- •Предисловие

- •§ 1. Гидрология как наука

- •§ 2. Основные понятия

- •§ 1. Вода как вещество, её молекулярная структура и изотопный состав

- •§ 2. Химические свойства воды

- •§3. Физические свойства воды и географические следствия

- •§ 4 Агрегатное состояние воды и фазовые переходы

- •§5. Малоизученные свойства воды

- •§ 1. Фундаментальные законы физики и их использование при изучении водных объектов

- •§2. Водный баланс

- •§3. Тепловой баланс

- •Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли

- •§ 1. Происхождение воды на Земле

- •§ 2. Изменение количества воды на Земле

- •§ 3. Круговорот воды в природе

- •§ 4. Круговорот содержащихся в воде веществ

- •§5. Водные ресурсы Земли

- •§1. Происхождение ледников и их распространение на земном шаре. Снеговая линия.

- •§2. Типы ледников

- •§3. Образование и строение ледников

- •§4. Питание ледника

- •§5. Режим и движение ледников

- •§6. Влияние на природную среду и практическое значение ледников

- •§ 1. Происхождение и распространение подземных вод на Земле

- •§2. Виды воды в порах горных пород и грунтов

- •§3. Классификации подземных вод

- •§4. Воды зоны аэрации

- •§5. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды

- •§6. Движение подземных вод

- •§7. Режим подземных вод

- •§8. Влияние подземных вод на природную среду и их практическое значение

- •§1. Реки и их распространение на земном шаре

- •§2. Типы рек

- •§3. Морфология и морфометрия реки и ее бассейна

- •§4. Питание рек

- •§5. Водный режим рек

- •§6. Речной сток

- •§7. Движение воды в реках

- •§8. Движение речных наносов

- •§9. Термический и ледовый режим рек

- •§10. Гидрохимический режим рек

- •§11. Устья рек

- •§12. Хозяйственное значение рек и антропогенное влияние на реки

- •§13. Реки Крыма и Украины

- •§ 1. Происхождение озер и их распространение на земном шаре

- •§ 2. Типы озер

- •§ 3. Морфология и морфометрия озер

- •§ 4. Водный баланс озер

- •§ 5. Водный режим озера

- •§ 6. Термический режим озера

- •§ 7. Ледовый режим озер

- •§ 8. Гидрохимические характеристики озер

- •§ 9. Гидробиологические характеристики озер

- •§ 10. Донные отложения в озерах

- •§ 11. Влияние озер на природную среду и их практическое значение

- •§ 1. Назначение водохранилищ и их размещение на земном шаре

- •§ 2. Типы водохранилищ

- •§ 3. Морфометрические характеристики водохранилищ

- •§ 4. Гидрологический режим водохранилищ

- •§ 5. Формирование берегов и заиление

- •§ 6. Влияние водохранилищ на природную среду

- •§ 7. Водохранилища Крыма и Украины

- •§ 1. Происхождение болот и их распространение на земном шаре

- •§ 2. Типы болот

- •§ 3. Морфология, строение и гидрография торфяных болот

- •§ 4. Развитие и гидрологический режим болот

- •§ 5. Мелиорация болот и их практическое значение

- •§ 1. Океаны и их распространенность на земном шаре

- •§ 2. Моря и их классификация

- •§ 3. Заливы и проливы

- •§ 4. Дно Мирового океана

- •§ 5. Донные отложения океана

- •§ 1. Солевой состав и генезис вод океана

- •§ 2. Соленость морской воды и ее распределение в океане

- •§ 3. Термические особенности вод Мирового океана

- •§ 4. Плотность вод и ее распределение в океане

- •§1. Льдообразование в море

- •§ 2. Физические свойства морского льда

- •§ 3. Классификация морских льдов

- •§ 4. Ледовитость океанов и морей

- •§ 5. Движение морских льдов

- •§ 1. Волнение

- •§ 2. Волны зыби и элементы волны

- •§ 3. Ветровые волны

- •§ 4. Волны цунами

- •§ 5. Сейши

- •§ 6. Внутренние волны

- •§ 1. Приливы

- •§ 2. Элементы приливной волны

- •§ 3. Приливообразующая сила

- •§ 4. Деформации приливной волны у берега

- •§ 5. Котидальные карты приливов

- •§ 1. Происхождение морских течений и их классификация

- •§ 2. Теория ветровых течений

- •§ 3. Плотностные течения

- •§ 4. Циркуляция вод в Мировом океане

- •§1. Уровень моря. Нуль глубин

- •§2. Изменения уровня моря

- •§ 3. Водные массы океана

- •§1. Биологические ресурсы

- •§2. Минеральные ресурсы

- •§3. Энергетические ресурсы

- •§1. Антропогенное загрязнение Мирового океана

- •§2. Экологические проблемы Азовского моря

- •§3. Экологические проблемы Черного моря

- •§4. Прогнозы экологических изменений Мирового океана

- •Оглавление

- •95007, Симферополь, пр. Вернадского 4

§ 3. Водные массы океана

Водной массой называется сравнительно большой объем воды, формирующийся в определенном участке Мирового океана, обладающий в течение длительного времени постоянным комплексом физических, химических и биологических характеристик, и распространяющийся как одно единое целое (по А.Д.Добровольскому, 1947).

Каждая водная масса обладает набором физико-химических параметров, позволяющих идентифицировать ее, провести модельные исследования. К таким параметрам относятся: температура, соленость, цвет, прозрачность, содержание О2, Н2S, химические коэффициенты, изотопный состав воды, минералогический состав взвесей, видовой состав планктона, бентоса и др. К структурно-морфологическим элементам водной массы относят:

1. Ядро – отчетливо выделяющийся участок с устойчивыми показателями, близкими показателями того района в Мировом океане, где формировалась эта водная масса.

2. Периферия – окраинные участки водной массы с некоторыми изменениями параметров водной среды вследствие трансформации трех видов:

- зональная трансформация – переход из одной климатической зоны в другую и смешивание с другими водными массами;

- сезонная трансформация – изменение местных гидро-метеорологических характеристик в летний – зимний период.

- трансформация смешивания – перемешивание соседних водных масс.

3. Фронт – пограничная область двух водных масс, которая может быть условно показана в виде линии на поверхности океана по максимальной величине горизонтальных градиентов. Для фронта характерна фронтальная трансформация водной среды, которая протекает наиболее активно и сопровождается процессами уплотнения, смешивания, вертикальными движениями вод.

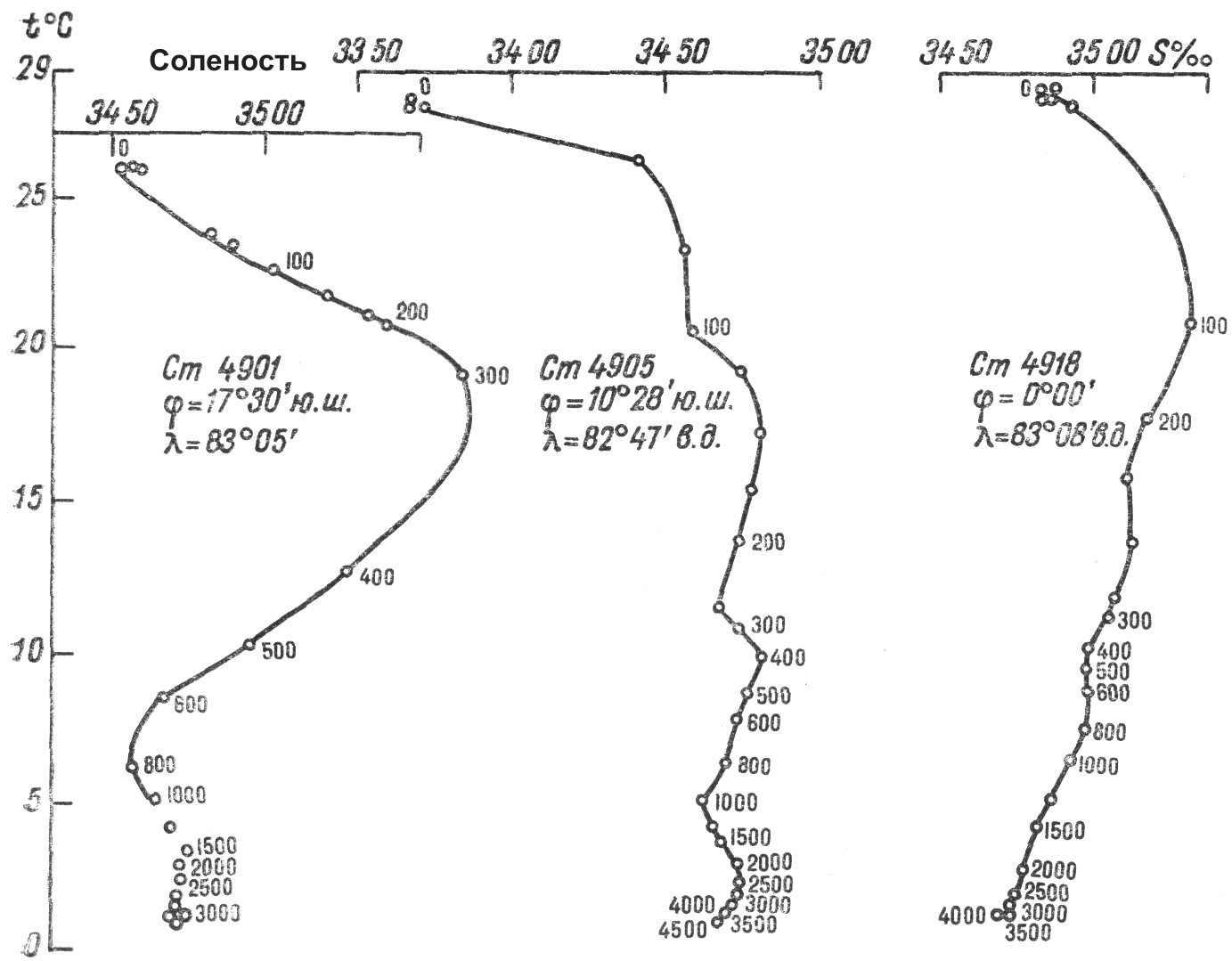

Водная

масса - понятие географическое, связанное

с местом ее формирования и путями

распространения. Для распознания водных

масс, их границ, а также для исследования

пространственного распространения

водных масс используется Т,S-анализ,

который графически выражается Т,S-кривой

(рис. 27). На графике по абсциссе откладывается

соленость (S,

‰), а по ординате - температура (Т, °C).

Полученное Т,S-поле

позволяет строить изопикны - линии

равных плотностей.

Водная

масса - понятие географическое, связанное

с местом ее формирования и путями

распространения. Для распознания водных

масс, их границ, а также для исследования

пространственного распространения

водных масс используется Т,S-анализ,

который графически выражается Т,S-кривой

(рис. 27). На графике по абсциссе откладывается

соленость (S,

‰), а по ординате - температура (Т, °C).

Полученное Т,S-поле

позволяет строить изопикны - линии

равных плотностей.

Рис. 27. T, S-кривые трех станций НИС «Витязь», 1966 г.

Водные массы Мирового океана относятся к категории морские воды (S более 1‰) или галосфера. Здесь выделяют основные и вторичные водные массы. Основных водных масс шесть: экваториальные, тропические, субтропические, умеренных широт, субполярные и полярные. По вертикали они делятся на: поверхностные, подповерхностные, промежуточные, глубинные и придонные; по полушариям на: северные, южные; по долготам на: восточные, западные.

Концепция водных масс положена в основу районирования Мирового океана.

|

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ |

§1. Биологические ресурсы

Океан — среда обитания различных организмов. В океане обитает около 150 тыс. видов животных и более 15 тыс. видов растений, многие из которых могут использоваться в качестве биологических ресурсов. Особенно много одноклеточных организмов, в частности одноклеточных водорослей. Они составляют до 80 % всей фитомассы океана. По современным данным на долю океана приходится около 40% первичной продукции и около 0,5% всей биомассы нашей планеты.

Под биологическими ресурсами океана понимается потенциальная продукция полезных организмов, которая всегда выше возможного изъятия биологических продуктов. Продукция характеризует производительность (продуцирование) организмов, т.е. это понятие экологическое.

Биомасса - это количество живых организмов (по массе или объему) в 1 м3 воды (для планктона и нектона) или на 1 м2 площади (для бентоса).

По условиям обитания все морские организмы подразделяются на планктон, бентос и нектон.

Планктон включает в себя многочисленные виды одноклеточных водорослей, из животных — различных простейших, рачков, некоторые виды червей, кишечнополостных и моллюсков. Организмы планктона не имеют органов активного плавания и перемещаются в буквальном смысле по воле волн и течений. В состав планктона входят кремнистые организмы (диатомовые водоросли и радиолярии), известковые организмы (водоросли кокколитофориды), из простейших — фораминиферы.

К бентосу относятся различные животные и растения, живущие либо на поверхности морского дна, либо в донном грунте. Это различные водоросли, морская трава (представители цветковых растений), многие виды моллюсков, ракообразные, черни, иглокожие, некоторые простейшие. К бентосным организмам относятся также «обрастатели» — моллюски, губки, водоросли, поселяющиеся, в частности, на поверхностях искусственных сооружений. Многим бентосным свойственны явления симбиоза (например, одноклеточная зеленая водоросль зооксантелла, поселяющаяся в полости живых коралловых полипов).

Нектон объединяет всех морских животных, активно перемещающихся в воде или по ее поверхности. Это рыбы, морские млекопитающие (китообразные, ластоногие), некоторые представители моллюсков (осьминоги, кальмары, каракатицы и др.), рептилий (коралловые змеи, черепахи и др.). Хотя нектон представлен преимущественно крупными животными, его биомасса в 23 раза меньше суммарной биомассы планктона.

В используемых биоресурсах главное место занимает нектон, а в нем преобладают рыбы (80%), кальмары (10%), ластоногие. На долю рыб приходится 90% ресурсов океана (используемых). В рыбном промысле добываются сельдевые (30%), тресковые, камбаловые, особо ценные осетровые и лососевые. Зверобойный промысел (моржи, тюлени, котики) и китобойный промысел сейчас ограничены. Бентос дает ракообразных (крабы, лангусты, омары) и моллюсков (мидии, устрицы). Добываются и водоросли (ламинарии, филлофора, анфельция).

В океане выделяются две области распространения жизни — пелагиаль (поверхность воды и водная толща) и бенталь (дно океана).

В пелагиали наиболее населена верхняя 50-метровая толща воды, но и здесь жизнь распространена неодинаково. Ближе к берегу она обильней, чем в открытом океане.

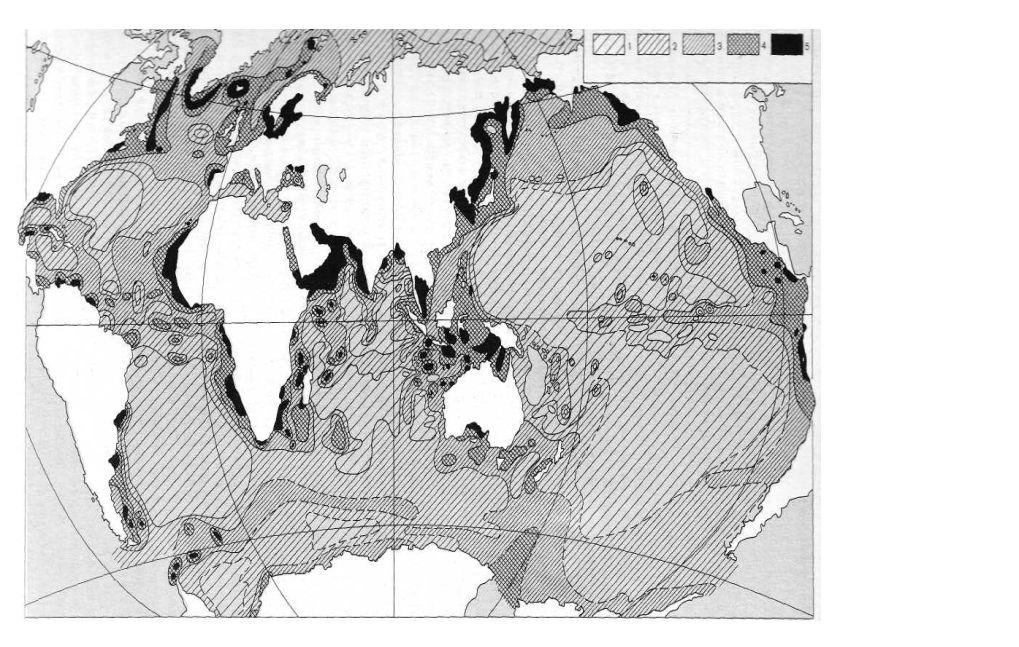

В бентали также большая часть жизни сосредоточена на малых прибрежных глубинах. На 8% площади океана, лежащей на глубине менее 200 м, сосредоточено 59% всей биомассы океана. На ту часть океана, которая имеет глубины от 200 до 3000 м (17% площади), приходится 31% биомассы. На глубинах более 3 тыс. м (75% площади океана) биомасса составляет только 0,5%. Яркое представление о закономерностях распределения жизни в океане дает рисунок 28.

Рис.28. Распределение первичной продукции (мг/м2 в день) в океане

1 - < 100; 2 – 100-150; 3 – 150-250; 4 – 250-500; 5 - >500

Примерно 60% площади Мирового океана в плане продуктивности представляют собой «пустыню». В открытом океане этот показатель составляет 7 кг/км2, на материковом склоне – 65, а на шельфе – 2504 кг/км2. Средняя продуктивность - 184 кг/км2. 90% улова приходится на шельф.

Общий годовой вылов морских организмов составлял в 90-х гг. ХХ в. 75 млн. т., сейчас – более 100 млн. т. Нужны меры по регулированию и ограничению промыслов.