- •Предисловие

- •§ 1. Гидрология как наука

- •§ 2. Основные понятия

- •§ 1. Вода как вещество, её молекулярная структура и изотопный состав

- •§ 2. Химические свойства воды

- •§3. Физические свойства воды и географические следствия

- •§ 4 Агрегатное состояние воды и фазовые переходы

- •§5. Малоизученные свойства воды

- •§ 1. Фундаментальные законы физики и их использование при изучении водных объектов

- •§2. Водный баланс

- •§3. Тепловой баланс

- •Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли

- •§ 1. Происхождение воды на Земле

- •§ 2. Изменение количества воды на Земле

- •§ 3. Круговорот воды в природе

- •§ 4. Круговорот содержащихся в воде веществ

- •§5. Водные ресурсы Земли

- •§1. Происхождение ледников и их распространение на земном шаре. Снеговая линия.

- •§2. Типы ледников

- •§3. Образование и строение ледников

- •§4. Питание ледника

- •§5. Режим и движение ледников

- •§6. Влияние на природную среду и практическое значение ледников

- •§ 1. Происхождение и распространение подземных вод на Земле

- •§2. Виды воды в порах горных пород и грунтов

- •§3. Классификации подземных вод

- •§4. Воды зоны аэрации

- •§5. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды

- •§6. Движение подземных вод

- •§7. Режим подземных вод

- •§8. Влияние подземных вод на природную среду и их практическое значение

- •§1. Реки и их распространение на земном шаре

- •§2. Типы рек

- •§3. Морфология и морфометрия реки и ее бассейна

- •§4. Питание рек

- •§5. Водный режим рек

- •§6. Речной сток

- •§7. Движение воды в реках

- •§8. Движение речных наносов

- •§9. Термический и ледовый режим рек

- •§10. Гидрохимический режим рек

- •§11. Устья рек

- •§12. Хозяйственное значение рек и антропогенное влияние на реки

- •§13. Реки Крыма и Украины

- •§ 1. Происхождение озер и их распространение на земном шаре

- •§ 2. Типы озер

- •§ 3. Морфология и морфометрия озер

- •§ 4. Водный баланс озер

- •§ 5. Водный режим озера

- •§ 6. Термический режим озера

- •§ 7. Ледовый режим озер

- •§ 8. Гидрохимические характеристики озер

- •§ 9. Гидробиологические характеристики озер

- •§ 10. Донные отложения в озерах

- •§ 11. Влияние озер на природную среду и их практическое значение

- •§ 1. Назначение водохранилищ и их размещение на земном шаре

- •§ 2. Типы водохранилищ

- •§ 3. Морфометрические характеристики водохранилищ

- •§ 4. Гидрологический режим водохранилищ

- •§ 5. Формирование берегов и заиление

- •§ 6. Влияние водохранилищ на природную среду

- •§ 7. Водохранилища Крыма и Украины

- •§ 1. Происхождение болот и их распространение на земном шаре

- •§ 2. Типы болот

- •§ 3. Морфология, строение и гидрография торфяных болот

- •§ 4. Развитие и гидрологический режим болот

- •§ 5. Мелиорация болот и их практическое значение

- •§ 1. Океаны и их распространенность на земном шаре

- •§ 2. Моря и их классификация

- •§ 3. Заливы и проливы

- •§ 4. Дно Мирового океана

- •§ 5. Донные отложения океана

- •§ 1. Солевой состав и генезис вод океана

- •§ 2. Соленость морской воды и ее распределение в океане

- •§ 3. Термические особенности вод Мирового океана

- •§ 4. Плотность вод и ее распределение в океане

- •§1. Льдообразование в море

- •§ 2. Физические свойства морского льда

- •§ 3. Классификация морских льдов

- •§ 4. Ледовитость океанов и морей

- •§ 5. Движение морских льдов

- •§ 1. Волнение

- •§ 2. Волны зыби и элементы волны

- •§ 3. Ветровые волны

- •§ 4. Волны цунами

- •§ 5. Сейши

- •§ 6. Внутренние волны

- •§ 1. Приливы

- •§ 2. Элементы приливной волны

- •§ 3. Приливообразующая сила

- •§ 4. Деформации приливной волны у берега

- •§ 5. Котидальные карты приливов

- •§ 1. Происхождение морских течений и их классификация

- •§ 2. Теория ветровых течений

- •§ 3. Плотностные течения

- •§ 4. Циркуляция вод в Мировом океане

- •§1. Уровень моря. Нуль глубин

- •§2. Изменения уровня моря

- •§ 3. Водные массы океана

- •§1. Биологические ресурсы

- •§2. Минеральные ресурсы

- •§3. Энергетические ресурсы

- •§1. Антропогенное загрязнение Мирового океана

- •§2. Экологические проблемы Азовского моря

- •§3. Экологические проблемы Черного моря

- •§4. Прогнозы экологических изменений Мирового океана

- •Оглавление

- •95007, Симферополь, пр. Вернадского 4

§1. Происхождение ледников и их распространение на земном шаре. Снеговая линия.

Ледник - это большая масса фирна и льда, образовавшегося путем длительного накопления и преобразования твердых атмосферных осадков, и обладающего собственным движением. Множество ледников, объединенных общими связями, образуют оледенение или ледниковую систему. Ледники Земли, являясь аккумуляторами больших объемов воды, участвуют в круговороте воды и оказывают существенное регулирующие влияние на многие природные процессы на Земле, например, на тепловой баланс планеты, температуру и плотность вод океана, сток горных рек и так далее.

Главная причина существования оледенения - климатическая. Происхождение ледников обязано положительным снеговым балансом, то есть преобладанием накопления снега над его расходованием, чему способствует большое количество снега и длительный период отрицательных температур воздуха.

В местах, где среднее годовое количество осадков в виде снега равно убыли их на таяние и испарение, находится так называемая сезонная снеговая линия, которая смещается в пространстве в течение года. Ее среднее многолетнее положение называется климатической снеговой линией. На ней наблюдается нулевой снеговой баланс, ниже - отрицательный, а выше - положительный.

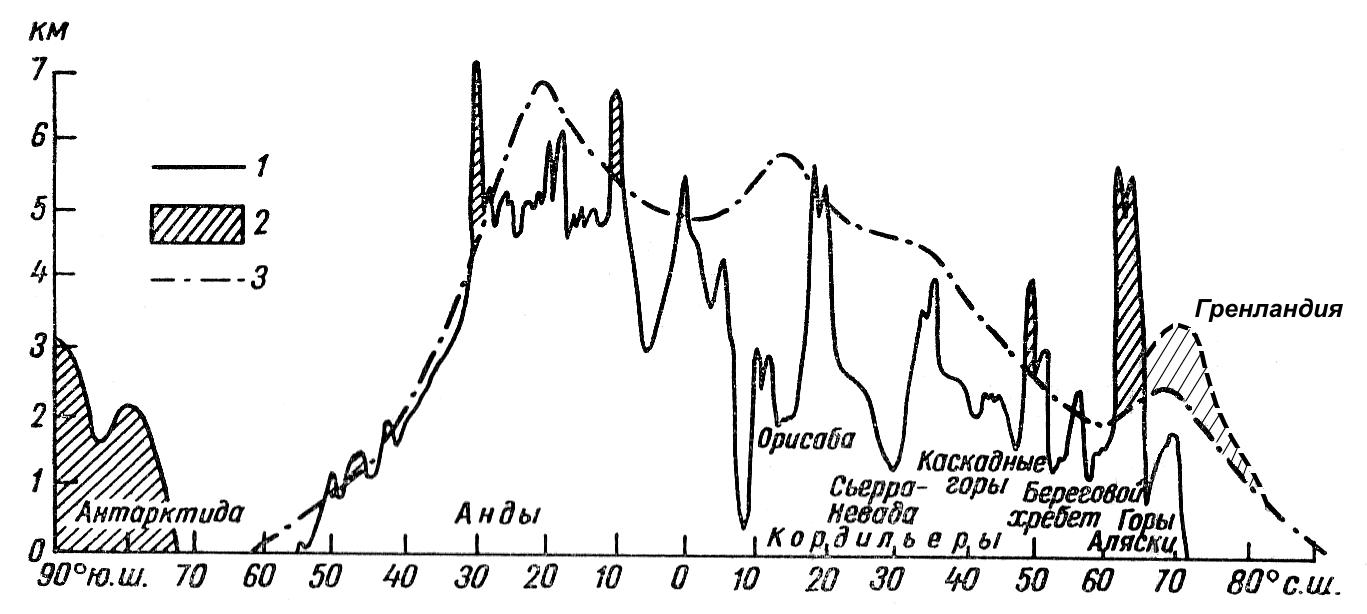

Часть тропосферы выше снеговой линии называется хионосферой. Высота снеговой линии зависит от климата и от рельефа. В полярных областях она занимает наинизшее положение, опускаясь в Антарктике до уровня моря, а в субтропиках - наивысшее, до 6500 м, на экваторе - 4400-4900 м, в Средней Азии - 3000-5000 м (рис.6). Выше климатической снеговой линии располагаются ледниковые системы Антарктиды, вершин Анд и Кордильер, Кавказа (2700-3800 м) и Гималаев (4900-6000 м).

Рис. 6. Высота снеговой линии на разных широтах (разрез вдоль южноамериканских и североамериканских Кордильер; по В.М. Котлякову).

1 – рельеф земной поверхности, 2 – области современного оледенения, 3 – снеговая линия

Помимо климатических условий происхождение ледников обусловлено орографическим и геоморфологическим факторами: большие высоты, экспозиция склонов, ориентация горных хребтов по отношению к влагонесущим воздушным потокам, вогнутые и плоские формы рельефа.

Накопленные выше снеговой линии снега «разгружаются» путем перемещения ледников ниже линии, где они тают и испаряются, а также сходом лавин.

Лавины или снежные обвалы подразделяются на три типа:

-

Осовы - это снежные осыпи широкого фронта.

-

Лотковые лавины движутся по фиксированным руслам.

3. Прыгающие лавины, двигаясь по логу и встречая на пути отвесные участки, свободно падают на дно долины. Они обладают громадной скоростью. Это опасное природное явление сопровождается большими разрушениями и человеческими жертвами.

§2. Типы ледников

Ледники на Земле подразделяются на две основные группы: покровные и горные.

Покровные ледники играют главную роль в ландшафтной оболочке. Они располагаются на материках (Антарктида с площадью оледенения 13 млн. 980 тыс. км2) и на больших островах Гренландия (1 млн. 803 тыс. км2), Новая Земля (23645 км2), Северная Земля (18325 км2), Земля Франца-Иосифа (13735 км2) и другие.

Покровные ледники подразделяются на:

-

Ледниковые купола, обычно выпуклые с мощностью льда более 1000 м.

-

Ледниковые щиты, выпуклые с площадью более 50 тыс. км2. Накопление снега происходит в центре щитов, расходование - на окраинах. Лед движется от центра к периферии по расходящимся линиям. Основным источником расходования льда является обламывание концов щитов, находящихся на плаву в море, с образованием крупных обломков - айсбергов.

3. Выводные ледники, быстро движущиеся, заканчивающиеся в море плавучими ледниковыми языками, дающие начало многочисленным айсбергам.

4. Шельфовые ледники располагаются на шельфах морей, прикрепляясь одним краем к суше, а другой находится на плаву в море. Они движутся с берега к морю и образуют крупные айсберги и ледяные острова (длиной до 30 км).

5. Айсберги, плавучие ледяные острова. Они подразделяются на несколько типов:

1. Столообразные плоские айсберги характерны для Антарктики. Они достигают гигантских размеров.

2. Пирамидальные айсберги большой высоты (около 100 м) встречаются в Арктике. Наибольший айсберг встреченный у Ньюфаундленда (север Атлантики) имел длину 585 м, а высота 87 м.

3. Куполообразные айсберги - обломки ледников, имеющие длину 1,5-3,8 км и высоту 120-130 м. В 1953 году китобойное судно "Балена" встретило айсберг длиной 145 км.

Площадь покровного оледенения неоднократно менялась в истории Земли. Так, например:

-

300-280 млн. лет назад во время Гондванской ледниковой эры (поздний карбон) покровное материковое оледенение охватило Южную Америку, Африку, Северную Индию, Западную Австралию и Антарктиду. Там сохранились ледниковые отложения - тиллиты.

-

21-17 тысяч лет назад в позднем плейстоцене сформировался Панарктический древнеледниковый суперпокров, состоявший из Евразийского и Североамериканского покровов. Суперпокров имел площадь 35 млн. км2 с объемом льда - 60 млн. км3 (сейчас - площадь ледников - 15,5 млн. км2, объем льда на Земле - 24 миллиона км3).

Покров имел сложную геоморфологию: плоские ледяные щиты с мощностью льда до 3,5 км, ледниковые хребты из ледяных выпуклых куполов протяженностью до 6000 км чередовались с низменными пологоволнистыми ледяными равнинами с мощностью льда 0,5-1,5 км. Средние температуры колебались от -30 до -50°С. В это же время в южном полушарии располагался Антарктический ледниковый покров с объемом льда 42 млн. км3 (на 40% больше современного объема льда).

Горные ледники подразделяются на:

-

Ледники вершин, лежащие на вершинах гор, хребтов, в кальдерах вулканов.

-

Ледники склонов, занимающие депрессии (впадины, кары) на склонах.

-

Долинные ледники, располагающиеся в верхних и средних частях горных долин.

Горные ледники имеют несоизмеримо меньшие размеры, чем покровные. Их форма определяется вместилищем ледниковой массы, рельефом. Движение обусловлено наклоном ложа и направлено в одну сторону - от истоков к концам языков. Максимальная скорость движения может достигать 10-20 км в год.

Горные ледники имеют наибольшую площадь в Гималаях - 33 тыс. км2, Тянь-Шане (17,9), Памиро-Алае (12,1), Куньлуне (11,6), Большом Кавказе (1,42). Самый крупный горный ледник на Земле - ледник Беринга на Аляске длиной 170 км.