- •Предисловие

- •§ 1. Гидрология как наука

- •§ 2. Основные понятия

- •§ 1. Вода как вещество, её молекулярная структура и изотопный состав

- •§ 2. Химические свойства воды

- •§3. Физические свойства воды и географические следствия

- •§ 4 Агрегатное состояние воды и фазовые переходы

- •§5. Малоизученные свойства воды

- •§ 1. Фундаментальные законы физики и их использование при изучении водных объектов

- •§2. Водный баланс

- •§3. Тепловой баланс

- •Круговорот воды в природе и водные ресурсы Земли

- •§ 1. Происхождение воды на Земле

- •§ 2. Изменение количества воды на Земле

- •§ 3. Круговорот воды в природе

- •§ 4. Круговорот содержащихся в воде веществ

- •§5. Водные ресурсы Земли

- •§1. Происхождение ледников и их распространение на земном шаре. Снеговая линия.

- •§2. Типы ледников

- •§3. Образование и строение ледников

- •§4. Питание ледника

- •§5. Режим и движение ледников

- •§6. Влияние на природную среду и практическое значение ледников

- •§ 1. Происхождение и распространение подземных вод на Земле

- •§2. Виды воды в порах горных пород и грунтов

- •§3. Классификации подземных вод

- •§4. Воды зоны аэрации

- •§5. Воды зоны насыщения. Грунтовые воды

- •§6. Движение подземных вод

- •§7. Режим подземных вод

- •§8. Влияние подземных вод на природную среду и их практическое значение

- •§1. Реки и их распространение на земном шаре

- •§2. Типы рек

- •§3. Морфология и морфометрия реки и ее бассейна

- •§4. Питание рек

- •§5. Водный режим рек

- •§6. Речной сток

- •§7. Движение воды в реках

- •§8. Движение речных наносов

- •§9. Термический и ледовый режим рек

- •§10. Гидрохимический режим рек

- •§11. Устья рек

- •§12. Хозяйственное значение рек и антропогенное влияние на реки

- •§13. Реки Крыма и Украины

- •§ 1. Происхождение озер и их распространение на земном шаре

- •§ 2. Типы озер

- •§ 3. Морфология и морфометрия озер

- •§ 4. Водный баланс озер

- •§ 5. Водный режим озера

- •§ 6. Термический режим озера

- •§ 7. Ледовый режим озер

- •§ 8. Гидрохимические характеристики озер

- •§ 9. Гидробиологические характеристики озер

- •§ 10. Донные отложения в озерах

- •§ 11. Влияние озер на природную среду и их практическое значение

- •§ 1. Назначение водохранилищ и их размещение на земном шаре

- •§ 2. Типы водохранилищ

- •§ 3. Морфометрические характеристики водохранилищ

- •§ 4. Гидрологический режим водохранилищ

- •§ 5. Формирование берегов и заиление

- •§ 6. Влияние водохранилищ на природную среду

- •§ 7. Водохранилища Крыма и Украины

- •§ 1. Происхождение болот и их распространение на земном шаре

- •§ 2. Типы болот

- •§ 3. Морфология, строение и гидрография торфяных болот

- •§ 4. Развитие и гидрологический режим болот

- •§ 5. Мелиорация болот и их практическое значение

- •§ 1. Океаны и их распространенность на земном шаре

- •§ 2. Моря и их классификация

- •§ 3. Заливы и проливы

- •§ 4. Дно Мирового океана

- •§ 5. Донные отложения океана

- •§ 1. Солевой состав и генезис вод океана

- •§ 2. Соленость морской воды и ее распределение в океане

- •§ 3. Термические особенности вод Мирового океана

- •§ 4. Плотность вод и ее распределение в океане

- •§1. Льдообразование в море

- •§ 2. Физические свойства морского льда

- •§ 3. Классификация морских льдов

- •§ 4. Ледовитость океанов и морей

- •§ 5. Движение морских льдов

- •§ 1. Волнение

- •§ 2. Волны зыби и элементы волны

- •§ 3. Ветровые волны

- •§ 4. Волны цунами

- •§ 5. Сейши

- •§ 6. Внутренние волны

- •§ 1. Приливы

- •§ 2. Элементы приливной волны

- •§ 3. Приливообразующая сила

- •§ 4. Деформации приливной волны у берега

- •§ 5. Котидальные карты приливов

- •§ 1. Происхождение морских течений и их классификация

- •§ 2. Теория ветровых течений

- •§ 3. Плотностные течения

- •§ 4. Циркуляция вод в Мировом океане

- •§1. Уровень моря. Нуль глубин

- •§2. Изменения уровня моря

- •§ 3. Водные массы океана

- •§1. Биологические ресурсы

- •§2. Минеральные ресурсы

- •§3. Энергетические ресурсы

- •§1. Антропогенное загрязнение Мирового океана

- •§2. Экологические проблемы Азовского моря

- •§3. Экологические проблемы Черного моря

- •§4. Прогнозы экологических изменений Мирового океана

- •Оглавление

- •95007, Симферополь, пр. Вернадского 4

§ 4 Агрегатное состояние воды и фазовые переходы

Вода может находиться в трех агрегатных состояниях или фазах – твёрдом (лёд), жидком (вода), газообразном (водяной пар).

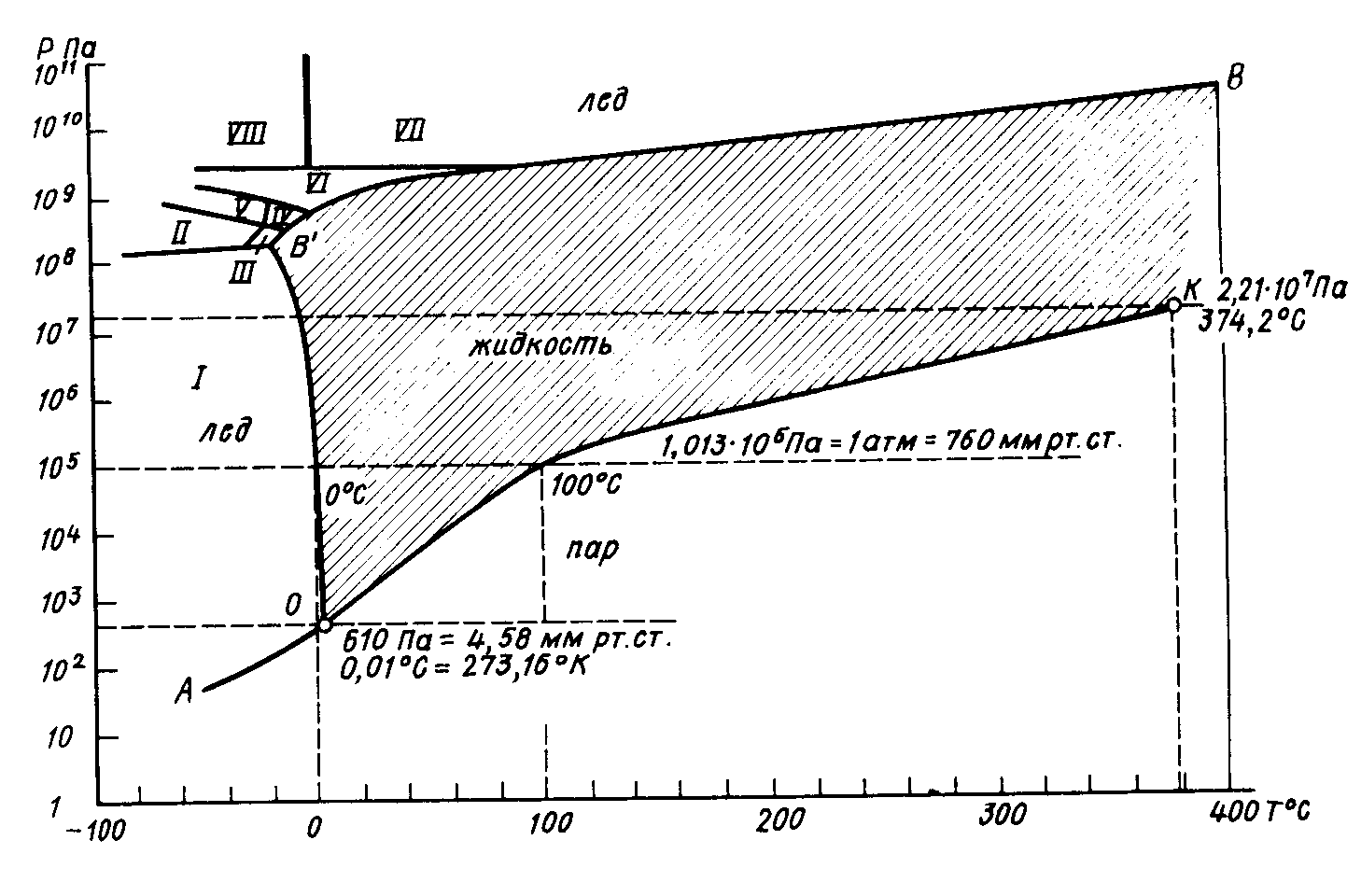

Изменение агрегатного состояния вещества называется фазовыми переходами, которые сопровождаются выделением или поглощением энергии, называемой «скрытой теплотой». Зависимость агрегатного состояния воды от температуры и давления выражается фазовой диаграммой состояния воды (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма состояния воды

I-VIII – различные модификации льда

Рассмотрим эту диаграмму:

а) точка «З», при которой происходит плавление льда или замерзание, кристаллизация воды, при нормальном атмосферном давлении, называется точкой плавления льда или точкой замерзания воды и она соответствует по шкале Цельсия –00 или 237К (по шкале Кельвина). Нормальное давление равно 1 атм = 760 мм рт. ст. = 1,013×105 Па = 1,013 бар.

При замерзании воды удельный объём увеличивается на 10 %. Точка замерзания при увеличении давления снижается так на максимальных глубинах в океане (около 11 км) давление превышает 1000 атм (108 Па) и Т3 могла бы быть –120С.

При увеличении давления до 2200 атм (2,2×108 Па) Т3 уменьшается до – 220С, а при дальнейшем увеличении давления Т3 быстро возрастает, образуя особые модификации льда (лёд ІІ- VІІІ). Например при давлении 20670 атм вода замерзает при +760С, образуя «горячий лёд».

Продолжаем анализировать фазовую диаграмму:

б)

кривая ОБВ носит название кривой

плавления. При переходе через эту кривую

происходит - слева направо![]() плавление

льда; справа налево

плавление

льда; справа налево![]() льдообразование

и кристаллизация воды.

льдообразование

и кристаллизация воды.

в) кривая АО носит название кривой стабилизации или кривой возгонки. При пересечении её сверху вниз и слева направо происходит испарение льда или возгонка, а снизу вверх и справа налево - конденсация пара в твёрдую фазу или сублимация.

г) точка «О» - тройная точка, где вода одновременно находится в трёх состояниях.

д) точка «К» - это точка кипения воды при температуре 1000С при нормальном атмосферном давлении.

В чём суть кипения? Что это такое? С поверхности воды, а также льда и снега постоянно отрываются и уносятся в воздух молекулы водяного пара. Идёт испарение воды. Часть этих молекул пара возвращается на поверхность воды – это конденсация водяного пара. Испарение идёт при любой температуре и тем интенсивнее, чем больше дефицит влажности воздуха (например, в пустыне). С ростом температуры упругость водяного пара, насыщающего пространство, растёт, и испарение ускоряется.

Когда интенсивное испарение охватывает не только поверхность воды, но и её толщу, где испарение идёт с внутренней поверхности образующихся при этом пузырьков, начинается процесс кипения. Температура, при которой давление насыщенного водяного пара равно внешнему давлению, называется температурой или точкой кипения (Ткип.). Она соответствует 1000С. Её ещё можно назвать точкой конденсации пара.

Температура кипения находится в прямой зависимости от давления, уменьшаясь с его снижением (это свойство использовалось для определения высоты местности гипсотермометром) и, повышаясь с увеличением (с этим свойством связаны образование гейзеров, формирование местонахождений полезных ископаемых и пр.).

В горах, где давление меньше, вода кипит при температурах ниже 1000С.

е) точка «Кр» - так называемая «критическая точка». Соответствует состоянию, когда при росте давления до 2200 атм температура кипения равна 374,20С, и вода одновременно имеет свойства жидкости и газа.

ж) следует отметить также, что температуры кипения и замерзания зависят не только от давления, но и от солёности. Увеличение солёности на каждые 10 промилей (10о/оо) снижает температуру замерзания на 0,54оС. Географическое следствие этого: на глубине 4000-5000 м вода в океанах не замерзает при Т= - 30С.

Основное географическое следствие: аномально высокое значение температуры замерзания и кипения воды предопределили существование на Земле (с её температурным режимом) воды во всех трёх фазах. Это определяет многообразие форм участия воды в различных гидрологических и экзогенно-геологических природных процессах на Земле.