- •Раздел іі тепловые процессы

- •Основы теплопередачи

- •Основные понятия и определения

- •Теплофизические свойства веществ

- •Тепловые балансы

- •Теплопроводность

- •Уравнение Фурье. Коэффициент теплопроводности

- •Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •Теплопроводность плоской, цилиндрической и сферической стенок при стационарном режиме

- •Тепловое излучение

- •Основные законы излучения

- •Теплообмен между твердыми телами при излучении

- •Тепловое излучение газов и паров

- •Конвективный теплообмен

- •Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена

- •Тепловое подобие

- •Теплоотдача без изменения агрегатного состояния теплоносителя

- •Теплоотдача при изменении агрегатного состояния теплоносителя

- •Теплоотдача в дисперсных системах с твердой фазой

- •Сложная теплоотдача

- •Численные значения коэффициентов теплоотдачи

- •Гидродинамический и тепловой пограничные слои

- •Теплопередача

- •Основное уравнение теплопередачи. Коэффициент теплопередачи

- •Теплопередача через плоские, цилиндрические и сферические стенки при установившемся процессе

- •Средняя движущая сила теплопередачи

- •Тепловая изоляция

- •Нестационарный теплообмен

- •Список литературы к главе 7

- •Нагревание, охлаждение, конденсация

- •Нагревание

- •Нагревание водяным паром и горячей водой

- •Нагревание топочными газами

- •Нагревание высокотемпературными теплоносителями

- •Нагревание электрическим током

- •Охлаждение

- •Конденсация

- •Конструкции и расчет теплообменных аппаратов

- •Поверхностные теплообменники

- •Смесительные теплообменные аппараты

- •Расчет теплообменных аппаратов

- •Проектный расчет рекуперативных теплообменников

- •Поверочный расчет рекуперативных теплообменников

- •Расчет регенеративных теплообменников

- •Расчет теплообменников смешения

- •Сравнительная оценка и выбор конструкций теплообменных аппаратов

- •Список литературы к главе 8

- •Основные принципы интеграции тепловых процессов

- •Состав, структура и иерархия химико-технологической системы

- •Химико-технологическая система как объект проектирования

- •Введение в пинч-анализ

- •Построение составных кривых технологических потоков и определение энергетических целей

- •Построение составных кривых потоков хтс

- •«Точка пинча» потоков хтс

- •Деление тепловых потоков хтс

- •Представление сети теплообменных аппаратов

- •Проектирование тепловой сети с максимальной рекуперацией энергии

- •Список литературы к главе 9

- •Выпаривание

- •Общие сведения

- •Некоторые основные свойства растворов

- •Принцип работы выпарного аппарата

- •Однокорпусные выпарные установки

- •Выпарные аппараты непрерывного действия

- •Материальный баланс

- •Тепловой баланс

- •Поверхность нагрева выпарного аппарата

- •Потери полезной разности температур

- •Выпарные аппараты периодического действия

- •Выпаривание при переменном уровне раствора в аппарате

- •Выпаривание при постоянном уровне раствора в аппарате

- •Выпаривание при постоянном весе раствора в аппарате

- •Многокорпусные выпарные установки

- •Типовые схемы многокорпусных выпарных установок

- •Материальный баланс многокорпусной выпарной установки

- •Общая полезная разность температур выпарной установки

- •Распределение полезной разности температур по корпусам выпарной установки

- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов

- •Полезная разность температур при минимальной суммарной поверхности нагрева корпусов

- •Полезная разность температур при равной поверхности нагрева корпусов при минимальной общей поверхности нагрева

- •Распределение общего перепада давления между корпусами по заданным давлениям вторичного пара

- •Число корпусов выпарной установки

- •Последовательность расчета многокорпусных выпарных установок

- •Основные направления повышения экономической эффективности выпарных установок

- •Интенсификация тепло- и массообмена

- •Утилизация вторичных энергоресурсов

- •Выпаривание с тепловым насосом

- •Улучшение эксплуатационных характеристик выпарных установок

- •Комбинирование выпаривания с другими технологическими процессами

- •Выпарные установки мгновенного испарения

- •Конструкции выпарных аппаратов

- •Выпарные аппараты с естественной циркуляцией

- •Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией

- •Пленочные выпарные аппараты

- •Основы теплового расчета выпарных аппаратов

- •Роторные тонкопленочные испарители

- •Выпарные аппараты погружного горения

- •Список литературы к главе 10

- •Содержание

- •Раздел I. Гидромеханические процессы

- •Глава 7 Основы теплопередачи 108

- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 226

- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 302

- •Глава 10 выпаривание 338

- •Раздел II. Тепловые процессы

- •Глава 7 Основы теплопередачи 108

- •Глава 8 Нагревание, охлаждение, конденсация 226

- •Глава 9 основные принципы интеграции тепловых процессов 302

- •Глава 10 выпаривание 338

-

Пленочные выпарные аппараты

Пленочные выпарные аппараты отличаются от аппаратов с циркуляцией раствора тем, что выпаривание в них происходит при однократном прохождении раствора по трубкам греющей камеры в виде тонкой пленки на внутренней поверхности трубок. В центральной части трубок греющей камеры с большой скоростью движется вторичный пар. Такая организация движения потоков приводит к резкому увеличению коэффициентов теплопередачи от стенки к выпариваемому раствору и снижению температурных потерь.

В настоящее время в промышленности применяют пленочные аппараты с поднимающейся и опускающейся пленкой жидкости, устройство которых представлено на рис. 10.17.

Рисунок 10.17 – Пленочные выпарные аппараты: 1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – брызгоотделитель. Назаначения штуцеров см. текст к рис. 10.13

Выпарной аппарат с поднимающейся пленкой (рис. 10.17 а, б) состоит из греющей камеры 1, сепаратора 2, брызгоотделителя 3. Длина греющей камеры больше, чем у аппаратов других типов, и составляет 7 ÷ 9 м.

Раствор на выпаривание, в аппарате с поднимающейся пленкой, поступает в греющую камеру снизу через штуцер. На уровне около 20 % от общей высоты труб наступает интенсивное кипение раствора. Образовавшийся пар за счет трения увлекает за собой раствор, который в виде пленки движется вверх. Вторичный пар и выпаренный раствор удаляются из аппарата через соответствующие штуцера, 4 и 5.

Опыт эксплуатации этих аппаратов свидетельствует о том, что в них не обеспечивается условие прямоточности движения. Раствор движется вверх по трубкам неравномерно, не все частицы раствора проходят путь по трубке до верхнего ее конца. Многие из них, пройдя часть пути, обрываются вниз, увлекая частички, движущиеся им навстречу. Таким образом, в данном случае однопроходного режима движения раствора нет. К тому же в реальных условиях не выдерживается уровень раствора в трубках, и скорость ввода исходного раствора в трубный пучок, как правило, ниже оптимальной. Все это приводит к тому, что аппараты с поднимающейся пленкой работают, как аппараты с естественной циркуляцией, но с ухудшенным циркуляционным контуром. Область применения этих аппаратов – выпаривание маловязких растворов без твердой фазы, в том числе склонных к пенообразованию и термически нестойких.

При выпаривании вязких растворов более целесообразно использовать выпарные аппараты с падающей пленкой (рис. 10.17 б), в которых исходный раствор подается сверху через штуцер и стекает вниз в виде пленки под действием силы тяжести. Вторичный пар поступает в сепаратор, расположенный ниже греющей камеры, Условия пленкообразования в таких аппаратах лучше, однако значительные трудности вызывает распределение исходного раствора по трубкам греющей камеры (особенно при поверхности аппаратов больше 100 м2).

В целом, вследствие серьезных недостатков, пленочные аппараты вытесняются вертикальными аппаратами с циркуляцией раствора по контуру.

-

Основы теплового расчета выпарных аппаратов

Тепловые процессы при выпаривании растворов протекают в тесной взаимосвязи с конструктивными и гидромеханическими параметрами аппаратов. Поэтому конструктивные расчеты выпарных аппаратов неотделимы от тепловых и гидромеханических расчетов.

Тепловой расчет выпарного аппарата выполняют для определения поверхности теплопередачи и режима выпаривания раствора.

Вначале определяют общую тепловую нагрузку выпарного аппарата:

![]() . (10.90)

. (10.90)

При выпаривании растворов с выделением твердой фазы необходимо учесть теплоту кристаллизации

![]() . (10.91)

. (10.91)

Расход греющего пара на процесс выпаривания в аппарате определяют по уравнению

![]() (10.92)

(10.92)

(![]() – коэффициент,

учитывающий потери тепла в окружающую

среду;

– коэффициент,

учитывающий потери тепла в окружающую

среду;

![]() =

= 1,03 ÷ 1,05).

=

= 1,03 ÷ 1,05).

Для выпарных аппаратов с вынесенной зоной кипения коэффициент теплопередачи рассчитывают по уравнению

. (10.93)

. (10.93)

Рисунок

10.18 – Зависимость коэффициента

загрязнений

от давления в сепараторе

![]() .

(10.94)

.

(10.94)

Поправку ε определяют по графику.

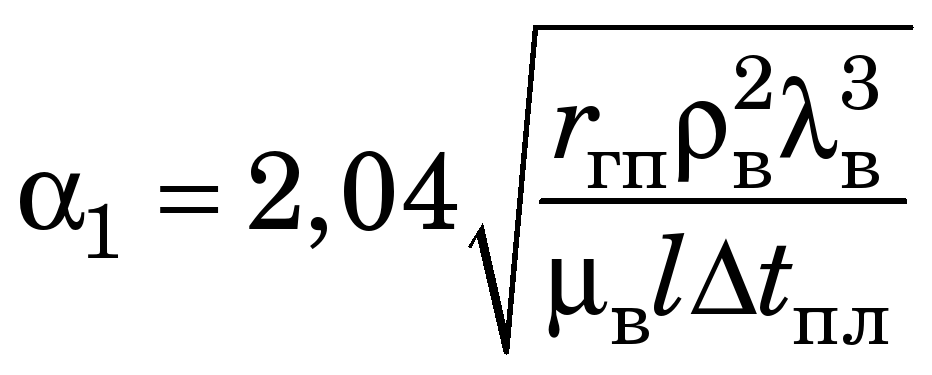

Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара в межтрубном пространстве греющей камеры на наружной поверхности вертикальной трубки определяют из уравнения

,

(10.95)

,

(10.95)

где

![]() –

соответственно плотность, теплопроводность

и вязкость воды при температуре пленки

конденсата

–

соответственно плотность, теплопроводность

и вязкость воды при температуре пленки

конденсата

; (10.96)

; (10.96)

. (10.97)

. (10.97)

В

формулах (10.96, 10.97) величину плотности

теплового потока задают вначале в

пределах

![]() = 10 ÷ 40 кВт/м2,

а затем уточняют, добиваясь расхождения

расчетных значений

= 10 ÷ 40 кВт/м2,

а затем уточняют, добиваясь расхождения

расчетных значений

![]() от принятых на величину не более 5 %.

от принятых на величину не более 5 %.

Величина

перегрева раствора

![]() в трубках греющей камеры зависит от

многих факторов, и для упрощения расчета

величину

в трубках греющей камеры зависит от

многих факторов, и для упрощения расчета

величину

![]() можно принять равной 2–3 °С.

можно принять равной 2–3 °С.

Коэффициент теплоотдачи от стенки к раствору α2 для выпарных аппаратов с естественной циркуляцией определяют по уравнению (10.98), с принудительной циркуляцией по уравнению – (10.99):

. (10.98)

. (10.98)

В этом выражении

;

; ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

(10.99)

(10.99)

(Рrст определяется при средней температуре поверхности стенки).

При наличии в циркулирующем растворе твердой фазы (до 20 %), вследствие локальной турбулизации потока, происходит увеличение коэффициента теплоотдачи. Определяется он в этом случае из выражения

; (10.100)

; (10.100)

![]() . (10.101)

. (10.101)

В выпарных аппаратах с кипением раствора в трубках коэффициент теплоотдачи при длине зоны кипения, равной длине трубки, рассчитывают по уравнению

, (10.102)

, (10.102)

где

![]() –

плотность пара при абсолютном давлении

0,1 МПа.

–

плотность пара при абсолютном давлении

0,1 МПа.

После расчета величины коэффициента теплопередачи определяют величины температурной и гидростатической депрессий по формулам (10.22, 10.25), температуру кипения раствора (10.21), полезную разность температур (10.21, 10.61) и, в итоге, поверхность теплопередачи выпарного аппарата

![]() . (10.103)

. (10.103)

Полученное значение поверхности теплопередачи выпарного аппарата увеличивают на 15 – 20% и округляют до ближайшего стандартного значения.

Рисунок

10.19 –Устройство

роторного пленочного

аппарата:

1 – корпус аппарата;

2 – паровая

рубашка; 3 –

роторная мешалка; 4 – конусное

днище; 5 – штуцер для ввода

исходного раствора;

6 –

распределительное кольцо; 7 – вал

привода мешалки; 8 – штуцер

выхода

вторичного пара