- •Раздел I

- •Глава 1

- •1.1. Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения

- •1.2. Характеристика систем жизнеобеспечения

- •1.3. Планировочная структура и функциональное зонирование городов

- •1.4.4. Основы архитектурно-строительного проектирования

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2

- •2.1. Классификация улиц и дорог

- •2.3. Конструкция улиц и дорог

- •2.5. Основы проектирования улиц и дорог

- •2.6. Инженерные сети на городских улицах

- •2.7. Освещение городских улиц

- •2.8. Озеленение улиц и дорог

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 строительство и ремонт улиц и дорог

- •3.1. Основы технологии строительства городских дорог

- •3.2. Дорожностроительные машины и механизмы

- •3.3. Технология укладки асфальтобетонных покрытий

- •3.4. Эксплуатация улиц и дорог

- •Глава 4

- •4.1. Основные задачи санитарного благоустройства городов

- •4.2. Характеристика твердых бытовых отходов

- •4.2.1. Состав твердых бытовых отходов

- •4.4.2. Технические средства для сбора и удаления твердых бытовых отходов

- •4.5.5. Мусоросжигательные заводы

- •Глава 5 уборка городских улиц и площадей

- •5.1. Организация уборки улиц

- •5.2. Летняя уборка городских территорий

- •Характеристика полнвомоечных машин

- •5.3. Зимняя уборка городских территорий

- •Вопросы к главе 5

- •Библиографический список

- •Раздел II

- •Глава 1 системы и схемы водоснабжения

- •1.1. Классификация систем водоснабжения

- •1.2. Схемы и основные элементы систем водоснабжения

- •Вопросы к главе 1

- •Глава 2 расчетные расходы воды

- •2.1. Нормы недопотребления

- •2.2. Режимы водонотребления

- •Расчетные показатели душевых сеток

- •Глава 3

- •Вопросы к главе 2

- •3.1. Оценка источника водоснабжения

- •3.2. Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- •Вопросы к главе 3

- •Глава 4 насосы II насосные станции

- •4.1. Свободные напоры

- •4.2. Классификация водоподъемных устройств. Устройство и принцип действия центробежных насосов

- •4.3. Основные характеристики насосов

- •4.4. Подбор и совместная работа насосов на сеть

- •4.5. Насосные станции

- •Глава 5 улучшение качества питьевой воды

- •5.1. Свойства и качество природных вод

- •5.2. Технологические схемы водоочистных станций

- •I подъема; 2 - смесители; 3 - реагентный цех; 4 - камера хлопьеобразования;

- •Технологические сооружения водоочистной станции

- •5.4. Смесители

- •5.5. Камеры хлопьеобразования

- •5.6. Отстойники

- •5.7. Фильтры

- •Загрузка скорых филы ров

- •5.8. Установки для обеззараживания волы

- •Глава 6 запасные и регулирующие емкости

- •6.1. Классификация и назначение

- •6.2. Водонапорные башни

- •Глава 7 водопроводы и водопроводные сети

- •7.2. Проектирование водопроводных линий

- •7.3. Трассировка водопроводных линий

- •7.4. Выбор схемы питания и подготовка водопроводной сети к расчету

- •7.6. Устройство сетей и сооружений на них

- •Глава 8

- •8.1. Общие понятия. Классификация сточных вод

- •8.2. Системы и схемы канализации

- •8.3. Нормы водоотведения

- •8.4. Основы гидравлического расчета канализационной сети

- •8.5. Канализационные насосные станции

- •Вопросы к главе 8

- •Раздел III городские системы энергообеспечения

- •Глава 1

- •1.2. Рост городов и развитие систем энергоснабжения

- •Глава 2 топливно-энергетические ресурсы

- •2.2. Техническая и энергетическая характеристика топлива

- •2.4. Состав и объем продуктов сгорания

- •2.5. Энтальпия воздуха и продуктов горения

- •2.6. Способы сжигания топлива

- •Глава 3

- •3.1. Потребление электроэнергии на нужды города

- •3.1.1. Характеристика городских потребителей электроэнергии

- •3.2.3. Годовые расходы теплоты

- •Глава 4

- •4.1. Назначение и классификация

- •4.2 Технологический комплекс котельной установки

- •4.3. Характеристика тепловых схем котельных установок

- •4.5. Тепловой баланс н энергетическая характеристика котлоагрегата

- •4.6. Выбор типа и мощности котлоагрегатов

- •4.7. Технико-экономическая оценка котельных установок

- •Вопросы к главе 4

- •Глава 5 электрические станции

- •5.1. Назначение и классификации

- •5.2. Характеристика рабочего процесса тэс

- •5.3. Устройство и принцип действия паровых турбин

- •5.5. Общая технологическая и тепловая схемы электростанции

- •5.6. Электрическая часть электростанций

- •Вопросы к главе 5

- •Глава 6 система теплоснабжения города

- •6.5. Гидравлический и тепловой расчет сети

- •6.6. Способы прикладки и строительные конструкции тепловых сетей

- •6.7. Технико-экономические показатели транспорта теплоты

- •Вопросы к главе 6

- •Глава 7 система электроснабжения городов

- •7.1. Основы построения систем электроснабжения

- •7.1.1. Общая характеристика систем электроснабжения

- •7.2. Схемы и устройства систем электроснабжения

- •7.2.1. Категория электроприемников по надежности электроснабжения

- •7.2.3. Линии электропередачи

- •7.3.3. Выбор сечения проводов и кабелей

- •7.4. Режимы работы электрических сетей

- •7.4.1. Качество электроэнергии

- •Раздел IV городская транспортная система

- •Глава 1 схемы и элементы транспортной сети

- •1.1. Транспортная классификация городов

- •1.2. Принципы формирования городской транспортной системы

- •1.3. Схемы транспортных сетей

- •Глава 2

- •2.2. Пропускная способность многополосной проезжей части

- •2.4. Пропускная способность регулируемых пересечений в одном уровне

- •Вопросы к главе 2

- •Глава 3 передвижения населения в городе

- •3.1. Цели передвижений населения в городе

- •3.2. Подвижность населения

- •3.3. Характер расселения жителей города

- •3.4. Затраты времени на передвижения

- •Максимальная дальность поездки

- •Глава 4 городской пассажирский транспорт

- •4.2. Требования, предъявляемые к городскому пассажирскому транспорту

- •4.4. Устройство подвижного состава городского транспорта

- •Глава 5

- •5.1. Состав и содержание проекта

- •5.4. Построение картограмм пассажиропотоков

- •5.5. Выбор вила транспорта и определение потребности в подвижном составе

- •5.6. Обследования пассажирских потоков

- •12 3 4 Баллы

- •Результаты обследования пассажиропотока на автобусном маршруте

- •Глава 6

- •6.1. Особенности маршрутного обслуживания населения

- •6.4. Принципы формирования рациональной маршрутной системы

- •6.6. Корректировка маршрутов

- •6.7. Обустройство маршрутов и парков

- •Глава 7

- •7.2. Разработка маршрутного расписания

- •7.5. Оценка качества обслуживания пассажиров

- •7.6. Технико-экономические показатели городского пассажирского транспорта

- •Библиографический список

- •Содержание

- •Рост городов и развитие систем жизнеобеспечения 6

- •Глава 6. Система теплоснабжении города 330

- •Раздел IV Городская транспортная система

- •Глава 1. Схемы и элементы транспортной сети 380

- •Глава 7. Организация работы городского пассажирского транспорта 468

7.2. Разработка маршрутного расписания

Маршрутное расписание - это документ, в котором находят отражение информация о пассажиропотоках и режиме движения на уличной сети, детализируется выпуск транспортных средств и распределяется объем транспортной работы, устанавливаются плановые задания по времени выпуска из парка, следования через контрольные пункты, прибытия и отправления каждого рейса, осмотра и отстоя подвижного состава, смены водителей на линии, окончания движения и прибытия в парк.

Маршрутное расписание позволяет: 1) распределить транспортные средства между маршрутами; 2) составить график-наряд работы водителей; 3) определять частоту и интервалы движения; 4) составлять график технического осмотра и ремонта подвижного состава; 5) устанавливать уровень транспортного обслуживания населения; 6) рассчитывать эксплуатационные показатели (объем работы, эксплуатационную скорость, общее число рейсов, скорость сообщения и др.); 7) определять экономическую эффективность работы транспортных средств на маршруте.

Для разработки маршрутного расписания необходимо знать мощность пассажиропотока, потребность в подвижных единицах и время пробега по участкам транспортной сети по всем часам работы каждого запроектированного маршрута. При одних и тех же исходных данных возможна разработка нескольких вариантов маршрутного расписания, оценить эффективность которых весьма сложно. В связи с этим проблема разработки маршрутных расписаний может быть отнесена к области кибернетики. В современных условиях разработка маршрутных расписаний производится с применением ЭВМ.

По ряду объективных признаков необходима разработка расписания по каждому маршруту. Обычно для каждого маршрута требуется ежегодно составлять шесть вариантов расписания на весенне-летний, осенне-зимний сезоны и по характерным дням недели - рабочим, субботам и воскресеньям.

В практике составления расписаний получили наибольшее распространение следующие методы: 1) графический; 2) табличный; 3) трафаретный и 4) автоматизированный.

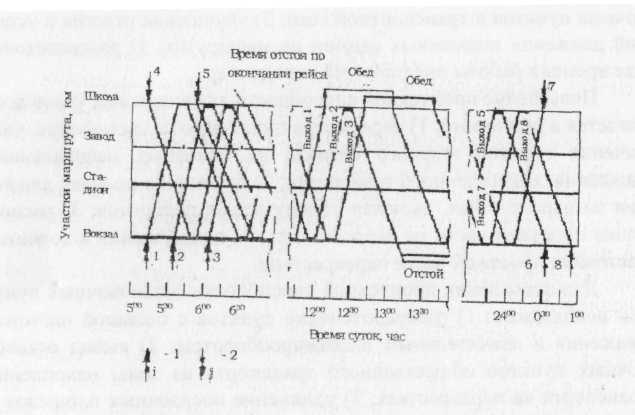

Графический метод составления расписаний применяется при незначительном числе транспортных средств на маршруте (до 6-8). Метод основан на построении графика движения транспорта в координатах путь - время (рис. 7.1). Наклон линий соответствует скорости движения и при изменении норм времени на рейс должен меняться. Для этого рекомендуется использовать набор угольников, отличающихся скоростью движения, т. е. углом наклона с шагом 0,1 км/ч. Таким образом, графический метод отличается простотой и наглядностью изображения интервалов движения в различные периоды суток. Однако при большом числе транспортных средств, выпускаемых на линию, затрудняется прослеживание каждого из них в течение суток. Поэтому расписание переводят из графической в табличную форму.

Табличный метод построения маршрутного расписания является основным и наиболее распространенным. Расписание составляется непосредственно в специальных формах (табл. 7.1), в строках которой приводят данные, соответствующие различным номерам выходов, а в столбцах - время прибытия и убытия с конечных и промежуточных пунктов маршрута.

Рис. 7.1. Графический метод составления маршрутного расписания: 1- выпуск; 2 - снятие транспорта с маршрута

Таблица 7.1

Расписание прибытия (ГТ) и отправления (О)

|

Номер выхода |

Пункты назначения |

||||||

|

Рейс 1 |

Рейс 2 |

|

Рейс... |

||||

|

П |

О |

П |

О |

|

П |

О |

|

|

1 |

5.30 |

5.32 |

5.47 |

6.00 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

Формой расписания предусматривается наличие реквизитов, содержащих технико-экономические показатели использования подвижного состава на маршруте. В частности, приводятся данные о протяженности маршрута, нулевых рейсов и рейсов для заправки, общей продолжительности работы на маршруте, пробеге за день, нормативном времени выполнения рейса по часам суток, времени выезда, прибытия на маршрут, убытия с маршрута, возврата в парк (депо), обеденного перерыва, пересмены водителей, количестве рейсов и др.

К достоинствам табличного метода составления маршрутного расписания следует отнести наглядность в работе подвижного состава каждого выхода в течении суток. Он может использоваться при большом количестве подвижного состава на маршрутах. Недостатками метода можно считать необходимость вспомогательных расчетов для определения фактических моментов времени прибытия на конечную станцию маршрута и отсутствие наглядности в обследовании интервалов движения. Применение данного метода при составлении расписания требует от составителя опыта и навыков в работе. Средняя трудоемкость составления одного расписания составляет от 1 до 6 чел.-дн. и зависит от числа транспортных средств, работающих на маршруте.

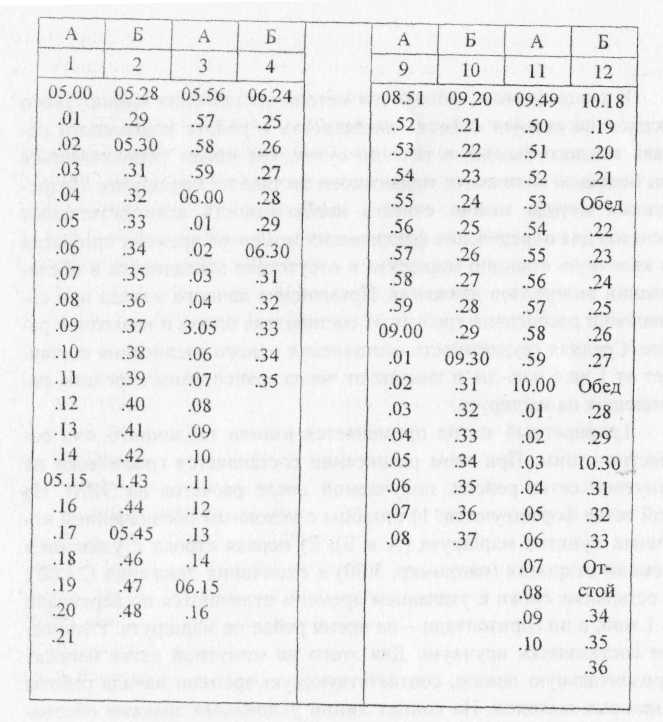

Трафаретный метод применяется взамен табличного или совместно с ним. При этом расписание составляется графически на минутной сетке рейсов, получаемой после расчетов на ЭВМ. На этой сетке формируются: 1) столбцы с условным обозначением конечных пунктов маршрута (А и Б); 2) первая строка с указанием времени открытия (например, 5.00) и окончания движения (24.00); 3) остальные сроки с указанием времени отличаются по вертикали на 1 мин. а по горизонтали — на время рейса на маршруте. Расписание составляется вручную. Для этого на минутной сетке наносят горизонтальную линию, соответствующую времени начала работы отдельных выходов. На концах линий условными знаками обозначают события: выпуск, отстой, обед, пересмену водителей и возврат в парк (рис. 7.2).

В условиях большого числа подвижного состава на маршруте (50 выходов одновременно) для построения маршрутного расписания используется ЭВМ. Наибольшие функциональные возможности при составлении расписания предоставляет программа, разработанная в «Мосгортрансе». Программа обеспечивает расчет одного расписания за 0,5 ч, при этом рассматривается до 31 варианта организации режима труда водителей. Критерием качества расписания принята равномерность интервалов движения транспортных средств на маршруте. После составления расписания определяются все ТЭП. характеризующие работу ГПТ на маршруте.

Рис. 7.2. Построение расписания движения автобусов на минутной сетке рейсов (метод НИИАТ)

7.3. Организационно-технические мероприятия по улучшению функционировании транспортной системы города

Повышение эффективности функционирования действующей транспортной системы достигается за счет внедрения комплекса организационно-технических мероприятий, направленных: 1) на повышение пропускной способности транспортных узлов, остано-

вочных пунктов и транспортной сети; 2) улучшение режима и условий движения подвижных единиц на маршрутах; 3) рассредоточение времени работы предприятий города и др.

Повышение пропускной способности транспортных узлов достигается в результате: 1) пересмотра цикла работы светофоров, увеличения горения зеленого сигнала на основных направлениях движения общественного транспорта; 2) изменения порядка движения на перекрестках, включая отмену левых поворотов; 3) расширения проезжей части на пересечениях; 4) поддержания в хорошем состоянии проезжей части перекрестков.

Для повышения пропускной способности остановочных пунктов необходимо: 1) рассредоточение пунктов с большой частотой движения и значительным пассажирооборотом; 2) вывод остановочных пунктов общественного транспорта из зоны накопления транспорта на перекрестках; 3) удлинение посадочных площадок с целью увеличения фронта посадки и высадки пассажиров; 4) запрещение стоянки других видов транспорта на остановках общественного транспорта; 5) поддержание в хорошем состоянии дорожного покрытия в зоне размещения остановочных пунктов.

Повышение пропускной способности транспортной сети возможно в результате: 1) запрещения движения отдельных видов транспорта по наиболее напряженным участкам сети в часы «пик» либо на весь день; 2) выделения специальных полос для движения пассажирского транспорта на многополосных магистралях; 3) устройства заездных «карманов» на остановочных пунктах; 4) запрещения стоянок на участках с интенсивным движением; 5) ограждения тротуаров в местах сосредоточения пешеходных потоков; 6) поддерживания в хорошем состоянии дорожного покрытия, разметки, знаков, уличного освещения; 7) своевременной уборки проезжей части и других мер.

Улучшение режима и условий движения транспортных средств на маршрутах достигается за счет: 1) ввода укороченных рейсов на участках с наибольшей напряженностью пассажиропотоков; 2) переключения подвижных единиц с маршрута на маршрут при несовпадении во времени максимальных нагрузок; 3) ввода ускоренного режима сообщений на маршруте путем отмены ряда остановочных пунктов; 4) внедрения комбинированного режима движения, пре-

дусматривающего движение части машин на ускоренном режиме, а остальных машин с сохранением поостановочного режима движения: 5) организации группового движения на маршрутах по системе спаренных рейсов, когда для повышения пропускной способности и остановочных пунктов и провозной способности маршрута формируется поезд из нескольких единиц подвижного состава, которые двигаются на дистанции, определяемой не пропускной способностью остановок, а дистанцией безопасности; 6) ввода «караванного» графика движения на маршруте за счет концентрации транспортных средств в ограниченном периоде времени; 7) резервирования части планового выпуска для оперативного использования на маршрутах взамен отсутствующих по каким-либо причинам линейных подвижных единиц; 8) организации перевозок по специальным маршрутам для ускорения доставки работников от места жительства к местам работы, для перевозки детей и других целей.

Для снижения пиковых пассажиропотоков и выравнивания нагрузок на транспортную систему города время работы предприятий рассредоточивают как в отдельные часы периода «пик», так и по отдельным внутричасовым периодам (табл. 7.2). Рассредоточивать время следует с учетом следующих рекомендаций: 1) работу проводят по группам предприятий и организаций, расположенных вдоль транспортной магистрали, или в районе города, обслуживаемом фиксированной группой маршрутов; 2) численность работающих в каждую смену должна составлять в городах I и II группы более 1000 человек, в городах III и IV группы - более 500 человек; 3) на предприятиях по возможности следует рассредоточивать время работы отдельных производств и цехов; 4) рассредоточение проводят по 10-15-минутным периодам каждого часа; 5) чем дальше расположено предприятие, тем ранее следует начинать рабочий день на этом предприятии.

При разработке предложений по рассредоточению времени начала работы на транспортной схеме микрорайона указывают место нахождения предприятий, численность их работников по сменам, время начала работы и проезда по маршруту между предприятиями. На основании этих данных строят диаграмму пассажиро-напряженности на транспортной сети. Затем методом последовательных приближений с учетом изложенных рекомендаций рассредоточивают время начала работы предприятия микрорайона.

Таблица 7.2 Примерные нормы рассредоточения времени работы

|

Предприятия и организации |

11ачало работы |

Окончание работы |

|

Промышленные предприятия, работающие в две |

6.00 - 7.00 |

24.00 |

|

смены |

|

|

|

То же в одну смену |

7.45-8.15 |

- |

|

Строительные организации, работающие в две |

7.15-7.30 |

24.00 |

|

смены |

|

|

|

То же в одну смену |

8.30 - 8.45 |

- |

|

Организации и учреждения |

9.00 - 9.30 |

- |

|

Учебные заведения |

8.30 -9.45 |

|

|

Научные и проектные организации |

9.15 -9.45 |

- |

|

Торговля |

7.00-11.00 |

|

7.4. Организация работы диспетчерской службы

Для всех видов ГПТ характерна работа по заранее установленным маршрутам в соответствии с разработанным расписанием -планом. Под воздействием случайных факторов появляются различные нарушения и отклонения в линейной работе ГПТ, что снижает качество обслуживания пассажиров.. Такие отклонения при средних условиях эксплуатации и отсутствии диспетчерского управления возникают не менее чем в 50% всех рейсов. Организация диспетчерской службы позволяет сократить этот брак до 2-3%.

Основной целью диспетчерских служб следует считать выполнение планового задания - маршрутного расписания при заданном качестве обслуживания пассажиров. Для достижения этой цели создается внутрипарковая и линейная диспетчерские службы. Внутри-парковая диспетчеризация решает задачи: 1) обеспечения выпуска подвижного состава на маршруты в соответствии с установленным нарядом; 2) возврата транспорта на предприятие: 3) контроля и анализа выпуска подвижных единиц на маршруты; 4) ведения диспетчерской документации. Данные задачи возлагаются на диспетчерскую группу службы эксплуатации транспортного предприятия. Диспетчеры, входящие в эту группу, в начале смены должны:

1) изучить суточный наряд выпуска подвижных единиц по группе закрепленных маршрутов; 2) уточнить техническую готовность запланированных к работе машин; 3) выдать водителю под расписку путевой лист, расписание движения, схему маршрута, данные о дорожных и метеорологических условиях. Подвижной состав ГПТ считается выпущенным на линию с момента отметки на контрольно-техническом пункте времени выезда. Время работы на маршруте исчисляется с момента явки водителя к диспетчеру линейного диспетчерского пункта. Возврат автобуса на предприятие фиксируется диспетчером по окончании работы на маршруте и при сходе автобуса с маршрута (преждевременный возврат).

К основным задачам линейной диспетчеризации относятся:

1) организация диспетчерской деятельности на маршрутах ГПТ;

2) постоянный контроль и учет выполнения плана работы подвиж- ных единиц на маршрутах города; 3) оперативное привлечение ава рийно-восстановительных средств для ликвидации нарушений в движении, устранения аварийных ситуаций на улицах города и др.;

-

разработка и реализация решений по оперативному управлению перевозочным процессом, включая изменения маршрутов, расписа- ния движения, отмену отдельных остановочных пунктов и т. п.;

-

организация движения пассажирского транспорта в экстремаль- ных ситуациях, например, при авариях, заторах, перекрытии дви жения на отдельных улицах и т. п.; 6) прием жалоб и заявлений пассажиров; 7) прием и оприходование забытых пассажирами ве щей; 8) ведение диспетчерской документации и др.

В условиях большого города диспетчерское руководство движением осуществляется на четырех уровнях: 1) диспетчеризация конечных станций и промежуточных контрольных пунктов, обеспечивающих учет, контроль и оценку выполнения каждого рейса; 2) диспетчеризация отдельного района города организует оперативное взаимодействие подвижного состава разных маршрутов и ведет оперативную отчетность о работе маршрутов по видам транспорта своего района; 3) диспетчеризация на уровне города по видам транспорта оценивает в целом положение с перевозками на маршрутной схеме одного вида транспорта и при необходимости организует взаимодействие подвижных единиц одного вида транспорта на разных маршрутах и в разных районах города; 4) диспетчеризация всех видов городского пассажирского транспорта организует взаимодействие

подвижных единиц разных видов транспорта в транспортной системе города.

На основе специального информационного обеспечения линейные диспетчеры принимают, реализуют и контролируют ход исполнения управленческих решений по организации перевозочного процесса в сфере своей компетенции - маршрут, группа маршрутов, автобусный, трамвайный или троллейбусный транспорт, все виды транспорта. При необходимости используются различные методы диспетчерского управления. Так, например, при опоздании прибытия на конечные станции сокращают продолжительность отстоя или направляют данную подвижную единицу в укороченный рейс. При сходе на маршруте осуществляют ввод резервных машин, переключение с других маршрутов и другие приемы. Управленческие решения в типовых ситуациях диспетчер принимает на основе технологических карт устранения сбоев перевозного процесса на маршруте.

Эффективность работы диспетчерских служб в значительной мере зависит от технической оснащенности, наличия прямой диспетчерской связи, рационального размещения и организации работы. Деятельность диспетчерских служб должна оцениваться отсутствием нарушений и отклонений в линейной работе ГПТ, а в необходимых случаях быстротой выработки и реализации управленческих решений, направленных на повышение качества и эффективности обслуживания пассажиров.