- •Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ростовский государственный строительный университет»

- •290700 «Теплогазоснабжение и вентиляция»

- •Задание

- •Продолжение таблицы 3

- •Содержание

- •Основные условия

- •1. Расчет показателей тепловой защиты здания

- •1.2. Санитарно-гигиенический показатель ограждений

- •2. Теплоустойчивость ограждающих конструкций

- •3. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций

- •4. Расчет теплоусвоения поверхности полов

- •5. Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

- •5.1. Определение вероятности конденсации водяного пара в ограждении

- •5.2. Расчет сопротивления паропроницанию ограждающих конструкций

- •Приложение а

- •Приложение б расчетные теплотехнические показатели строительных материалов и изделий

- •Приложение в Условия эксплуатации ограждающих конструкций

- •Приложение д Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

- •Приложение е

- •Приложение ж Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции

- •Приложение з Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αext для условий холодного периода

- •Приложение и Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек

- •Приложение к

- •Слоев пароизоляции

- •Приложение л максимальные и средние значения суммарной солнечной радиации (прямая и рассеянная) при ясном небе в июле

- •Приложение м Значения парциального давления насыщенного водяного пара е, Па,

- •Приложение н

- •Приложение п Сопротивление воздухопроницанию материалов и конструкций

- •Продолжение приложения п

- •Приложение р

- •Затенения непрозрачными элементамИτ, коэффициент относительного пропускания солнечной радиации k окон, балконных дверей и фонарей

- •Продолжение приложения р

- •Приложение с

5. Защита от переувлажнения ограждающих конструкций

5.1. Определение вероятности конденсации водяного пара в ограждении

Под влиянием разности парциальных давлений водяного пара в помещении и в наружном воздухе происходит диффузия водяного пара через ограждение наружу. В холодный период года температура по толщине ограждения снижается от τint до τext, что делает возможными конденсацию и даже замерзание влаги, и приводит к снижению прочности и теплозащитных характеристик материалов ограждающей конструкции.

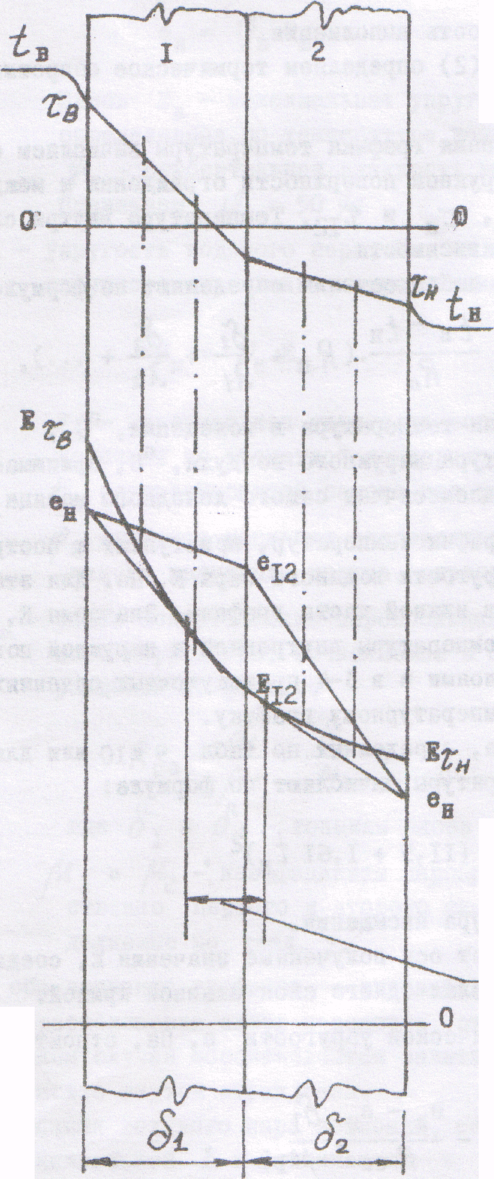

Вывод о возможности конденсации водяного пара внутри ограждения производится графоаналитическим методом Фокина-Власова по взаиморасположению графиков фактической и максимальной упругостей водяного пара (рис. 2).

Максимальная упругость водяного пара Е, Па зависит при данном барометрическом давлении только от температуры (приложения М, Н).

Вероятные значения Е, Па определяются по температурному графику, построение которого рассматривалось в задаче 2 для плоскостей: внутренней int, наружной ext, на границе между слоями 1-2 и вспомогательных 1 и 2 и по ним строится график в виде ветви параболы.

где еint – упругость водяного пара, Па, на внутренней поверхности ограждения, определяемая из выражения,

![]() .

(29)

.

(29)

Здесь Eint – максимальная упругость водяного пара, Па, определенная по температуре воздуха tint, оС;

φint – относительная влажность воздуха в помещении; φв = 55 %;

еext – упругость водяного пара, Па, на наружной поверхности наружного ограждения, определенная с помощью выражения

![]() ,

(30)

,

(30)

Еext – максимальная упругость водяного пара, Па, определяемая по расчетной среднемесячной температуре наружного воздуха самого холодного месяца – января (табл.А. 1, приложение А );

φext – средняя месячная относительная влажность воздуха самого холодного месяца, определяемая по приложение А.

Rνp – общее сопротивление паропроницанию, м2.ч.Па/мг, наружного ограждения, вычисляемое в случае двухслойного ограждения по формуле

![]() ,

(31)

,

(31)

Рис 2. Определение вероятности конденсации водяного пара в ограждении

Примечание. Рекомендуемый масштаб линейный: от 1:2 до 1:4

масштаб температурный: 1оС – 2 мм;

упругости в.п.: 10 Па – 1 мм.

Зона

влажной конденсации пара

![]() ;

;

![]() .

.

График фактической упругости е,Па, строится на основании зависимости

![]() , (32)

, (32)

где δ1 и δ2 – толщины слоев ограждения, м;

μ1 и μ2 – коэффициенты паропроницаемости соответственно первого и второго слоев, мг/(м.ч.Па), определяемые по прил. Б.

Конденсация водяного пара возможна при пересечении линии графиков максимальной Е и фактической е упругости. В этом случае, проведя касательные из точек еint и еext к кривой Е, а через точки касания – вертикальные линии, определяют зону возможной конденсации.