- •В 3 ыбор рационального варианта компоновки ячейки балочной клетки

- •2. Расчет элементов ячеек балочных клеток.

- •2.1. Расчет плоского стального настила.

- •2.2 Расчет балок.

- •Расчет вспомогательных балок.

- •Пример технико-экономического сравнения вариантов компоновки ячейки балочной клетки.

- •Расчет элементов ячейки

Расчет элементов ячейки

-

Расчет настила.

Конструктивная и расчетная схемы настила представлены на рис.1. Величина временной нормативной

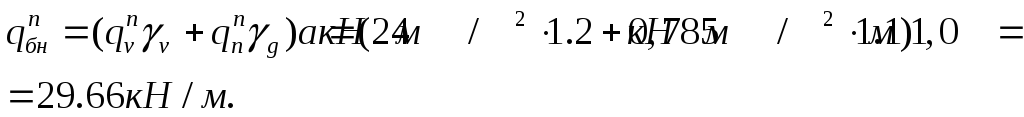

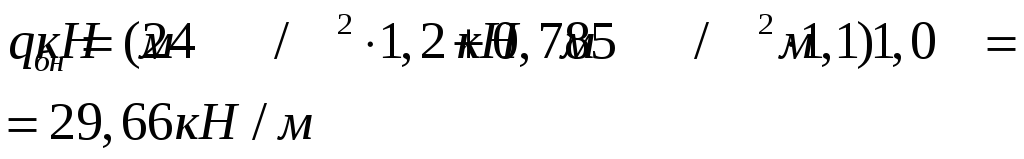

Вычисляем

максимальное значение изгибающего

момента;

Вычисляем

максимальное значение изгибающего

момента;

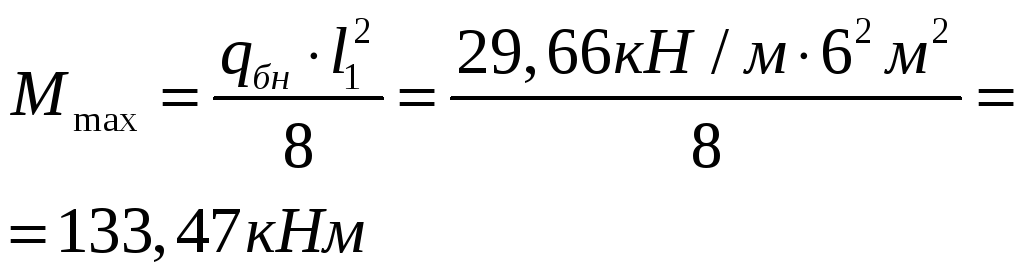

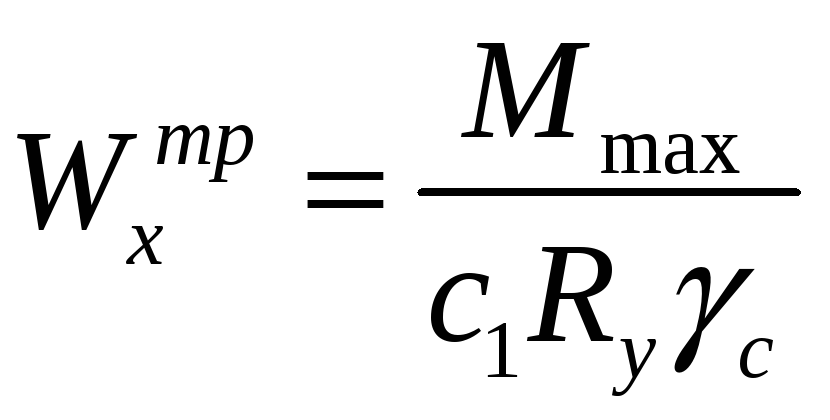

Подбор

сечения будем производить с учетом

работы балки в упругопластичной стадии

[6, п.5.18]:

Подбор

сечения будем производить с учетом

работы балки в упругопластичной стадии

[6, п.5.18]:

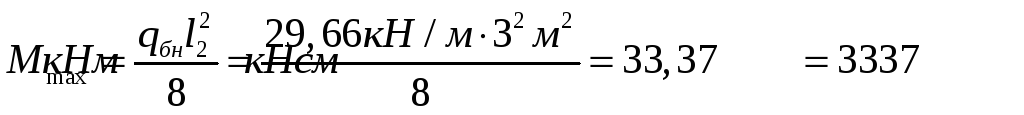

По сортаменту (ГОСТ 8239-89) принимаем

I18,

имеющий Wxтр

= 143 см3

, Ixф

= 1290

см4

, линейную

плотность

![]() 18,4

кг/м

= 0,184 кН/м.

18,4

кг/м

= 0,184 кН/м.

Р

Рис. 3. Ячейка балочной клетки нормального

типа 18

11

-

Расчет настила.

Расчет

выполняем по аналогии с расчетом настила

балочной клетки нормального типа.

По графикам (рис.2) для

![]() =

24 кН/м2 и

[f/a]

= 1/150 определяем требуемую величину

отношения пролета настила к толщине

а/t

= 101. С учетом

а =

1,0 м толщина настила t

= 100/101 = =0,99 см. По ГОСТ 19903–73*

принимаем настил толщиной t

= 10 мм. Нормативная величина нагрузки

от массы настила будет равна:

=

24 кН/м2 и

[f/a]

= 1/150 определяем требуемую величину

отношения пролета настила к толщине

а/t

= 101. С учетом

а =

1,0 м толщина настила t

= 100/101 = =0,99 см. По ГОСТ 19903–73*

принимаем настил толщиной t

= 10 мм. Нормативная величина нагрузки

от массы настила будет равна:

![]()

-

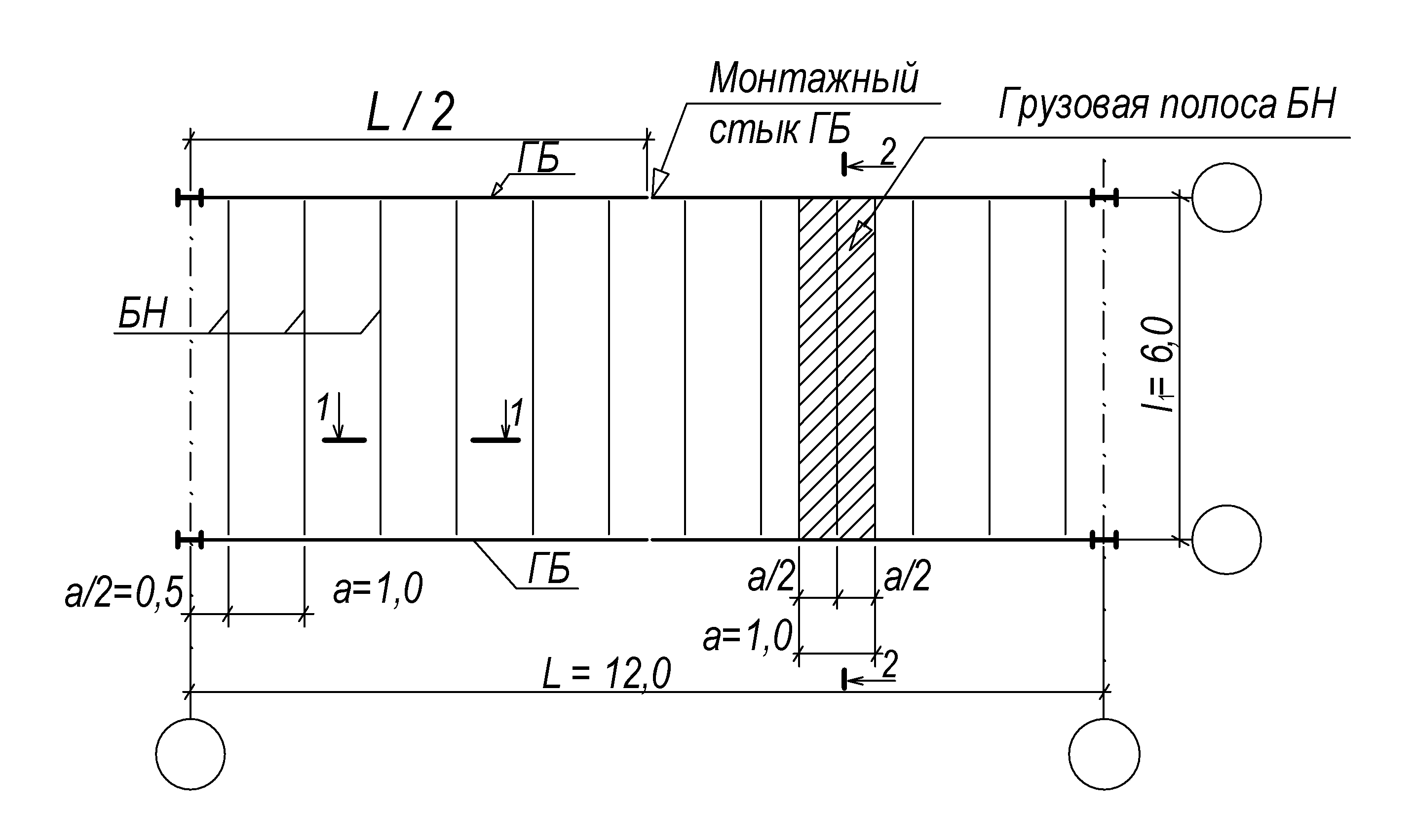

Расчет балок настила.

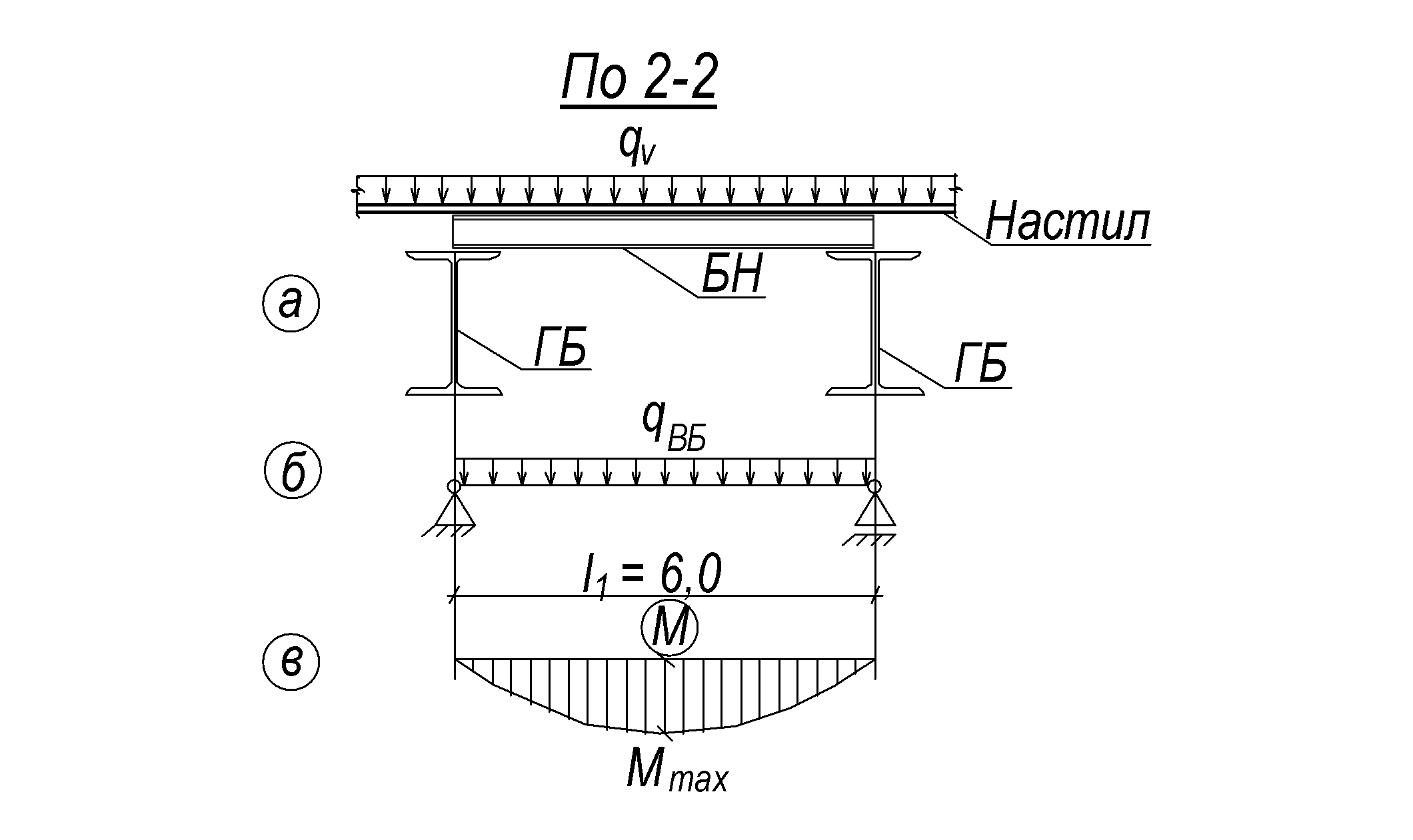

Примем этажное

опирание балок настила на вспомогательные

(рис.6,а). Расчетную схему вспомогательной

балки в запас прочности и жесткости

можно принять в виде однопролетной

шарнирно опертой балки пролетом l1

(рис.6,б).

О

.![]() и расчетную

и расчетную

![]() величины нагрузки, действующей на балку

настила:

величины нагрузки, действующей на балку

настила:

нагрузки, действующей на настил (qvn=24 кН/м2), находится в пределах 50 кН/м2. Прочность настила при данной нагрузке будет обеспечена, поэтому расчет производим только по жесткости. Критерием жесткости для изгибаемых элементов является величина предельного относительного прогиба; для стального настила

[f/a] = 1/150 ([6], табл.40).

Р

=100 см/101=0,99 см. По ГОСТ 19903-74* принимаем толщину настила t = 10 мм ([3], прил. 14, табл.5).

Н

12

17

g

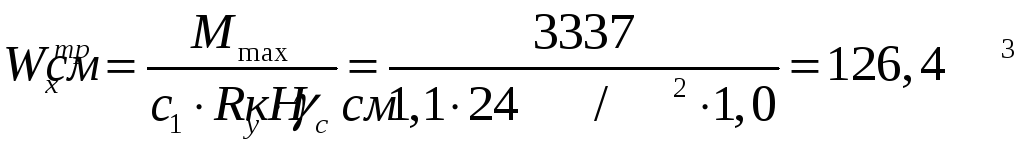

2. Расчет балок настила.

К

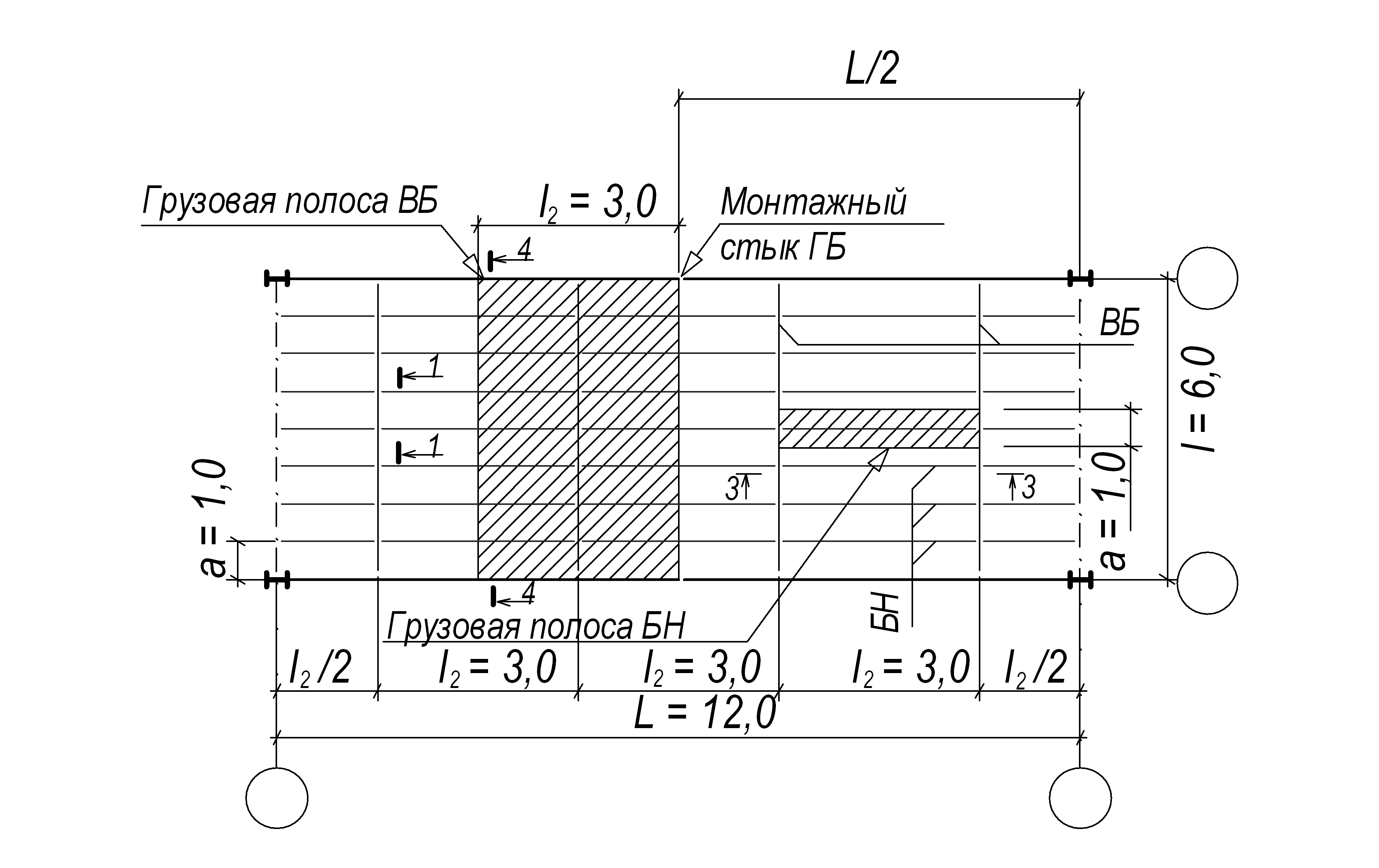

Рис.

5. Ячейка балочной клетки усложненного

типа.

Каждая балка настила воспринимает нагрузку, действующую в пределах ее грузовой площади. Расчетная балка (рис.3) воспринимает временную нагрузку и постоянную нагрузку от массы настила, действующие в пределах грузовой полосы, шириной а.

Таким образом, нормативная нагрузка, действующая на балку настила:

У

Балки настила располагаем вдоль главных балок с шагом а=1,0 м, кратным пролету вспомогательных балок

3

16

13

Расход стали ни 1 м2 настила определяем умножением объемной плотности стали на толщину листа:

![]()

Расход стали на балки настила, отнесеный к 1 м2 ячейки, можно определить делением линейной плотности балок на их шаг:

gбнп/а = 42,2 кг/м / 1,0 м = 42,2 кг/м2

Расход стали на 1 м2 балочной ячейки нормального типа определяем, как суммарную величину расхода на настил и на балки настила:

![]()

Рис. 4. К расчету балки настила: а)

конструктивная схема; б)

расчетная схема; в)

эпюра изгибающих моментов.

Количество типоразмеров балок в ячейке – 1шт, т.е. балка I 33 конструктивной длиной 5980 мм (пролет в осях 6000 мм, по 10 мм привязка с двух сторон).

ВАРИАНТ 2. Ячейка балочной клетки усложненного типа.

Компоновка ячейки

Как и в ячейке балочной клетки нормального типа, главные балки располагаем, перекрывая больший пролет. Вспомогательные балки размещаем с шагом l2=3.0 м, кратным пролету главных.

Расчетная нагрузка

определяется с учетом коэффициентов

надежности по переменной нагрузке

![]() и

постоянной нагрузки

и

постоянной нагрузки

![]() .

.

![]() .

.

Коэффициенты

надежности по нагрузке приведены в [7].

Для стального листа

![]() =1,1.

Временная нагрузка в примере не

конкретизирована, поэтому условно

примем коэффициент ее надежности

=1,1.

Временная нагрузка в примере не

конкретизирована, поэтому условно

примем коэффициент ее надежности

![]() =1,2.

=1,2.

О

14

Величина максимального изгибающего момента, действующего в середине пролета рассматриваемой балки (рис.4,в), определяется как

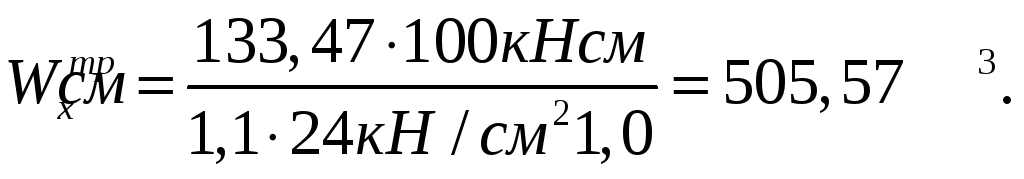

Подбор сечения балки будем производить с учетом возможности развития в ней пластических деформаций ([6], п.5.18):

,

,

где:![]() - расчетное сопротивление стального

проката на сжатие, растяжение и изгиб.

([6], табл. 51); в данном случае

- расчетное сопротивление стального

проката на сжатие, растяжение и изгиб.

([6], табл. 51); в данном случае

![]() =24

кН/см2

=24

кН/см2

с1 – коэффициент, определяемый по ([6], формулы 42,43); в курсовой работе для двутавровых балок по ГОСТ 8239-89 можно для упрощения с достаточной точностью принять с1=1,1 (3);

15![]()

![]() =1,0.

=1,0.

С учетом конкретных

значений

![]() ,

с1,

,

с1,![]() определяем требуемый момент сопротивления:

определяем требуемый момент сопротивления:

По ГОСТ 8239–89

принимаем двутавр I33,

имеющий

![]()

![]() и

линейную плотность

и

линейную плотность

![]() .

.

Прочность принятой

балки обеспечена, так как

![]() .

Обеспечена и общая устойчивость

балки: нагрузка на нее передается через

стальной жесткий лист настила,

непрерывно опирающийся на сжатый пояс

балки и надежно к нему приваренный ([6],

п. 5.16).

.

Обеспечена и общая устойчивость

балки: нагрузка на нее передается через

стальной жесткий лист настила,

непрерывно опирающийся на сжатый пояс

балки и надежно к нему приваренный ([6],

п. 5.16).

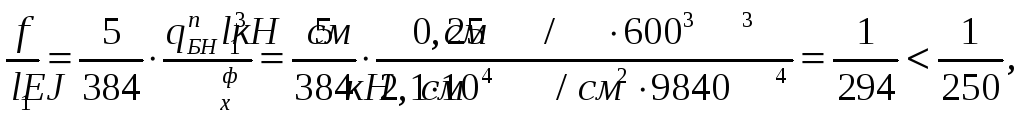

Проверим жесткость балки. Для этого определим относительный прогиб f / l1 и сравним его с предельно допустимым значением [f / l1] =1/250 ([6]], табл. 40):

т.е.,

жесткость балки обеспечена. Таким

образом, балка отвечает предъявляемым

к ней эксплуатационным требованиям

по 1-й и 2-й группам предельных состояний.

т.е.,

жесткость балки обеспечена. Таким

образом, балка отвечает предъявляемым

к ней эксплуатационным требованиям

по 1-й и 2-й группам предельных состояний.