- •Л.Д.Столяренко, с.И.Самыгин

- •100 Экзаменационных ответов по психологии экзаменационный экспресс-справочник

- •I. Введение в психологию

- •1. Возникновение психологии как науки

- •2. Отрасли психологии

- •3. Задачи и место психологии в системе наук

- •4. Основные исторические этапы развития психологической науки

- •5. Основы функции психики. Особенности психического отражения

- •6. Основные этапы развития психики

- •7. Структура психики человека

- •8. Психика и особенности строения мозга

- •9. Деятельность

- •10. Функции речи

- •11. Виды речевой деятельности и их особенности

- •12. Методы психологии

- •II. Психология познавательных процессов

- •13. Понятие об ощущении и его физиологической основе

- •14. Основные характеристики анализаторов

- •15. Виды ощущений

- •16. Понятие о восприятии

- •17. Основные свойства восприятия

- •18. Нарушение восприятия

- •19. Общая характеристика внимания

- •20. Свойства внимания

- •21. Общие понятия о памяти

- •22. Виды памяти

- •23. Забывание

- •24. Развитие мышления в персоногенезе

- •25. Виды мышления

- •26. Мыслительный процесс

- •27. Операции мыслительной деятельности

- •28. Качества мышления и структура интеллекта

- •29. Оценка интеллекта

- •30. Способы активизации мышления

- •31. Расстройства мышления

- •32. Общая характеристика воображения

- •33. Виды воображения

- •34. Мысленный эксперимент

- •III. Структура сознания

- •35. Сознание как высшая ступень развития психики

- •36. Взаимодействие сознания и подсознания

- •37. Психические состояния человека

- •38. Состояния сознания. Роль сна

- •39. Виды эмоциональных процессов и состояний

- •40. Теории эмоций

- •41. Физиологические механизмы стресса

- •42. Стресс и фрустрация

- •43. Воля как характеристика сознания

- •44. Структура волевого действия

- •45. Мотивация

- •IV. Формирование и развитие личности

- •46. Социальная среда и личность

- •47. Социализация личности

- •48. Периодизация развития личности

- •49. Типология неправильного воспитания

- •50. Различия между социализацией детей и взрослых. Ресоциализация

- •51. Жизненные кризисы

- •52. Самосознание

- •53. Социальная роль

- •54. Социальный статус. Систематизация социальных ролей

- •55. Ролевые и внутриличностные конфликты

- •V. Современные психологические теории личности

- •56. Структура личности по Фрейду

- •57. Теория сексуального развития 3. Фрейда

- •58. Защитные механизмы (по Фрейду)

- •59. Бихевиоризм

- •60. Поведенческая концепция б. Скиннера

- •61. Типология поведения по Макгвайру

- •62. Когнитивные теории личности

- •63. Иерархия потребностей а. Маслоу

- •64. Самоактуализация личности

- •65. Трансперсональная психология. Взгляды к. Юнга

- •66. Трансперсональный подход к человеку Станислава Грофа

- •67. Генетический подход Чампиона Тойча

- •VI. Типология личности и личностный рост

- •68. Психологическая структура личности

- •69. Способности

- •70. Понятие о темпераменте и его физиологических основах

- •71. Типы темперамента и их психологические характеристики

- •72. Учет темперамента в деятельности

- •73. Конституционные и клинические типологии

- •74. Клинические типологии личности

- •75. Характер

- •76. Акцентуации характера

- •77. Невроз. Виды неврозов

- •78. Аутотренинг

- •79. Психосоциотипы

- •80. Сенсорная типология

- •81. Психогеометрическая типология

- •82. Комплекс неполноценности и жизненный стиль (по Адлеру)

- •83. Психологический рост (по Адлеру)

- •84. Типы людей и "локус контроля"

- •85. Жизненные сценарии в судьбе человека

- •86. Адаптивность человека и фундаментальная типология индивидуальности

- •87. Характерный мышечный панцирь как фактор препятствия развитию личности (по Райху)

- •VII. Психология общения. Социально-психологический феномен в группе

- •88. Функции и структура общения

- •89. Коммуникативная компетентность. Стратегии, тактики, виды общения

- •90. Виды общения

- •91. Трансационный анализ общения

- •92. Вербальные и невербальные средства общения

- •93. Общение как восприятие людьми друг друга

- •94. Методы психологического воздействия

- •95. Группы и коллективы

- •96. Методы психологического исследования межличностных отношений. Социометрия

- •Социометрическая методика

- •97. Лидерство

- •98. Стили управления

- •99. Эффективность руководства

- •100. Психологические требования к менеджеру

9. Деятельность

Деятельность – это активное взаимодействие человека со средой, в котором он достигает сознательно поставленной цели, возникшей в результате появления у него определенной потребности, мотива

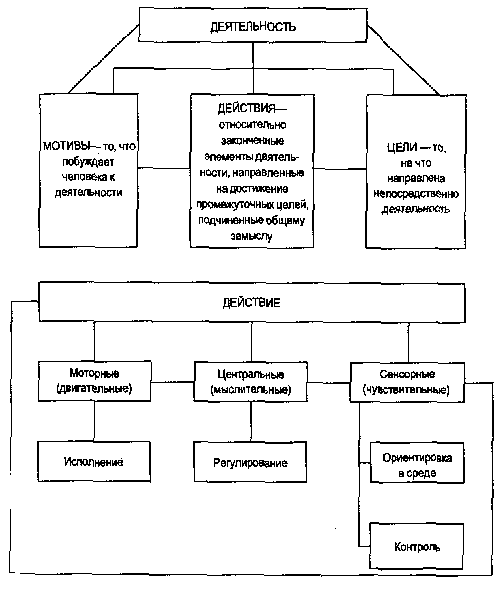

Рис. 3. Структура деятельности

Мотивы и цели могут не совпадать. То, почему человек действует определенным образом, часто не совпадает с тем, для чего он действует. Когда мы имеем дело с активностью, в которой отсутствует осознаваемая цель, то здесь нет и деятельности в человеческом смысле слова, а имеет место импульсивное поведение, которое управляется непосредственно потребностями и эмоциями.

Поступок – действие, выполняя которое, человек осознает его значение для других людей, т.е. его социальный смысл.

Действие имеет подобную деятельности структуру: цель – мотив, способ – результат. Различают действия: сенсорные (действия по восприятию объекта), моторные (двигательные действия), волевые, мыслительные, мнемические (действия памяти), внешние предметные (действия направлены на изменение состояния или свойств предметов внешнего мира) и умственные (действия, выполняемые во внутреннем плане сознания). Выделяют следующие компоненты действия.

Основные виды деятельности, обеспечивающие существование человека и формирование его как личности – это общение, игра, учение и труд.

Сенсомоторные процессы – это процессы, в которых осуществляют связь восприятия и движения. В них различают четыре психических акта: 1) сенсорный момент реакции – процесс восприятия; 2) центральный момент реакции – более или менее сложные процессы, связанные с переработкой воспринятого, иногда различием, узнаванием, оценкой и выбором; 3) моторный момент реакции – процессы, определяющие начало и ход движения; 4) сенсорные коррекции движения (обратная связь).

Идеомоторные процессы связывают представление о движении с выполнением движения. Проблема образа и его роли в регуляции моторных актов – центральная проблема психологии правильных движений человека.

Эмоционально-моторные процессы – это процессы, связывающие выполнение движений с эмоциями, чувствами, психическими состояниями, переживаемыми человеком.

Интериоризация – процесс перехода от внешнего, материального действия к внутреннему, идеальному действию.

Экстериоризация – процесс превращения внутреннего психического действия во внешнее действие.

10. Функции речи

Важнейшим достижением человека, позволившим ему использовать общечеловеческий опыт, как прошлый, так и настоящий, явилось речевое общение, которое развивалось на основе трудовой деятельности. Речь – это язык в действии. Язык – система знаков, включающая слова с их значениями и синтаксис – набор правил, по которым строятся предложения. Слово является разновидностью знака, поскольку последние присутствуют в различного рода формализованных языках.

Объективным свойством словесного знака, обусловливающим нашу теоретическую деятельность, является значение слова, которое представляет собой отношение знака (слова в данном случае) к обозначаемому в реальной действительности объекту независимо от того, как он представлен в индивидуальном сознании.

В отличие от значения слова личностный смысл – это отражение в индивидуальном сознании того места, которое занимает данный предмет (явление) в системе деятельности человека. Если значение объединяет социально значимые признаки слова, то личностный смысл – это субъективное переживание его содержания.

Выделяют следующие основные функции языка: 1) средство существования, передачи и усвоения общественно-исторического опыта; 2) средство общения (коммуникации); 3) орудие интеллектуальной деятельности (восприятия, памяти, мышления, воображения). Выполняя первую функцию, язык служит средством кодирования информации об изученных свойствах предметов и явлений. Посредством языка информация об окружающем мире и самом человеке, полученная предшествующими поколениями, становится достоянием последующих поколений.

Выполняя функцию средства общения, язык позволяет оказывать воздействие на собеседника – прямое (если мы прямо указываем на то, что надо сделать) или косвенное (если мы сообщаем ему сведения, важные для его деятельности, на которые он будет ориентироваться немедленно или в другое время в соответствующей ситуации).

Функция языка в качестве орудия интеллектуальной деятельности связана прежде всего с тем, что человек, выполняя любую деятельность, сознательно планирует свои действия. Язык является основным орудием планирования интеллектуальной деятельности, да и вообще решения мыслительных задач.

Речь имеет три функции: сигнификативную (обозначения), обобщения, коммуникации (передачи знаний, отношений, чувств).

Сигнификативная функция отличает речь человека от коммуникации животных. У человека со словом связано представление о предмете или явлении. Взаимопонимание в процессе общения основано, таким образом, на единстве обозначения предметов и явлений воспринимающим и говорящим.

Функция обобщения связана с тем, что слово обозначает не только отдельный, данный предмет, но целую группу сходных предметов и всегда является носителем их существенных признаков.

Третья функция речи – функция коммуникации, т. е. передачи информации. Если первые две функции речи могут быть рассмотрены как внутренняя психическая деятельность, то коммуникативная функция выступает как внешнее речевое поведение, направленное на контакты с другими людьми. В коммуникативной функции речи выделяют три стороны: информационную, выразительную и волеизлиятельную.

Информационная сторона проявляется в передаче знаний и тесно связана с функциями обозначения и обобщения.

Выразительная сторона речи помогает передать чувства и отношения говорящего к предмету сообщения.

Волеизлиятельная сторона направлена на то, чтобы подчинить слушателя замыслу говорящего.