- •Предисловие

- •Гармонический анализ и синтез сигналов

- •1. Цель работы

- •2. Домашняя работа

- •3. Работа в компьютерном классе

- •4. Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения

- •Диапазон и шаг изменения параметров исследуемых сигналов в компьютере

- •Варианты задания

- •Анализ и синтез сигналов в базисе функций уолша

- •1. Цель работы

- •2. Домашняя работа

- •3. Работа в компьютерном классе

- •4. Контрольные вопросы

- •Свод аналитических выражений, графиков и расчетных формул

- •Варианты задания

- •3. Работа в компьютерном классе

- •4. Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения

- •Варианты задания

- •Диапазон и шаг изменения параметров исследуемых сигналов и восстанавливающих фильтров (фнч и ппф)

- •Корреляционный анализ детерминированных сигналов

- •1. Цель работы

- •2. Домашняя работа

- •3. Работа в компьютерном классе

- •Комбинация видеосигналов

- •4. Контрольные вопросы

- •Взаимные корреляционные функции прямоугольного и пилообразного импульсов

- •Сигналы Баркера

- •Варианты задания

- •Диапазон и шаг изменения параметров сигналов

- •Спектральный анализ и синтез ам и аим колебаний

- •1. Цель работы

- •2. Домашняя работа

- •3. Работа в компьютерном классе

- •4. Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения

- •Варианты задания ам колебаний

- •Варианты задания аим колебаний

- •Диапазон изменения параметров ам колебаний (предельные значения сигналов в гармоническом генераторе)

- •Диапазон изменения параметров ам колебаний (предельные значения сигналов в импульсном генераторе)

- •Спектральный анализ и синтез сигналов с угловой модуляцией (манипуляциЕй)

- •1. Цель работы

- •2. Домашняя работа

- •3. Работа в компьютерном классе

- •4. Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения

- •Варианты задания

- •Фазовая манипуляция (фмп)

- •Однотональная частотная модуляция (чм)

- •Линейно-частотная модуляция (лчм)

- •Ф ункции Бесселя первого рода

- •Функции Бесселя Jn(m)

- •Исследование характеристик случайных сигналов

- •1.Цель работы

- •2.Домашнее задание

- •2.2. По заданному набору отсчетов (прил. П7.3) рассчитайте и постройте следующие графики: - плотность вероятностей p(X), - интегральную функцию распределения f(X),

- •3.Работа в компьютерном классе

- •4. Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание программы

- •Варианты заданий

- •Лабораторная работа № 8 прохождение модулированных колебаний через узкополосные цепи

- •Цель работы

- •Домашняя работа а. Подготовка к лабораторной работе

- •Работа в компьютерном классе

- •Контрольные вопросы а. Вопросы для коллоквиума

- •Б. Вопросы на защите отчета

- •Краткие теоретические сведения

- •Варианты задания

- •Передача тонального ам колебания и радиоимпульса через узкополосный фильтр

- •Передача сигналов с угловой модуляцией (манипуляцией) через узкополосную цепь

Краткие теоретические сведения

Известно, что практически любой периодический сигнал с периодом T=2 / 1 можно представить тригонометрическим рядом Фурье

![]() ,

(П1.1)

,

(П1.1)

где An, n – амплитуда и фаза n-й гармоники:

![]() ,

,

![]() ,

(П1.2)

,

(П1.2)

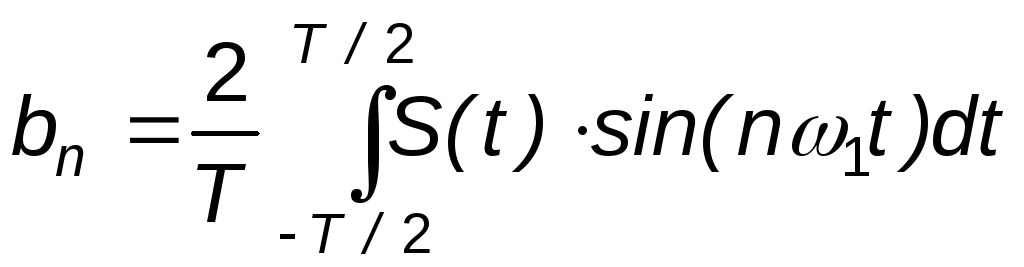

здесь аn , bn – коэффициенты ряда Фурье:

![]() ,

,  .

(П1.3)

.

(П1.3)

Постоянная составляющая сигнала, вычисленная в виде его среднего значения

![]() ,

,

является частным случаем алгоритма (П1.3) для n = 0 .

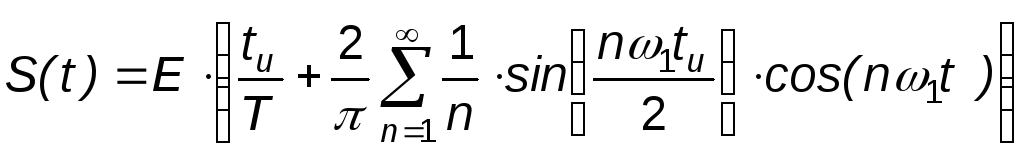

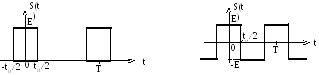

Так периодические униполярные импульсы прямоугольной формы (рис. П1.1) с амплитудой Е и длительностью импульса tи запишутся в виде

.

(П1.4)

.

(П1.4)

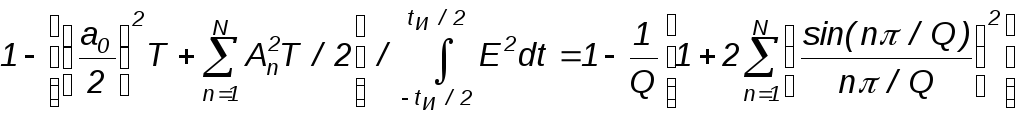

введя скважность Q=T/ tи и представив огибающую амплитуд Аn в форме sin(x)/ x, получим

![]() ,

,

![]() . (П1.5)

. (П1.5)

Рис. П1.1 Рис. П1.2

Для меандра (рис. П1.2, Q = 2, а0 /2 = 0) как биполярного сигнала с амплитудой им-пульсов Е (то есть здесь скачок напряжения в импульсе составит 2Е ) получим частное представление (П1.5) в виде

![]() ,

An

=

,

An

=

![]() = 2E

sinc(n

/ 2). (П1.6)

= 2E

sinc(n

/ 2). (П1.6)

С учетом периодичности значений синуса: 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, ..., в (П1.6), соответствующих n = 1, 2, 3, 4, 5, ..., получаем знакочередующийся ряд из нечетных гармоник

![]() . (П1.7)

. (П1.7)

при периодическом повторении одиночного импульса со спектром S(j) дискрет-

ный эквидистантный спектр периодизированного сигнала с периодом Т будет иметь следующие значения амплитуды и частоты n-й гармоники:

![]() .

(П1.8)

.

(П1.8)

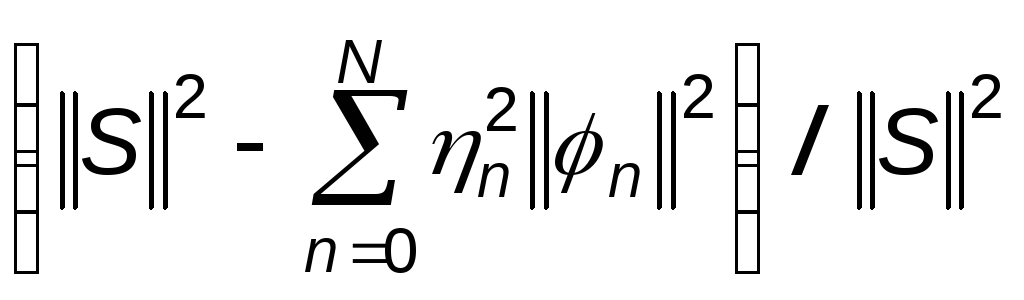

Известно, что относительная среднеквадратическая ошибка аппроксимации (назовем её погрешностью анализа а ) сигнала S(t) конечным рядом Фурье оценивается по формуле

а

= ,

(П1.9)

,

(П1.9)

где ||S||2 – квадрат нормы периодического сигнала S(t) с периодом Т:

![]() ,

(П1.10)

,

(П1.10)

|| n||2 – квадрат нормы базисной функции n (t), ортогональной на периоде сигнала Т:

![]() (П1.11)

(П1.11)

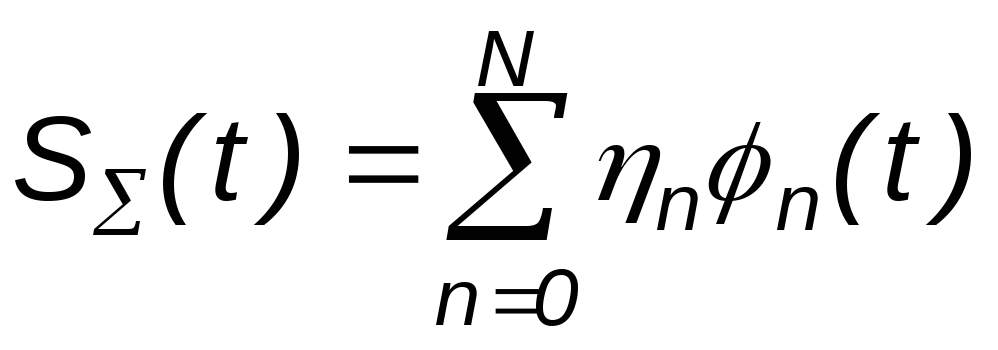

n - n-й коэффициент разложения сигнала S(t) в обобщенный ряд Фурье

![]() . (П1.12)

. (П1.12)

При

![]() получаем

получаем

![]() .

.

погрешность анализа (П1.9) для сигнала на рис. П1.1 запишется в виде

а

=

.

(П1.13)

.

(П1.13)

В частности, при Q = 2

a

=

![]() .

(П1.14)

.

(П1.14)

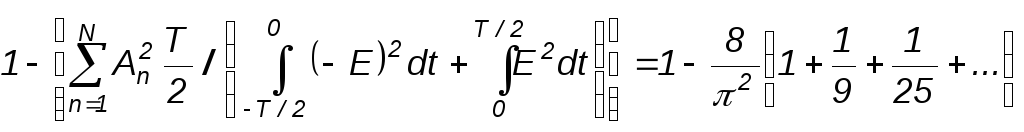

К подобному же (но численно отличающемуся) результату придем и при определении погрешности (П1.9) непосредственно для меандра на рис. П1.2, где а0 /2 = 0:

а

=

.

(П1.15)

.

(П1.15)

Результат (П1.15) отличается от (П1.14): погрешность в два раза увеличилась, причем из-за отсутствия в меандре постоянной составляющей a0 /2.

Аналогично получают формулы вычисления погрешностей и для других сигналов.

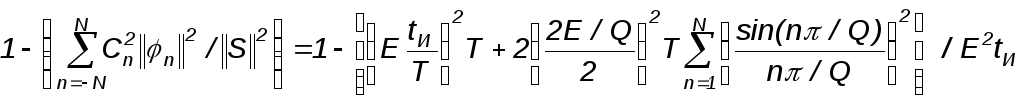

При использовании комплексно – экспоненциального базиса {exp(jn1t)} обобщенный ряд Фурье принимает вид

![]() ,

,

![]() (П1.16)

(П1.16)

В

этом случае в общее выражение для

погрешности (П1.9) следует подставлять

||

n||2

=Т,

n

=![]() = An

/2, и погрешность

(П1.13) для униполярного импульса (рис.

П1.1) запишется несколько иначе:

= An

/2, и погрешность

(П1.13) для униполярного импульса (рис.

П1.1) запишется несколько иначе:

a

= .

.

Однако окончательный результат

a

= (П1.17)

(П1.17)

полностью совпадает с погрешностью (П1.13). Это и следовало ожидать, так как для аппроксимации сигнала S(t) используется один и тот же гармонический ряд Фурье, имеющий различные формы представления.

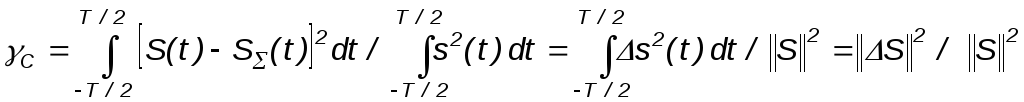

Кроме рассмотренного спектрального способа определения погрешности аппроксимации (а) сигнала S(t) существует ещё временной способ вычисления этой погрешности:

,

(П1.18)

,

(П1.18)

где

![]() разность между исходным S(t)

и восстановленным S(t)

сигналом.

разность между исходным S(t)

и восстановленным S(t)

сигналом.

Назовем С погрешностью синтеза (в отличие от а погрешности анализа). Но очевидно С = а, так как S(t) выражается через тот же ограниченный спектр в (П1.9) и является конечным рядом Фурье

.

(П1.19)

.

(П1.19)

Смысл

введения С

состоит в

том, что иногда удобнее вычислять

погрешность аппроксимации непосредственно

по осциллограммам или графикам (возможно

и по аналитическим выражениям) сигналов

S(t)

и S(t).

при

наличии осциллограмм прибегают к

графическому интегрированию функций,

то есть к вычислению площадей квадратов

этих функций или сразу

![]() .

по

физическому смыслу площади

.

по

физическому смыслу площади

![]() и

и

![]() соответствуют энергиям ошибки и сигнала.

по

существу, равенство С

= а

в виде

соответствуют энергиям ошибки и сигнала.

по

существу, равенство С

= а

в виде

![]() (П1.20)

(П1.20)

(чаще

без

![]() в знаменателях) отражает известное

равенство парсеваля

на языке ошибок аппроксимации, которое

в общем случае указывает на возможность

вычисле-ния энергии сигнала как по

собственно сигналу (временная функция),

так и по его спектру.

в знаменателях) отражает известное

равенство парсеваля

на языке ошибок аппроксимации, которое

в общем случае указывает на возможность

вычисле-ния энергии сигнала как по

собственно сигналу (временная функция),

так и по его спектру.

На практике энергию спектрального "хвоста" в (П1.20) вычисляют не непос-редственно, а по (П1.9):

![]() .

(П1.21)

.

(П1.21)

В заключение заметим, что формула (П1.21) и другие выражения связанные с определением погрешностей С и а, справедливы благодаря свойствам ортогональности базисных функций n(t).

Приложение П1.2