- •1 Рабочая учебная программа

- •1.1 Сведения о преподавателе и контактная информация

- •1.2 Трудоемкость дисциплины

- •1.3 Характеристика дисциплины

- •1.4 Цель дисциплины

- •1.5 Задачи дисциплины

- •1.6 Пререквизиты

- •1.7 Постреквизиты

- •1.8 Тематический план дисциплины

- •1.8.1 Содержание дисциплины по видам занятий и их трудоемкость

- •1.8.2 Перечень лабораторных занятий

- •1.9 Список основной литературы

- •1.10 Список дополнительной литературы

- •1.11 Критерии оценки знаний студентов

- •1.12 Политика и процедуры

- •1.13 Учебно-методическая обеспеченность дисциплины

- •2 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

- •3 Конспект лекций

- •Тема 1 Введение. Инженерная геодезия, ее задачи и место при организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта – 1 час

- •Тема 2. Основы геодезии. Сведения о Земле. Системы координат и ориентирование– 1 час

- •Тема 3. Ориентирование линии. Азимуты, дирекционный угол и румб – 1 час

- •Тема 4. Топографические планы и карты. Масштабы. Горизонтали и их свойства. Решение задач по картам и планам– 1 час

- •Тема 5. Измерение углов, расстояний. Теодолит, устройство, поверки– 1 час

- •Тема 6. Способы измерения углов. Способы измерения расстояний – 1 час

- •Тема 7. Нивелирование. Нивелир и его устройство. Сущность и методы геометрического нивелирования – 1 час

- •Тема 8. Продольное инженерно-техническое нивелирование. Построение профиля. Тригонометрическое нивелирование – 1 час

- •Тема 9. Геодезические сети и планово-высотное съемочное обоснование. Назначение сетей и методы их построения. Теодолитные ходы – 1 час

- •Геометрическое нивелирование

- •Тема 10. Съемка местности. Теодолитные и тахеометрические съемки. Теодолитная съемка. Привязка теодолитных ходов к опорным пунктам. Съемка местности – 1 час

- •Тема 11. Тахеометрическая съемка, ее сущность и применяемые приборы. Современные типы электронных тахеометров – 1 час

- •Тема 12. Фототопографические съемки. Аэрофототопографическая съемка. Наземная стереотопографическая съемка – 1 час

- •Тема 13. Основы авиационной картографии. Основные географические понятия – 1 час

- •Тема 15. Исполнительные съемки с применением геодезических и фотограмметрических методов при организации перевозок, движения и эксплуатации транспорта. Понятие о лазерных нивелирах – 2 часа.

- •5 Методические указания для выполнения практических работ

- •1Семестр

- •Тахеометр tps 100

- •6 Тематический план самостоятельной работы студента с преподавателем

- •7 Материалы для контроля знаний студентов в период рубежного контроля и итоговой аттестации

- •7.1 Тематика письменных работ по дисциплине

- •2 Семестр

- •7.2 Вопросы (тестовые задания) для самоконтроля:

- •Для специальности 050901 «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»

Тема 4. Топографические планы и карты. Масштабы. Горизонтали и их свойства. Решение задач по картам и планам– 1 час

План лекции

1. Понятие о плане и карте, масштабы и их точность.

2. Рельеф земной поверхности и его изображение на планах и картах.

3. Задачи, решаемые по топографическим планам или картам.

Чертеж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображение горизонтального проложения участка местности, называется планом.

Уменьшенное изображение на плоскости значительного участка земной поверхности, полученное с учетом кривизны Земли, называется картой.

Карты по масштабам подразделяются на крупномасштабные— 1: 10000, 1: 25000, 1: 50000, 1: 100000, среднемасштабные — 1:200 000, 1:300 000 и 1: 500 000 и мелкомасштабные — 1:1000000 и мельче. Крупномасштабные топографические карты могут быть использованы для предварительных изысканий строительства, для выбора территорий, намечаемых под строительство промышленных сооружений, жилых поселков, городов.

Степень уменьшения линий местности при перенесении их на бумагу называют масштабом, т. е. масштабом плана или карты называется отношение длины линии на плане (карте) к длине горизонтального проложения соответствующей линии на местности. Это отношение выражается в виде дроби с числителем единица и знаменателем, показывающим, во сколько раз горизонтальные проложения линий местности уменьшены при перенесении их на план. Например, 1:1000, 1:2000, 1:5000 и т. д. В такой записи масштаб называют численным масштабом. Чем меньше знаменатель численного масштаба, тем крупнее масштаб плана или карты и наоборот. Пользоваться численным масштабом при работе с планом или картой неудобно, так как в этом случае пришлось бы постоянно производить определенные вычисления. Поэтому обычно пользуются линейным или поперечным масштабом.

Чтобы повысить точность работы с планом или картой применяют поперечный масштаб. Поперечный масштаб строят следующим образом. На прямой линии откладывают несколько раз основание масштаба, равное, как правило, 2 см. Из конца каждого полученного отрезка восставляют перпендикуляры, которые делят на десять равных частей и через точки деления проводят параллельные линии. Верхний и нижний крайние левые отрезки также делят на десять частей по 2 мм и точки деления соединяют косыми линиями- трассверсалями.

Рисунок 12 – Графические масштабы:

а) линейный; б) поперечный

За критерий точности, с которой можно определять длины линий, пользуясь поперечным масштабом, берется величина, равная 0,1 мм, соответствующая наименьшему расстоянию, которое может различить невооруженный глаз.

Расстояние на местности, соответствующее в данном масштабе 0,1 мм на плане (карте), называется точностью масштаба. Топографические планы создаются в крупных масштабах 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 и 1: 5000. Предназначаются они для составления генеральных планов, технических проектов и рабочих чертежей при обеспечении строительства различных инженерных сооружений.

Совокупность неровностей физической поверхности Земли называется рельефом земной поверхности. При большом разнообразии форм рельефа можно выделить следующие его основные формы.

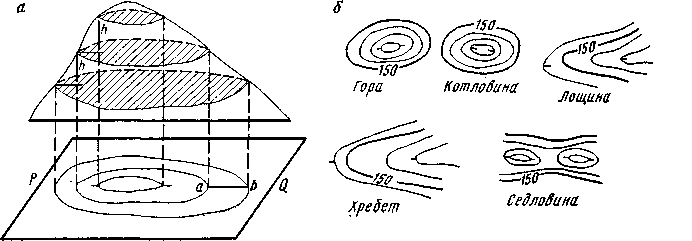

Для изображения рельефа местности на планах и картах применяется метод горизонталей. Сущность этого способа заключается в следующем. Поверхность участка Земли через равные промежутки h по высоте мысленно рассекают горизонтальными плоскостями. След от пересечения этих плоскостей с поверхностью Земли образуют кривые линии, которые называются горизонталями. Горизонталь — это плавная кривая линия, соединяющая точки земной поверхности с одинаковыми высотами.

Сущность этого способа заключается в следующем. Поверхность участка Земли через равные промежутки h мысленно рассекают горизонтальными плоскостями. Пересечения этих плоскостей с поверхностью Земли образуют кривые линии, которые называются горизонталями. Горизонталь— это плавнвя кривая линия, соединяющая точки земной поверхности с одинаковыми высотами. Полученные горизонтали проектируют на горизонтальную плоскость PQ, а затем наносят на план или карту в соответствующем масштабе. Расстояние между соседними горизонталями в плане ab = d называется заложением. Чем больше заложение, тем меньше крутизна ската и наоборот. Для того, чтобы на плане отличить гору от котловины, к некоторым горизонталям по направлению ската ставятся черточки, называемые бергштрихами. Кроме того, надписи на горизонталях, указывающие их отметки, делаются так, чтобы верх цифры всегда был направлен в сторону повышения (рисунок 13).

Рисунок 13 – Изображение рельефа местности на планах и картах при помощи горизонталей

Расстояние между секущими плоскостями h называется высотой сечения. Для обозначения на планах и картах различных предметов и контуров местности применяются условные знаки.

Свойства горизонталей.

Из понятия о горизонталях вытекают следующие их свойства.

1.Все точки, расположенные на одной и той же горизонтали, имеют на местности одинаковую высотную отметку.

2. Горизонтали должны быть непрерывными линиями. Они могут прерываться лишь у оврагов.

3.Горизонтали не могут пересекаться и разветвляться.

Исключение составляет изображение горизонталями нависшего утеса.

4. Расстояние между горизонталями (заложение) характеризует крутизну ската, т.е. угол наклона ската к горизонту или уклон, чем меньше это расстояние, тем круче скат и наоборот. Заложение, нормальное к горизонталям, называется заложением ската.

5.

Отношение высоты сечения рельефа h

к заложению d

называется

уклоном линии i

= tg

=![]()

![]() .

Уклон линии выражают в тысячных единицах,

в процентах или в промиллях. Например:

h

= 1 м, d

= 200 м, тогда i

= 0,005 = 0,5 % = 5 %0.

.

Уклон линии выражают в тысячных единицах,

в процентах или в промиллях. Например:

h

= 1 м, d

= 200 м, тогда i

= 0,005 = 0,5 % = 5 %0.

6. Линии водоразделов и водосливов пересекаются горизонталями под прямыми углами. Горизонтали, изображающие наклонную плоскость, имеют вид параллельных прямых линий.

Горизонтали имеют числовые отметки, кратные выбранной высоте сечения рельефа h. При изображении рельефа местности на плане или карте все горизонтали, бергштрихи, высотные отметки и т.п., имеющие отношение к рельефу, вычерчиваются сиенно-жженой (коричневой) тушью

При изображении небольшого участка земной поверхности радиусом до 10 км его проектируют на горизонтальную плоскость. Полученное горизонтальное проложение участка в уменьшенном виде наносят на бумагу. Ошибки за счет кривизны Земли, в этом случае, находятся в пределах точности линейных измерений.

Задачи, решаемые по топографическому плану или карте

Географические координаты любой точки могут быть определены по топографической карте. На каждом листе такой карты подписаны широты и долготы углов рамок листа. Кроме того, рамки как по широте, так и по долготе разбиты на минутные деления, которые, в свою очередь, разделены на десятки секунд, обозначенные точками.

Для определения прямоугольных координат точки по плану или карте пользуются координатной (километровой) сеткой. Координаты вершин квадратов координатной сетки даны в зональной системе координат. Расстояния от линий координатной сетки до точки по оси абсцисс и оси ординат измеряются с помощью измерителя и масштабной линейки в масштабе данного листа плана или карты.

Длины отрезков прямых линий между заданными точками на плане или карте измеряются с помощью циркуля и линейного или поперечного масштаба.

Дирекционный угол α любой линии на плане или карте может быть определен непосредственным измерением угла между северным направлением вертикальной линии километровой сетки и данной линией с помощью транспортира.

Истинный азимут линии измеряется от северного направления истинного меридиана, проведенного через начало этой линии до ее направления (угол А,. Кроме того, истинный азимут может быть вычислен по формуле А = α±γ.

Значения углов сближения меридианов γ и склонения магнитной стрелки δ приводятся под южной рамкой карты .

Отметка любой точки может быть определена относительно горизонталей. Если точка расположена непосредственно на горизонтали, то ее отметка будет равна отметке этой горизонтали. При положении точки между горизонталями через точку проводят прямую, нормальную к горизонталям, и измеряют расстояние от младшей горизонтали до точки ас = l и заложение ab= d .

Тогда отметка точки будет равна

Hc=Ha

+ (l/d)h![]()

где На — отметка младшей горизонтали; h — высота сечения горизонталей.

Для определения крутизны ската можно воспользоваться специальным графиком, называемым графиком заложений.

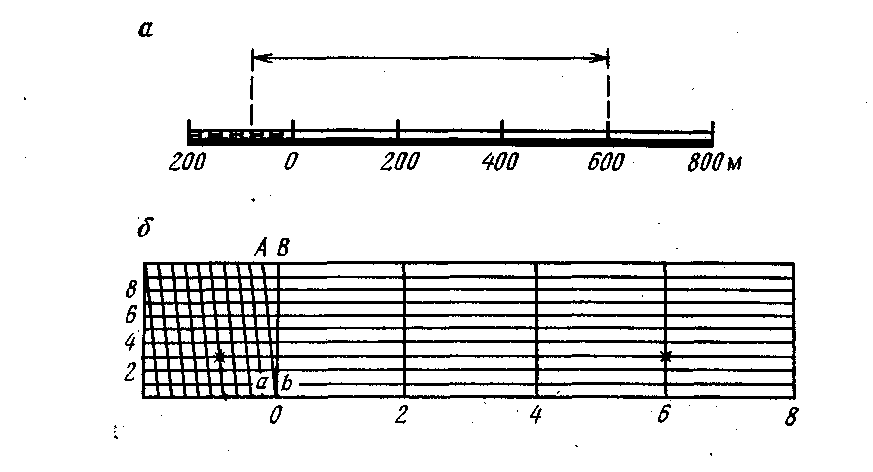

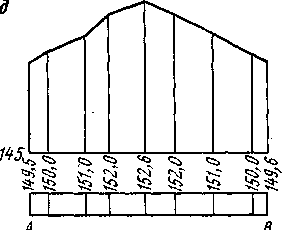

Построение профиля по заданному на карте направлению. При проектировании сооружений линейного типа, т. е. сооружений, вытянутых в одном направлении, требуется знать характер рельефа по направлению оси сооружения. В этом случае строится профиль. Профилем называется изображение на плоскости в уменьшенном виде вертикального разреза местности. Пусть требуется построить профиль по заданному на карте направлению АВ. Профиль строится обычно на миллиметровой бумаге.

Рисунок 14 – Профиль по линии А-Б

Проектирование по топографической карте линии с заданным уклоном. При проектировании трасс линейных сооружений (дорог, каналов, различного рода подземных коммуникаций и т. д.) на стадии предварительных изысканий возникает проблема выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану или карте. При этом обычно задается уклон и, с которым должна быть запроектирована трасса. Для выполнения этой задачи, по заданному уклону вычисляется заложение d по формуле d = h/u или d = hсtgv, если трасса задана углом наклона v.

Рекомендуемая литература:

1. [1] стр.13- 16, 21-23

2. [1] стр. 26 – 36

3. [2] стр. 33 – 61

Раздаточный материал: [5, 6]

Контрольные задания для СРС (темы 4) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

1. Предельная и графическая точность масштаба.

2. Основные формы рельефа местности и его изображение на планах и картах.

3. Изучить метод графического интерполирования горизонталей с помощью линейной палетки.

4. Решить задачи по топографической карте