- •1.1 Датчик температуры

- •1.1.2 Термоэлектрические преобразователи

- •1.1.3 Термопреобразователи сопротивлений

- •1.1.4 Пирометры

- •1.1.5 Термометры расширения

- •Жидкостные стеклянные термометры

- •Термометры основанные на расширении твердых тел

- •Манометрические термометры

- •Манометрические газовые термометры

- •Манометрические жидкостные термометры

- •Манометрические конденсационные термометры

- •1.2 Расчет основных характеристик измерительного устройства

- •1.2.1 Принцип действия и устройство термометра

- •1.2.2 Расчет статической характеристики

- •1.2.3 Технические данные манометрического термометра тпр-189

1.1 Датчик температуры

Температура является важнейшим параметром во многих процессах и подлежащим измерению в системах автоматического регулирования, включая пищевую промышленность. При варке пива требуется непрерывная подача большого количества горячей вода, при этом температура воды должна быть постоянной, т.к. именно при этих условия получаются наилучшие результаты и сводиться к минимуму расход воды. В системе имеется большая емкость с водой, её нагрев ведется с помощью пара. Любая задача регулирования температуры является по существу задачей управления теплообменом. В силу особенностей процесса теплопередачи для тепловых объектов характерно большее емкостное сопротивление, чем для объектов, в которых регулируют расход, давление или уровень жидкости. Скорость реакции на внешнее возмущение, у объектов, низка. Запаздывание, вносимое измерительным прибором, часто имеет большую величину, особенно в объектах, связанных с нагреванием жидкости. Поэтому необходимо выбрать такой измерительный прибор, который обеспечил малое запаздывание и требуемую точность результатов, а также позиционное регулирование уровня температуры.

Проанализируем виды измерительных приборов. За основной классификационный признак при анализе датчиков температуры выбирается принцип действия устройств измерения.

1.1.2 Термоэлектрические преобразователи

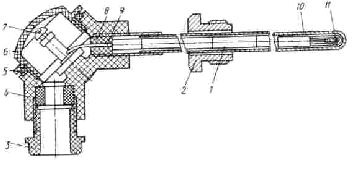

Термоэлектрические преобразователи применяют для измерения температуры от -200 до +250 °С. Рабочим органом термопреобразователя (рисунок 1) является чувствительный элемент, состоящий из двух разнородных термоэлектродов 9, сваренных между собой на конце 11, который составляет горячий спай. Термоэлектроды изолированы по всей длине с помощью изоляторов 1 и помещены в защитную арматуру 10, Свободные концы элемента подключены к контактам термопреобразователя 7, расположенным в головке 4, которая закрывается крышкой 6, имеющей прокладку 5. Положительный термоэлектрод подключают к контакту со знаком "+". Герметизация вводов термоэлектродов 9 осуществляется с помощью эпоксидного компаунда 8. Рабочий конец термопреобразователя изолируют от защитной арматуры керамическим наконечником, который в некоторых конструкциях для уменьшения тепловой инерционности, может отсутствовать. Термопреобразователи могут иметь штуцер 2 для крепления по месту и штуцер 3 для ввода соединительных проводов измерительных приборов.

Рисунок 1 - Термоэлектрический преобразователь.

Принцип действия термопреобразователя основан на преобразовании тепловой энергии в термоЭДС элемента при наличии разности температур между его свободными концами и горячим спаем.

Возникновение термоЭДС в термопреобразователе объясняется тем, что при его нагревании возникает поток электронов от горячего спая к холодному. На холодном спае создается отрицательный потенциал, а на горячем — положительный. Разность этих потенциалов будет определять величину термоЭДС термопреобразователя.

Если температуру холодного спая поддерживать постоянной, то термоЭДС будет зависеть только от степени нагрева рабочего конца термопреобразователя, что позволяет отградуировать измерительный прибор в соответствующих единицах температуры. В случае отклонения температуры свободных концов от градировочного значения, равного 0 °С, к показаниям вторичного прибора вводится соответствующая поправка. Температуру свободных концов учитывают для того, чтобы знать величину поправки. Величина вводимой поправки будет небольшой, и определенной, если температура свободных концов будет невысокой и постоянной.

Величина термоЭДС в термопреобразователе зависит не только от разности температур горячего и холодных спаев, но и от материала термоэлектродов. Поэтому стремятся применять в качестве термоэлектродов те металлы и сплавы, у которых возникают сравнительно большие ЭДС.

Для вывода свободных концов термопреобразователя в зону с постоянной температурой служат удлинительные термоэлектродные провода. Таким образом, чтобы определить измеряемую температуру среды с помощью термоэлектрического преобразователя, необходимо выполнить следующие операции: измерить термоЭДС в цепи преобразователя; определить температуру свободных концов; в измеряемую величину термоЭДС ввести поправку на температуру свободных концов; по известной зависимости термоЭДС от температуры определить измеряемую температуру среды. В зависимости от материала термоэлектродов термопреобразователи различают: с металлическими термопарами из благородных и неблагородных металлов и сплавов; с термопарами из тугоплавких металлов и сплавов.

Термопары из благородных металлов, обладая устойчивостью к высоким температурам и агрессивным средам, а также постоянной термоЭДС, широко используют для замера высоких температур в промышленных и лабораторных условиях. Термопары из неблагородных металлов и сплавов применяют для измерения температур до 1000 °С. Достоинством этих термопар является сравнительно небольшая стоимость и способность их развивать большие термоЭДС.

Градуировка термопары - определение термоЭДС термопары от температуры рабочего конца при постоянном значении температуры свободных концов (обычно равной 0 °С).

Термоэлектроды из благородных металлов изготовляют из проволоки диаметром 0,3—0,5 мм, а из неблагородных — диаметром 1,2 — 3,2 мм. Диаметр термоэлектродов выбирают, исходя из назначения термопары, диапазона измерения температуры и необходимой прочности./8/

К достоинствам данных преобразователей можно отнести следующие особенности: они просты, надежны в работе и состоят, по существу, из двух термоэлектродов. Их конструктивные формы и размеры позволяют обеспечивать малый показатель тепловой инерции. Выбирая соответствующие материалы термоэлектродов, можно проводить измерения температур в широком диапазоне (2…3000 К). При этом достигается высокая точность преобразования (инструментальная погрешность до 0,01 К) и высокая чувствительность (до 100 мкВ • К-1). Если материалы термоэлектродов однородны, изотропны и не претерпевают физических или химических изменений, то зависимость термоЭДС ПТ от температуры хорошо воспроизводима. В связи с этим преобразователи, термопары которых изготовлены из одной и той же партии термоэлектродов, могут быть полностью взаимозаменяемы./11/