- •Электрическая цепь и ее основные законы

- •Электромагнетизм и электромагнитная индукция

- •Электрические машины постоянного тока

- •Химические источники тока

- •Переменный ток

- •Трансформаторы и Реакторы

- •Электрические машины переменного тока

- •Физические основы работы электрических аппаратов

- •§1. Основные сведения о строении вещества и физической природе электричества

- •§ 2. Напряженность электрического поля, электрическое поле, электрический потенциал и напряжение

- •§ 3. Электрический ток и электропроводность вещества

- •§ 4. Электрическое сопротивление и проводимость

- •§ 5. Электродвижущая сила и напряжение источника электрической энергии

- •§ 6. Электрическая цепь и ее элементы

- •§ 7. Закон Ома

- •§ 8. Использование резисторов для регулирования тока в электрической цепи

- •Режимы работы электрической цепи

- •§ 10. Законы Кирхгофа

- •§ 11. Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов (приемников электрической энергии)

- •§ 12. Мостовая схема соединения резисторов и ее применение

- •§ 13. Работа и мощность электрического тока

- •§ 14. Тепловое действие тока

- •§ 15. Передача электрической энергии по проводам

- •Электромагнетизм и электромагнитная индукция §16. Магнитное поле и его характеристики и свойства

- •§17. Магнитное поле проводника с током и способы его усиления

- •§18. Магнитные свойства различных веществ

- •§19. Магнитная цепь

- •§20. Электромагнитные силы, создаваемые магнитным полем

- •§21. Электромагнитная индукция

- •§22. Вихревые токи

- •§23. Самоиндукция

- •§24. Взаимоиндукция

- •Электрические машины постоянного тока §25. Процесс преобразования энергии в электрических машинах. Режимы их работы

- •§26. Принцип действия

- •§27. Основные части электрических машин и их назначение

- •§28. Обмотки якоря

- •§29. Реакция якоря

- •§30. Коммутация

- •§31. Основы работы генераторов

- •§32. Схемы генераторов и их характеристики

- •§33. Основы работы электродвигателей

- •§34. Схемы электродвигателей и их характеристики

- •§35. Пуск в ход электродвигателей постоянного тока

- •§36. Регулирование частоты вращения якоря электродвигателя

- •§37. Электрическое торможение

- •§38. Мощность и коэффициент полезного действия электрических машин

- •§39. Особенности работы машин постоянного тока при пульсирующем напряжении

- •Химические источники тока §40. Электрический ток в жидких проводниках

- •§41. Понятие о гальванических элементах

- •§42. Кислотные аккумуляторы

- •§43. Щелочные аккумуляторы, принцип действия и устройство

- •§44. Электрические характеристики аккумуляторов

- •§45. Способы соединения аккумуляторов в батареи

- •§46. Получение переменного тока

- •§47. Основные параметры переменного тока

- •§48. Векторные диаграммы

- •§49. Виды сопротивлений в электрической цепи переменного тока

- •§50. Активное сопротивление в цепи переменного тока

- •§51. Индуктивность в цепи переменного тока

- •§52. Конденсаторы, их назначение и устройство

- •§53. Емкость в цепи переменного тока

- •§54. Последовательное соединение активного сопротивления, индуктивности и емкости

- •§55. Параллельное соединение сопротивлений в цепи переменного тока

- •§56. Резонанс напряжений и резонанс токов

- •§57. Мощность переменного тока и коэффициент мощности

- •§58. Передача электрической энергии по проводам при переменном токе

- •§59. Трехфазный переменный ток

- •§60. Схема соединения «звездой»

- •§61. Схема соединения «треугольником»

- •§62. Мощность трехфазной системы

- •§63. Назначение и принцип действия трансформатора

- •§65. Режимы работы трансформатора и его характеристики

- •§66. Мощность, к. П. Д. И коэффициент мощности трансформатора

- •§67. Автотрансформатор и трехфазный трансформатор

- •§68. Трансформаторы для вентильных преобразователей

- •§69. Регулирование напряжения трансформаторов

- •§70. Реакторы

- •§71. Подключение трансформаторов и реакторов к источнику переменного тока

- •§72. Магнитные усилители

- •§73. Стабилизаторы напряжения

- •§74. Вращающееся магнитное поле

- •§75. Принцип действия асинхронного двигателя

- •§76. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

- •§77. Асинхронный двигатель с фазным ротором

- •§78. Режимы работы асинхронных двигателей

- •§79. Характеристики асинхронных двигателей

- •§80. Пуск в ход асинхронных двигателей

- •§81. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей

- •§82. Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели

- •§83. Асинхронный расщепитель фаз

- •§84. Асинхронный тахогенератор

- •§85. Сельсины

- •§86. Назначение и принцип действия синхронной машины

- •§87. Устройство синхронной машины

- •§88. Режимы работы синхронного генератора и его характеристики

- •§89. Синхронный двигатель, принцип действия и устройство синхронного двигателя

- •§90. Назначение и классификация электрических аппаратов

- •§91. Контакты электрических аппаратов

- •§92. Электрическая дуга и методы ее гашения

- •§93. Приводы электрических аппаратов

- •§94. Основы работы плавких предохранителей

- •§ 95. Назначение и типы электроизмерительных приборов

- •§ 96. Магнитоэлектрические приборы

- •§ 97. Электромагнитные приборы

- •§ 98. Электродинамические и ферродинамические приборы

- •§ 99. Индукционные приборы

- •§100. Логометры и электронные приборы

- •§101. Измерение тока и напряжения

- •§102. Измерение мощности и электрической энергии

- •§103. Измерение электрического сопротивления

- •§104. Измерение частоты переменного тока

- •§105. Измерение электрическими методами неэлектрических величин

§91. Контакты электрических аппаратов

Типы контактных соединений. Электрическим контактом называют место перехода тока из одной токоведущей части аппарата или иного токопровода в другую часть. В аппаратах контактом также называют конструктивный элемент, с помощью которого в процессе работы аппарата осуществляется периодическое замыкание и размыкание электрической цепи.

Контактная система электрического аппарата состоит в большинстве случаев из пары или нескольких пар подвижных и неподвижных элементов, при замыкании которых образуется электрическая цепь.

Различают две группы контактных соединений: неподвижные и подвижные. Неподвижные контактные соединения служат для жесткого присоединения внутренних токоведущих частей и внешнего присоединения соединительных проводов к аппарату. Во время работы аппарата такие соединения не разъединяются. Подвижные контактные соединения имеют один или несколько подвижных контактов, которые в процессе работы, соприкасаясь с неподвижными контактами, создают электрическую цепь. В зависимости от характера соприкосновения элементов контактного соединения контакты подразделяют на поверхностные (плоскостные), линейные и точечные. В поверхностных контактах электрический контакт осуществляется по плоскости ABCD (рис. 295, а), в линейных — по линии АВ (рис. 295,б), в точечных — в точке А (рис. 295, в).

Условия работы контактов. Полное сопротивление контактного соединения включает в себя сопротивления собственного материала контактных элементов и переходного сопротивления в месте их соприкосновения. Переходное сопротивление зависит от материала контактов, силы прижатия их друг к другу, площади контактной поверхности, ее состояния и температуры. При соприкосновении двух контактных поверхностей 1 и 2 (рис. 296) электрическое соединение происходит не по всей поверхности, а по точкам соприкосновения, которые образуются из-за неточностей обработки поверхностей и их износа в результате воздействия электрической дуги. При нажатии контактов происходит частичное смятие материала контакта в точках соприкосновения. Чем больше контактное нажатие F и мягче материал контакта, тем больше площадь реального соединения и меньше переходное сопротивление Rп (рис. 297, а). Каждый контактный материал характеризуется некоторым пре-

![]() Рис.

295. Формы контактных поверхностей

Рис.

295. Формы контактных поверхностей

Рис.

296. Соприкасающиеся контактные поверхности

Рис.

296. Соприкасающиеся контактные поверхности

Рис.

297. Зависимости переходного сопротивления

от нажатия (а) и от температуры (б)

Рис.

297. Зависимости переходного сопротивления

от нажатия (а) и от температуры (б)

дельным значением нажатия, свыше которого переходное сопротивление практически не снижается. Очень резкую зависимость переходного сопротивления от нажатия имеют угольные контакты. Это свойство угольного контакта широко используют в угольных регуляторах напряжения, осуществляющих регулирование тока возбуждения электрических машин.

Чрезмерное нагревание контактов приводит к их окислению, а окисные пленки большинства металлов не проводят электрический ток и резко повышают переходное сопротивление (рис. 297, б). На участке а — Ь переходное сопротивление растет вследствие все более интенсивного возникновения окисной пленки. На участке b — с сопротивление падает вследствие нарушения прочности материала и его размягчения, что приводит к увеличению площади соприкосновения. На участке c — d сопротивление вновь начинает расти вследствие резкого увеличения удельного сопротивления материала. Этот рост будет продолжаться до полного расплавления материала.

Особенно значительные повышения температуры контактов могут иметь место при прохождении через них тока короткого замыкания. Предельно допустимая температура при токах короткого замыкания для контактов из меди составляет 200—300 °С, а для алюминиевых — 150—200 °С. В случаях превышения предельной допустимой температуры механическая прочность материала контактов резко уменьшается. Нагревание контактов проходящим током может привести к расплавлению и привариванию контактов друг к другу.

Cвойства аппаратов выдерживать определенные значения аварийных токов без повреждения характеризуются его электродинамической стойкостью. Она определяется наибольшим значением тока, который может выдержать аппарат во включенном состоянии, не повреждаясь и не отключаясь самопроизвольно.

Размеры контактной поверхности мало влияют на контактное сопротивление, поскольку с увеличением поверхности и соответственно числа точек соприкосновения снижаются нажатие на единицу площади и смятие. Однако от поверхности контакта зависят условия его нагрева и при том же сопротивлении большие по размеру контакты допускают большую нагрузку током.

Материал контакта должен обладать высокой механической прочностью, хорошей электропроводностью, теплостойкостью и антикоррозионной стойкостью. Широкое распространение получили контакты из меди и ее сплавов (латунь, бронза) для изготовления как подвижных, так и неподвижных контактных соединений. При длительной непрерывной работе во избежание окисления медные контакты покрывают слоем олова или выполняют с серебряными накладками.

Алюминий и сталь применяют, главным образом, для неподвижных контактных соединений. Для защиты от коррозии алюминиевые контакты иногда оцинковывают, а стальные покрывают слоем кадмия. Большой теплостойкостью и твердостью обладают вольфрамовые контакты.

Никель, платину и серебро используют для контактов маломощных аппаратов, где требуется точность и надежность срабатывания.

Серебряные контакты имеют проводящую окисную пленку с такой же электропроводностью, как и сам металл, а платиновые практически не покрываются окисной пленкой.

Широкое применение в электрических аппаратах получили металлокерамические контакты, выполненные путем прессования смеси порошков различных металлов.

На контакты электрических аппаратов в моменты их включения и отключения действуют возникающие электродинамические и механические силы, которые влияют на переходное сопротивление и приводят к механическому износу контактов. В первый момент включения аппарата, когда на контакты еще полностью не действует нажатие, соприкосновение происходит по отдельным точкам, через которые устремляется весь ток (рис. 298, а). При этом линии тока в месте контактного перехода искривляются, располагаются параллельно и имеют в нижнем и верхнем контактных элементах противоположное направление (рис. 298,б). Магнитные поля этих токов, взаимодействуя друг с другом, создают электродинамические усилия взаимного отталкивания F, которые стремятся разомкнуть контакты и вызывают их вибрацию.

Кроме электродинамических усилий, отталкиванию контактов способствуют механические силы, возникающие в момент упругого удара одного контакта о другой. Упругий удар при соприкосновении контактов вызывает ряд повторных отскоков и совместных перемещений обоих контактных элементов под действием нажатия и инерции. Такие вибрации приводят к расплющиванию и механическому разрушению контактов.

В момент размыкания контактов переходное сопротивление резко увеличивается, возрастает температура и возникает электрическая дуга, что приводит к электрическому износу контактов (их выгоранию и эрозии).

Механический и электрический износ контактов в основном определяет срок службы аппарата (выражаемый числом его срабатываний) и максимально допустимую частоту его включений.

Рис.

298. Распределение тока по площади сечения

контактов в момент включения

Рис.

298. Распределение тока по площади сечения

контактов в момент включения

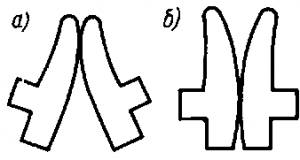

Рис.

299. Перекатывающиеся контакты Т-образной

формы в начале (а) и в конце (б) включения

Рис.

299. Перекатывающиеся контакты Т-образной

формы в начале (а) и в конце (б) включения

Способы уменьшения износа контактов. В аппаратах, рассчитанных на большое число включений и отключений (выключатели, контакторы, контроллеры), применяют конструкции контактов с перекатывающимися поверхностями. Такие контакты замыкаются и размыкаются, соприкасаясь одним участком поверхности, где происходит горение электрической дуги и наблюдается повышенный механический износ, а затем в процессе работы передвигаются друг относительно друга, и в дальнейшем электрический контакт поддерживается между чистыми поверхностями (рис. 299). Эти контакты бывают Г- или Т-образной формы и изготовляются из профильной твердой меди.

Перекатывающиеся контакты износостойки, поскольку при их работе трение скольжения невелико. При перекатывании контактных элементов происходит их самозачистка от окисных пленок.

Другим методом защиты контактной поверхности от обгорания является использование дополнительных дугогасительных контактов 1, которые включены параллельно главным контактам 2 (рис. 300). Главные контакты рассчитывают на длительное протекание рабочего тока, а дугогасительные — на меньший ток, но их контактные поверхности выполняют из тугоплавкого материала. При включении сначала замыкаются дугогасительные контакты, и электрическая дуга, возникающая при отскоках этих контактов, может вызывать некоторый их подгар. Затем включаются главные контакты, шунтируя дугогасительные.

При отключении сначала размыкаются главные контакты, но цепь остается замкнутой через дугогасительные контакты, и только после полного отключения главных контактов начинают размыкаться дугогасительные, разрывая электрическую цепь. Таким образом, при включении и при отключении аппарата электрическая цепь создается и разрывается дугогасительными контактами, на которых возникает электрическая дуга и образуются подгар и окис-ные пленки. Во всех случаях электрической дуги между главными контактами не возникает, и они соприкасаются чистыми поверхностями.

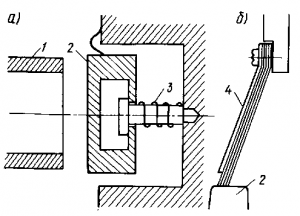

В электрических аппаратах высокого напряжения широкое применение получили торцовые контакты, образуемые при соприкосновении плоских контактных элементов. Подвижный контакт представляет собой полую трубу 1 (рис. 301,а) с плоским торцом. Неподвижный контакт 2 выполнен в виде цилиндра с плоским основанием. Для надежного прижатия контактных элементов друг к другу неподвижный контакт 2 имеет возможность незначительного перемещения из-за сжатия пружины 3. Благодаря этому перемещению компенсируются перекосы контактов и их износ в процессе эксплуатации.

Щеточные контакты (рис. 301,б) применяются в реостатах, различных командоконтроллерах, переключателях и относятся к линейным соединениям. Подвижной контакт 4 (щетка) состоит из набора пластин из твердой меди или специальной бронзы, срезанного под определенным углом. Он соприкасается с основанием неподвижного контакта 2. Для усиления механической прочности набора верхнюю пластинку выполняют более толстой. Такой контакт имеет большую поверхность соприкосновения, чем аналогичный сплошной.

В аппаратах барабанного типа — контроллерах часто используют пальцевые контакты (рис. 302, а). Неподвижный контакт 2 (палец) прижимается к барабану, вращающемуся на оси 4, с помощью привода, пружиной 1. Подвижные контакты 3, 5, 6 укреплены на барабане в виде полос или сегментов, обычно выполненных из меди.

В зависимости от значения тока параллельно может устанавливаться несколько пальцев.

В различных рубильниках, разъединителях, плавких предохранителях применяют рубящие контакты (рис. 302,б), состоящие из плоского медного или латунного ножа 7 (подвижного контакта) и неподвижного контакта 8 в виде стоек из упругого металла. При больших токах стойки усиливаются дополнительными стальными пружинами 9.

Рис.

300. Главные и дугогасительные контакты

аппарата

Рис.

300. Главные и дугогасительные контакты

аппарата

Рис.

301. Торцовые (а) и щеточные (б) контакты

Рис.

301. Торцовые (а) и щеточные (б) контакты

Рис.

302. Пальцевый (а), рубящий (б) и мостиковый

(в) контакты

Рис.

302. Пальцевый (а), рубящий (б) и мостиковый

(в) контакты

В кнопках управления, реле, путевых выключателях применяют мостиковые контакты (рис. 302, в). Контактный мостик 10 с припаянными к нему контактами 11 и 13 устанавливается на подвижной части аппарата. При включении такой мостиковый контакт замыкает неподвижные контакты 14 и 15, создавая между ними электрическую цепь. Нажатие контактов зависит от пружины 12.

На одной подвижной части может быть установлено несколько замыкающих и размыкающих контактов, каждый из которых включает или отключает свою электрическую цепь.