- •Глава 2

- •1. Расспрос. Основные жалобы и их патогенез.

- •Общие правила топографической перкуссии

- •Методика топографической перкуссии легких.

- •Клиническая оценка верхней границы легких.

- •Определение нижней границы легких.

- •Клиническая оценка нижней границы легких

- •Перкуторные эталоны (основные перкуторные синдромы)

- •Осмотр грудной клетки

- •Основные дыхательные шумы - выслушивается бронхиальное дыхание (за счет однородной зоны уплотнения между крупным бронхом и периферией легкого).

- •Основные дыхательные шумы

- •Общий осмотр больного.

- •Топографическая перкуссия

- •Общий осмотр

- •Осмотр грудной клетки.

- •Сравнительная перкуссия:

- •Аускультация: Основные дыхательные шумы

- •Диагностика эмфиземы

- •Исследование функции внешнего дыхания. Виды вентиляционных нарушений.

- •Обструктивный тип.

- •Смешанный (комбинированный) тип.

- •Бронходилатационный тест

- •Оценка бронходилатационного теста

- •Бодиплетизмография

- •Тесты с нагрузкой. Пробы с физической нагрузкой.

- •Степени дыхательной недостаточности:

- •Аускультация: побочные дыхательные шумы.

- •Классификация пневмоторакса

- •Легочное сердце

- •Клиника

- •Декомпенсированная.

- •Ответы к тестам по теме: «Легочные синдромы»

- •Глава 3

- •I. Алгоритм местного осмотра и пальпации.

- •III. Исследование прекардиальной области.

- •Оценка экстракардиальных факторов, влияющих на перкуторные размеры и границы сердца.

- •II.. Алгоритм перкуссии границ относительной тупости сердца и сосудистого пучка.

- •III. Алгоритм перкуссии абсолютной тупости сердца.

- •Оценка ритма сердца.

- •Оценка основных тонов сердца. Механизм основных тонов.

- •IV. Поиск и оценка добавочных тонов сердца.

- •V. Поиск и оценка шумов.

- •Исследование артериальных и венозных сосудов и свойств пульса

- •Мышечно-эластический тип а.С. Мышечный тип а.С. Эластический тип а.С. К л е т к и п а р е н х и м ы

- •Артериолы

- •Капилляры

- •II. Выявление типичных жалоб у больных с поражением сосудов артериального русла.

- •1. Выявление основных групп жалоб у больных с поражением периферических артериальных сосудов.

- •2. Выявление основных групп жалоб у больных с поражением центральных, брахиоцефальных артерий.

- •III. Выявление типичных жалоб у больных с поражением сосудов венозного русла.

- •IV. Сбор анамнестических данных и проведение общего осмотра больных с поражением сосудов артериального и венозного русла.

- •V. Пальпация и аускультация сосудов артериального и венозного русла с оценкой свойств пульса.

- •1. Пальпация артериальных сосудов и оценка свойств пульса.

- •3) Свойства пульса:

- •VI. Диагностическая значимость оценки состояния арериального и венозного русла

- •1. Сердечно-сосудистая система без патологии:

- •4. Синдром острого тромбоза артерии нижней конечности:

- •5. Синдром атеросклероза артерий нижних конечностей:

- •8. Синдром недостаточности аортального клапана:

- •9.Синдром сужения (стеноза) устья аорты:

- •Сд на верхней конечности

- •2) Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий:

- •3) Миография

- •4)Полярография

- •14) Осциллометрия и осциллография.

- •16) Метод лазерной доплеровской флуометрии .

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Что означает p. Differens ?

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие симптомы могут появиться дополнительно данного

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие из дополнительных симптомов могут появиться у данного

- •1. О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут появится у больного с выявленным синдромом?

- •1. Наличие каких синдромов следует выявить у больного?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут быть выявлены у больного с предполагаемыми синдромами?

- •1.О каком синдроме следует думать?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут быть выявлены у больного с обнаруженным синдромом?

- •1. Какой синдром следует выявить у больного?

- •2. Какие дополнительные симптомы могут подтвердить

- •Лабораторные и инструментальные методы исследования больных с заболеваниями сердца и сосудов

- •Методика анализа стандартной экг

- •Клинико - электрокардиографические синдромы при наиболее часто встречающихся формах ибс.

- •II. Ибс с нестабильной стенокардией

- •III. Безболевая форма ибс

- •IV. Острый инфаркт миокарда

- •V. Ибс с крупноочаговым постинфарктным кардиосклерозом.

- •VI.Диффузный атеросклеротический кардиосклероз.

- •Г. При безболевой ишемии миокарда.

- •Клинико-кардиографические синдромы при нарушениях ритма сердца

- •Клинико-электрокардиогрфические

- •Клинико - электрокардиографические синдромы при брадикардиях.

- •Клинико -электрокардиографические синдромы при аритмиях.

- •Симптомы мс

- •Задача № 1

- •Задача № 2

- •Недостаточность клапана аорты

- •Аускультация

- •II. Дополнительные методы обследования.

- •Б. Грубый систолический шум на основании сердца с резким

- •В. Средний градиент давления между левым желудочком и

- •Задача № 5

- •Задача № 2

- •Задача № 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •1. Обследование печени и желчных путей

- •II. Выявление типичных признаков заболевания печени и желчных путей при общем осмотре.

- •III. Выявление типичных признаков заболевания печени и желчных путей при местном осмотре (осмотр живота).

- •IV. Перкуссия печени. Определение её границ и размеров по методу Образцова - Стражеско и по методу Курлова.

- •Исследование результатов общеклинического анализа крови: а) анемический синдром (макро- и микроцитарная анемия);

- •П.1. Мезенхимально(иммунно)воспалительный синдром:

- •П.4. Синдром гепатоцеллюлярной недостаточности, обусловленной нарушением функции гепатоцитов:

- •Лабораторные синдромы при диффузных поражениях печени

- •1. Синдром нарушения целостности гепатоцитов (синдром цитолиза)

- •B. 2. Синдром холестаза (нарушение экскреторной функции печени)

- •D. 4. Мезенхимально-воспалительный синдром

- •При выявлении клинико-лабораторных признаков желтухи необходимо решить три основные диагностические задачи:

- •Гистологическая оценка хронического гепатита

- •Следовательно, окончательный диагноз хг должен базироваться на трех критериях:

- •Каков патогенез кожного зуда у больных с циррозом печени?

- •Биллиарная диспепсия: ощущение общего дискомфорта, пустая отрыжка, тошнота, горечь во рту.

- •1. Хронический калькулёзный холецистит.

- •2. Закупорка пузырного протока камнем, так называемый отключённый желчный пузырь.

- •2. Гепато-лиенальный синдром, обусловленный циррозом печени.

- •Глава 6

- •Сахар в моче

- •Ультразвуковое исследование

- •Радиоционные методы

- •Роль анамнеза в диагностике нефритического синдрома.

- •Положительный симптом Пастернацкого

- •Общий осмотр.

- •Местный осмотр

- •Глава 7

- •I.Выявление типичных жалоб больного и оценка их

- •II. Выявление неспецифических жалоб больного и оценка их диагностической значимости:

- •X. Синдромы поражения системы органов кроветворения

- •2. Сидеропенический синдром (при анемии)

- •3. Гемолитический синдром (при гемолитической анемии)

- •4. Иммунодефицитный синдром:

- •5. Миелоапластические синдромы:

- •6. Остеоартропатической синдром

- •7. Лимфоаденопатический синдром

- •8. Гиперпластический (язвенно-некротический )синдром:

- •13.Неврологический синдром:

- •14.Лейкемоидный синдром.

- •Эталоны ответов

- •Глава 8

- •Глава 9

- •Лабораторная диагностика.

- •Рентгенологические признаки при деформирующем остеоартрозе

- •Задача 3

V. Пальпация и аускультация сосудов артериального и венозного русла с оценкой свойств пульса.

1. Пальпация артериальных сосудов и оценка свойств пульса.

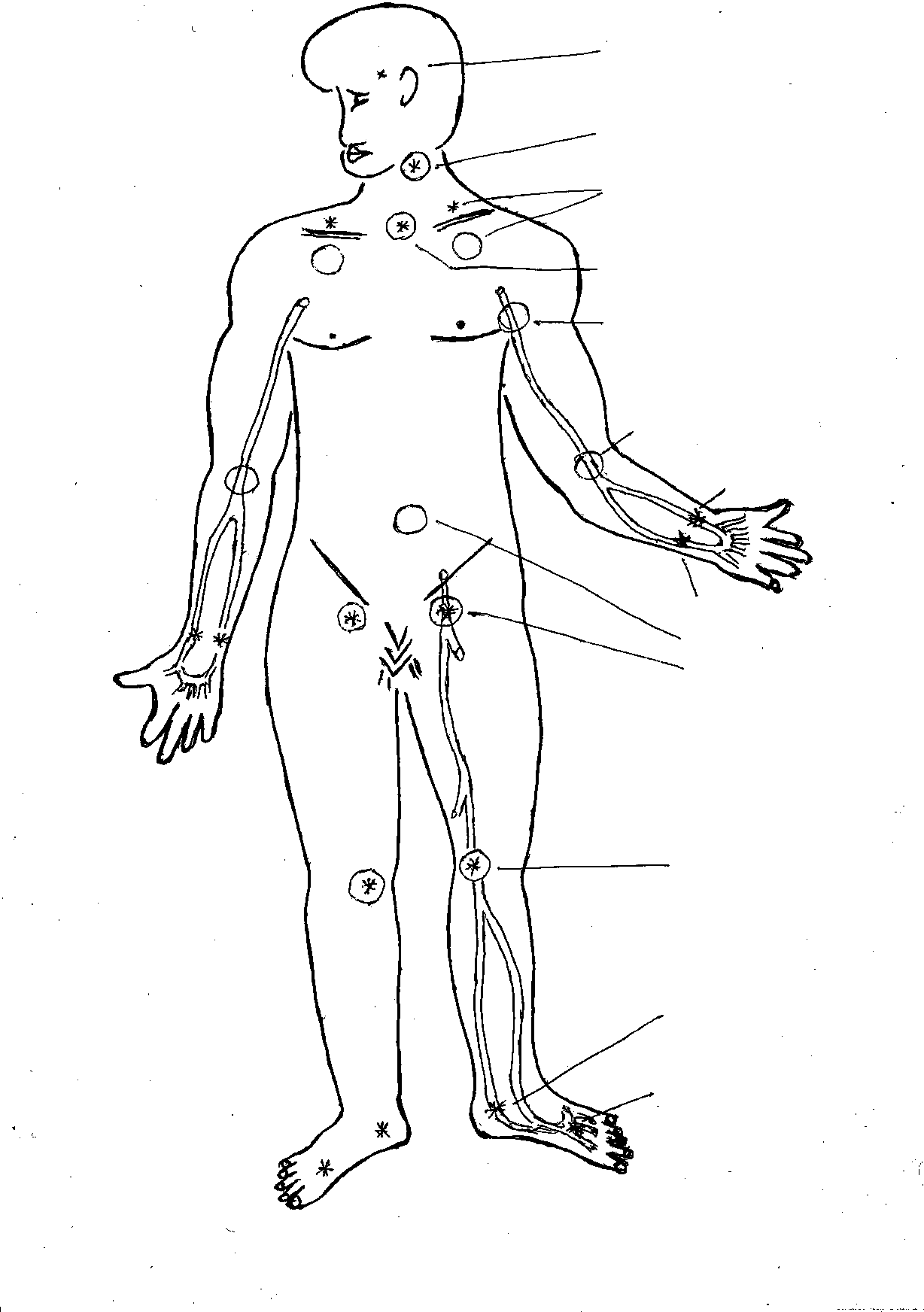

При обследовании артериальных сосудо пальпируют 10 основных артерий: а. temporalis, a. carotis, a. subclavia, arcus aortae, a. radialis, a.

ulnaris, a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis. (См. Рис.3)

Ориентировочной основой действия студента у постели больного при исследовании пульс является то, что студент в исходном состоянии должен сидеть справа спереди от больного. Больной может лежать на спине, сидеть на стуле или даже стоять (при исследовании пульса на a. Radialis). При исследовании брюшного отделе аорты, a.radialis, a. Brachialis, a. Femoralis, a. tibialis anterior et posterior должна быть обнажена соответствующая часть тела..Больного удобнее исследовать, если он лежит в постели. A. Poplitea удобнее исследовать в положении больного лежа на животе, все остальные артерии - лежа на спине.

Для проведения этого исследования необходим хронометр или простые часы с секундной стрелкой. При правильном ритме достаточно сосчитать количество пульсовых ударов за 15 сек., а затем произвести пересчет на 1 минуту, т.е. умножить на 4. При неправильном ритме необходимо сосчитать пульс в течение 1 минуты, При неправильном ритме снижение эффективных сердечных сокращений можно определить по дефициту пульсовых ударов за 1 минуту в сравнении с количеством сердечных сокращений за тоже время. Оптимальный вариант исследование с помошником: количество сердечных сокращений и пульсовых ударов сличается одновременно. Без помошника последовательно считывается число сердечных сокращений, а затем пульсовых ударов за 1 мин. Небольшая разница в 3-4 удара может быть не за счет неэффективных сердечных сокращений, когда пульсовая волна не доходит до периферии, а следствием аритмии и неправильного пульса (различие в степени аритмий в различные отрезки времени).

Последовательность исследования: Чаще всего начинают исследовать пульс на лучевой артерии. Лучевую артерию отыскивают между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы. Для этого кисть исследуемого охватывается правой рукой в области лучезапястного сустава так, чтобы 1 палец располагался на тыльной стороне предплечья, а остальные пальцы на наружной его поверхности. Нащупав артерию, прижимают ее к подлежащей кости. Пульсовая волна ощущается в виде расширения артерии. Последовательность пульсовых волн на разных руках может

быть не одинаковой, поэтому сначала пульс определяется сразу на обеих руках, одновременно двумя руками. После того, как установлена одинаковая величина пульсовых волн на обеих руках, исследование продолжается на одной руке. .Тоже самое исследование проводят на периферических артериях нижнох конечностей (a. dorsalis pedis, a. Tibialis posterior.)

Плечевую артерию пальпируют в локтевом сгибе и выше него медеальнее сухожилия и брюшка двуглавой мышцы плеча. Лучевую

пальпируют на сгибательной поверхности запястья ближе к его

латеральному краю. Бедренную артерию пальпируют под паховой связкой между передней верхней остью подвздошной кости и лобковым симфизом, подколенную – в подколенной ямке. Локтевую артерию пальпируют ближе к медиальному краю. Тыльная артерия стопы пальпируется у латерального края сухожилия длинного разгибателя большого пальца. Заднюю большеберцовую артерию пальпируют позади медиальной лодыжки.

Оценивают:

1 )Выраженность

пульсации

: -хорошая -справа/слева;

)Выраженность

пульсации

: -хорошая -справа/слева;

-слабая -одинаковая;

-отсутствует -различная (pulsus

differens) .

Для определения или выявления различного пульса на руках студент просит больного согнуть руки в локтевых суставах. Сам охватывает с тыльной стороны запястье больного так, чтобы 11-1У пальцы ложились на лучевую кость и a.radialis, а 1 палец охватывал локтевую кость. Верхушками 11 и 1У пальцев студент ощупывает пульс на лучевых артериях одновременно. В норме на обеих лучевых артериях величина пульсовых волн одинакова. О наличии p. Differens – (различного пульса ) говорят тогда, когда величина пульса разная или пульс отсутствует на одной из артерий.(При митральном стенозе увеличенное левое предсердие может сдавливать подключичную артерию слева и возникает p. differens -положительный симптом Попова-Савельева).

2)Cвойства сосудистой стенки. Места пальпации показаны звездочкой на рис3. Оценку состояния сосудистой стенки производят следующим образом: 11 и 111 пальцами левой руки сдавливают артерию выше места ее исследования. После прекращения пульсации сосуда под пальцами правой руки начинают ощупывать стенку сосуда. В норме артерия прощупывается в виде гладкой округлой трубки с эластичными стенками. При некоторых заболеваниях сосудов артерия может изменяться, стенки могут быть уплотнены, извиты, узловаты.

Поражение периферической артерии может проявляться:

-повышением тонуса сосуда с формированием узкой, плотной стенки (что встречается при артериальной гипертонии, нефрите);

a.

temporalis a. Carotis a.

subclavia Arcus

aortae a.

axsillaris a.

Cubitalis a.

Radialis a.Ulnaris a.

Aorta abdominalis a.

Femoralis a.

Poplitea a.

Tibialis posterior a.

Dorsalis pedis

-снижение тонуса сосуда встречается при острых инфекциях; коллапсе.