- •Прощекальников д.В Лабораторные занятия к дисциплине «Источники энергии теплотехнологии»

- •Лабораторная работа №1

- •Исходные данные и пример расчета

- •1) Материальный баланс.

- •Лабораторная работа 2

- •1. Элементный состав топлива

- •2. Теоретический расчет температур горения

- •3. Описание программы Программа требует введения исходных данных по элементному составу топлива, который можно взять из таблицы 1.

- •В программе предусмотрено использование температурной зависимости теплоемкостей продуктов сгорания и элементарных веществ согласно таблице 2.

- •Контрольные задания

- •1) Построить зависимость температуры горения от процентного содержания углерода, водорода, азота и коэффициента избытка воздуха

- •Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа 3

- •1. Механизмы химических реакций термического разложения.

- •2 Параметры, влияющие на процесс пиролиза.

- •2.1 Влияние давления

- •2.2 Влияние инертного газа

- •2.3 Влияние концентрации

- •2.4 Влияние температуры

- •3. Описание установки и порядок проведения опытов

- •3.1 Анализ состава пирогаза

- •3.2 Анализ на со2

- •3.3 Расчетная часть

- •4 Пример расчета пиролиза лигроина

- •4.1 Обработка экспериментальных данных

- •4.2 Газовый анализ

- •4.3 Динамика пиролиза

- •4.3 Составление материального баланса и характеристик пиролиза

- •Лабораторная работа №4 Отбор экстра пара в выпарной установке

- •Контрольные вопросы

Лабораторная работа №4 Отбор экстра пара в выпарной установке

Цель работы: определение тепловых нагрузок трех корпусной выпарной установки в зависимости от производительности и глубины выпаривания. Анализ экономической эффективности выпаривания.

Схема установки

1- парогенератор, 2 – отвод конденсата, 3 – греющая камера, 4 – циркуляционная труба, 5 – отвод вторичного пара, 6 – выход упаренного раствора, 7 – барометрический конденсатор.

5

Пар W1

Пар W2

7

5

Пар W1

Пар W2

7

Пар

W3

Пар

W3

6

3

4

И

сходный

G1,х1

G2,

,х2

сходный

G1,х1

G2,

,х2

раствор

раствор

Gн, хн Конечный

1

Греющий пар

Линия

конденсата

Линия

конденсата

2

Описание установки

Из парогенератора 1 в греющую камеру 3 первого корпуса поступает насыщенный водяной пар под давлением Ргр=1 Мпа. За счет циркуляции через трубу 4 происходит равномерное кипение исходного раствора. Вторичный пар 5 , образующийся при концентрировании раствора в первом корпусе, направляется в качестве греющего во второй корпус. Сюда же поступает частично сконцентрированный раствор 6 из 1-го корпуса. Отработанные пары отводятся в линию конденсата 2. Аналогично происходит выпаривание раствора во втором и третьем корпусах. Само-произвольный переток раствора и вторичного пара в следующие корпуса возможен благодаря общему перепаду давлений, возникающему в результате создания вакуума конденсацией вторичного пара последнего корпуса в барометрическом конденсаторе смешения 7, где заданное давление Рбк поддерживается подачей охлаждающей воды и отсосом неконденсирующихся газов.

1 Расчет температур кипения растворов

Общее количество вторичного пара W=W1+W2+W3 определяется из уравнения материального баланса

![]() (1)

(1)

где xн xк - начальная и конечная концентрации растворов, Gн – производительность по исходному раствору. Для расчета количеств вторичного пара по корпусам W1,W2,W3 вводится эмпирическое соотношение W1:W2:W3=1:1,1:1,2. Откуда получаем

![]()

![]()

![]() (3)

(3)

А также концентрации упаренных растворов по корпусам (x3= xк)

![]()

![]()

![]() (4)

(4)

Полученные концентрации из (4) используются далее для расчета температур кипения. Расчет давлений в линиях отвода вторичного пара производится путем равного распределения давлений по корпусам между Ргр (давлением греющего пара) и Рбк (давление в барометрическом конденсаторе):

![]()

![]()

![]() (5)

(5)

![]() где

где

![]() .

.

Следующим

шагом в расчете является определение

гидравлических (![]() ),

гидростатических (

),

гидростатических (![]() ),

и температурных (

),

и температурных (![]() )

депрессий. В этом случае можно легко

вычислить температуры кипения растворов

t1,

t2,

t3

)

депрессий. В этом случае можно легко

вычислить температуры кипения растворов

t1,

t2,

t3

![]()

![]()

![]() (6)

(6)

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() - температуры насыщенного водяного

пара при давлениях

- температуры насыщенного водяного

пара при давлениях

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Как

правило, значения гидравлических

депрессий невелико и их обычно принимают

в пределах 1-20

С (в данной лабораторной работе

![]() ).

Для расчета гидростатической депрессии

обычно пользуются формулой для перепада

давления в кипятильных трубах

).

Для расчета гидростатической депрессии

обычно пользуются формулой для перепада

давления в кипятильных трубах

![]() (7)

(7)

где

![]() - среднее давление в кипятильной трубе,

- среднее давление в кипятильной трубе,

![]() - давление вторичного пара,

- давление вторичного пара,

![]() -

высота кипятильных труб ( для этого

расчета принимается равной 4-5м),

-

высота кипятильных труб ( для этого

расчета принимается равной 4-5м),

![]() - газо-содержание ( принимается в среднем

0,5 т.е 50%).

- газо-содержание ( принимается в среднем

0,5 т.е 50%).

Температурная депрессия определяется по формуле

![]() (8)

(8)

где

![]() -

температурная депрессия при атмосферном

давлении, гпар

– удельная теплота парообразования,

определяемые из справочных данных.

-

температурная депрессия при атмосферном

давлении, гпар

– удельная теплота парообразования,

определяемые из справочных данных.

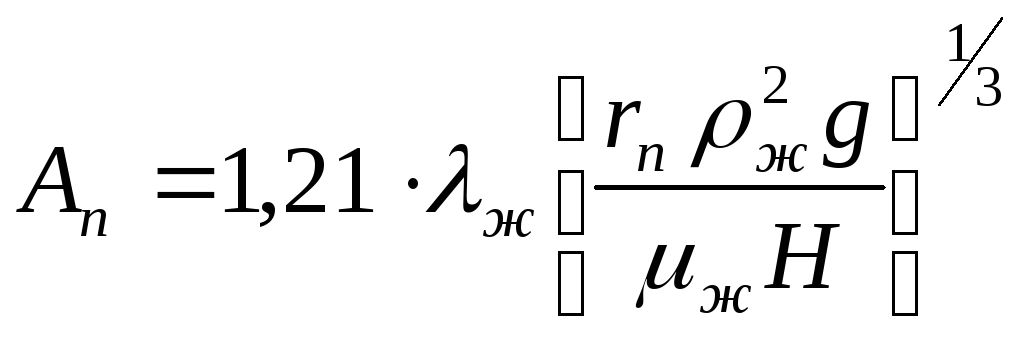

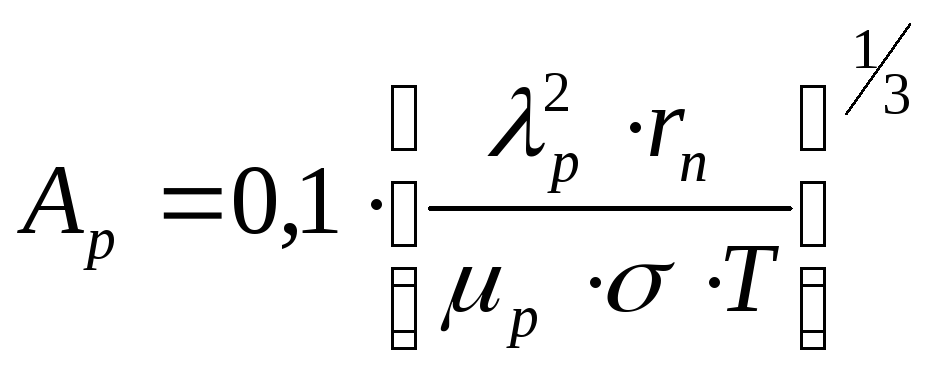

2. Расчет кинетических коэффициентов К и удельных тепловых нагрузок q.

Для расчета тепловых нагрузок используется уравнение для коэффициента теплопередачи

![]() (9)

(9)

где

![]() -

коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося

пара к стенке,

-

коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося

пара к стенке,

![]() -

коэффициент теплоотдачи от кипящего

раствора к стенке,

-

коэффициент теплоотдачи от кипящего

раствора к стенке,

![]() =2мм

– толщина стенки,

=2мм

– толщина стенки,

![]() =

46,5 Вт/мК (сталь) –коэффициент

теплопроводности стенки. Коэффициенты

теплоотдачи записываются в виде:

=

46,5 Вт/мК (сталь) –коэффициент

теплопроводности стенки. Коэффициенты

теплоотдачи записываются в виде:

![]() ,

,

(10)

(10)

![]() ,

,

(11)

(11)

где теплофизические параметры пара и воды при температуре конденсации.

![]() -

теплопроводность воды,

-

теплопроводность воды,

![]() -

теплота парообразования ,

-

теплота парообразования ,![]() ,

,![]() - плотность и вязкость воды.

- плотность и вязкость воды.

теплофизические параметры раствора

при температуре кипения.

![]() -

теплопроводность раствора,

-

теплопроводность раствора,

![]() -

вязкость раствора,

-

вязкость раствора,

![]() -

теплота парообразования,

-

теплота парообразования,![]() -

поверхностное натяжение. Из (10) (11) с

учетом

-

поверхностное натяжение. Из (10) (11) с

учетом

![]() ,

где

,

где

![]() ,

составляется система нелинейных

уравнений для каждого корпуса.

,

составляется система нелинейных

уравнений для каждого корпуса.

![]() (12)

(12)

Уравнения

(12) решаются для каждого корпуса. Решением

являются

![]() и

и

![]() .

.

-

Компьютерный расчет кинетических коэффициентов и удельных нагрузок

В редакторе EXEL вводятся исходные данные вида

|

|

CaCl2 |

|

Исходные данные: |

|

|

|

|

Производительность по исходному раствору кг/ч |

|

10000 |

||||

|

Начальная концентрация раствора % |

|

|

8 |

|||

|

Конечная концентрация раствора % |

|

|

30 |

|||

|

Давление греющего пара, атм |

|

|

|

10 |

||

|

Давление в барометрическом конденсаторе, атм |

|

0,3 |

||||

По

формулам (1)-(8) и справочным данным,

указанным в программе рассчитываются

температуры кипения растворов и

конденсации вторичных паров

![]() .

Далее вычисляются значения

.

Далее вычисляются значения

![]() и

и

![]() по (10), (11). Для этого в программе

предусмотрена процедура составления

таблицы с использованием различных

теплофизических параметров с указанием

источников.

по (10), (11). Для этого в программе

предусмотрена процедура составления

таблицы с использованием различных

теплофизических параметров с указанием

источников.

|

|

|

|

Корпус 1 |

Корпус 2 |

Корпус 3 |

|

|

|

Греющие теплоносители (вод пар) |

гр. пар |

вт пар 1 |

вт. пар 2 |

|

|

||

|

Температуры |

|

179 |

163 |

137 |

|

|

|

|

Параметры конденсата: |

|

|

|

|

|

|

|

|

Теплопроводность Вт/мК |

|

0,675 |

0,68 |

0,685 |

Таблица XXXIX [1] |

||

|

Плотность кг/м3 |

|

887 |

900 |

920 |

Таблица XXXIX [1] |

||

|

Вязкость Па с |

|

0,000153 |

0,000174 |

0,000196 |

ТаблXXXIX [1] |

||

|

Теплота парообразования Кдж/кг |

2024 |

2080 |

2150 |

Табл LVI [1] |

|||

|

Коэффициент теплоотдачи пара определяется a=Aп/q^0,333 [1] |

|

|||

|

Ап= |

|

311381,8 |

306079,03 |

303957,8 |

|

Кипящий раствор |

|

|

Давления, Мпа |

|

0,7108 |

0,371 |

0,044 |

|

|

|

Температуры 0С |

|

171,74 |

152,85 |

102,55 |

|

|

|

Концентрации кг/кг |

|

0,10 |

0,15 |

0,3 |

|

|

|

Теплопроводность Вт/мК (при 0С) |

0,56 |

0,52 |

0,47 |

Таблица LI [1] |

||

|

Вязкость (дин) Па с (при 0С) |

0,0055 |

0,0054 |

0,0057 |

Таблица LI [1] |

||

|

Плотность кг/м^3 (при 0С) |

1080 |

1100 |

1280 |

Таблица LI [1] |

||

|

Пов. Натяжение Н/м (при18С) |

0,074 |

0,074 |

0,074 |

Прил 3 [2] |

||

|

Теплоемкость Кдж/кгК (при 0С) |

3,6 |

3,59 |

2,75 |

Таблица LII [1] |

||

|

Коэффициент теплоотдачи пара определяется a=Aр*q^0,67 [1] |

|

||||

|

Ар= |

|

|

2,834743 |

2,7698427 |

1,275129 |

Расчет

тепловых нагрузок по уравнениям (12)

выполняется численно путем подбора

значений

![]() минимизируя ошибку вычисления, которая

контролируется визуально в таблице

вида

минимизируя ошибку вычисления, которая

контролируется визуально в таблице

вида

|

Корпус 1: |

3,211E-06 |

q^1,34+ |

0,35276 |

q^0,33+ |

4,30108E-05 |

= |

7,26 |

|

Решение: |

q1= |

7700 |

Вт/м^2 |

Ошибка % |

|

|

|

|

|

К1= |

1060,60 |

Вт/м^2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Корпус 2: |

3,267E-06 |

q^1,34+ |

0,36103 |

q^0,33+ |

4,30108E-05 |

= |

10,15 |

|

Решение: |

q2= |

15800 |

Вт/м^2 |

Ошибка % |

0,057476175 |

|

|

|

|

К2= |

1556,98 |

Вт/м^2К |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Корпус 3: |

3,2893E-06 |

q^1,34+ |

0,78434 |

q^0,33+ |

4,30108E-05 |

= |

34,45 |

|

Решение: |

q3= |

50200 |

Вт/м^2 |

Ошибка % |

0,013393 |

|

|

|

|

К3= |

1457,24 |

Вт/м^2К |

|

|

|

|

Компьютерный расчет позволяет довольно быстро составить зависимость теплоты экстра пара и от давления греющего пара и концентрации раствора. Эти данные заносятся в таблицу:

-

Теплота экстра пара, Q

Q

Р

Х1нач

Пример контрольного задания: Для раствора СаCl2 c начальной концентрацией Хнач=10% и производительностью G1=10000кг/ч, G1=5000кг/ч, Х1кон= 25% , Х2кон= 30% составить регрессионную модель процесса выпаривания.

Построить таблицу отбор экстра пара и проанализировать степень влияния на теплоту отбора Q от давления греющего пара и концентрации раствора.