- •Введение

- •Информация и сигнал. Общая схема передачи информации

- •1.2. Основные этапы развития радиоэлектроники

- •Сигналы

- •2.1. Классификация сигналов

- •Формы представления детерминированных сигналов

- •2.2. Спектры периодических сигналов

- •Распределение мощности в спектре периодического сигнала

- •Спектры простейших периодических сигналов

- •2.3. Спектры непериодических сигналов

- •Свойства преобразования Фурье

- •Распределение энергии в спектре непериодического сигнала

- •Свойства d-функции

- •2.4. Корреляционный анализ детерминированных сигналов

- •2.5. Радиосигналы - модулированные колебания

- •Спектр амплитудно-модулированного сигнала

- •Спектр радиосигнала при угловой модуляции

- •Балансная и однополосная амплитудные модуляции

- •Импульсно-модулированные сигналы

- •Спектр амплитудно-импульсного модулированного сигнала

- •Внутриимпульсная частотная модуляция

- •2.6. Случайные сигналы Случайные величины

- •Плотность вероятности функции от случайной величины

- •Многомерная плотность вероятности

- •Случайный процесс

- •Спектральный анализ случайных сигналов

- •Примеры случайных процессов

- •1. Постоянное напряжение случайного уровня Ак

- •2. Гармоническое колебание со случайной фазой

- •3. Белый шум

- •2.7. Дискретизация непрерывных сигналов

- •Дискретизация по критерию наибольшего отклонения. Адаптивная дискретизация

- •2.8. Информация и сигнал. Информационная емкость сигналов Количественная оценка информации

- •Информационная емкость дискретного и непрерывного сигналов

- •Непрерывный сигнал

- •Вопросы для самопроверки к главе II.

- •3. Радиотехнические цепи

- •3.1. Квазистационарность тока. Законы Кирхгофа.

- •Принцип суперпозиции для линейной цепи

- •Законы Кирхгофа

- •I закон Кирхгофа

- •II Закон Кирхгофа

- •3.2. Символическая форма для синусоидальных токов, действующие значения, мгновенная, полная, активная и реактивная мощности

- •3.3. Двухполюсники. Комплексное сопротивление двухполюсника

- •Последовательное соединение двухполюсников

- •Параллельное соединение двухполюсников

- •3.4. Методы расчета сложных цепей а) Общий метод

- •Б) Метод контурных токов

- •В) Метод узловых напряжений.

- •3.5. Преобразование Лапласа

- •3.6. Расчет линейных цепей при несинусоидальных эдс и переходных процессах

- •Включение цепи r, l, c под постоянное напряжение

- •Размыкание ключом части сложной цепи

- •3.7. Четырехполюсники

- •Соединения четырехполюсников. Матричная запись уравнений

- •Каскадное соединение

- •Параллельное соединение

- •3.8. Передаточная функция и импульсная характеристика цепи

- •3.9. Передаточная функция соединений четырехполюсников. Обратная связь

- •3.10. Примеры расчета передаточных функций и импульсных

- •Скомпенсированный делитель напряжения

- •Интегрирующая цепь

- •Дифференцирующая цепь

- •Параллельный колебательный контур как четырехполюсник

- •Мост Вина

- •Тройная фазосдвигающая rc-цепь

- •Двойной т-образный мост

- •Система идентичных индуктивно-связанных контуров

- •Резистивный (апериодический) каскад усиления

- •4. Методы анализа прохождения сигналов через цепи

- •4.1. Спектральный метод

- •Условия отсутствия искажений

- •4.2. Метод интеграла наложения Дюамеля

- •4.3. Корреляция сигнала на входе и выходе четырехполюсника

- •Рассмотрим два крайних случая

- •4.4. Анализ прохождения прямоугольного импульса через интегрирующую цепь

- •4.8. Прохождение амплитудно-модулированного сигнала через колебательный контур

- •4.9. Прохождение частотно-модулированного сигнала через колебательный контур

- •4.10. Импульсный трансформатор

- •5.2. Аппроксимация нелинейных характеристик

- •Аппроксимация степенным полиномом

- •Кусочно-линейная аппроксимация

- •Аппроксимация показательной функцией

- •5.3. Воздействие гармонического сигнала на нелинейные элементы. Степенная аппроксимация.

- •Кусочно-линейная аппроксимация

- •Показательная аппроксимация

- •5.4. Воздействие суммы двух гармонических колебаний на нелинейный элемент со степенной характеристикой

- •5.5. Нелинейное резонансное усиление

- •5.6. Умножение частоты

- •5.7. Амплитудная модуляция

- •5.8. Амплитудное детектирование

- •5.9. Преобразование частоты сигнала

- •5.10. Синхронное детектирование

- •6. Линейно-параметрические цепи

- •6.1. Особенности линейно-параметрических цепей

- •6.2. Схема замещения емкости, изменяющейся по гармоническому закону

- •6.3. Одноконтурный параметрический усилитель

- •6.4. Параметрический генератор-параметрон

- •7. Неквазистационарные токи. Цепи с распределенными параметрами

- •7.1. Уравнение телеграфистов. Синусоидальный сигнал

- •7.2. Частный случай пренебрежения затуханием (короткие линии)

- •7.3. Общий случай временной зависимости входного сигнала

- •7.4. Подключение заряженной линии к активному сопротивлению

- •7.5. Волноводы

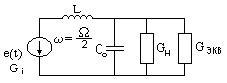

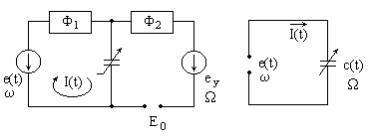

6.2. Схема замещения емкости, изменяющейся по гармоническому закону

Подадим на нелинейную емкость слабый сигнал e(t) с частотой ω и сигнал управления (накачки) большой амплитуды.

![]() ,

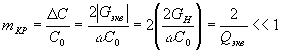

, ![]() , E << Ey.

, E << Ey.

Фильтр

Ф1 преграждает

путь току частотой Ω в цепь источника

сигнала, фильтр Ф2 –

току частоты сигнала ω в цепь управления.

При малой амплитуде сигнала Е цепь

считаем линейно-параметрической.

ПриdC/dU = const,

закон изменения емкости будет также

гармоническим: ![]() ,

где

,

где ![]() .

.

Ток источника сигнала будет равен:

![]()

![]()

![]() .

.

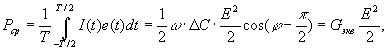

Предположим, что Ω = 2ω, тогда частота ω + Ω = 3ω через фильтр Ф1не пройдет. Таким образом остается два члена с одинаковой частотой ω для тока. Первый член – ωС0Е sinωt, сдвинутый по фазе на 900относительно e(t)=E cos ωt создает нулевую среднюю активную мощность.

Второй

член ![]() создает

следующее значение мощности, равное

полной мощности, отдаваемой источником

сигнала.

создает

следующее значение мощности, равное

полной мощности, отдаваемой источником

сигнала.

где ![]() –

эквивалентная активная проводимость.

–

эквивалентная активная проводимость.

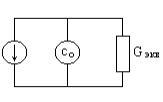

Схема замещения

Рассмотрим три частных случая значения сдвига фазы φ:

1) φ = 0, Gэкв = 0 - схема работает как, с постоянной емкостью.

2) φ = π/2, Gэкв = ΔСω/2>0 - здесь источник сигнала отдает энергию источнику накачки.

3) φ= - π/2, Gэкв= - ΔСω/2<0 - энергия передается от источника накачки к источнику сигнала.

Аналогичные результаты можно получить и для периодически изменяющейся индуктивности:

![]() ;

;

![]() ,

где

,

где ![]() .

.

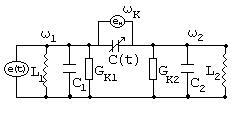

6.3. Одноконтурный параметрический усилитель

Способность управляемых реактивных двухполюсников играть роль активных элементов цепи (источников энергии) послужила основой для создания параметрических усилителей, используемых чаще всего в СВЧ-диапазоне как входные ступени высокочувствительных радиоприемных устройств. Основное достоинство параметрических усилителей – низкий уровень собственных шумов, что связано с отсутствием в них дробовых флуктуаций тока.

В

простейшей схеме одноконтурного

параметрического усилителя нагрузка

включается параллельно нелинейной

реактивной емкости, изменяющейся с

частотой W = 2w при фазе ![]()

|

|

Схема включает проводимость источника сигнала Gi. Проводимость нагрузки Gн учитывает также проводимость индуктивности L.

Входной контур L, C0 настроен на частоту сигнала w = W/2.

При j = - p/2, Gэкв= -DCw/2.

Средняя мощность, выделяемая в нагрузке

при источнике сигнала в виде генератора

тока с амплитудой ![]() :

:

.

.

Максимум

мощности, выделяемой в проводимости

нагрузки при отсутствии усиления (Gэкв =

0), достигается при GН = Gi. ![]() .

При включении Gэкв и GH = Gi ,

.

При включении Gэкв и GH = Gi ,  .

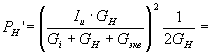

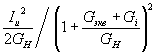

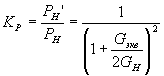

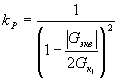

Отсюда коэффициент усиления мощности:

.

Отсюда коэффициент усиления мощности:  .

.

Условие

устойчивости параметрического усилителя

(т. к. Gэкв <

0) будет![]() .

Отсюда критическое значение коэффициента

параметрической модуляции:

.

Отсюда критическое значение коэффициента

параметрической модуляции:

.

.

Здесь Qэкв – добротность контура с учетом Gi и GH = Gi. При Gэкв= - GHусиление по мощности равно четырем. Недостатком одноконтурного усилителя является необходимость строгого слежения частоты W и фазы jгенератора накачки за частотой и фазой сигнала. Имеется более сложная схема двухконтурного параметрического усилителя, в которой этот недостаток устраняется.

Здесь

резонансная частота первого контура

равна частоте сигнала, а частота второго

контура должна от нее отличаться ![]() .

Частота накачки

.

Частота накачки ![]()

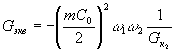

Вспомогательный

контур вместе с переменной емкостью

дает эквивалентную проводимость,

равную  ,

не зависящую от сдвига фазы между

накачкой и сигналом. Кроме того, при

изменении частоты сигнала

,

не зависящую от сдвига фазы между

накачкой и сигналом. Кроме того, при

изменении частоты сигнала ![]() можно

не изменять частоту накачки, если

одновременно в другую сторону изменять

частоту

можно

не изменять частоту накачки, если

одновременно в другую сторону изменять

частоту ![]() .Коэффициент

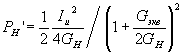

усиления по мощности двухконтурного

усилителя

.Коэффициент

усиления по мощности двухконтурного

усилителя  .

Здесь

.

Здесь ![]() - проводимость

первого контура вместе с проводимостью

источника сигнала,

- проводимость

первого контура вместе с проводимостью

источника сигнала, ![]() - проводимость

второго контура вместе с проводимостью

нагрузки.

- проводимость

второго контура вместе с проводимостью

нагрузки.