- •1. Характеристика шума.

- •2. Восприятие шума человеком и его нормирование.

- •4. Методы борьбы с шумом

- •5. Вопросы для самоподготовки к сдаче экзамена (зачета).

- •6.Методические указания к самостоятельному тестированию по ключевым вопросам темы

- •7. Билеты для самотестирования по ключевым вопросам подразделов темы

- •9. Литература.

Министерство образования и науки Украины

Приазовский Государственный Технический Университет

Кафедра охраны труда и окружающей среды

им. Н.С. Немцова

Скударь О.Н.

Кухарь В.В.

Лекция на тему:

«Шум, его характеристики и способы защиты»

(дисциплина – «Основы охраны труда» для студентов всех специальностей и форм обучения)

Мариуполь, ПГТУ, 2007г.

1. Характеристика шума.

Шумом является всякий нежелательный для человека звук. В качестве звука мы воспринимаем упругие колебания, распространяющиеся волнообразно в твердой, жидкой или газообразной среде. Звуковые волны возникают при нарушении стационарного состояния среды вследствие воздействия на нее какой-либо возмущающей силы. Частицы среды при этом начинают колебаться относительно положения равновесия, причем скорость таких колебаний (колебательная скорость v) значительно меньше скорости распространения волны (скорости звука с).

В газообразной среде скорость звука

![]()

где x— показатель адиабаты (для воздуха x=1,41); РСт и р — давление и плотность газа.

При нормальных атмосферных условиях (7=293 К и Рст = 1034 гПа) скорость звука с в воздухе равна 344 м/с.

Звуковое поле — это область пространства, в которой распространяются звуковые волны. В каждой точке звукового поля давление и скорость движения частиц воздуха изменяются во времени. Разность между мгновенным значением полного давления и средним давлением, которое наблюдается в невозмущенной среде, называется звуковым давлением р. Единица измерения звукового давления — Па.

Любой источник шума характеризуется, прежде всего, звуковой мощностью.

Звуковая мощность источника Р — это общее количество звуковой энергии, излучаемой источником шума в окружающее пространство за единицу времени.

Если окружить источник шума замкнутой поверхностью площадью S, то звуковая мощность источника (Вт)

![]()

где 1п — нормальная к поверхности составляющая интенсивности.

Окружая источник шума условной сферой с достаточно большим радиусом r(S=Aпr2), чтобы можно было считать источник точечным, получим величину средней интенсивности звука на поверхности этой сферы (Вт/м2):

![]()

Это выражение предполагает излучение шума по всем направлениям одинаковым, что справедливо для точечного источника, размеры которого малы по сравнению с излучаемыми им волнами. Однако источники шума часто излучают звуковую энергию неравномерно по всем направлениям, т. е. обладают определенной направленностью излучения. Эта неравномерность излучения характеризуется коэффициентом Ф — фактором направленности, показывающим отношение интенсивности звука, создаваемой направленным источником в данной точке I, к интенсивности Iср> которую развил бы в этой же точке ненаправленный источник, имеющий ту же звуковую мощность и излучающий звук в сферу (во все стороны одинаково).

Звуковая волна переносит звуковую энергию (I), которая называется интенсивностью звука (Вт/м2) в данной точке и в то же время создает звуковое давление (Р), Па.

Зависимость среднеквадратичных значений синусоидальных составляющих шума (или соответствующих им уровней в децибелах) от частоты называется частным спектром шума (или просто спектром).

По спектру шумы подразделяют (рис.1) на линейчатые, сплошные и смешанные.

Рис. 1 Спектры шума.

2. Восприятие шума человеком и его нормирование.

Слуховой аппарат человека воспринимает звуки в диапазоне от 16 до 20000 Гц. Наибольшее восприятие приходится на частоту 2000 – 3000 Гц.

По интенсивности звука человек воспринимает звук в пределах от 0 = 10-12 Вт / м2 (порог слышимости) до б = 10-12 Вт/м2 (болевой порог).

По звуковому давлению: от 2 10-5 Па (порог слышимости) до 2 102 Па (болевой порог). Пределы восприятия, по интенсивности составляют величину = 1014 Вт/м2, по звуковому давлению = 107 Па. Вебером-Фехнером (закон Вебера-Фехнера) установлено, что любой биологический объект ощущает (воспринимает) воздействие на него любого раздражителя как величину раздражителя из-под логарифма, т.е.

Вос ~ lg·( Раздр)

Кроме того, воспринимает человек звук при его возрастание не непрерывно, а дискретно, т.е. пока интенсивность (давление) звука не увеличится на определенное значение, человеку кажется, звук не изменился.

Исходя из всего сказанного выше нормирование шума проводят в относительных единицах по:

уровню интенсивности звука

![]() ,

дБ и

,

дБ и

уровню звукового давления

![]() ,

дБ

,

дБ

где Io, Ро – интенсивность звука и давление на пороге слышимости (Вт/м2, Па);

Iх, Рх – фактическая интенсивность звука и его давление (Вт/м2, Па).

По уровню интенсивности звука и уровню звукового давления весь диапазон от порога слышимости до болевого порога разделяется на 130 единиц: 0 – порог слышимости, 130 – болевой порог. В этой системе измерения изменение уровней на 1 дБ воспринимается человеком как изменение интенсивности звука и его давления.

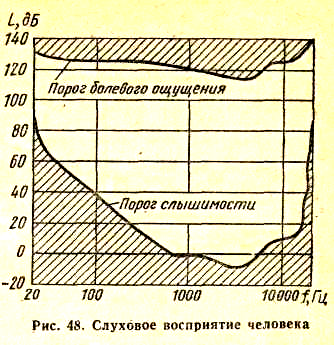

На рис.2 представлено слуховое восприятие шума человеком. Нижняя кривая соответствует порогу слышимости, верхняя кривая – порог болевого ощущения.

Рис. 2. Слуховое

восприятие человека.

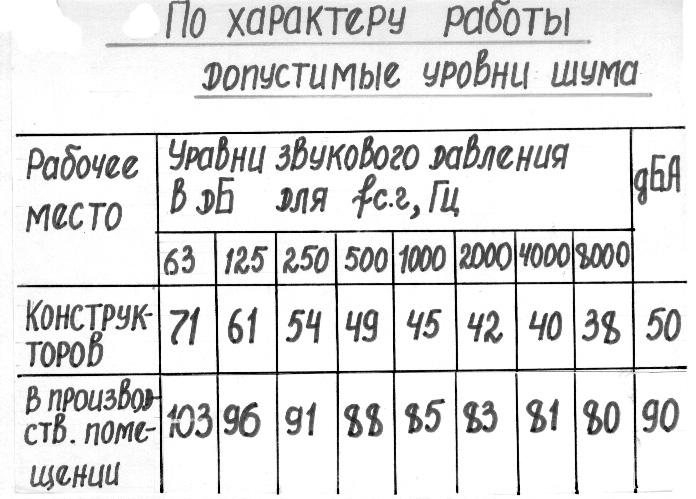

Как видно из рис. 2 порог слышимости и болевой порог зависят от частоты звука (спектра) и вида выполняемой работы (рис. 3).

Спектр

шума (от 16 до 20000 Гц) разбит на восемь

среднегеометрических частот (fе.г.

=![]() =

=![]() =

1,41 fв,

Гц): 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

=

1,41 fв,

Гц): 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Рис. 3. Нормирование производственного шума (фрагмент из норм).

Из рис. 3. видно, что с увеличением частоты звука допустимый уровень звукового давления значительно меньше. При выполнении интеллектуальной работы допустимый уровень звукового давления тоже значительно ниже, чем при выполнении физической работы.

3. Воздействие шума на человека

Более половины человечества постоянно страдает от шума, производимого дорожным движением. 15 % населения Земли из-за этого шума постоянно испытывает чувство крайнего раздражения.

Параллельно с этим еще 20 % населения страдает от шума, производимого воздушным сообщением, а одна шестая жителей Земли – еще и от шума, вызванного железнодорожным транспортом.

«Шум – медленный убийца», - так заявляют американские специалисты. Шум становится причиной преждевременного старения: в крупных городах в тридцати случаях из ста шум сокращает продолжительность жизни людей на 8-12 лет. Каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина страдают нервозами, вызванным повышенным уровнем шума: достаточно сильный шум уже через минуту может вызвать изменение в электрической активности мозга, которая становиться схожей с электрической активностью мозга у больных эпилепсией.

Такие болезни, как гастрит, язвы желудка и кишечника, чаще всего встречаются у людей, живущих и работающих в шумной обстановке: у эстрадных музыкантов язва желудка – вообще профессиональное заболевание. Под влиянием шума изменяются углеводный, жировой, солевой обмен веществ, что проявляется в изменении биохимического состава крови (снижается уровень сахара в крови).

Мозг – селективная система, вылавливающая из всего потока физических явлений, вызывающих звук или шум, только конкретную информацию. Остальная часть энергии рассеивается в тех его областях, которые соседствуют с нервными проводящими структурами, несущими отфильтрованную мозгом информацию, приводя к развитию разного рода заболеваний. Человек, постоянно подвергающийся воздействию шума, быстро переутомляется, отличается повышенной раздражительностью, становится забывчивым, чаще страдает от слабости и головокружения.

Интересно, что так называемая «полная тишина» тоже не особенно полезна: человек в этих условиях слышит биение собственного сердца и даже движение крови по сосудам. Существует мнение, что повреждение слуха является защитной реакцией организма, который стремится не допустить более серьезных последствий.

В целом вопрос шумового воздействия на человека достаточно изучен (в отличие, например, от действия слабых электромагнитных полей). Проведенные еще в советский период исследования показали, что у людей, работающих в шумной обстановке, в частности, падает производительность труда и увеличивается заболеваемость (на 37 %).

На рис.4 проведены данные о влиянии шума на производительность труда и количество ошибок при выполнении работы.

Рис. 4 Влияние шума на производительность труда и количество ошибок.