- •Что называют электрическим током?

- •Зависимость сопротивления от температуры

- •Вольтамперная характеристика разряда

- •Электрический Ток в Вакууме

- •Электронно-дырочный переход

- •История открытия

- •Электромагнитная теория света

- •Вихревое электрическое поле

- •Классификация

- •Характеристики

- •Свойства электромагнитной волны.

- •Свойства электромагнитных волн

- •Закон Ома для переменного тока

- •3.6. Развитие представлений о природе света

- •Законы теплового излучения.

- •Законы внешнего фотоэффекта

- •Химическое действие света

Закон Ома для переменного тока

Для полного понимания электрических процессов в цепях переменного тока приводим Закон Ома для переменного тока. Он отличается от закона для цепей постоянного тока!

Протекающий по обмотке переменный ток создает магнитный поток. Этот магнитный поток точно так же, как и ток, изменяет свою силу и направление. При изменении магнитного потока по закону индукции в обмотке создается ЭДС (электродвижущая сила). Направление ЭДС противоположно полярности подаваемого напряжения. Это явление называется самоиндукцией.

Самоиндукция в цепи переменного тока частично проявляется в сдвиге по фазе между током и напряжением и частично — в падении индуктивного напряжения. Сопротивление цепи переменного тока становится значительно выше рассчитанного или измеренного сопротивления этой же цепи постоянному току.

Сдвиг по фазе между током и напряжением обозначается углом φ. Индуктивное сопротивление (реактивное) обозначается X, активное сопроти ние — R, кажущееся сопротивление цепи или проводника — Z. Полное сопротивление (импеданс) вычисляется по формуле:

![]()

Где: Z - полное сопротивление, Ом R - активное сопротивление, Ом

Закон Ома для цепи переменного тока:

U=I*Z

Где: U - напряжение, В I - ток, А Z - полное сопротивление, Ом

поэтому мощность P полная (произведение тока и напряжения) = 220*значение тока полное.

42.преобразование переменного тока

Преобразование переменного тока

в постоянный и постоянного в переменный

Электроэнергия вырабатывается на электростанциях синхронными генераторами, т. е. генераторами переменного тока, который удобно преобразовывать трансформаторами и передавать на большие расстояния. Между тем имеется ряд технологических процессов, требующих постоянного тока: электролиз, зарядка аккумуляторов и т. д. Поэтому часто возникает необходимость преобразования переменного тока в постоянный и обратно.

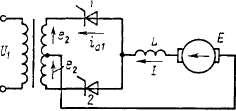

![]()

Широко распространенные в начале XX в. электромашинные преобразователи (одноякорные преобразователи и мотор-генераторные установки) уступили свое место более компактным и бесшумным полупроводниковым выпрямителям. Благодаря высоким

Рис. 1.12. Двухтактный однофазный выпрямитель

эксплуатационным показателям и малым габаритам полупроводниковых выпрямителей появилась тенденция к замене генераторов постоянного тока синхронными генераторами, имеющими на выходе полупроводниковый выпрямитель. Таким образом, появились новые классы машин — трансформаторов и синхронных,— постоянно работающих с выпрямителями. Однако работа электрической машины на выпрямитель имеет особенности, которые надо учитывать при проектировании этих машин и анализе процессов, происходящих в них.

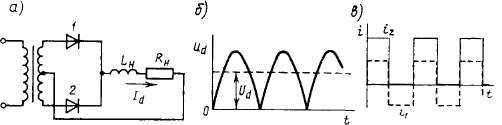

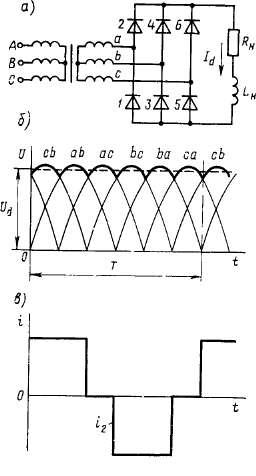

Преобразование переменного тока в постоянный производится с помощью полупроводниковых вентилей, имеющих одностороннюю проводимость. На рис. 1.12 и 1.13 показаны наиболее распространенные схемы выпрямителей: однофазного (рис. 1.12, а) и трехфазного (рис. 1.13, а) и кривые напряжений и токов (рис. 1.12,5. в, рис. 1.13,6, в соответственно). Через полупроводниковые вентили (диоды) ток может проходить только тогда, когда положительный потенциал приложен к аноду (в направлении вершины треугольника на рис. 1.12, а), в связи с чем напряжение на нагрузке — пульсирующее.

Рис. 1.13. Трехфазный мостовой выпрямитель

При однофазном выпрямлении пульсации напряжения на на^-грузке весьма значительны, а частота переменной составляющей в 2 раза выше частоты переменного тока (рис. 1.12, б). При трехфазном мостовом выпрямлении схема получается шеститактной и пульсации напряжения невелики — менее 6% от постоянной составляющей (рис. 1.13, б).

Ток в цепи нагрузки обычно сглажен сильнее, чем напряжение, так как цепь нагрузки часто содержит индуктивность, представляющую большое сопротивление для переменной составляющей тока и малое — для постоянной.

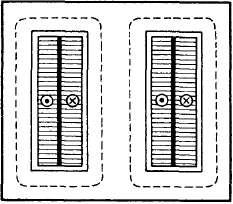

Если считать ток в нагрузке /<* полностью сглаженным, то по обмоткам трансформатора проходит ток, имеющий вид прямоугольников (рис. 1.12,6 и 1.13, в), содержащий высшие гармоники, повышающие нагрев обмоток. Кроме того, при использовании схем выпрямления с нулевой точкой имеется постоянная составляющая тока в обмотках (рис. 1.12,6). Из-за этого резко возрастает действующее значение тока и нужно принимать меры против создания постоянного подмагничивания стержня. Для предотвращения этого явления, например, в однофазных трансформаторах применяют либо броневую конструкцию (рис. 1.14), либо на каждом стержне располагают все обмотки трансформатора, деля их пополам.

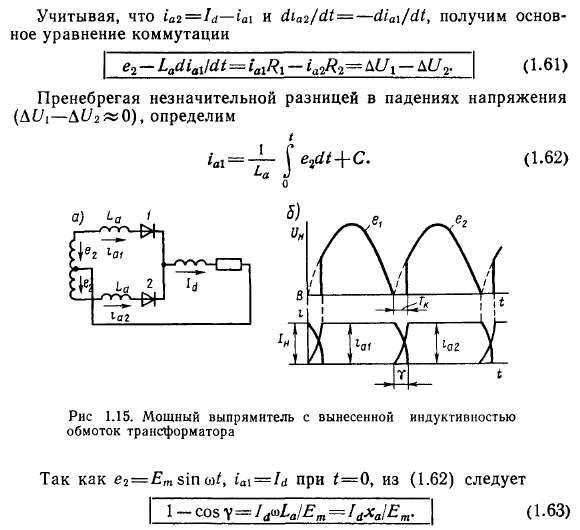

Большое влияние на работу выпрямителя (рис. 1.15, о) оказывает коммутация тока — процесс перехода с одного вентиля на другой.

Из-за наличия индуктивностей в токопроводящей цепи и индуктивности, обусловленной потоками рассеяния трансформатора, ток с одного вентиля переходит на другой не мгновенно, а за период коммутации Гк, которому соответствует угол коммутации у (рис. 1.15, б).

Для простоты предположим, что ток в нагрузке Id идеально сглажен. Тогда сумма токов через первый и второй вентили ia\ и iai в процессе коммутации неизменна:

Рис. 1.14. Схематический чертеж броневого трансформатора

В момент начала коммутации, когда значение ЭДС проходит через нуль и меняет знак, обмотка трансформатора становится замкнутой накоротко и для ее контура можно написать уравнение

![]()

![]()

Во время коммутации напряжение на нагрузке СЛг=0,5(е2а+ +е2ь) и в однофазном выпрямителе равно нулю (рис. 1.15, б). Следовательно, из-за коммутации уменьшается выпрямленное напряжение и увеличивается его пульсация. Поскольку угол коммутации у тем больше, чем больше ток нагрузки Idи индуктивное сопротивление ха, для повышения качества выпрямителя желательно, чтобы питающая его машина имела небольшое индуктивное сопротивление. В трансформаторе ха равно индуктивному сопротивлению, обусловленному потоками рассеяния, и определяется из опыта короткого замыкания В синхронном генераторе

где Ха" и xq" — сверхпереходные индуктивности по продольной и поперечной осям соответственно, учитывающие наличие тока в демпферной обмотке.

Таким образом, синхронные генераторы, предназначенные для работы на выпрямитель, должны быть рассчитаны на работу с несинусоидальным током и иметь демпферную обмотку.

![]()

Коэффициент мощности генератора, работающего на нерегулируемый выпрямитель,

Рис. 1.16. Схема однофазного инвертора

где v«0,9 — коэффициент искажения; >ф«0,5у— угол сдвига тока относительно первой гармоники напряжения.

Преобразование постоянного тока в переменный производится с помощью инверторов, в которых используются управляемые вентили: транзисторы, тиристоры и др.

Схема однофазного инвертора представлена на рис. 1.16. Включение вентилей инвертора производится поочередно каждый полупериод таким образом, чтобы направление тока во вторичной обмотке трансформатора было противоположно направлению ЭДС в этой обмотке, т. е. чтобы энергия передавалась от источника постоянного тока в сеть переменного тока.

Инверторы имеют сравнительно сложную систему автоматического управления, что ведет к повышению их стоимости и уменьшению надежности по сравнению с неуправляемыми выпрямителями.

Кроме того, в инверторе возможно появление режима сквозного горения, когда ток в обмотке совпадает по фазе с ее ЭДС. Такой режим возможен либо при неисправности в системе управления, либо при слишком большом угле коммутации. При сквозном горении обычно ток возрастает до недопустимого значения и обычно полупроводниковые вентили выходят из строя. Большое число элементов в системе управления и возможность аварийного режима сквозного горения делают надежность инверторов значительно ниже, чем у неуправляемых выпрямителей: наработка на отказ уменьшается в 50... 100 раз.

Перспективна идея питания от инверторов асинхронных и синхронных двигателей. Изменяя частоту включения вентилей, можно менять частоту напряжения на выводах статора двигателя и тем самым экономично (без сопротивлений) регулировать угловую скорость. Такой способ регулирования скорости называется частотным. Однако низкая надежность систем с инверторами — преобразователями частоты препятствует их широкому применению.

В настоящее время частотное регулирование скорости применяется только в особых условиях, где не могут работать двигатели постоянного тока, погруженные в жидкость: двигатели судов, нефтепроводов, двигатели шаровых мельниц и т. д.

![]()

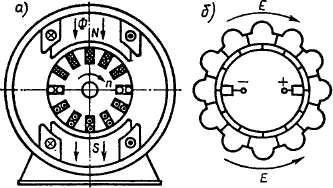

Рис. 1.17. Устройство машины постоянного тока

Имеются экспериментальные образцы с частотным регулированием в крановом и тяговом электрооборудовании.

В машине постоянного тока имеется своеобразный преобразователь— коллектор, который в генераторном режиме является выпрямителем, а в двигательном — преобразователем частоты.

Конструкция машины постоянного тока сходна с конструкцией обращенной синхронной машины, у которой обмотка якоря находится на роторе, а магнитные полюсы неподвижны. При вращении якоря (ротора) в проводниках обмотки индуцируется ЭДС, направленная так, как это показано на поперечном разрезе рис. 1.17, а.

В проводниках, расположенных по одну сторону линии симметрии, разделяющей полюсы, ЭДС направлена всегда в одну сторону, независимо от угловой скорости. При вращении одни проводники уходят под другой полюс, на их место приходят другие проводники, а в пространстве, под полюсом одной полярности, картина почти неподвижна, только одни проводники сменяются другими. Следовательно, возможно получить практически неизменную ЭДС от этой части обмотки.

Постоянная ЭДС получается с помощью скользящего контакта между обмоткой и внешней электрической цепью.

Проводники соединяются в витки с шагом ушт, как в машинах переменного тока, а затем витки соединяются последовательно один за другим, образуется замкнутая обмотка.

В половине обмотки (в двухполюсной машине) наводится ЭДС одного знака, а в другой — противоположного, как показано на эквивалентной схеме обмотки (рис. 1.17, б). По контуру обмотки ЭДС в ее частях направлены встречно и взаимно уравновешиваются. Вследствие этого при холостом ходе генератора, т. е. при отсутствии внешней нагрузки, по обмотке якоря ток не проходит.

Внешняя цепь соединяется с якорем через щетки, устанавливаемые на геометрической нейтрали.

Для улучшения контакта щетки выполняются в виде прямоугольных графитовых брусков, а скользят они по поверхности коллектора, который собирается из медных пластин, изолированных друг от друга.

В крупных машинах начало и конец каждого витка присоединяются к коллекторным пластинам; в малых машинах пластин

43.электромагнитная природа света, скорость света