- •1. Международная торговля в системе мэо в условиях глобализации экономики

- •2. Многостороннее регулирование международной торговли

- •3. Характерные черты внешнеэкономической политики развитых стран

- •4. Тарифные средства регулирования импорта

- •5. Средства стимулирования экспорта

- •1) Ценовые:

- •6. Создание, основные принципы и проблемы деятельности гатт/вто

- •8. Особенности внешнеэкономической политики японии

- •Особенности экономики Японии

- •Внешнеторговая политика Японии

- •9. Либерализация внешнеторговой политики развивающихся стран в 90-2000-е годы, ее эволюция на современном этапе

- •10. Особенности внешнеторговой политики нис

- •11. Масштабы операций и основные сферы деятельности тнк на современном этапе

- •12. Современные стратегии тнк и их влияние на основные формы мэо

- •13. Эклектическая парадигма “oli” (оли) даннинга

- •14. Основные стадии и траектории инвестиционного развития (уч-к стр 317)

- •15. Факторы, определяющие размещение пзи в принимающих странах (стр 272)

- •16 Особенности вывоза капитала в форме пзи на современном этапе (на основе wir 2008)

- •17. Международная миграция рабочей силы

- •18. Государственное и международное регулирование мрс

- •19. Международный рынок технологий

- •20. Регулирование рынка интеллектуальной собственности.

- •21. Роль вто в международной торговле технологиями. Соглашение трипс.

- •22. Международная торговля услугами

- •23. Государственное и международное регулирование торговли услугами. Гатс.

- •24. Конкурентный ромб Майкла Портера

- •25. Роль родственных и обслуживающих отраслей в конкурентном ромбе. Концепция кластеров.

- •27. Стадии конкурентоспособности страны, движимые факторами и инвестициями

- •28. Теория микроконкурентоспособности государств.

- •29. Проблемы разработки и реализации концепции устойчивого развития

- •30. Объективные основы и сущность региональной интеграции

- •31. Основные формы (типы) интеграции

- •5 Форм интеграции:

- •32. Европейская экономическая интеграция, факторы, способствовавшие ее развитию.

- •4 Этап – 1993 – 2004:

- •5 Этап – 2004 – настоящее время:

- •33. «Общий рынок» рабочей силы ес. Социальная хартия. Шенгенские соглашения.

- •34. Цели и принципы единой аграрной политики ес.

- •35. Основные этапы создания экономического и валютного союза ес и современные проблемы

- •Этап (1.06.1990-31.12.1993)

- •Этап (1.01.1994-31.12.1998)

- •Этап (1.01.1999 – 31.12.2002)

- •36. Отношения ес с развивающимися странами. Ломейские конвенции. Котонийский договор.

- •37. Условия создания и отличительные особенности нафта

- •38. Экономические последствия интеграционных процессов в Северной Америке для стран-участниц.

- •39. Цели, направления и результаты деятельности меркосур

- •40. Проблемы развития интеграции в асеан

- •600 Млн человек, 7,8% совокупного экономического роста в 2011.

- •41. Интеграционные процессы в странах юва ( тот же Вопрос 40)

- •42. Деятельность Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

- •43. Интеграционные объединения в Африке

- •44. Модель экономической интеграции стран снг

- •45/52. Влияние мирового финансового кризиса на мэо

- •46. Влияние экологического фактора на мэо

- •47. Роль g8 и g20 в регулировании мэо.

- •70% Мирового ввп, 49% мирового экспорта, 51% промышленного производства,

- •48. Экономическая деятельность оон

- •49. Конференция оон по торговле и развитию (юнктад) и её место в системе многостороннего регулирования.

- •50. Регулирующая деятельность в мэо специализированных учреждений оон.

- •51. Юнктад XI

- •54. Роль Группы Всемирного банка в развитии мэо

- •55. Доха

- •56. Роль мвф в развитии мэо

- •57. Сотрудничество России с международными экономическими организациями

- •58. Роль сэз в мэо

- •Виды и особенности свободных экономических зон

- •Зоны свободной торговли

- •Промышленно-производственные зоны

- •Сервисные зоны

- •Технико-внедренческие зоны

- •Комплексные зоны

- •60. Особые экономические зоны России: цель создания и их роль в развитии экономики.

39. Цели, направления и результаты деятельности меркосур

МЕРКОСУР (Mercado Comu'n del Cono Sur – MERCOSUR) – субрегиональный торгово-экономический союз.

Основана в 1991 г. 45% населения и 50% совокупного ВВП Латинской Америки (Горбанев, 2008)

Название переводится с испанского как «Рынок Южного конуса» – общепринятого названия части территории Южной Америки, расположенной южнее 18° южной широты.

Главная предпосылка создания – Устойчивые связи между двумя ключевыми членами – Бразилией и Аргентиной

1988 г. – Договор. Цель – ликвидировать все торговые барьеры в течение 10 лет.

1990 г. – Буэнос-Айресский договор: Бразилия и Аргентина поставили цель создать общий рынок.

1991 г. – Асунсьонский договор о создании Общего рынка стран южного конуса (+ Парагвай, Уругвай)

Венесуэла – заявка (все ратифицировали, кроме Парагвая). Ассоциированные члены – Чили (1996), Боливия (1997), Перу, Венесуэла и Мексика (2004).

Цель Асунсьонского договора – к 1995 г. обеспечить

-

свободное передвижение товаров и услуг,

-

создание единого таможенного тарифа,

-

координация макроэкономической и отраслевой политики в области ВТ, с/х, промышленности, валютной сфере и т.д.

Уровень – таможенный союз

Особенности

Общая политика по торговле продукцией автомобилестроения

Общий инвестиционный режим

Интеграция электроэнергетики

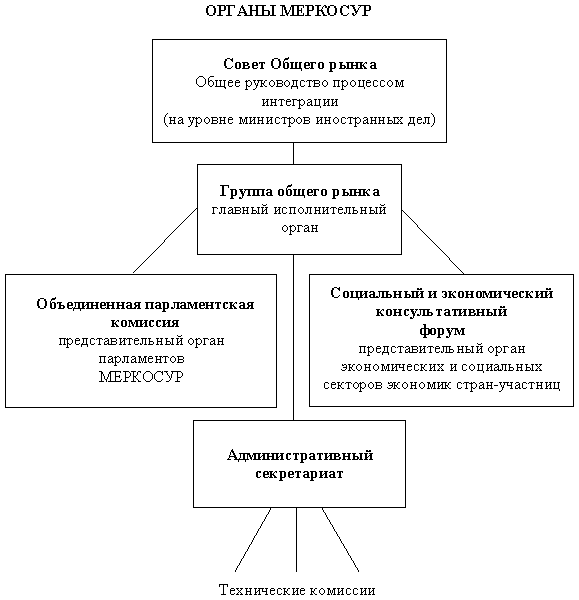

Децентрализованная организационная структура

Меры по политической интеграции

Стратегическая цель МЕРКОСУР – создание объединения, способного гарантировать экономический рост его участников на основе интенсивной взаимной торговли и эффективного использования инвестиций, а также повышение международной конкурентноспособности экономик субрегиона.

«Рынок Южного конуса» оказался наиболее эффективно развивающимся интеграционным блоком Латинской Америки. Создание МЕРКОСУР привело к увеличению взаимной торговли между его участниками: за 1991–1997 она выросла примерно в 6 раз, хотя товарооборот стран Южного конуса с развитыми странами почти не меняется.

В зоне свободной торговли ликвидированы таможенные пошлины и другие ограничения на 90% товаров, согласованы общие внешние тарифы для торговли с третьими странами на 85% импортируемых товаров.

Экономисты отмечают, что создание блока не раз помогало стабилизировать экономики входящих в него стран. Например, отмечалось, что в период экономического застоя в Бразилии в 1991–1993 местная промышленность смогла выжить в значительной мере благодаря доступу на рынок Аргентины, экономика которой в то время была на подъеме. А в 1994–1995, в условиях экономического спада в Аргентине, спасительным кругом для нее стал доступ на динамично развивавшийся рынок Бразилии.

Опыт МЕРКОСУР показал, что для успешного развития интеграционной группировки необходимо членство по меньшей мере двух сильных в экономическом отношении стран, способных в кризисной ситуации подставить плечо более слабым партнерам.

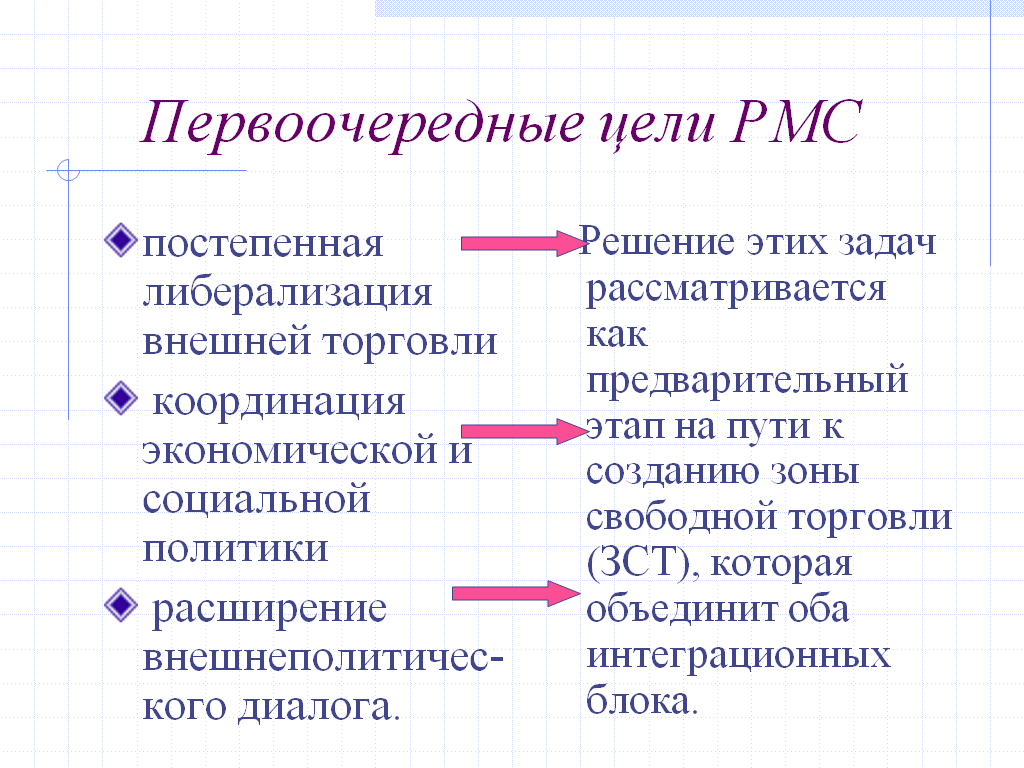

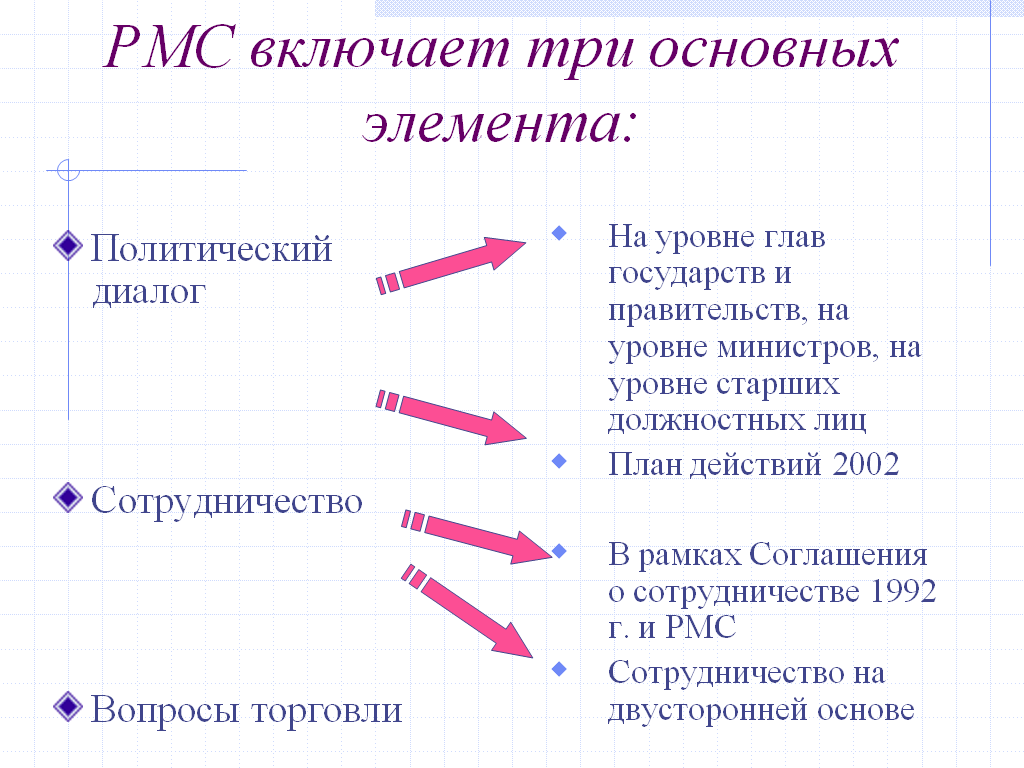

Заметно возросла взаимная инвестиционная активность, а также инвестиционная привлекательность региона для иностранных компаний. В декабре 1995 между МЕРКОСУР и ЕС было заключено «Рамочное межрегиональное соглашение», ставившее своей целью создание зоны свободной торговли между блоками к 2001. Одним из главных инициаторов договора со стороны ЕС была Испания, сохраняющая традиционные связи со своими бывшими колониями. В ходе затянувшихся переговоров о либерализации взаимной торговли стало очевидно, что создание такой зоны, которая охватила бы 10% населения земного шара, требует большего согласования и подготовки, а потому отодвигается на более дальний срок. Кризис же ещё больше затормозил работу в данном направлении (в последних новостях об этом соглашении ни слова). Бразилия и Европейский Союз на двустороннем саммите, состоявшемся 14 июля 2010 в Бразилии, подтвердили взаимное стремление заключить соглашение о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР. В то же время стороны признали, что достичь такого соглашение "будет непросто". У европейцев до сих пор нет единого мнения по поводу выгод торгового союза с южноамериканским экономическим блоком. Кроме того, на динамике переговорного процесса сейчас неизбежно сказывается острый финансово-экономический кризис, переживаемый странами, входящими в зону евро.

Со стороны России в начале 2000-х не раз звучали призывы к развитию сотрудничества с МЕРКОСУР – на долю этого объединения приходится более половины торгового оборота России со всей Латинской Америкой, общий объем которого составляет порядка 6 млрд. долл. Прямой диалог с этим интеграционным объединением Россия ведет с 2000. Принимая во внимание большую заинтересованность российских партнеров к тому, чтобы юридически оформить инициативы по сближению с южноамериканским блоком, министры иностранных дел государств – членов Меркосур, а также Боливии и Чили, решили подписать с Россией в Монтевидео 16 декабря 2003 года Совместную Декларацию, направленную на углубление и наращивание политического диалога.

Успешное экономическое и политическое сближение между латиноамериканскими странами побудило Вашингтон к попыткам поставить под контроль интеграционные тенденции в западном полушарии. Администрация Клинтона организовала в 1994 в Майами встречу 34 глав государств и правительств обоих американских континентов, на которой обсуждались вопросы ускорения экономического развития латиноамериканских стран. Был выдвинут и одобрен проект «Зоны свободной торговли обеих Америк» (Free Trade Area of Americas, FTAA). Подписание соглашения было отложено на 2005.

Однако уже в ходе обсуждения отчетливо выявилась конкуренция двух проектов – бразильского и американского. Бразильский предполагал раздельное развитие интеграции в МЕРКОСУР и НАФТА с постепенным экономическим «подтягиванием» Латинской Америки и параллельным сближением таможенной и тарифной политики между блоками на основе концепции «открытого регионализма». Американский вариант предлагал создавать панамериканскую зону свободной торговли на основе (и на условиях членов-основателей) НАФТА, т.е. фактически за счет растворения региональных интеграционных группировок Латинской Америки.

Учитывая, что НАФТА превышает МЕРКОСУР по территории и населению вдвое, по ВВП в 7 раз, а по товарообороту в 28 раз, латиноамериканские участники саммита проголосовали за проект Бразилии.

Вместе с тем, назначенные на июль 2004 переговоры о вступлении Мексики в МЕРКОСУР говорят об укреплении этого экономического союза.

Проблемы развития.

Несмотря на хорошие результаты (по меркам интеграционных группировок развивающихся стран), МЕРКОСУР страдает от тех же проблем, которые тормозят развитие практически всех интеграционных объединений «третьего мира». Главные из них – это разнородность стран-участниц и относительно низкий уровень их экономического развития.

В рамках МЕРКОСУР крупные и относительно сильные «новые индустриальные страны» (Бразилия и Аргентина) пытаются интегрироваться с гораздо более слабыми Парагваем и Уругваем. Создание единых условий промышленной конкуренции ведет к тому, что изначально менее индустриализированные Парагвай и Уругвай рискуют оказаться в роли подчиненных у более сильных соседей.

В МЕРКОСУР есть абсолютный лидер – Бразилия. Это лидерство не внушает другим участникам интеграционного блока таких опасений, как лидерство России в ЕврАзЭС, но все же вносит некоторую напряженность.

Исследования экономистов показывают, что во взаимной торговле стран МЕРКОСУР преобладают товары, мало конкурентоспособные на мировом рынке. В результате взаимная торговля становится важным подспорьем для производителей, но не несет особых выгод потребителям, предпочитающим импортные товары из более развитых стран.