- •Введение

- •Часть первая организационная психология как научная дисциплина глава I. История формирования, предмет и проблематика организационной психологии

- •История возникновения организационной психологии

- •Оформление организационной психологии в самостоятельную научную дисциплину

- •Область и предмет исследования организационной психологии

- •На стыке фундаментального знания и практики

- •Организационная психология как система поведенческих технологий

- •Влияние успехов американских, европейских и японских компаний на развитие организационной психологии

- •Уровни анализа в организационной психологии

- •Ситуационный подход в организационной психологии

- •Ограничения современной научной парадигмы организационной психологии

- •В поисках новой парадигмы

- •Организационная власть как базовый организационно-психологический процесс

- •Организационная власть как психическая реальность

- •Власть как базовая категория организационной психологии

- •Проблема субъекта организационной власти

- •Перспективы развития организационной психологии

- •Глава II. В поисках объяснения и предсказания поведения

- •Способы познания мира

- •Индукция и дедукция

- •Организационная психология и научный метод

- •Исследование в организационной психологии

- •Этапы научного исследования

- •Методы организационной психологии

- •Планирование и организация эксперимента

- •Схемы планирования исследования

- •Мультивалентные экспериментальные планы

- •Факторные эксперименты

- •Возможности и ограничения организационно-психологических исследований

- •Анализ и обобщение результатов научного исследования

- •Практическое упражнение

- •Отчет комиссии по оценке нового режима работы

- •Часть вторая организационная власть глава III. Проблема власти в современной психологии

- •Феномен власти

- •Власть как межличностное взаимодействие

- •Общая классификация оснований власти

- •Основания власти и контроль

- •Дифференцированная классификация оснований власти

- •Взаимосвязь оснований власти

- •Косвенные методы влияния

- •Тактические приемы в использовании власти

- •Ограничения классификации оснований власти

- •Потребность во власти

- •Модель власти в межличностном взаимодействии

- •Власть и свобода

- •Власть и повиновение

- •Анализ деструктивного повиновения в организационно-психологическом контексте

- •Административное повиновение

- •Глава IV. Власть как системообразующая категория организационной психологии

- •Власть как явление историческое

- •Генезис групповых форм поведения человека

- •Психологический анализ целесообразного поведения земледельческой общины.

- •Власть в земледельческой общине

- •Психологическая устойчивость общинного поведения.

- •Загадка формирования произвольного поведения

- •Психологические предпосылки появления первых организационных форм

- •Генезис новой формы группового поведения.

- •Насильственно-реквизиционная организация как первая организационная форма, созданная человеком

- •Власть и произвольное поведение

- •Насилие и власть

- •Норма труда и норма потребления

- •Концепция медицентрической организационной нормы

- •Предпосылки формирования современной организации.

- •Норма труда и тейлоризм

- •Концепция экселоцентрической организационной нормы

- •Организационная власть и индивидуальность

- •Современная организация как система взаимозависимостей

- •Эволюция организационной власти

- •Глава IV. Власть как системообразующая категория организационной психологии

- •Глава V. Лидерство

- •Феномен лидерства

- •Лидерство и руководство

- •Лидерство и организационная власть

- •Теории лидерства

- •Нормативная модель лидерства Врума-Йеттона-Яго

- •Когда лидерство излишне

- •Часть третья власть и организация глава VI. Организация

- •Природа организаций

- •Основные характеристики организации

- •Организация как открытая система

- •Цикл трансформационного изменения

- •Организационные цели

- •Жизненный цикл организации

- •Влияние среды

- •Централизация власти

- •Формализация организационного поведения

- •Организационная структура

- •Охват контролем

- •Классические теории организации

- •Организационная концепция «человеческих отношений»

- •Ситуационные теории организации

- •Роль технологии в организации

- •Организация как социотехническая система

- •Управление организацией как искусство

- •Глава VII. Мотивация

- •Что такое мотивация?

- •Мотивы и потребности людей в организациях

- •Взаимосвязи между потребностями и их суммарный эффект

- •Содержательные теории мотивации

- •Процессуальные теории мотивации

- •Программы и методы стимулирования эффективной деятельности работников

- •Управление по целям (management by objectives)

- •Перепроектирование заданий и функций работников

- •Партисипативность

- •Глава VIII. Организационная культура и развитие

- •Понятие организационной культуры

- •Структура организационной культуры

- •Содержание организационной культуры

- •Формирование организационной культуры

- •Влияние культуры на организационную эффективность

- •Взаимодействие между культурами

- •Изменение организационной культуры

- •Организационное развитие

- •Типы организационного развития

- •Планирование организационного развития

- •Методы организационного развития

- •Основные этапы разработки и внедрения программы организационного развития

- •Часть четвертая власть и группа глава IX. Основы группового поведения

- •Индивид в группе: возросшая мощь или потеря эффективности?

- •Феномен Рингельманна

- •Группа и научный менеджмент

- •Хоуторнские эксперименты

- •Природа групп в организации

- •Почему люди образуют группы или вступают в них?

- •Классификация групп в организации

- •Стадии развития группы

- •Групповое давление и конформность

- •Групповая сплоченность и совместимость

- •Структура группы

- •Ролевая идентификация

- •Групповые (ролевые) ожидания

- •Ролевой конфликт

- •Эксперимент Зимбардо

- •Групповые нормы

- •Групповые санкции

- •Нормы в организации

- •Формирование групповых норм

- •Ситуационные переменные, влияющие на групповое поведение

- •Глава X. Общение (коммуникация) в организации

- •Общение в организации

- •Коммуникативная функция общения

- •Регулятивная функция общения

- •Перцептивная функция общения

- •Особенности межличностного восприятия

- •Общение и понимание

- •Система организационного общения

- •Типы коммуникационных сетей

- •Неформальное общение в организации

- •Общение и стиль управления

- •Пути повышения эффективности общения в организации

- •Часть пятая власть и индивид глава XI. Индивид и организация

- •Менеджмент и индивид

- •Индивидуальные различия

- •Индивидуальный стиль деятельности

- •Способности и их соответствие требованиям организации

- •Индивидуальные характеристики, влияющие на организационное поведение индивида

- •Личность и организация

- •Теории личности

- •Личностные характеристики, влияющие на организационное поведение индивида

- •Проблема нормы и патологии в организационном поведении.

- •Потребность в дальнейших исследованиях

- •Глава хii. Ценности работников организации

- •Ценности

- •Ценности и организационное поведение

- •Источники ценностных представлений

- •Виды ценностей

- •Ценностные и технические аспекты организационной деятельности

- •Динамика ценностных ориентации

- •Формирование ценностных ориентации

- •Ценности менеджера и организации

- •Ценности общества и стратегия организации

- •Аттитюды

- •Консистентность и неоднородность аттитюдов

- •Взаимосвязь между аттитюдами и поведением.

- •Удовлетворенность трудом

- •Глава XIII. Отбор персонала

- •Цели и задачи профессионального отбора

- •Оценка деятельности

- •Анализ биографических данных

- •Файл биографической информации (фби)

- •Оценочное интервью

- •Рекомендательные письма и телефонный запрос сведений об аппликанте

- •Оценки сослуживцев и руководителей

- •Тестирование

- •Типы тестов, используемых в профотборе

- •Достоинства и недостатки тестирования в организациях

- •Центр оценки кадров (assessment center)

- •Заключение

- •Содержание

- •Глава I. История формирования, предмет и проблематика организационной психологии 13

- •Глава II. В поисках объяснения и предсказания поведения 46

- •Глава III. Проблема власти в современной психологии 90

- •Глава IV. Власть как системообразующая категория организационной психологии 135

- •Глава V. Лидерство 184

- •Глава VI. Организация 222

- •Глава VII. Мотивация 290

- •Глава VIII. Организационная культура и развитие 338

- •Глава IX. Основы группового поведения 387

- •Глава X. Общение (коммуникация) в организации 433

- •Глава XI. Индивид и организация 469

- •Глава XIII. Отбор персонала 531

Норма труда и норма потребления

Соотношение между тем, сколько работает индивид (норма труда), и тем, сколько он потребляет (норма потребления), играет чрезвычайно важную роль и для организации в целом, и для рабочей группы, и для индивида. Индивид выказывает свое отношение к адекватности норм труда и потребления своей мотивацией: небольшая зарплата при напряженном и ответственном труде может быстро охладить энтузиазм даже заядлых трудоголиков. Группа рассматривает соотношение труда и потребления в контексте справедливой оценки индивидуального вклада своих членов в общую работу. Только при разумном соотношении этих норм в группе возможен благоприятный рабочий климат и высокая групповая эффективность.

Менеджмент видит важность этого соотношения, прежде всего, с точки зрения эффективности организации: для того, чтобы организация была прибыльной, совокупная норма труда ее членов (продуктивность) в денежном выражении должна превышать не только совокупную норму потребления (заработную плату, бонусы и другие формы материального стимулирования), но и все иные затраты организации. От соотношения норм труда и потребления, в конце концов, зависит объем организационных ресурсов и соответственно устойчивость и эффективность процесса организационной власти.

Промышленная революция и разделение труда коренным образом изменили характер связи между трудом и потреблением: деятельность индивида и его потребности оказались полностью отделенными друг от друга. Труд индивида растворился в совокупном труде множества других людей, а усложнившиеся и дорогостоящие средства труда, как правило, перестали принадлежать субъекту труда. Результаты труда также оказались отчужденными от субъекта трудовой деятельности.

Теперь стало чрезвычайно трудно определить, сколько, например, должен работать индивид, чтобы получить право и возможность хотя бы на минимальное удовлетворение своих жизненных потребностей. И если раньше при первобытно-общинном хозяйстве или в насильственно-реквизиционной организации увеличение количества или повышение качества труда в значительной степени определялось самим субъектом труда и могло обещать ему большее удовлетворение потребностей, то теперь он оказался лишенным возможности самостоятельно определять количество своего труда. Определение нормы труда стало прерогативой собственника-предпринимателя, открывая возможность увеличения объема организационных ресурсов и, следовательно, возможностей организационной власти.

Концепция медицентрической организационной нормы

Каким же образом определялась норма труда в насильственно-мотивационной организации? Для хозяина-собственника внимание к мере труда превратилось в предмет первостепенного внимания: от того, как и сколько трудятся работники во многом зависело воспроизводство организационных ресурсов и, в конечном счете, судьба его бизнеса. И он предпринимал все усилия для увеличения нормы труда: удлинял рабочий день, повышал сменные задания, старался заставить работников трудиться быстрее и интенсивнее. В то же время, несмотря на эти попытки, норма труда в насильственно-мотивационной организации во многом определялась исходя из привычной, традиционной производительности большинства работников.

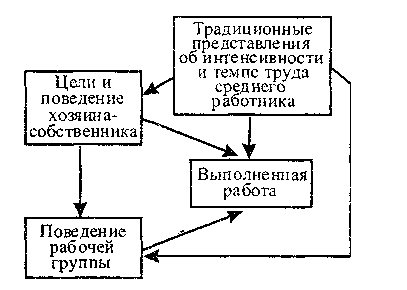

Схему определения нормы труда в насильственно-мотивационной организации можно представить следующим образом (рис. 4. 5).

Наметив для своей организации какие-либо цели, хозяин, как правило, давал группе работников задание и контролировал его выполнение. При этом задача ставилась для всей рабочей группы в целом, исходя из наличных людских и материальных ресурсов, и индивидуальный вклад чаще всего не принимался во внимание. Если же ставились какие-то индивидуальные нормативы, то они выводились на глазок, исходя из традиционных представлений о темпе и интенсивности труда среднего работника.

В рамках общей задачи работники, по сути дела, самостоятельно определяли не только трудовой, но и весь производственный процесс, т. е. организация труда во многом была основана на самоорганизации группы,

Имея общую задачу, группа сама определяла: кто, что и как будет делать. Во многом рабочие сами выбирали и темп работы, ориентируясь на привычный, традиционный темп труда.

При привычном темпе работы, небольшом разбросе показателей производительности и значительной групповой самоорганизации труда менеджер редко вмешивался в деятельность работников, его основная функция сводилась лишь к контролю за выполнением группой формальных требований и подстегиванию злостных лентяев. Впрочем, последняя задача вставала чрезвычайно редко: в большинстве случаев группа сама регулировала выполнение членами традиционных норм труда.

Таким образом, в насильственно-мотивационной организации вплоть до конца прошлого века труд индивида в значительной мере контролировался группой. Менеджер, как правило, осуществлял контроль за группой в целом, оставляя ей право регулировать поведение своих членов. Группа сама определяла и темп (объем, качество и т. д.) труда, исходя из традиционных, привычных представлений, т. е. фактически ориентировалась на норму труда, которую при обычных условиях могло выполнить большинство членов организации.

Привычная норма труда представляла собой норму труда среднего (по мастерству, физической силе, сноровке и т. д.) для данной организации работника. Тех, кто слишком рьяно брался за работу, равно как и тех, кто старался работать меньше всех (большинства), группа соответственно осаживала или подгоняла.

Иными словами, члены насильственно-мотивационной организации, находясь под прямым влиянием рабочих групп, были ориентированы на норму труда среднего работника группы (организации), т. е. в организации доминировала медицеитрическая (medius (лат.) — средний) организационная норма (М.ЦОН), при которой центральным действующим лицом организации выступал некий среднестатистический работник — aurea mediocritas159, на поведение которого ориентировались и все члены организации, и вся система организационных требований.

Рис.4.5. Схема определения нормы труда в насильственно-мотивационной организации

При таком принципе организационного дизайна какое-либо значительное повышение производительности труда было невозможно: норма труда, значительно превышающая среднюю, выглядела совершенно абсурдной и нереальной — ведь она была совершенно не по плечу большинству работников! Норма, которую могут выполнить практически все работники, разумеется, никак не предполагала и соревнования работников друг с другом: их задача сводилась к тому, чтобы работать как все — не хуже, но и не лучше. По-видимому, и в представлениях менеджеров того времени значительное увеличение нормы труда вряд ли представлялось возможным: сила традиций и вера в безошибочность мнения большинства ограничивали диапазон даже робких предпринимательских мечтаний. Кроме того, минимальные возможности перемещения товаров и обмена информацией, как правило, ограничивали рынок сбыта произведенных товаров локальными местными рынками, которые также не нуждались в значительном увеличении объемов производства.