Русское средневековье

.pdfми ограбил окрестности Нижнего Новгорода и отправился в татарский город Булгар, где продал своих пленников в рабство мусульманским купцам.

Распродав добычу, ушкуйники отправились вниз по Волге, грабя всех встречных. При этом, как отмечает летописец, христианских купцов только грабили, а исламских убивали. Нигде не получая достойного отпора, новгородцы доплыли до Астрахани. Местный хан по имени Салчей начал переговоры с ушкуйниками. О чем говорили татары и ушкуйники, неизвестно, но по итогам переговоров был устроен пир, во время которого перепившихся новгородцев просто перерезали. Все их богатство досталось татарам.

Некоторые авторы пишут, что во время этого похода ушкуйники якобы взяли город Сарай – номинальную столицу Золотой Орды, однако, никаких подтверждений этому нет. Точно так же не соответствует истине версия о борьбе ушкуйников с Ордой, которая с легкой руки писателя Александра Широкорада пошла гулять в последние годы. Они были профессиональными воинами, которые заботились лишь о своем кармане и при случае не брезговали заниматься вовсе грязными делами, например, продавать своих единоверцев в рабство. Ну, а главное достижение Прокопа – разгром двух русских городов, Костромы и Нижнего Новгорода.

Походы ушкуйников не закончились с гибелью Прокопа, но по мере централизации власти на Руси этот промысел становился все опаснее и сложнее, пока не сошел на нет. Хотя есть версия, что часть ушкуйников в конце 14 века переселились на Вятку. Впоследствии их потомки влились в число первых казаков.

Глава 34. Досмерти пьяны легли у Пьяны

Фактический распад Улуса Джучи на владения отдельных постоянно воюющих между собой претендентов на ханский престол привел к тому, что русские княжества стали не бояться воевать против татар. К тому же многие татарские «царевичи» сами давали повод русским взяться за оружие, вторгаясь в русские земли для грабежа. Формально Русь все еще была вассалом хана Золотой Орды и не пыталась изменить этого положения. Однако налетчики действовали по своей воле, а, значит, борьба с ними не была борьбой против Великого хана, следовательно русские имели полное юридическое право браться за оружие.

521

В 1365 году бек Тагай из улуса Мохши (современная Пензенская область) неожиданно напал на Рязанское княжество. Пока местный князь Олег Иванович собрал войска, ордынцы сожгли город Переяс- лавль-Рязанский. Однако на этом их везение закончилось. Когда татары переправлялись через реку Войда, на них обрушились объединенные силы рязанского, пронского и козельского княжеств. Татары были разгромлены, сам Тагай бежал. Потеряв своих лучших воинов, этот бек уже не оправился, и вскоре его земли были захвачены Мамаем.

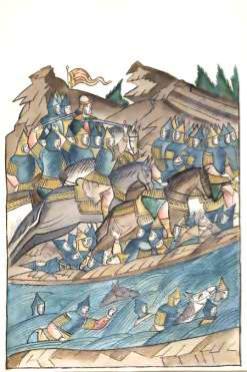

Следующий русско-ордынский бой произошел спустя два года у речки Пьяны238 в Нижегородском княжестве. Берега этой небольшой реки дважды за одно десятилетие обильно обагрялись русской и татарской кровушкой. Первый раз это случилось в 1367 году, когда дружины Дмитрия Суздальского и Бориса Городецкого здесь нагнали татарский отряд, совершивший набег на городецкое княжество. Русские дружинники атаковали и разгромили ордынцев, при этом многих кочевников загнали в реку, где те и потонули. Командовавший ордынцами полководец Булат-Темир бежал в Орду, где был убит по приказу хана Азиза. Зато спустя десять лет именно на этой реке ордынцы возьмут кровавый реванш за разгром Булат-Темира.

Затем, пользуясь ослаблением Орды, наши князья начали потихоньку распространять свое влияние на юго-восток, в Поволжье. Так, в 1370 году Димитрий Константинович Суздальский с братом Борисом и сыном Василием совершил поход в Булгарию. Местный правитель Асан был вынужден откупаться от русских богатыми дарами. Весной 1376 года Великий князь Дмитрий Иванович послал в поход на Казань своего воеводу Дмитрия Боброк-Волынского. К великокняжеским войскам присоединились дружины нижегородских княжичей Василия и Ивана Дмитриевичей. Под стенами города произошел бой, по результатам которого казанцы вынуждены были заплатить русским пять тысяч рублей. Из этих денег по тысяче рублей получили московский и нижегородский князья, а остаток был разделен между участниками похода. Помимо этого казанский хан признал верховенство Московского князя, и в город были направлены русские сборщики податей и таможенники.

Естественно, такая активность русских не нравилась татарским владыкам, однако, поглощенные междоусобицей, они не могли уделить Руси должного внимания. Тем более, что до определенного времени князья продолжали платить дань. В итоге разные татарские отряды наносили небольшие удары по пограничным княжествам и отходили обратно в степь. Наиболее успешно действовали татары из Орды Мамая. В 1373 году они устроили масштабный набег на Рязанское княже-

238 Пьяна – приток реки Суры, а Сура – приток Волги.

522

ство, которое сильно пострадало. Однако пройти дальше в глубь страны степняки не смогли, потому что на Оке их уже ждало московское войско, с которым ордынцы не захотели связываться. В следующем году в Нижний Новгород прибыли послы этого полководца с отрядом в полторы тысячи воинов. Однако горожане перебили и послов, и их конвой. За это спустя год воины Мамая напали на окраины этого княжества.

Так что шестидесятые-семидесятые годы четырнадцатого века стали периодом постоянных пограничных столкновений усиливающейся Руси и слабеющей Орды.

В середине семидесятых годов четырнадцатого века к волжским берегам прикочевал хан Араб-шах Муззаффар из Сибирского ханства, которого русские называли Арапша. Будучи представителем влиятельнейшего клана Шибанидов, он собирался побороться за трон Великого хана. Но прежде он ударил по близлежащим русским землям: по мелкому Новосильскому княжеству в верховьях Оки. Затем, в 1377 году он запланировал нанести удар по Нижнему Новгороду, о чем стало известно русским. Великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович двинулся на помощь нижегородцам. Собралась значительная армия из представителей многих княжеств Северо-востока Руси. Однако Арапша наносить удар не спешил. В результате, безрезультатно простояв на берегу Пьяны и не дождавшись врага, русская армия разделилась. Решив что тревога была ложной, Великий князь с москвичами отправился домой. На месте остались суздальский княжич Иван Дмитриевич со своей дружиной и отряды из Владимира, Ярославля, Переславля, Юрьева и Мурома.

Врага не было видно, и войско стояло в бездействии. Вскоре пришла весть, что татары стоят в восьми сотнях километров от Пьяны у реки Волчьи Воды239. Узнав об этом, воины решили, раз враг далеко, то и опасности нет, все расслабились, и боевой поход превратился в пикник. Бояре устраивали охоты и пиры, почти все стали активно злоупотреблять спиртным. Русский летописец оставил яркое описание происходившего: «Они же повели себя беспечно, не помышляя об опасности: одни — доспехи свои на телеги сложили, а другие — держали их во вьюках, у иных сулицы240 оставались ненасаженными на древко, а щиты и копья не приготовлены к бою были. А ездили все, расстегнув застежки и одежды с плеч спустив, разопрев от жары, ибо стояло знойное время. А если находили по зажитьям мед или пиво, то пили без меры, и напивались допьяна, и ездили пьяными. Поистине — за Пьяною пьяные! А старейшины, и князья их, и бояре старшие, и вельможи, и вое-

239Сейчас это река Волчья в Харьковской области.

240Дротики

523

воды, те все разъехались, чтобы поохотиться, утеху себе устроили, словно они дома у себя были».

Когда веселье достигло апогея, неожиданно появился Арапша, которого к русскому лагерю тайно провели мордовские князья. Единственным русским отрядом, сумевшим встретить врага во всеоружии оказались дружинники, звенигородского княжича Федора Андреевича. По словам летописца, «Андреяна Звенигородского сын, князь Федор, побил татар многих. Был же тот князь Федор Звенигородский телом велик зело и храбр на супостаты, и крепость и силу многу имея». Однако сила князя не спасла ситуации. Неготовое к бою русское войско было разгромлено полностью. Татары стремительно атаковали и безжалостно рубили бездоспешных ратников, сопротивлявшихся сшибали конями, бегущих расстреливали из луков. Пытаясь уйти, князь Иван Дмитриевич Суздальский бросился верхом в Пьяну, но утонул. Такая же судьба ждала многих бояр и простых воинов. Случилось это несчастье второго августа 1377 года.

Арабша вполне сумел воспользоваться своей победой. Не встречая сопротивления, его войска дошли до самого Нижнего Новгорода, грабя все на пути. Суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович не имел сил, чтобы сопротивляться и оставил город. Его примеру последовали жители, которые сели на суда и отплыли вверх по Волге. Татары два дня грабили брошенный город и его окресености и с добычей вернулись в свои владения.

Проблемами Нижнего Новгорода попытались воспользоваться соседи. Сразу же после ухода Арапши на русское княжество совершили набег мордовцы. Однако, князь Дмитрий Константинович разгромил их, а зимой состоялся совместный московско-суздальский карательный поход на Мордву. Русские огнем и мечом прошли мордовские земли и жестоко отомстили за то, что мордовские князья помогали Арапше.

Судьба самого Арапши непонятна. По одной версии он захватил Сарай и провозгласил себя ханом Улуса Джучи. В пользу этой версии говорят находки сарайских монет с его именем, датируемых периодом с мая 1377 по апрель 1378 года. По другой версии, он поступил на службу к Мамаю. Писатель Александр Широкорад считает, что Арапша был убит по поручению Мамая. Как бы там ни было, вскоре после своей победы этот татарский полководец навсегда пропадает со страниц летописей.

***

Спустя год после успешного похода Арапши проверить крепость русских границ попробовал Мамай, отправивший в набег отряд под командованием своего мурзы Бегича. С ним шло по разным подсчетам от

524

тридцати до пятидесяти тысяч воинов. Узнав об этом Великий князь Дмитрий со своими войсками двинулся навстречу степнякам и занял позиции у них на пути на переправе через реку Вожу.

Три дня войска простояли на разных берегах, не решаясь начать бой. Русские придерживались оборонительной стратегии и не собирались атаковать кочевников, способных отступить, а затем обойти русскую рать и нанести удар во фланг. Бегич же не рисковал переправляться на глазах у русских, чтобы не дать им возможности атаковать ордынскую армию по частям.

Наконец князь решил отступить от брода и дать врагу переправиться, чтобы вынудить его к прямому бою. Русские войска отошли и заняли позиции, но стали так, чтобы переправа все равно была в кольце наших отрядов. Центр русской армии возглавлял сам Дмитрий Иванович, фланговые отряды – князь Даниил Пронский и окольничий Тимофей Вельяминов.

Бегич принял вызов и 11 августа 1378 года переправился на противоположный берег, где его ждали русские полки. Татары атаковали в конном строю центр нашей армии, надеясь прорвать его, а затем развернуться и ударить с тыла по нашим фланговым отрядам. Однако русский центр выдержал удар, а фланги пошли в атаку. Татары оказались в мешке, смешались и лишились своего главного преимущества – мобильности. А когда погиб Бегич, ордынская армия потеряла всякую управляемость и превратилась в толпу вооруженных людей, думающих лишь о спасении. В их рядах началась паника, а русские атаковали, сжимая кольцо... Наконец татары побежали. Спасаясь, они кинулись в реку, стремясь переправиться на безопасный берег, но узкий брод не мог вместить всю эту массу всадников, и большинству пришлось переправляться вплавь под дождем русских стрел. Множество воинов погибло в давке или утонуло…

Следующим утром русская армия, не встречая сопротивления, переправилась и захватила татарский лагерь со всем обозом.

Эта битва показала, что русские могут побеждать ордынцев в больших сражениях, и подняла авторитет московского князя на недосягаемый уровень. По сути тут, на берегах Вожжи, состоялась грандиоз-

525

ная репетиция будущей битвы за освобождение Руси. Наша армия приобрела незаменимый опыт, который позволил и в дальнейшем побеждать ордынцев.

Мамаю провал Бегича принес множество проблем. Мало того, что его армия лишилась тысяч воинов, так еще был нанесен сильный удар и по авторитету самого Мамая. Вожди степных кланов подчинялись ему лишь потому, что это было им выгодно. Если же Мамай ослабел, то зачем служить ему? Без зазрения совести они откочуют за Волгу и присоединятся к хану Тохтамышу.

В 1379 году Мамай в качестве карательной акции совершил удачный поход против Рязанского княжества, сжег его столицу, а князя Олега Ивановича заставил подчиниться Орде. Однако, столкновение со своим главным врагом, Дмитрием Ивановичем, татарский полководец отложил на следующий год.

Глава 35. Дмитрий или Мамай. Великое противостояние

Ожесточенная и кровавая война за власть в Улусе Джучи, которую начал беклярибек Мамай, в огромных количествах поглощала и людей, и средства. Пока в казне водилось серебро, с пополнением постоянно редевших армий проблем не возникало, однако год шел за годом, а победы все не было видно. Между тем, доходы полководца таяли, а трофеи не покрывали затраты. В 1362 году Мамай достиг зенита своей мощи, захватив Сарай и посадив на престол хана Абдаллаха, но затем удача отвернулась от него. Сначала Мамая выбили из Поволжья, потом начали теснить еще дальше на запад241. И самое обидное, стоило Мамаю разбить одного врага, как тут же появлялся новый, и приходилось все начинать сначала. К тому же, воспользовавшись ослаблением орды, русские князья стали уменьшать размер дани и задерживать еѐ выплату, а потом и вовсе Великий князь Дмитрий отказался платить Мамаю.

Правда, поначалу князья признали власть Абдаллаха и платили. Более того, когда в Орде было двоецарствие и наши князья сами могли выбирать, кого из претендентов на ханский престол признавать своим сюзереном, Дмитрий Московский выбрал именно ставленника Мамая и ему отправлял дань. Однако и князь, и беклярибек относились друг к другу с подозрением. Татарин боялся чрезмерного усиления Москвы, а Дмитрий Иванович понимал, что именно Мамай самый опасный из ор-

241 Ставка Мамая находилась на территории современной Запорожской области Украины, а его базовыми регионами были Крым и степи между Днепром и Доном.

526

дынских владык для Руси, так как его владения непосредственно граничили с нашими землями. Так что, платя дань, князь выигрывал себе время, чтобы успеть объединить русские княжества под своей рукой и в нужный момент бросить на чашу весов силу всей Руси.

Кстати, о титулах Мамая. От хана он получил звание беклярибек, кроме того, он мог титуловаться арабским титулом эмир, который примерно соответстввовал нашему князю. Недаром в русских летописях его и называли князем или темником. Так что формально по положению в ордынской иерархии Мамай и князь Дмитрий Иванович Московский были равны друг другу. Приказывать же Мамай мог лишь от имени своего хана, сначала Абдаллаха, а затем Мухаммеда Буллак-хана. Если же кто-то из русских или ордынских князей не признавал легитимность этих правителей, заставить вельмож подчиниться Мамай мог лишь голой силой.

Занимаясь собственными делами, русские правители внимательно следили за происходящим в степи и делали выводы. В это время все чаще в наших летописях появляются записи вроде этой, датированной 1373 годом: «Того же лета в Орде замятня была, и многие князья ордынские между собою избиты были, а татар бесчисленно пало. Так гнев Божий пришел на них по беззаконию их». Ордынцы сами истребляли себя, и это давало нашим предкам шанс сбросить со своей шеи нахлебников.

Два десятилетия московская элита на севере и Мамай со своим кланом на юге Восточной Европы занимались практически одним и тем же делом – подавляли и подчиняли соседей и конкурентов, чтобы стать единственными лидерами на Руси и в Улусе Джучи соответственно. К концу семидесятых годов стало ясно, что Дмитрий Иванович со своей задачей справился, а Мамай – нет. Русь обрела единство и усилилась, князья уже не боялись поднимать оружие против степняков, а воины научились побеждать. У Мамая же дела шли все хуже и хуже. Его враг Тохтамыш подчинил себе Поволжье и Северный Кавказ, и под контролем беклярибека остались лишь причерноморские степи и Крым. Тохтамыш был сильнее и медленно, но верно оттеснял противника, отбирая себе область за областью.

В этой ситуации Мамаю нужно было предпринять что-то неординарное, что позволило бы ему резко усилиться и вырваться вперед. Ему необходима была большая победоносная война, которая наполнила бы казну и привлекла новых сторонников. Выбор цели для похода тоже не составлял трудности. Удар должен был быть нанесен по Руси, которая все больше и больше выходила из-под ордынского контроля. Мамай был умным человеком и понимал: если сейчас не сломить Москву, не раздробить Русь на слабые, враждующие между собой княжества, то

527

вскоре придется не только забыть о дани, но того и гляди, русские сами смогут нанести удар по Орде. Так что поход Мамая не был ни грабительским набегом, ни случайностью – он тщательно планировался и готовился не один год. Идеи о захвате наших княжеств муссировались в приближенных к Мамаю кругах годами, но условия для такого похода не складывались. Ведь удар должен был быть такой силы, чтобы решительно ослабить и заново подчинить Русь. Но к 1380 году Мамаю стало ясно: или сейчас, или уже никогда.

Готовясь к походу, Мамай собирал под свои знамена всех, кого только мог. Кроме его подданных, в армию активно вербовались наемники. Согласно Летописной повести о Куликовской битве, «пришел ордынский князь Мамай с единомышленниками своими, и со всеми прочими князьями ордынскими, и со всеми силами татарскими и половецкими, наняв еще к тому же войска бесермен, армен, фрягов, черкасов, и ясов, и буртасов … Со всеми этими сообщниками пошел Мамай на великого князя Дмитрия Ивановича. И это потому, что нечестивый люто гневался из-за своих друзей и любимцев, из-за князей, убитых на реке Воже. И начал неистово и поспешно силы свои собирать, в ярости двинувшись и в силе великой, желая пленить христиан. И тогда двинулись все племена татарские».

То есть, помимо кочевников, которых русские книжники называли то татарами, то половцами, на Русь шли отряды наемников из числа армян, итальянцев, черкасов242 и народов Северного Кавказа и Поволжья. Кроме того, союзниками Мамая русские летописцы называют Литовское и Рязанское княжества. Если с Литвой все ясно - Мамай и Ольгерд были союзниками много лет, - то вопрос о князе Олеге Рязанском вызывает разногласия среди историков.

С одной стороны, Москва и Рязань были давними соперниками и не раз в четырнадцатом веке воевали между собой. Лишь неблагоприятное расположение рядом со степью, приводившее к постоянным набегам кочевников, не позволило Рязани стать центром собирания Руси вместо Москвы. В 1371 годом у села Скорнищево около Переяслав- ля-Рязанского состоялась битва между войсками князей: рязанского Олега и московского Дмитрия. По описанию Никоновской летописи, события произошли следующим образом: «Рязанцы, свирепые и гордые люди, до того вознеслись умом, что в безумии своѐм начали говорить друг другу: не берите с собою доспехов и оружия, а возьмите только ремни и верѐвки, чем было бы вязать робких и слабых москвичей. Последние, напротив, шли со смирением и воздыханием, призывая Бога на помощь. И встретились с рязанцами на Скорнищеве, и была брань лю-

242 Черкасы в то время жили и в Крыму, и на Восточном побережье Черного моря.

528

тая и сеча злая. Тщетно махали рязанцы веревочными и ременными петлями; они падали, как снопы, и были убиваемы, как свиньи. Итак, Господь помог великому князю Дмитрию Ивановичу и его воинам: одолели рязанцев, а князь их Олег Иванович едва убежал с малою дружиною». В итоге, к Москве отошел ряд земель, ранее принадлежавших Рязани. Так что особой любви к Великому князю рязанцы не испытывали и могли бы, если и не помогать ордынцам, то во всяком случае сохранять вооруженный нейтралитет и не помогать общерусской армии Дмитрия Ивановича. К тому же за год до Куликовой битвы, Мамай прошелся по Рязанскому княжеству огнем и мечом, заставив его признать свою власть.

Так что Олег вполне мог, и должен был поддержать Мамая, своего сюзерена и врага своего врага. Однако в действительности войска Рязани так и не объединились с татарами. То ли не успели подойти, то ли вообще не собирались участвовать в войне...

С другой стороны, татары для Рязани тоже были врагами, причем врагами страшными, регулярно устраивавшими походы и дважды за последние пять лет сжигавшими столицу княжества. Поэтому помогать Мамаю резона тоже не было. Похоже князь Олег Иванович Рязанский придерживался политики лавирования между двумя силами. Он и Мамаю обещал помощь и союз, и в Москву посылал гонцов со сведениями об Орде. Кстати, в «Задонщине» говорится о том, что в Куликовской битве погибло семьдесят рязанских бояр, сражавшихся на стороне Дмитрия Донского. Были ли они посланы своим князем или присоединились к русскому войску как добровольцы - неизвестно.

Помимо Мамая и Дмитрия к Куликовому полю двигались армии литовского князя Ягайло. Он формально были в союзе с татарами и шел на соединение с ордынцами, однако, по каким-то причинам недошел. По самой распространенной версии, его отряды просто не успели. Когда Мамай был разгромлен, литовцы стояли в дневном переходе от места боя. Правда напрашивается вопрос: а почему литовцы не успели? Литва и Москва были соперниками, и за сравнительно недолгое время правления князя Дмитрия трижды литовцы устраивали походы на Москву. Так что их союз с Мамаем вполне оправдан. Правда, есть один нюанс: союзник Мамая Ольгерд, доставивший столько неприятностей русским княжествам, уже три года как лежал в могиле. Вполне вероятно, что если бы он был жив, то литовцы атаковали бы своих врагов. Однако сменивший Ольгерда князь Ягайло вовсе не был смертельным врагом Дмитрия Донского. Кроме того, он еще очень непрочно сидел на троне и мог опасаться, что собственные родственники поспешат ударить ему в спину, если он увязнет в войне. Так что, продолжая политику дружественных отношений с Мамаем, он вовсе не горел желанием

529

терять воинов за пределами Литвы. К тому же, многие его воины были русскими по крови и православными по вере, а потому помогать мусульманам уничтожать своих единоверцев вовсе не желали. Не идти вовсе литовский князь не мог по двум причинам. Во-первых, чтобы не дать повод Мамаю для разрыва мирного договора, а во-вторых, чтобы прикрыть собственную границу на случай, если вдруг ордынцы решат немного пограбить его подданных.

Поэтому Ягайло шел так, чтобы гарантированно не успеть к битве, ну а там, узнав кто победил, принять решение о дальнейших действиях.

***

Упоминание фрягов – итальянцев, а если точнее, то генуэзцев среди разноязыкой армии Мамая вызывает к жизни многочисленные версии и догадки, кем же они были да и были ли вообще. Тут мнения историков варьируются от «итальянцев не было вообще» до «центр армии Мамая состоял из наемной генуэзской пехоты».

Первая версия мне представляется |

|

неправдоподобной, учитывая, что во |

|

время правления Мамая генуэзские ко- |

|

лонии в Крыму получили целый ряд |

|

привилегий. Например, помимо Кафы |

|

(Феодосии), бывшей собственностью |

|

республики Генуя еще с тринадцатого |

|

века, в 1357 году генуэзцы приобрели |

|

Чембало (современная Балаклава), а в |

|

1365 — Солдайю (современный Судак) |

|

и основали колонию Воспоро на месте |

|

современной Керчи243. Естественно, что |

|

такая щедрость Мамая была вызвана от- |

|

нюдь не любовью татарского вельможи |

|

к итальянским поэтам. В этот период |

|

отношения между итальянцами и ор- |

Укрепления Судака. |

дынцами были очень тесными и взаимо- |

Фото автора |

|

|

выгодными. Генуэзские дипломаты и |

|

купцы, действуя в связке с ордынской администрацией, играли большую роль в экономических отношениях Причерноморья. Так что было бы удивительно, если бы их не было в грандиозном походе 1380 года, к участию в котором Мамай привлек всех своих союзников, вассалов и соседей.

243 Всего на побережье Крыма, Кубани и Абхазии у генуэзцев было до четырех десятков поселений, правда все они в той или иной мере подчинялись власти Золотой Орды.

530