Русское средневековье

.pdfствия. Конные монгольские тумены прекрасно справлялись с этой задачей и были своеобразным прообразом танковых групп Вермахта.

Не удивительно, что монголам сопутствовал успех. Европейские рыцари и воины не уступали ни в силе, ни в храбрости своим противникам. Тем более, не было у монголов превосходства в качестве вооружений, но они побеждали в силу своей организованности. По сути, в этой войне столкнулись войска двух эпох. Европейцы, в том числе и русские, были воинами феодальной эпохи, т.е. по сути ополченцами с хромающей дисциплиной, отсутствием общего руководства и неспособностью на планирование долговременных и масштабных действий. Им противостояла регулярная монгольская армия. Пожалуй, единственная регулярная армия того времени в мире…

Главной целью этого похода была Венгрия, и этому были две причины. Во-первых, укрывшиеся там кипчаки, а во-вторых, это самая западная часть Великой евразийской степи, где монгольские кони могли вольно кормиться. Соответственно, монголы могли легко превратить еѐ в базу для дальнейших операций против Европы.

Монгольские силы были разделены на три группировки под командованием внуков Чингисхана Байдара, сына Чагатая, Батыя, сына Джучи и Кадана, сына Угэдэя.

Байдар с ханами Орду и Кайду шел на правом фланге и через современную Беларусь ворвался в Польшу и Чехию. Его главной задачей было не допустить удара поляков во фланг Батыю, наступавшему южнее на Венгрию. Воины Кадана шли на левом фланге через современную Молдавию и Румынию.

***

И Папа Римский, и европейские светские владыки понимали нависшую над ними угрозу, но объединиться для отпора не могли, слишком уж Старый свет был разорван противоречиями и взаимной враждой. Как раз ко времени монгольского вторжения противостояние Папы Римского Григория IX и императора Священной Римской империи германской нации Фридриха Второго Гогенштауфена достигло апогея. Папа отлучил соперника от церкви, а тот в ответ двинул свои войска к Риму. Естественно, что объединить силы всей Европы для крестового похода против монголов не удалось. Напрасно император Фридрих взывал к монархам: «Время пробудиться от сна, открыть глаза духовные и телесные. Уже секира лежит при дереве, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью целому христианству. Уже давно мы слышали о нем, но считали опасность отдаленною, когда между ним и нами находилось столько храбрых народов и князей. Но теперь, когда одни из этих князей погибли, а другие обращены в

351

рабство, теперь пришла наша очередь стать оплотом христианству против свирепого неприятеля». Кстати, несмотря на столь пламенный призыв, сам император против Батыя не выступил.

Северный отряд монголов прошелся огнем и мечем по Польше. Зимой-весной 1241 года монголы в трех битвах разбили польские отряды под Турском, Хмельником и Торчком, захватили города Люблин, Завихост и Краков.

С захватом Кракова связана одна интересная легенда. На центральной площади города, которая называется Рынок, в то время стоял, и сохранился до сих пор, Мариацкий (т.е. посвященный деве Марии) костел. Находящийся на его башне трубач увидел приближение монголов и поднял тревогу. Он успел протрубить на три стороны света, а когда начал трубить в четвертый раз, вражеская стрела попала ему в горло, и труба смолкла. В память об этом событии сегодня каждый час над Краковом разносится сигнал трубача - «гейнал». Трижды он звучит полностью, а последний раз обрывается, как и в тот страшный день. Будучи в Кракове, автор лично услышал сигнал, хотя из-за обилия галдящих туристов так и не смог разобрать, оборвался ли четвертый «гейнал» или нет.

Кроме того, с погибшим трубачом связана еще одна легенда117: «...Рассказывают, что когда, во время Второй мировой войны, в

Самарканде формировалось одно из подразделений будущего Войска Польского, несколько польских солдат отправились на базар. Прознав, что они родом из Польши, местные старики обратились к ним с настоятельной просьбой привести с собой в следующий раз полкового трубача. Немало удивившись столь необычной просьбе, поляки все же привели на базар своего земляка-трубача. И потекла протяжная мелодия горна - зазмеилась по узким улочкам древнего Самарканда, заскользи- ла-засверкала переливами майоликовых красок по узорным порталам мавзолея Регистан, повторяя вычурные переплетения линий орнамента, чтобы, вспыхнув напоследок, яркой искрой, раствориться навсегда в лазурно-голубом небе во все времена пребывающей, боголюбимой Азии. Поблагодарив трубача за исполнение их желания, старики рассказали, что некогда, один воин из их народа совершил страшный грех: убил выстрелом из лука муэдзина из западных пределов мира в тот момент, когда тот, звуками трубы, призывал людей к молитве. С той поры возникло поверье: чтобы смыть грех, надо чтобы муэдзин-трубач из тех краев, встав в центре Самаркандского базара, повторил свой прерванный призыв к молитве».

117 http://www.trip.uz/tcatalogue/page-missia_samarkand.html

352

***

В начале апреля хан Байдар подошел к Вроцлаву – столице Силезии. Сам город был брошен жителями, но его цитадель, в которой укрылись остатки разбитых местных войск, оказалась крепким орешком. Пока монголы осаждали Вроцлав, краковский князь Генрих сумел собрать около города Легница118 под свои знамена крупную армию, куда помимо поляков входили немецкие и моравские рыцари, а также, пятьсот воинов из Ордена Тамплиеров, в том числе шесть братьеврыцарей. Кроме того на помощь ему выступил чешский король Вацлав Первый с пятьюдесятью тысячами воинов. Узнав об этом, Байдар снял осаду Вроцлава и выступил навстречу Генриху.

Обе армии встретились у Лигницы вечером восьмого апреля, а на следующий день должно было начаться сражение. В этот момент вспомогательные войска, набранные монголами в Поволжье и использовавшиеся на самых опасных заданиях, попытались взбунтоваться. Их предводитель по имени Пуреш тайно обратился к Генриху Благочестивому и обещал во время боя перейти на его сторону. Однако монголы

узнали об измене и казнили заговорщиков.

Утром 9 апреля началось сражение, в котором участвовало от тридцати до сорока тысяч европейцев и примерно столько же или чуть меньше их противников. Монголы сначала атаковали силезскую легкую кавалерию, а когда в битву вступили основные

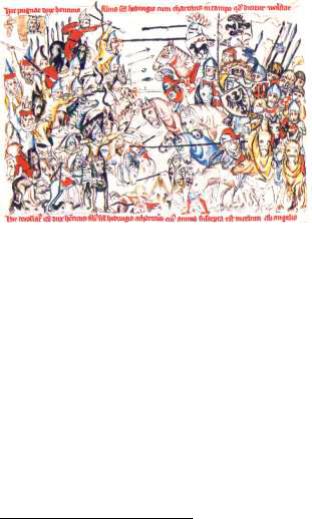

силы рыцарской конницы, обра- Битва при Легнице. тились в притворное бегство. Ры-

Миниатюра XIV в

цари кинулись их преследовать и в азарте погони расстроили свои ряды, и далеко оторвались от собственной пехоты. В итоге, рыцари по-

пали в ловушку, и их со всех сторон буквально расстреляли монгольские лучники, а выживших добила атака тяжелой монгольской кавалерии. Израненные, шокированные европейцы кинулись бежать. Так погибла рыцарская кавалерия. Затем монголы вернулись к Легнице, чтобы добить оставшуюся христианскую пехоту. Впрочем, особо стараться им и не пришлось: увидев разгром своей кавалерии, пехотинцы сами бросилась врассыпную. Монголам оставалось только рубить беглецов. Разгром был полнейший. Сам князь Генрих погиб, и его отрубленную го-

118 Другие названия города Лигница и Вальштатт

353

лову монголы насадили на копье и возили с собой, показывая подданным князя.

Во время этой битвы монголы, помимо ложного отступления, применили еще одну хитрость. Когда рыцарская кавалерия пошла в атаку, монголы сумели устроить густую дымовую завесу за их спиной, так что пехотинцы не видели подробности избиения рыцарей. Некоторые исследователи считают, что это было первое в Европе применение пороха, хотя, скорее всего, это была какая-то зажигательная смесь, типа греческого огня.

Король Вацлав в момент сражения находился всего лишь в одном дневном переходе от Легницы. Тысячи прекрасных воинов, которые могли переломить ход противостояния, совсем немного опоздали, но эта задержка была фатальной. Вместо армии союзников их встретили толпы перепуганных беглецов и монгольские разъезды. Видя это, король не решился атаковать и отступил. Монголы тоже не стали тратить время на чешскую армию, а, разоряя все на своем пути, отправились на соединение с армией Батыя в Венгрию.

***

Когда-то венгры (они же мадьяры) были кочевым народом, жившим в Заволжье и на Южном Урале. Затем они перекочевывали все дальше и дальше на запад, миновали Причерноморье, к концу девятого века перешли Карпаты и появились на берегах Дуная. Именно отсюда начинается история собственно Венгрии – воинственного королевства, доставившего немало проблем своим соседям. Не раз мадьярская конница отправлялась в многокилометровые грабительские рейды по Европе, сея ужас и разрушения. Страшные всадники проходили континент, как нож сквозь масло, грабили Италию и Францию, доходили до Испании. Многие районы Германии и Балкан вынуждены были платить венграм регулярную дань. Такое положение длилось добрые полвека, пока наконец в 955 году император Священной римской империи германской нации, Оттон Великий, в страшной битве на реке Луг, в Баварии, не уничтожил венгерское войско.

Уцелевшие кочевники поняли, что дальше на Запад продвинуться не удастся и начали обживаться на уже завоеванных землях. Они быстро адаптировались к новым условиям, приняли католичество, частично осели на землю, став земледельцами и ремесленниками. Мадьярская знать не забывала свое степное происхождение, поддерживала связи с кочевниками Причерноморья и частенько давала земли для поселения представителям различных кочевых народов. Не даром именно сюда бежали разбитые Батыем половцы.

354

Ко времени монгольского вторжения Венгерское королевство включало в себя собственно Венгрию, а также современные Словакию и Хорватию. Правил страной король Бела IV, прямой потомок древнего вождя Арпада, приведшего венгров в Европу. Умный и деятельный Бела давно осознал, какую угрозу несли монголы, и деятельно готовился к обороне, хотя собственные магнаты, опасаясь усиления центральной власти, ставили ему палки в колеса. Все же объявив созыв общего ополчения, 119 король сумел собрать в своей столице, Пеште, многочисленную армию. На помощь Беле пришел его брат, хорватский герцог Коломан. Какая точно была численность венгерской армии, неизвестно. Оценки разняться от тридцати до ста тысяч воинов, но все свидетели подчеркивали, что мадьяров и хорватов было вдвое больше, чем вторгшихся в Венгрию монголов.

Пока собиралась армия, под стенами венгерской столицы появились передовые отряды Батыя. Взять город, имевший прекрасные укрепления и огромную армию защитников, они, естественно, не могли, но окрестности опустошили. Видя, что противников немного, венгры решили выйти из крепости и атаковать. Бела имел все основания рассчитывать на успех и со

всеми своими силами в начале апреля двинулся вперед. Монгольский авангард спешно стал уходить на восток на соединение с основной армией Батыя. Сам хан, готовясь к битве, собирал в это время в единый кулак все монгольские отряды. Растекшиеся по равнине отдельные отряды собирались в одну орду, а из разоренной Польши на помощь Батыю шли войска ханов Байдара, Орду и Кайду.

Наконец, спустя неделю отступления, монгольский полководец почувствовал себя достаточно сильным, чтобы дать бой. Отступающие части азиатов дали себя догнать у переправы через реку Шайо в долине Маха. Монголы расположились на еѐ восточном берегу, венгры с налету захватили мост и построили перед ним полевые укрепления, где расположилась часть королевских воинов. Большая же часть христиан ста-

119 В то время города Буда и Пешт еще не соединились в единый Будапешт

355

ла укрепленным лагерем на западном берегу. В качестве передвижных стен венгры использовали повозки, которые для большей надежности скрепили между собой цепями. На этом день закончился. Выставив караулы, европейцы отправились спать, чтобы набраться сил перед сражением, которое они планировали начать на следующий день.

Батый своим воинам отдохнуть не дал. В ночной тишине основные силы монголов с камнеметами под руководством старого Субэдея переправились через реку выше и ниже по течению и незамеченными окружили венгерский лагерь. На рассвете на ничего не подозревающих европейцев обрушился залп из десятков тысяч стрел. Помимо стрел, на сонный лагерь летели и сосуды с зажигательной смесью из катапульт. Забились раненые кони, началась паника. Полуодетые воины гибли сотнями, а смертоносный дождь не прекращался. Слаженно, залп за залпом, стреляли монголы, и тысячи стрел раз за разом обрушивались на лагерь. Венгерское войско смешалось и превратилось в толпу вооруженных, паникующих людей. Каждый думал, как ему закрыться от стрел, командирам не удавалось навести порядок, а бойцы разных отрядов перемешались, внося дополнительный хаос. В этот момент с восточного берега в лобовую атаку на мост пошел Батый. Защитники были сметены натиском, и монголы стали переправляться на венгерскую сторону. Король Бела вывел свою войско из лагеря и бросился навстречу Батыю. Но когда две армии сошлись, оказалось, что монгольская атака через мост – лишь отвлекающий маневр. Главный удар нанес Субэдей, атаковавший королевскую армию с правого фланга. Этого удара европейцы не выдержали и стали отступать к своему лагерю, надеясь перегруппироваться за его стенами. Монголы не отставали и завязался бой на стенах лагеря. Парадоксальная ситуация: меньшая армия атаковала лагерь большей.

Лучники Батыя практически безнаказанно расстреливали защитников с окружающих холмов, а основные силы кидались на штурм сразу с трех сторон. Некоторые венгерские отряды оборонялись отчаянно, но большинство уже и не мечтало о победе. Всем хотелось только спастись. Так как монголы с одной стороны не атаковали, то некоторые воины Белы через оставленное окно ускакали из лагеря. Монголы никак не отреагировали. Тогда и другие венгры поверили, что смогут спастись бегством. Сначала поодиночке, а потом группами они стали бросать лагерь. Паника росла, как снежный ком, и вот уже почти все войско кинулось бежать. Это было не отступление, а паническое бегство. Венгры бросали доспехи и даже оружие, стремясь побыстрее вырваться. Но уйти почти никому не удалось. Оказалось, что этот проход – заранее подготовленная ловушка, и беглецов уже поджидает в засаде еще один монгольский отряд. Эти воины на свежих лошадях легко догнали

356

беглецов и устроили самую настоящую резню. Лишь королю Беле с небольшим отрядом телохранителей удалось пробиться сквозь ряды врага и бежать в Австрию. А на берегах Шайо вскоре все было кончено. Батый одержал очередную блестящую победу.

Вот как описал происходившее архидиакон Фома120 из города Сплит в своей хронике «История архиепископов Солоны и Сплита»: «…Приблизительно во втором часу дня все многочисленное татарское полчище, словно в хороводе, окружило весь лагерь венгров. Одни, натянув луки, стали со всех сторон пускать стрелы, другие спешили поджечь лагерь по кругу. А венгры, видя, что они отовсюду окружены вражескими отрядами, лишились рассудка и благоразумия и уже совершенно не понимали, ни как развернуть свои порядки, ни как поднять всех на сражение, но, оглушенные столь великим несчастьем, метались по кругу, как овцы в загоне, ищущие спасения от волчьих зубов. Враги же, рассеявшись повсюду, не переставали метать копья и стрелы. Несчастная толпа венгров, отчаявшись найти спасительное решение, не представляла, что делать. Никто не желал советоваться с другими, но каждый волновался только о себе, будучи не в силах заботиться об общем спасении. Они не защищались оружием от ливня стрел и копий, но, подставив спины, сплошь валились под этими ударами, как обычно падают желуди с сотрясаемого дуба. И так как всякая надежда на спасение угасла, а смерть, казалось, растекается по лагерю перед всеобщим изумленным взором, король и князья, бросив знамена, обращаются в бегство…

Тогда оставшиеся воины, с одной стороны, напуганные повальной смертью, а с другой — объятые ужасом перед окружившим их всепожирающим пламенем, всей душой стремились только к бегству. Но в то время, как они надеются в бегстве найти спасение от великого бедствия, тут-то они и наталкиваются на другое зло, ими же устроенное и близко им знакомое. Так как подступы к лагерю из-за перепутавшихся веревок и нагроможденных палаток оказались весьма рискованно перекрыты, то при поспешном бегстве одни напирали на других, и потери от давки, устроенной своими же руками, казалось, были не меньше тех, которые учинили враги своими стрелами. Татары же, видя, что войско венгров обратилось в бегство, как бы открыли им некий проход и позволили выйти, но не нападали на них, а следовали за ними с обеих сторон, не давая сворачивать ни туда, ни сюда. А вдоль дорог валялись вещи несчастных, золотые и серебряные сосуды, багряные одеяния и дорогое оружие. Но татары в своей неслыханной жестокости, нисколько не заботясь о военной добыче, ни во что не ставя награбленное цен-

120 Он был свидетелем нашествия монголов и писал по горячим следам. Его хроники – одно из наиболее полных свидетельств о монгольском походе на Запад.

357

ное добро, стремились только к уничтожению людей. И когда они увидели, что те уже измучены трудной дорогой, их руки не могут держать оружия, а их ослабевшие ноги не в состоянии бежать дальше, тогда они начали со всех сторон поражать их копьями, рубить мечами, не щадя никого, но зверски уничтожая всех. Как осенние листья, они падали направо и налево; по всему пути валялись тела несчастных, стремительным потоком лилась кровь; бедная родина, обагренная кровью своих сынов, алела от края и до края. Тогда жалкие остатки войска, которыми еще не насытился татарский меч, были прижаты к какому-то болоту, и другой дороги для выхода не оказалось; под напором татар туда попало множество венгров, и почти все они погибли».

Так на берегах Шайо всего за несколько часов жуткой бойни погибла венгерская армия. Теперь в центральной Европе у монголов не было равного противника. Вскоре после битвы пал Пешт, жителей которого монголы перерезали практически всех поголовно. Затем, не встречая организованного сопротивления, монголы разграбили Венгрию, Словакию, Хорватию и Далмацию, а их передовые отряды вышли на берега Адриатического моря. Уцелели только хорошо укрепленные каменные крепости, которые монголы не смогли или не стали брать штурмом. Впрочем, они устояли скорее всего не благодаря крепости стен, а потому, что монголы взяли так много добычи, что эти «крепкие орешки» могли отложить на потом. Хан Батый был в зените своей мощи и казалось, что он в состоянии вернуть времена Аттилы, когда вся Европа склонилась перед вождем кочевников. По крайней мере, он имел немало шансов покорить себе весь континент, если бы двинулся дальше на запад. Европейцы из-за своей разобщенности вряд ли имели возможность остановить надвигающееся нашествие. Однако неожиданно для всех монголы развернулись и отправились на восток.

Причиной этого спасительного для Европы решения послужила смерть великого хана Угэдея в далеком Каракоруме. Теперь вся внутриполитическая ситуация в империи могла коренным образом измениться. Если бы на трон взошел откровенный враг Батыя Гуюк, то над сыновьями Джучи нависала бы реальная угроза. Поэтому Батый посчитал, что борьба за власть в Монголии ему более важна, чем завоевание Европы. В этой ситуации многочисленная и прославленная победами армия Батыя могла стать веским аргументом при перераспределении ролей в империи. Но для этого она должна была находиться поближе к Коренному улусу. Поэтому Батый своей базой избрал берега Волги, откуда мог легко отправиться и на Запад, и на Восток.

Батыю и его сторонникам удалось почти на пять лет оттянуть выборы нового правителя, но все же в 1246 году именно Гуюк стал великим ханом. А еще два года спустя он со своим войском двинулся про-

358

тив Батыя. Тот сдаваться не пожелал, и империя оказалась перед угрозой начала гражданской войны. Однако Гуюк внезапно скончался, а его престол занял хан Мунке (Менгу), друг и сподвижник Батыя по походу в Европу.

Нещадно битым европейцам так хотелось, чтобы их предки одержали хоть одну победу над монголами, что в начале девятнадцатого века чешский поэт и филолог Вацлав Ганка пошел на прямой подлог. Он изготовил якобы старинный манускрипт, в котором речь шла о битве у Оломоуца, где чехи под предводительством воеводы Ярослава из Штернберка якобы разбили захватчиков. Ничего подобного в реальной истории не было, но долгое время историки считали сведения об этом придуманном сражении реальными. И даже после разоблачения подделки рассказы о храбром Ярославе продолжают кочевать из книги в книгу.

***

Великий хан Менгу в благодарность за поддержку пожаловал Батыю титул «старейшего в роду», тем самым подчеркнув значимость этого хана для империи. Однако юридически Батый, несмотря на свое могущество, продолжал оставаться вассалом великого хана. Впрочем, правительство в Каракоруме в дела Батыя особо не вмешивалось, ограничиваясь лишь получением регулярной дани. Так что фактически Батый был полным хозяином на своих землях. Кстати, о землях. Улус121, когда-то выделенный Чингисханом хану Джучи и его потомкам, благодаря походам 1237-1242 годов, многократно увеличился. Одна часть покоренных земель, в основном это были степи ранее принадлежавшие половцам, полностью вошли во владения Батыя. Вторая часть, в том числе и русские княжества, стали вассалами хана, обязанными выплачивать дань и выполнять различные повинности. В том числе и военную – русские отряды должны были участвовать в ханских походах.

Свою столицу Батый основал на берегах Волги и назвал без лишней скромности Дворцом, а по-тюркски Сараем. Сразу же Батый позаботился о налаживании системы связи между столицей и областями, создав почтовую систему, основанную на цепи ям - пунктов где гонцы могли отдохнуть, взять свежих лошадей. Появился класс чиновников, управляющих подвластными землями.

Так возникло государство, которые русские называли Ордой122, а монголы – Улусом Джучи. Оно охватывала территорию современных Молдавии, Украины, части Российской Федерации123, Казахстана, Уз-

121Улус – монгольское название удельного владения, даваемого правителем своему вассалу.

122«Золотой» Орду стали называть лишь в шестнадцатом веке, когда самого этого государства уже не было.

123Кроме крайнего Севера и Дальнего Востока

359

бекистана и Туркмении. Первые четверть века Орда формально считалась вассалом Монгольской империи, но уже при внуке Батыя, хане Менгу-Темире, в 1267124 году стала полностью независимым государством.

Политически Орда повторяла систему, введенную еще Чингисханом. Вся территория делилась на две большие административные единицы: Правое и Левое крыло, каждое из которых, в свою очередь, делилось на меньшие улусы. В Правое крыло с центром в Сарае входили земли от Дуная и до Центрального Казахстана, в Левое – соответственно все территории восточнее. Владельцы улусов в случае войны были обязаны выставлять определенное количество воинов, а в мирное время

–платить налоги и выполнять различные хозяйственные повинности.

ИБатый, и последующие ордынские правители прилагали большие усилия, чтобы возродить нормальную жизнь на захваченных территориях. Они покровительствовали торговле и ремеслам, приглашали мастеров из Ирана и Хорезма, строили новые города. Население Золотой Орды было крайне разноплеменным. Если центральную степную часть улуса населяли кочевники, то по границам жили оседлые народы: русские, булгары, мордва, марийцы, узбеки, туркмены, народы Северного Кавказа, грузины, армяне …

Выше всех на социальной лестнице стояли монголы и другие выходцы из Центральной Азии, бывшие становым хребтом государства и его основной военной силой. Наибольшую по численности группу составляли тюркоязычные половцы-кипчаки, признавшие власть пришельцев. Элита этих народов во время нашествия была вырезана и заменена монгольскими ставленниками, однако, вскоре этнические монголы просто растворились среди более многочисленных кипчаков.

***

После окончания монгольского Западного похода и возвращения Батыя на берега Волги, отношения между Русью и Ордой были урегулированы. Побежденные русские князья признавали себя данниками и вассалами хана. Первым в Сарай отправился новый Великий князь владимирский Ярослав Всеволодович. Батый утвердил его верховным правителем Руси, выдав специальный указ – ярлык. За Ярославом в ставку монголов потянулись и другие князья с уверениями в покорности. С этого момента и на долгие годы именно воля ордынского хана станет решающим аргументом в споре князей о главенстве. Наступил период,

124 До этого года монеты, которые чеканились в Сарае, несли имя Великого хана, а с 1267 имя хана Золотой Орды. Точно так же в грамотах ордынских ханов до Менгу-Темура на первое место ставилось имя великого хана.

360