- •Гнойно-септические инфекции

- ••Бактерии

- ••Грамположительные бактерии

- ••Микоплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium)

- ••Анаэробы

- ••Грамотрицательные кокки

- •Staphylococcus aureus

- ••Основным резервуаром золотистых стафилококков у здоровых людей является полость носа. Однако золотистые стафилококки

- ••После госпитализации носителями, в основном больничных штаммов золотистых стафилококков, становится 20–30 % пациентов.

- •Факторами патогенности возбудителя (S. aureus) являются микрокапсула, компоненты клеточной стенки, ферменты и токсические

- •Диагностика

- ••В окрашенных мазках отделяемого из половых органов видны типичные стафилококки. Но при микроскопировании

- •Streptococcus pyogenеs

- •Факторы вирулентности:

- ••S.pyogenes – это грамположительная (т.е. в муреиновую сетку встроены другие компоненты: полисахариды, белки.),

- ••В прошлом столетии S.pyogenes унесла очень много жизней особенно после того, как она

- •Диагностика

- •Enterococcus faecalis

- •• Энтерококк не образует спор и капсул. Они имеют овальную форму и размер

- •Proteus mirabilis

- ••Кроме того, протеи обладают способностью к адгезии. Органеллами, определяющими адгезию микробной клетки протея,

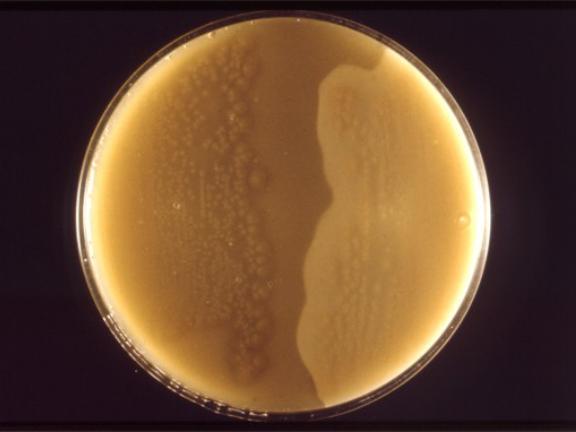

- •Рост бактерий Proteus mirabilis на питательной среде

- •Диагностика

- •Klebsiella pneumoniae

- ••Klebsiella pneumoniae — одна из причин внутрибольничных инфекций. В последние годы в разных

- ••Klebsiella pneumoniae колонизирует кишечник современного человека в первые 5–6 дней жизни, причем основным

- •Диагностика

- •Clostridium perfringens

- ••Clostridium perfringens, серотип А, а также некоторые другие виды клостридий, при попадании в

- •Диагностика

- ••На агаризованных средах образуются круглые колонии 1—2 мм в диаметре с гладким или

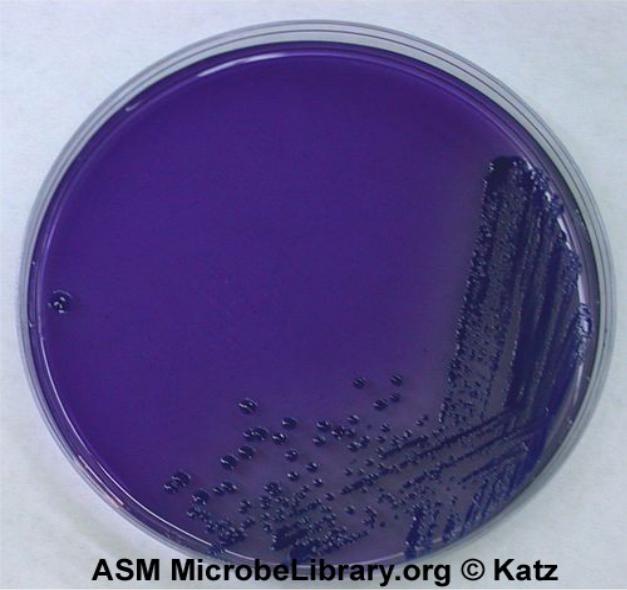

- •Зоны преципитации вокруг колоний C. perfringens на желточном агаре

- •Bacteroides

- ••Бактероиди-род грамотрицательных, чаще всего неподвижных, анаэробных палочковидных бактерий. Размеры-0,5- 0,8х 1-2 мкм.

- •Bacteroides fragilis

- •Диагностика

•Klebsiella pneumoniae колонизирует кишечник современного человека в первые 5–6 дней жизни, причем основным источником klebsiella pneumoniae являются мать и персонал родильных домов. Обнаружение klebsiella pneumoniae в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) человека, в общем случае, не требует лечения. У здорового человека в 1 г кала насчитывается до 105 klebsiella pneumoniae.

•Предположительный источник клебсиелл

—больной человек. К. pneumoniae выделяют из ротоглотки и ЖКТ у 5% здоровых лиц.

Диагностика

•Основным методом диагностики является бактериологический. Материал для посева может быть различным: гной, кровь, ликвор, испражнения и др. Его сеют на дифференциально-диагностическую среду К-2 (с мочевиной, рафинозой, бромтимоловым синим), через сутки вырастают крупные блестящие колонии с окраской от желтой или желто-зеленой до голубой. Далее у бактерий определяется подвижность посевом в среду Пешкова и наличие орнитиндекарбоксилазы. Эти признаки не свойственны клебсиеллам. Окончательная идентификация заключается в изучении биохимических свойств и определении серогруппы с помощью реакции агглютинации живой культуры с К-сыворотками. Выделенная культура проверяется на чувствительность к антибиотикам.

Clostridium perfringens

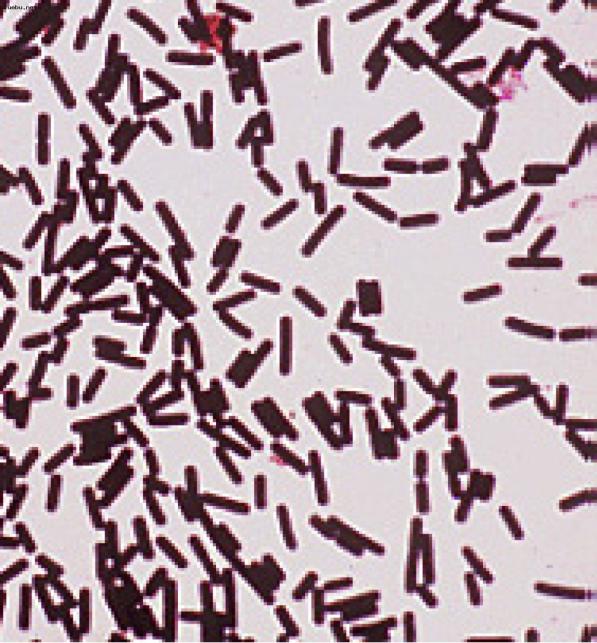

•Clostridium perfringens — грамположительные, неподвижные, не имеющие жгутиков, спорообразующие строго анаэробные бактерии (за исключением серотипа А), по форме представляющие собой большие удлиненные палочки длиной от 4 до 8 мкм, толщиной от 0,8 до 1,5 мкм, с выпуклостью в середине. Clostridium perfringens способны длительное время сохраняться во внешней среде.

•Clostridium perfringens часто встречается в почве (около 105 бактерий на 1 г почвы), уличной пыли, в сточных водах, различных отложениях почвы, а также в пищеварительном тракте человека и различных домашних и диких животных.

•Споры clostridium perfringens обладают высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолет, радиацию, кислоты и щелочи, различных дезинфицирующих средств, хорошо переносят нагревание, охлаждение, высыхание, сохраняют жизнеспособность в домашних холодильниках и морозильных камерах.

•Clostridium perfringens, серотип А, а также некоторые другие виды клостридий, при попадании в не подвергшиеся первичной хирургической обработке раны, раневые карманы, участки некроза, плохо снабжаемые кровью ткани, могут вызывать газовую (анаэробную) гангрену, характеризующуюся быстро развивающимся и прогрессирующим некрозом тканей с образованием отека, газов, тяжелой интоксикацией.

•C.perfringens - нормальный обитатель кишечников человека и животных, в почву попадает с испражнениями. Является возбудителем раневой инфекции - вызывает заболевание при попадании возбудителя в анаэробных условиях в раны. Обладает высокой инвазивностью и токсигенностью. Инвазивность связана с выработкой гиалуронидазы и других ферментов, оказывающих разрушающее действие на мышечную и соединительную ткани. Главный фактор патогенности - экзотоксин, оказывающий гемо-, некро-, нейро-, лейкотоксическое и летальное воздействие. В соответствии с антигенной специфичностью экзотоксинов выделяют серотипы возбудителя. Наряду с газовой гангреной C.perfringens вызывает пищевые токсикоинфекции (в их основе - действие энтеротоксинов и некротоксинов).

Диагностика

•Лабораторная диагностика включает бактериоскопию отделяемого ран, выделение и идентификацию возбудителя, выявление и идентификацию токсина в биопробах с использованием реакции нейтрализации специфическими антитоксическими антителами.

•Особенностью всех спорообразующих бактерий является устойчивость к нагреванию, что учитывается при лабораторной диагностике - исследуют прогретую и непрогретую пробы. При исследовании на клостридии одну (непрогретую) пробу засевают на жидкие среды (казеиновые или мясные) и плотные дифференциально - диагностические среды (Вильсон - Блера, Виллиса - Хоббса). Другие части исходного материала прогревают при +80 и +100о С в течение до 20 минут и засевают в жидкие накопительные среды. Выросшие культуры грамположительных палочек пересевают на плотные дифференциально - диагностические среды.

•Среда Виллиса - Хоббса содержит кроме питательного агара, лактозу, индикатор, яичный желток и обезжиренное молоко. Дифференциация видов клостридий осуществляется по изменению цвета индикатора в красный (ферментация лактозы) и наличию вокруг колоний зоны (ореола) опалесценции (лецитиназная активность). Колонии C.perfringens окрашены в цвет индикатора и имеют ореол опалесценции.

•На агаризованных средах образуются круглые колонии 1—2 мм в диаметре с гладким или зубчатым краем. Колонии, выросшие в толще агара, имеют чечевицеобразную форму. В жидкой среде — помутнение с дальнейшим просветлением среды и образованием беловатого хлопьевидного осадка. На среде Китт-Тароцци — помутнение с обильным газообразованием. На кровяном агаре образуются круглые гладкие сероватые колонии, постепенно зеленеющие и окружённые зоной гемолиза β-типа. На желточном агаре ввиду образования лецитиназы образуются зоны преципитации