- •Теория вероятностей

- •§2.1. Случайное событие. Вероятность

- •§ 2.2. Случайная величина. Закон распределения. Числовые характеристики

- •§ 2.3. Нормальный закон распределения

- •§ 2.4. Распределения Максвелла и Больцмана

- •Лекция 2.

- •Математическая статистика

- •§3.1. Основные понятия математической статистики

- •§ 3.2. Оценка параметров генеральной совокупности по ее выборке

- •§3.3. Проверка гипотез

- •§ 3.4. Корреляционная зависимость. Уравнения регрессии

- •Лекция 3.

- •Механические колебания и волны.

- •5.1. Свободные механические колебания (незатухающие и затухающие)

- •5.2. Кинетическая и потенциальная энергии колебательного движения

- •5.3. Сложение гармонических колебаний

- •5.4. Сложное колебание и его гармонический спектр

- •5.5. Вынужденные колебания. Резонанс

- •5.6. Автоколебания

- •5.7. Уравнение механической волны

- •5.8. Поток энергии и интенсивность волны

- •5.9. Ударные волны

- •5.10. Эффект Доплера

- •Лекция 4

- •Акустика

- •6.1. Природа звука и его физические характеристики

- •§ 6.2. Характеристики слухового ощущения. Понятие об аудиометрии.

- •§ 6.3. Физические основы звуковых методов исследования в клинике

- •§ 6.4. Волновое сопротивление. Отражение звуковых волн. Реверберация

- •§ 6.5. Физика слуха

- •6.6. Ультразвук и его применения в медицине

- •6.7. Инфразвук

- •6.8. Вибрации

- •Лекция 5

- •Течение и свойства жидкостей

- •Уравнение Бернулли.

- •1. Схема трубки тока жидкости для вывода формулы Бернулли.

- •1)Наклонная трубка тока постоянного сечения.

- •2)Горизонтальная трубка тока переменного сечения.

- •3) Измерение скорости жидкости. Трубка Пито.

- •7.1. Вязкость жидкости. Уравнение Ньютона. Ньютоновские и неньютоновские жидкости

- •7.2. Течение вязкой жидкости по трубам. Формула Пуазейля

- •Факторы, влияющие на вязкость крови в организме.

- •9.1. Модели кровообращения

- •Лекция 6

- •7.5. Турбулентное течение. Число Рейнольдса

- •9.1. Модели кровообращения

- •9.2. Пульсовая волна

- •9.3. Работа и мощность сердца. Аппарат искусственного кровообращения

- •Лекция 7.

- •Физические процессы в биологических мембранах

- •11.1. Строение и модели мембран

- •11.2. Некоторые физические свойства и параметры мембран

- •11.3. Перенос молекул (атомов) через мембраны. Уравнение Фика

- •11.4. Уравнение Нернста—Планка. Перенос ионов через мембраны

- •11.5. Разновидности пассивного переноса молекул и ионов через мембраны

- •11.6. Активный транспорт. Опыт Уссинга

- •Лекция 8.

- •11.7. Равновесный и стационарный мембранные потенциалы. Потенциал покоя

- •11.8. Потенциал действия и его распространение

- •11.9. Активно-возбудимые среды. Автоволновые процессы в сердечной мышце

- •Лекция 9.

- •Электрическое поле

- •12.1. Напряженность и потенциал — характеристики электрического поля

- •12.2. Электрический диполь

- •12.3. Понятие о мультиполе

- •12.4. Дипольный электрический генератор (токовый диполь)

- •12.5. Физические основы электрокардиографии

- •12.6. Диэлектрики в электрическом поле

- •12.7. Пьезоэлектрический эффект

- •12.8. Энергия электрического поля

- •12.11. Электрический разряд в газах. Аэроионы и их лечебно-профилактическое действие

- •Лекция 10.

- •12.9. Электропроводимость электролитов

- •12.10. Электропроводимость биологических тканей и жидкостей при постоянном токе

- •15.1. Первичное действие постоянного тока на ткани организма. Гальванизация. Электрофорез лекарственных веществ

- •14.2. Переменный ток

- •14.3. Полное сопротивление в цепи переменного тока. Резонанс напряжений

- •14.4. Импеданс тканей организма. Дисперсия импеданса. Физические основы реографии

- •Магнитное поле

- •13.1. Основные характеристики магнитного поля

- •13.2. Закон Ампера

- •13.3. Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца

- •13.4. Магнитные свойства вещества

- •13.5. Магнитные свойства тканей организма. Понятие о биомагнетизме и магнитобиологии

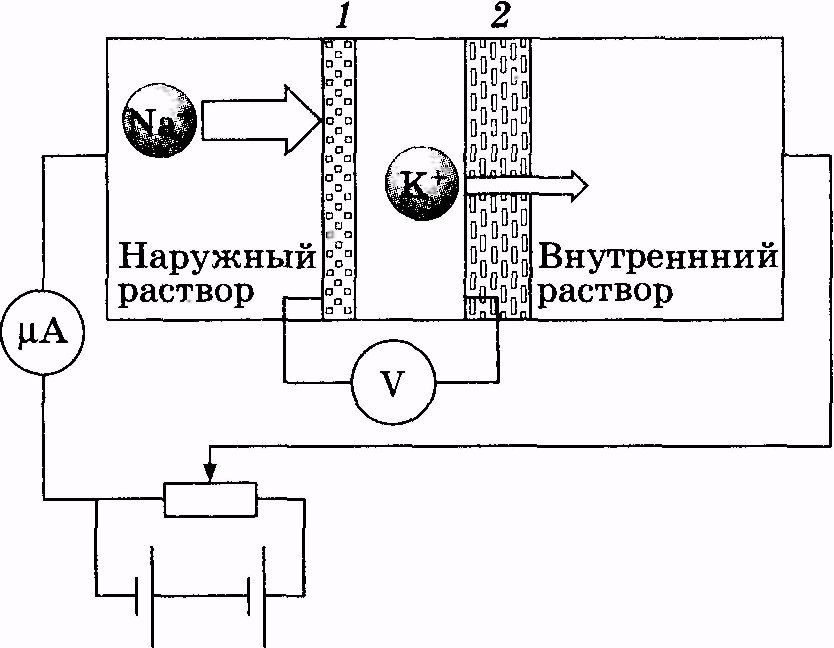

11.6. Активный транспорт. Опыт Уссинга

Наряду с пассивным транспортом в мембранах клетки происходит перенос молекул в область большей концентрации, а ионов —против силы, действующей на них со стороны электрического поля. Такая разновидность переноса поручила название активного транспорта. Если пассивный транспорт может происходить в любых полупроницаемых мембранах, как биологических, так и искусственных, то активный транспорт присущ только биологическим мембранам. Благодаря активному транспорту сохраняется пространственная неоднородность в клетке (отличие внутриклеточной среды от внеклеточного пространства), создаются и поддерживаются градиенты концентраций, электрических потенциалов и т. д. Активный перенос веществ через мембрану осуществляется за счет энергии гидролиза молекул (АТФ).

С уществование

активного транспорта через биологические

мембраны впервые было показано датским

ученым Уссингом вопытах

с переносом ионов натрия через кожу

лягушки, которая имеет

более сложную структуру, чем одиночная

мембрана. Кожу лягушки

можно представить как два последовательно

расположенных

барьера (1 и

2 на

рис. 11.14). Наружный барьер 1

(мембрана)

отличается тем, что он избирательно

проницаем для ионов натрия, но не калия.

В то же время внутренняя мембрана 2

более проницаема

для калия, чем для натрия. Экспериментальная

камера Уссинга,

изображенная на рис. 11.14, разделена на

две части кожей

лягушки. На рисунке кожа лягушки

располагается между наружным

и внутренним раствором: снаружи и изнутри

камеры заполнены раствором Рингера,

содержащим ионы натрия, калия, кальция

и хлора.

уществование

активного транспорта через биологические

мембраны впервые было показано датским

ученым Уссингом вопытах

с переносом ионов натрия через кожу

лягушки, которая имеет

более сложную структуру, чем одиночная

мембрана. Кожу лягушки

можно представить как два последовательно

расположенных

барьера (1 и

2 на

рис. 11.14). Наружный барьер 1

(мембрана)

отличается тем, что он избирательно

проницаем для ионов натрия, но не калия.

В то же время внутренняя мембрана 2

более проницаема

для калия, чем для натрия. Экспериментальная

камера Уссинга,

изображенная на рис. 11.14, разделена на

две части кожей

лягушки. На рисунке кожа лягушки

располагается между наружным

и внутренним раствором: снаружи и изнутри

камеры заполнены раствором Рингера,

содержащим ионы натрия, калия, кальция

и хлора.

В результате пассивного транспорта ионы натрия диффундируют из наружного раствора в кожу. При этом цитоплазма заряжается положительно относительно этого раствора. Ионы калия, проходя из цитоплазмы во внутренний раствор, заряжают ее отрицательно. Таким образом, на коже лягушки между внутренним и внешним барьерами возникает разность потенциалов. В установке имеется блок компенсации напряжения, позволяющий установить разность потенциалов на коже, равную нулю. Это можно контролировать вольтметром. Концентрацию ионов с наружной и внутренней сторон поддерживают одинаковой. Если бы при этих условиях перенос ионов определялся только пассивным транспортом, потоки частиц в обе стороны были бы одинаковыми, а суммарный поток через мембрану был бы равен нулю.

Однако с помощью амперметра был зарегистрирован ток в цепи, проходящий через кожу лягушки. Это свидетельствует о том, что через кожу лягушки происходит односторонний перенос заряженных частиц. Методом меченых атомов было показано, что имеет место движение ионов натрия от наружного раствора к внутреннему. Таким образом, результаты опыта Уссинга показали, что перенос ионов натрия через кожу лягушки не подчиняется законам пассивного транспорта. В этом случае имеет место активный перенос ионов.

Согласно современным представлениям, в биологических мембранах имеются ионные насосы — специальные системы интегральных белков (транспортные АТФазы). Известны четыре вида ионных насосов, три из которых обеспечивают перенос ионов Na+, К+, Ca2+ и Н+ через мембраны за счет энергии гидролиза АТФ. Механизм переноса протонов при работе дыхательной цепи митохондрий изучен менее всего.

Натрий-калиевый насос работает при условии сопряжения переноса ионов калия и натрия. Это означает, что если во внешней среде нет ионов калия, не будет активного переноса ионов натрия из клетки, и наоборот. Другими словами, ионы натрия активируют натрий-калиевый насос на внутренней поверхности клеточной мембраны, а ионы калия — на внешней.

Натрий-калиевый насос переносит из клетки во внешнюю среду три иона натрия в обмен на перенос двух ионов калия внутрь клетки. Один акт переноса требует затраты энергии одной молекулы АТФ. При этом создается и поддерживается разность потенциалов на мембране, причем внутренняя часть клетки имеет отрицательный заряд.

Надо отметить, что существует также активный перенос сахаров, аминокислот, нуклеотидов, но кинетика этих процессов недостаточно хорошо изучена. Интересно, что до сих пор нет достоверных сведений об активном транспорте анионов, хотя они играют важную роль в жизнедеятельности клеток (в особенности ионыхлора). По-видимому, анионы попадают в клетку путем пассивного переноса.