- •«Поджелудочная железа. Инсулин, глюкагон, соматостатин. Диабет 1-го типа (инсулиндефицитный) и диабет 2-го типа (инсулинрезистентный). Причины возникновения, сравнительная характеристика»

- •Содержание

- •1.Введение

- •2. Экзокринная функция поджелудочной железы

- •3. Эндокринная функция поджелудочной железы

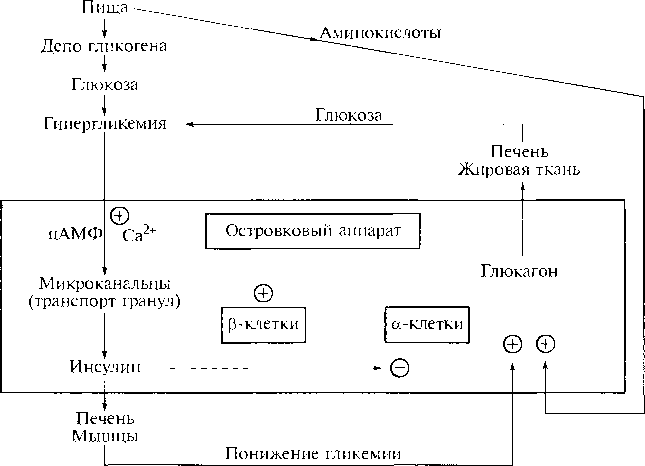

- •3.1. Инсулин: химическая природа, регуляция секреции, механизм действия, роль в обмене.

- •Реакции, связанные с активностью фосфатидилинозитол-3-киназы

- •Реакции, связанные с активацией map-киназного пути

- •Очень быстрые эффекты (секунды)

- •Быстрые эффекты (минуты)

- •Медленные эффекты (минуты-часы)

- •Очень медленные эффекты (часы-сутки)

- •3.2. Глюкагон: химическая природа, регуляция секреции, механизм действия, роль в обмене.

- •3.3. Соматостатин: химическая природа, регуляция секреции, механизм действия, роль в обмене.

- •4. Гипо- и гиперинсулинизм

- •5. Са́харный диабе́т 1-го типа

- •6.Сахарный диабет 2-го типа

- •Заключение

- •Лист для заметок литература

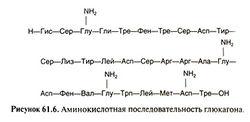

3.2. Глюкагон: химическая природа, регуляция секреции, механизм действия, роль в обмене.

Глюкагон представляет собой гормон полипептидной природы, выделяемый a-клетками поджелудочной железы. Основной функцией этого гормона является поддержание энергетического гомеостаза организма за счет мобилизации эндогенных энергетических ресурсов, этим объясняется его суммарный катаболический эффект.

В состав полипептидной цепи глюкагона входит 29 аминокислотных остатков, его молекулярная масса 4200, в его составе отсутствует цистеин. Глюкагон был синтезирован химическим путем, чем была окончательно подтверждена его химическая структура.

Глюкагон

образуется из препроглюкагона —

пептида-предшественника, состоящего

из 180 аминокислоти

пяти доменов которые подвергаются

раздельному процессингу (Bell et al., 1983). За

N-концевым сигнальным пептидом в молекуле

препроглюкагона следует глицентиноподобный

панкреатический пептид затем идут

аминокислотные последовательности

глюкагона и глюкагоноподобных пептидов

типов 1 и 2. Процессинг препроглюкагона

осуществляется в несколько этапов и

зависит от ткани, в которой он происходит.

В результате из одного и того же

препрогормона в а-клетках островков

поджелудочной железы и в нейроэндокринных

клетках

кишечника

(L-клетках) образуются разные пептиды.

Глицентин, важнейший промежуточный

продукт процессинга, состоит из

N-концевого глицентиноподобного

панкреатического пептида и С-концево-го

глюкагона,

разделенных

между собой двумя остатками аргинина.

Оксинтомодулин состоит из глюкагона и

С-концевого гексапептида, тоже разделенных

между собой двумя остатками аргинина.

Физиологическая роль пептидов — предшественников глюкагона не ясна, однако сложная регуляция процессинга препроглюкагона предполагает, что всем им должны быть присущи особые функции. В секреторных гранулах а-клеток островков поджелудочной железы различимы центральное ядро из глюкагона и периферический ободок из глицентина. В L-клетках кишечника секреторные гранулы содержат только глицентин; по-видимому, эти клетки лишены фермента, который превращает глицентин в глюкагон. Оксинтомодулин связывается с рецепторами глюкагона на гепатоцитах и стимулирует аденилатциклазу; активность этого пептида составляет 10—20% активности глюкагона. Глюкагоноподобный пептид типа 1 — чрезвычайно сильный стимулятор секреции инсулина, но он не оказывает почти никакого действия на гепатоциты. Глицентин, оксинтомодулин и глюкагоноподобные пептиды обнаруживаются преимущественно в кишечнике. Их секреция продолжается и после панкреатэктомии.

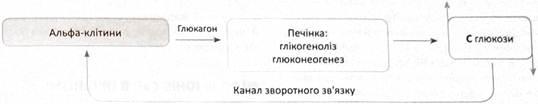

Регулируемым параметром в контуре регуляции секреции глюкагона является концентрация глюкозы. Уменьшение ее в крови стимулирует альфа-клетки, которые увеличивают секрецию гормона, что приводит к росту концентрации глюкозы, которая путем отрицательной обратной связи уменьшает секрецию глюкагона.

Увеличение секреции глюкагона вызывает повышение концентрации аминокислот в крови (особенно аргинина) холецистокинина, катехоламинов, ацетилхолина. Уменьшение секреции глюкагона возникает при увеличении: концентрации глюкозы в крови, инсулина, соматостатина, жирных кислот и кетонов.

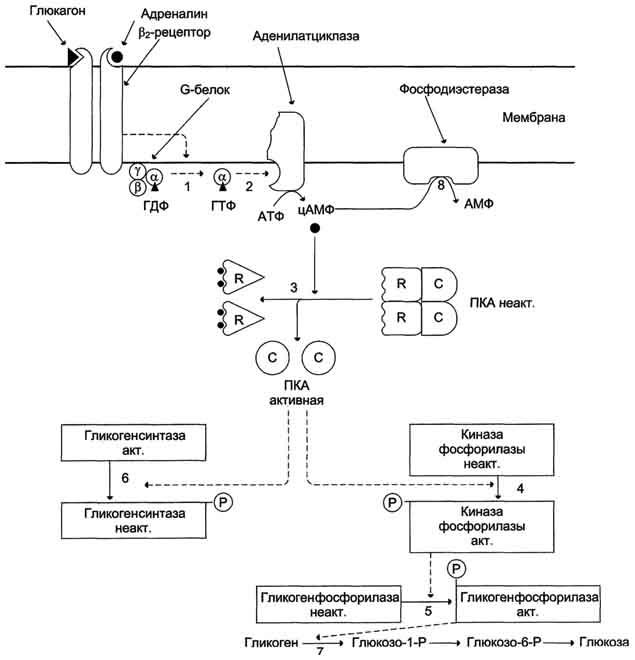

Глюкагон для гепатоцитов служит внешним сигналом о необходимости выделения в кровь глюкозы за счёт распада гликогена (гликогенолиза) или синтеза глюкозы из других веществ - глюконеогенеза (этот процесс будет изложен позднее). Гормон связывается с рецептором на плазматической мембране и активирует при посредничестве G-белка аденилатциклазу, которая катализирует образование цАМФ из АТФ (см. раздел 5). Далее следует каскад реакций, приводящий в печени к активации гликогенфосфорилазы и ингибированию гликогенсинтазы (рис. 7-29). Этот механизм приводит к высвобождению из гликогена глюкозо-1-фосфата, который превращается в глюкозо-6-фосфат. Затем под влиянием глюкозо-6-фосфатазы образуется свободная глюкоза, способная выйти из клетки в кровь. Таким образом, глюкагон в печени, стимулируя распад гликогена, способствует поддержанию глюкозы в крови на постоянном уровне.

1

- глюкагон и адреналин взаимодействуют

со специфическими мембранными рецепторами.

Комплекс гормон-рецептор влияет на

конформацию G-белка, вызывая диссоциацию

его на протомеры и замену в α-субъединице

ГДФ на ГТФ; 2 - α-субъединица, связанная

с ГТФ, активирует аденилатциклазу,

катализирующую синтез цАМФ из АТФ; 3 - в

присутствии цАМФ протеинкиназа А

(цАМФ-зависимая) обратимо диссоциирует,

освобождая обладающие каталитической

активностью субъединицы С; 4 - протеинкиназа

А фосфорилирует и активирует киназу

фосфорилазы; 5 - киназа фосфорилазы

фосфорилирует гликогенфосфорилазу,

переводя её в активную форму; 6-протеинкиназа

А фосфорилирует также гликогенсинтазу,

переводя её в неактивное состояние; 7 -

в результате ингибирования гликогенсинтазы

и активации гликогенфосфорилазы гликоген

включается в процесс распада; 8 -

фосфодиэсте-раза катализирует распад

цАМФ и тем самым прерывает действие

гормонального сигнала. Комплекс

ос-субъединица-ГТФ затем распадается,

α-, β- и γ-субъединицы G-белка реассоциируются.

Глюкагон увеличивает содержание глюкозы (способствует гипергликемии) в плазме крови. Этот эффект реализуется несколькими путями.

Стимуляция гликогенолиза. Глюкагон, активируя гликоген фосфорилазу и ингибируя гликоген синтазу в гепатоцитах, приводит к быстрому и выраженному распаду гликогена и освобождению глюкозы в кровь.

Подавление гликолиза. Глюкагон ингибирует ключевые ферменты гликолиза (фосфофруктокиназа, пируваткиназа) в печени, что приводит к содержания глюкозо-6-фосфата в гепатоцитах, его дефосфорилированию и освобождению глюкозы в кровь.

Стимуляция глюконеогенеза. Глюкагон усиливает транспорт АК из крови в гепатоциты и одновременно активирует ключевые ферменты глюконеогенеза (пируваткарбоксилаза. Фруктозо01,6-дифосфатаза), что приводи к содержания глюкозы в цитоплазме клеток и её поступлению в кровь.

Глюкагон способствует образованию кетоновых тел путем стимуляции окисления жирных кислот: ингибирование активности ацетил-КоА-карбоксилазы приводит к ↓ содержания ингибитора карнитин ацилтрансферазы – малонил-КоА, что приводит к усиленному поступлению жирных кислот из цитоплазмы в митохондрии для их β-окисления и превращения в кетокислоты. Другими словами, в отличие от инсулина, глюкагон оказывает кетогенный эффект.