3 курс / 2 семестр / Экология ландшафтов / Глазовская_2012

.pdf

Геохимия ландшафтов и география почв (к 100-летию М.А. Глазовской)

Дистанционные методы позволяют получать более точную и объективную информацию о состоянии посевов по сравнению с позиционными и полевыми обследованиями (контактными методами). Это обусловлено возможностями получения в автоматическом режиме (без участия человека) данных о состоянии и пространственном варьировании посевов внутри поля с точностью до метра. Более того, подобные данные могут быть получены на любой стадии сезона вегетации культуры и без непосредственного контакта с растениями. Их преимуществом является также более низкая затратность и возможность одновременного анализа полей на большой территории.

Вкачественедостатковдистанционныхметодовможноупомянутьовлиянииоблачностинавозможность получения спутниковых данных. Но использование аэросъемки возможно и при наличии облачности. Кроме того, в настоящее время уже имеются спутниковые системы, которые осуществляют зондирование земной поверхности и при наличии облачности. Но пока еще их пространственное разрешение недостаточно велико, а методы оценки фитомассы по этим данным недостаточно разработаны.

Спектральнаямногозональностьподобнойсъемкипозволяетвычислятьтакназываемыевегетационные индексы. В настоящее время их предложено уже достаточно много (NDVI, EVI, SAVI, PVI и др.), и среди них имеются индексы, которые достаточно хорошо коррелируют с количеством надземной фитомассы. Таким образом, подобные спутниковые данные теоретически позволяют не только оценивать микронеоднородности строения растительного покрова пахотных угодий, но и моделировать пространственное варьирование и общий уровень биомассы агроценозов, оценивая таким образом актуальную продуктивность пахотных почв.

Спутниковые данные в настоящий момент могут быть использованы в первую очередь для анализа актуальной продуктивности почв в разрезе отдельных регионов. При этом в качестве основного показателя актуальной продуктивности почв используется состояние посевов, которое индицируется по величине вегетационного индекса NDVI. Используется величина сезонного максимума вегетационного индекса для пахотных полей. Для получения оценки актуальной продуктивности почв отдельных регионов, величины сезонного максимума индекса агрегируются для всех полей региона для каждого сезона вегетации. В качестве региона анализа наиболее оптимально использовать хозяйство или административный район. В результате агрегации при получении интегральной оценки косвенно учитывается и специфика используемых севооборотов и региональные особенности агротехники возделывания культур.

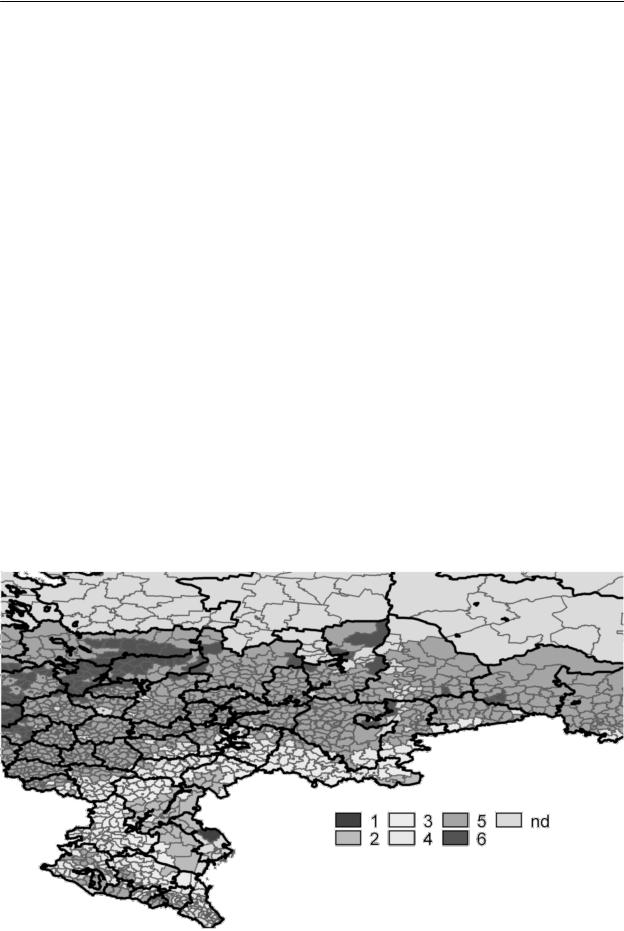

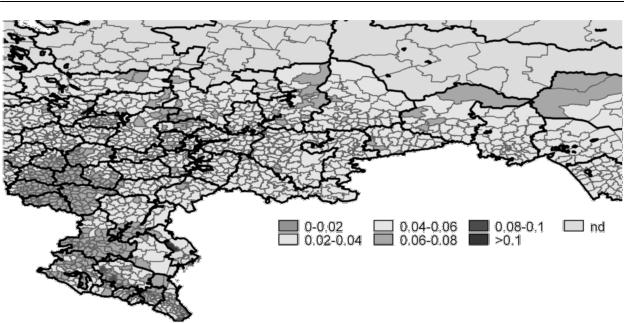

Был проведен спутниковый анализ актуальной продуктивности почв Европейской части России на уровнеадминистративныхрайонов.Вкачествеосновнойинформациидляпроведенияанализаиспользовались недельные композиты NDVI, полученные по данным MODIS за период с 2000 по 2010 годы [4]. Сезонные максимумы NDVI были осреднены для пахотных угодий в каждом административном районе. Далее было проведено ранжирование районов по величине осредненного сезонного максимума вегетационного индекса, а также был проведен анализ вариабельности величины осредненного сезонного максимума NDVI. Полученные результаты представлены на рис.1. и 2. Полученные данные показывают, что средняя актуальная продуктивность пахотных почв региона максимальна в Нечерноземной зоне, что связано, по-видимому, со спецификойнаборавозделываемыхкультур.Наибольшиеизмененияактуальнойпродуктивностиотгодакгоду наблюдаются в Центрально-Черноземной зоне и на Северном Кавказе, где возделываются преимущественно зерновые культуры и их урожайность в большей степени зависит от метеорологических условий.

Рис.1. Классы уровня актуальной продуктивности почв (от 1 – самый низкий до 6 – самый высокий)

270

Доклады Всероссийской научной конференции

Рис.2. Временная вариабельность уровня актуальной продуктивности почв (стандартное отклонение)

Полученные данные позволяют получить объективную оценку актуальной продуктивности пахотных земель региона. Сопоставление полученных данных с оценками, получаемыми на основе анализа чисто почвенных данных, позволяет получить информацию о роли антропогенного фактора в варьировании актуальной продуктивности почв, о полноте использования почвенных ресурсов. Кроме того, полученные данные могут быть интерпретированы с точки зрения интенсивности круговорота основных химических элементов в почве.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (ГК 16.515.11.5062) и РФФИ (гранты 11-01-91159-ГФЕН_а и 11-04-01376-а).

Литература

1.Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР. М.: Высшая школа. 1988. 324 с.

2.Доспехов Б.Э. Методика опытного дела (4-е изд.). М. Колос, 1979. 164 с.

3.Якушев В.П., Лыков А.М. К проблеме агрофизических основ систем земледелия нового поколения. Плодородие, 6, 2008. c. 18-26.

4.Лупян Е.А., Савин И.Ю., Барталев С.А., Толпин В.А., Балашов И.В., Плотников Д.Е. Спутниковый сервис мониторинга состояния растительности («Вега»). Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса, 2011. Т.8. № 1. С.190-198.

УДК 631.4

МЕТАМОРФОЗ ПЕДОСФЕРЫ ПОД ЧЕРНЕВЫМИ ЛЕСАМИ ПРИ СМЕНЕ СУБСТРАТНОЙ ПОРОДЫ В ПРОЦЕССЕ ПЕДОГЕНЕЗА

А.В. Салтыков

Институт водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, e-mail: saltykovav@yandex.ru

Современный облик педосферы зависит от многих факторов, основными из которых являются эволюционное развитие, климатические, геоморфологические и геологические условия, растительность, почвенная фауна и микрофлора. При этом климатические условия влияют на продолжительность и интенсивность процессов, субстратная порода является источником её минеральной составляющей, растительность и почвенные организмы – органической, а рельеф способствует внутрипочвенному перемещению поступивших веществ от источника к месту аккумуляции. Смена какого-либо из этих факторов обязательно приводит к ответным реакциям педосферы, как сложной открытой системы, в результате в ней происходят изменения морфологических, физических, физико-химических и химических характеристик её компонентов, т. е. метаморфоз.

Длительное развитие в относительно стабильных мягких гидротермических условиях, непрерываемых плейстоценовыми оледенениями, способствовало формированию очень мощного профиля с достаточно устойчивыми морфологическими, физическими, физико-химическими и химическими признаками.

ПедосфераподчерневымилесамиЗападнойСибириразвиваетсяначетвертичныхбурыхбескарбонатных глинах и тяжёлых суглинках, перекрывающих остатки ископаемой коры выветривания третичного или мезозойского возраста. Для них характерно постоянство окраски, химического, гранулометрического и минералогическогосостава,физическихифизико-химическихсвойствнавсейтерриторииихраспространения. Средняя мощность бурых глин составляет 4-6 м, но на плоских водораздельных пространствах и пологих

271

Геохимия ландшафтов и география почв (к 100-летию М.А. Глазовской)

склонах может достигать 20 м. Тем не менее, существуют участки, где в процессе педогенеза произошла полнаядеструкциябурыхглинисовременноеразвитиепедосферыпротекаетнапролювиально-делювиальных (хлоритовые сланцы) и коренных (граниты) породах. Выявить какие при этом происходят изменения в почвенном профиле, возможно только в текстурном горизонте, т. к. здесь можно исключить влияние других факторов педогенеза (растительности и рельефа).

Врезультате многолетних исследований выяснилось, что текстурный горизонт под черневыми лесами, гдепроизошлаполнаядеструкциябурыхбескарбонатныхглинидальнейшегоразвитиепротекаетнагранитах,

в1,2-2,3 раза обеднён глинистым веществом. Остальные свойства почвенного мелкозёма (кислотность, ёмкость поглощения, содержание гумусовых веществ и др.) существенно не изменяются.

Вмикроэлементном составе также происходят изменения, т. к. основным их источником является субстратная порода. Исходя из вышесказанного, можно сделать предположение, что текстурный горизонт на гранитах в процессе педогенеза будет обедняться керамофильными элементами, то есть элементами, поступающими в педосферу из глин, в частности, из бурых бескарбонатных глин.

Прежде чем перейти к сравнению микроэлементного состава текстурного горизонта на бурых бескарбонатных глинах и гранитах, сравним содержание микроэлементов в самих породах. По содержанию большинства из них эти породы имеют значительные различия. Бурые глины отличаются от гранитов повышенным содержанием почти всех микроэлементов, кроме свинца и ниобия, содержание которых в последнем больше.

Текстурный горизонт педосферы на бурых глинах и гранитах не имеют существенных различий по содержанию ниобия, никеля, меди и цинка, чего нельзя сказать об олове, свинце, кобальте и цирконии, содержание которых в текстурном горизонте на гранитах ниже. Несмотря на то, что граниты богаче бурых бескарбонатных глин по содержанию свинца и ниобия, обогащение педосферы этими элементами не происходит. Это подтверждает, что граниты не участвует в формировании её микроэлементного состава. Содержание остальных микроэлементов в текстурном горизонте на гранитах намного больше, чем в самой породе, что также свидетельствует об их появлении в педосфере из бурых бескарбонатных глин.

Поскольку для естественных радионуклидов, как и для микроэлементов, субстратная порода является основнымисточникомпоступлениявпедосферу,тоиврадионуклидномсоставетакжепроизойдутизменения.

Посодержаниюестественныхрадионуклидовбурыеглинынесколькоуступаютгранитам,особенноэто характерно для 40K, содержание которого в последних почти в 2 раза больше. Содержание 40K в текстурном горизонте на бурых бескарбонатных глинах аналогично его содержанию в этой породе. Интересным является то, что содержание этого радионуклида в текстурном горизонте на гранитах имеет такое же значение, что и в бурых глинах, и в 2 раза меньше, чем в самих гранитах. Последнее, также как и в случае с микроэлементами, доказывает отсутствие поступления 40K из этой породы в педосферу.

Текстурный горизонт на бурых глинах отличается относительно низким содержанием 238U, даже по сравнению с самими бурыми глинами. Обратная ситуация складывается для 232Th, содержание которого в текстурномгоризонтенабурыхглинахнамноговыше,чемвсамихбурыхглинах(в3,6раз)игранитах(в2,9раз).

Взаключении можно сделать вывод, что педосфера под черневыми лесами является достаточно устойчивой(несмотрянато,чтоотноситсякоткрытымсистемам)поотношениюксменесубстратнойпороды.

УДК 550.42

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ В РАЙОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ООО «БАЛАКОВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

А.Е. Самонов

ИГЕМ РАН, Москва, e-mail: aesam@igem.ru

Преимущественная переработка отечественных апатитовых концентратов (хибинских и ковдорских) и реже фосфоритов экстракционным сернокислотным способом (85%) обусловливает накопление объемных отходов производства фосфатных удобрений в виде фосфогипса – дигидрата или полугидрата (CaSO4 ∙ nH2O), содержащего повышенные количества не извлеченных особо ценных и токсичных компонентов, таких как фтора,стронция,редкоземельныхметаллов(РЗМ)идругихметаллов,атакжеособотоксичных–уранаитория. Объемы современного ежегодного накопления фосфогипса в России составляют 11-12 млн. т, (в советское время – около 30 млн. т). К 2012 году накопленного фосфогипса только на действующих предприятиях Химпрома в нашей стране достигают более 250 млн. т.

В предлагаемом докладе рассмотрена экологическая обстановка, сложившаяся вокруг ООО

«Балаковские минеральные удобрения» (БМУ) в Саратовском Заволжье за 33-летний период его работы. За этот срок на территории промплощадки БМУ накоплено более 45 млн. т фосфогипса и около 3-5 млн. т пиритных огарков – отходов сопутствующего сернокислотного производства. Важной особенностью БМУ является то, что предприятие работало только на одном хибинском апатитовом сырье с однородным составом загрязняющих среду компонентов.

На БМУ хранилища фосфогипса и пиритных огарков (частично рекультивируемых) являются опасным источником загрязнения воздуха, почв и водных экосистем, включая подземные источники водоснабжения всем комплексом ингредиентов-токсикантов. Фосфогипс является промышленным отходом IV класса токсичности. Тем не менее, необходимо изменить отношение, в первую очередь, к фосфогипсу – ни как к вредному, постоянно накапливающему (до 2, 67 млн. т ежегодно) отходу химического производства, а как к ценному техногенному минеральному сырью, имеющему большой инновационный потенциал не только для

272

Доклады Всероссийской научной конференции

БМУ, но и всего волжского региона [1].

Вфосфогипсе БМУ содержится комплекс ингредиентов-токсикантов: фосфор – 1,2-1,6%, фтор – 0,3-0,6%, стронций – 1,1-1,6%, редкоземельные элементы – 0,4-0,7%, торий, уран и др.), Пиритные огарки обогащены мышьяком и группой тяжелых металлов (свинцом, цинком, медью, никелем, кобальтом, барием, ванадием, железом и марганцем). Радиус негативного воздействия на окружающую среду этих хранилищ с ежегодно увеличивающими запасами фосфогипса оценивается в настоящее время в 10-15 км.

Хемогенное промышленное загрязнение почв промзоны (1,5-км) БМУ характеризуется суммарным коэффициентом загрязнения,которыйсоставилZC =161поваловомусодержанию19элементов-загрязнителей, что считается очень высоким или чрезвычайно опасным для почвенной биоты и человека (по классификации Ю.Е.Саета).Исследования15-кмзонывлиянияБМУпоказали,чтоэтотпоказательвудаленныхзонахгораздо ниже: от ZC = 48 (сильное загрязнение) в 5-км зоне до ZC = 47 в 10-км зоне (умеренное загрязнение) и до ZC= 31 (слабого) в 15–км зоне. Ослабление суммарного загрязнения по валовому содержанию элементов не отвечает истинной картине опасности химического загрязнения выделенных зон удаления. Для этого было организовано изучение состава и количества подвижных (легкорастворимые и труднорастворимые) форм элементов-загрязнителей.

Вводныхвытяжках,характеризующихлегкорастворимыеформыэлементовпочв,уровеньихсодержания составляет0,12-11%отваловогоколичества.Втожевремя.концентрациялегкорастворенныхформэлементов- загрязнителей превышают ПДК (питьевых и рыбохозяйственных вод) - в 5-км зоне максимальные значения составляют: для меди превышение в 460 раз; никеля – 87; железа – 47; стронция – 32; иттрия – 30; мышьяка

–17 и кобальта в 4 раза. Суммарное превышение ПДК только по 7 элементам из 19 составило в 645 раз, что в 14 больше ZC в 5-км зоне по валовому содержанию 19-ти элементов-загрязнителей. Все это указывает на истинную активность миграции элементов в ландшафте и опасность химического загрязнения в зоне влияния БМУ. Содержание же исследуемых элементов-загрязнителей в кислотных вытяжках в 5-12 раз выше, чем в водных вытяжках, и это также указывает в целом на высокую степень потенциальной техногенной нагрузки загрязняющих компонентов БМУ на окружающую среду. Установлено также высокое содержание подвижных форм фтора в почвах всей 15-км зоны влияния БМУ. Фтор, как наиболее летучий элемент из всех изученных загрязняющих компонентов, что обуславливает его трехкратное превышение ПДК (в растворенной форме) даже на фоновом участке, удаленном более чем на 20 км от БМУ. В 5-км зоне выявлены аномалии фтора превышающие 25-30 кратные ПДК. Вероятно, следует ожидать так же высокую степень загрязненности почв зонынаблюдениясеройифосфором.Очевидно,чтосовместноенахождениевпочвахтехногенныхландшафтов растворимых форм тяжелых и редких токсичных металлов, фтора, фосфора и серы будут обуславливать синергетический эффект опасного и долговременного загрязнения окружающей среды в целом, ее отдельных компонентов и, особенно, поверхностных и подземных вод.

Проведенные нами исследования показывают необходимость принятия скорейших мер по организации утилизации в первую очередь текущего (2,67 млн. т в год), а в дальнейшем и лежалого в отвалах (45 млн. т) фосфогипсанаБМУ.Дальнейшеенаращиваниезапасовфосфогипсавотвалахужечерез5летдастувеличение химического загрязнения почв вокруг БМУ как минимум в 1,5 раза по уровню загрязнения и увеличения зоны влияния до 20-25 км. Оптимистический вариант только один – скорейшая утилизация текущего фосфогипса и последующая комплексная переработка накопленного в отвалах фосфогипса с реальными темпами переработки не менее 2-3 млн. т в год. В заключение следует отметить, что негативные медико-экологические и социальные последствия химического загрязнения города Балаково и его окрестностей, где проживает 240 тыс. человек, давно вызывают повышенную обеспокоенность местной и региональной общественности [2].

Литература

1.Самонов А.Е. Оценка воздействия отходов переработки апатитов на окружающую среду. // Безопасность в техносфере. 2009. №6. С. 3-9.

2.Самонов А.Е., Мелентьев Г.Б. Четыре аспекта накопления фосфогипса. // Химия и бизнес. 2009. №7- 8. С 49-53.

УДК 546.65(440.318)

СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ДЕРНОВОПОДЗОЛИСТЙ ПОЧВЕ СМОЛЕНСКО-МОСКОВСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ

О.А. Самонова

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, e-mail: oasamonova@mail.ru

Геохимииредкоземельныхэлементов(РЗЭ)вмагматических,метаморфическихиосадочныхпроцессах посвящено большое количество исследований; их участие в почвенных и ландшафтно-геохимических процессах изучено менее детально. Особый интерес представляет анализ содержания и распределения РЗЭ в почвах фоновых территорий, где их поступление связано только с глобальными аэральными потоками.

Одним из ведущих факторов, определяющих дифференциацию содержаний химических элементов по генетическимгоризонтампочвенногопрофиля,являетсягранулометрическийсоставпоследних.Литогеохимическое своеобразие почвообразующих пород обусловливает исходные различия в уровнях концентрации элементов; в процессе выветривания и почвообразования происходит их дальнейшая дифференциация. Роль илистой фракции в перераспределении многих химических элементов и их соединений по профилю дерново-подзолистых почв подробно проанализирована в литературе. Илистая фракция характеризуется максимальным количеством

273

Геохимия ландшафтов и география почв (к 100-летию М.А. Глазовской)

дисперсного гумуса, гидроксидов железа, алюминия, иногда марганца, емкостью поглощения (особенно в горизонте ВС), гигроскопичностью, набухаемостью; играет основную роль в образовании первичных агрегатов почв, обнаруживает наиболее четкую внутрипрофильную дифференциацию по минералогическому составу. Информация о распределении элементов, связанных с илистой фракцией в подзолистых почвах, а также тесная связь с ней некоторых лантанидов – La, Ce [1], позволяет предположить ее особую роль в дифференциации содержаний элементов рассматриваемой группы по генетическим горизонтам почвы.

Изучено содержание и распределение La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu (лантаниды) в общей почвенной массе и илистой фракции генетических горизонтов дерново-среднеподзолистой контактно-глееватой почвы, развивающейся на покровных суглинках, в автономных условиях возвышенного участки междуречья, в бассейне среднего течения р. Протва (Смоленско-Московская физико-географическая провинция) под еловоберезовым папоротниково-разнотравным сообществом. Общие физико-химические свойства почвы: гумус по Тюрину, рНводн., гранулометрический состав (выделение илистой фракции) проанализированы в лаборатории географического факультета МГУ; содержание РЗЭ определено нейтронно-активационным методом (точность анализа±5%)вгеолого-геохимическойэкспедицииг.Бронницы.Оценкарадиальной(погенетическимгоризонтам почв) дифференциации элементов проведена с помощью одноименного коэффициента (R), рассчитанного как отношение содержания элемента в исследуемом горизонте к его содержанию в почвообразующей породе; коэффициент рассчитан для содержаний элементов в почвенной массе и в илистой фракции.

По особенностям электронного строения лантаниды делят на две подгруппы [1]. Рассматриваемые в данной работе La, Ce, Sm, Eu, относятся к цериевой подгруппе (легкие лантаниды), а Tb, Yb, Lu – к иттриевой (тяжелые лантаниды). Содержание этих элементов в почвенной массе находится в интервалах, приводимых в литературных источниках для лесных суглинистых почв [1, 2, 3, 4]. Отношение Ce/La, часто анализируемое в литературе[1],изменяетсяот1,7впочвообразующихпокровныхсуглинкахдо2,1–вгумусовомгоризонтепочвы, что практически не отличается от ранее полученных результатов для подзолистых почв Уральского региона [5].

Почвообразовательные процессы обусловливают перераспределение лантанидов по генетическим горизонтам почв, контрастность которого определяется геохимическими свойствами отдельных элементов и степенью их участия в этих процессах (табл.1). Анализ радиальной дифференциации элементов в общей почвенной массе показал отсутствие накопления в почвенном профиле La, Sm, Eu, Tb – их содержание в генетических горизонтах ниже, чем в почвообразующей породе (R изменяется в интервале 0,7-0,9), у Ce,Yb и Luненаблюдаетсярассеяниявгумусовомгоризонте:R достигает1,чтоможетсвидетельствоватьобихслабом участии в биогенно-аккумулятивном процессе. Равномерное распределение по генетическим горизонтам без изменения по всему профилю характерно для Lu, снижение содержаний в почвенных горизонтах (R=0,8-0,9) выявлено у La, Sm, Yb. В элювиальном процессе слабо участвуют Ce, Eu, Tb, а в иллювиальном − лишь Ce.

Таблица 1

Физико-химические параметры и содержание редкоземельных элементов (мг/кг), железа (%) в генетических горизонтах дерново-среднеподзолистой контактно глееватой почвы. Содержание элементов в почвенной массе – 1, в илистой фракции – 2.

Генетический горизонт |

А1 |

А1А2 |

А2 |

А2В |

В1 |

В2 |

ВСg |

Сg |

||

Параметры |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Глубина, см |

|

2-13 |

14-23 |

24-42 |

43-50 |

50-76 |

77-110 |

111-140 |

141-150 |

|

рНводн. |

|

5,3 |

5,2 |

5,4 |

5,2 |

5,2 |

5,2 |

5,3 |

5,3 |

|

Гумус, % |

|

1,16 |

0,44 |

0,17 |

0,21 |

- |

- |

- |

- |

|

Гранулометричес- |

|

<0.001 |

11,33 |

7,65 |

6,45 |

17,85 |

27,36 |

24,10 |

26,21 |

27,50 |

кие фракции, мм |

|

<0.01 |

37,24 |

35,03 |

28,22 |

37,32 |

48,19 |

44,11 |

49,56 |

50,07 |

в % |

|

>0.01 |

62,76 |

64,97 |

71,78 |

62,68 |

51,81 |

55,89 |

50,44 |

49,93 |

Fe |

|

1 |

2,1 |

1,9 |

1,5 |

3,1 |

2,3 |

3,0 |

3,7 |

3,6 |

|

2 |

4,5 |

4,7 |

3,8 |

4,4 |

3,3 |

6,0 |

6,7 |

6,7 |

|

|

|

|||||||||

La |

|

1 |

31 |

31 |

34 |

33 |

32 |

35 |

36 |

37 |

|

2 |

46 |

48 |

47 |

43 |

40 |

51 |

59 |

60 |

|

|

|

|||||||||

Ce |

|

1 |

64 |

69 |

56 |

53 |

66 |

81 |

61 |

64 |

|

2 |

97 |

90 |

89 |

87 |

84 |

103 |

100 |

100 |

|

|

|

|||||||||

Sm |

|

1 |

5,2 |

5,1 |

5,8 |

5,3 |

6,2 |

7,0 |

5,7 |

7,7 |

|

2 |

7,1 |

7,4 |

6,5 |

6,2 |

6,2 |

8,4 |

9,8 |

10 |

|

|

|

|||||||||

Eu |

|

1 |

0,98 |

1 |

0,79 |

0,99 |

1 |

0,98 |

1,1 |

1,2 |

|

2 |

1 |

1,2 |

1 |

0,95 |

1,1 |

1,3 |

1,5 |

1,9 |

|

|

|

|||||||||

Tb |

|

1 |

0,86 |

0,86 |

0,81 |

0,87 |

0,91 |

0,85 |

0,83 |

1,2 |

|

2 |

1,1 |

1,2 |

1,1 |

0,92 |

1,1 |

1,4 |

1,4 |

1,4 |

|

|

|

|||||||||

Yb |

|

1 |

3,5 |

2,8 |

3,2 |

3,1 |

3,0 |

3,3 |

3,3 |

3,6 |

|

2 |

3,0 |

3,4 |

3,6 |

3,2 |

4,4 |

3,6 |

4,4 |

5,0 |

|

|

|

|||||||||

Lu |

|

1 |

0,5 |

0,4 |

0,5 |

0,4 |

0,4 |

0,5 |

0,4 |

0,5 |

|

2 |

0,47 |

0,59 |

0,51 |

0,54 |

0,71 |

0,63 |

0,71 |

0,83 |

|

|

|

|||||||||

«-» – не определено |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

274

Доклады Всероссийской научной конференции

Содержание большинства лантанидов в илистой фракции выше, чем в общей почвенной массе, однако это превышение зависит от рассматриваемого элемента и изменяется по генетическим горизонтам. По степени концентрации в илистой фракции почвообразующей породы элементы образуют следующий ряд: Lu (1,7)1>La, Ce, Eu (1,6)>Yb (1,4)>Sm (1,3)>Tb (1,2). В гумусовом горизонте соответствующий ряд выглядит иначе: Ce (1,5)>La, Sm (1,4)>Tb (1,3)>Eu (1,0)>Lu, Yb(0,9). Таким образом, для Yb, Lu и Eu не характерна концентрация в илистой фракции гумусового горизонта, что косвенно подтверждает их участие в биологическом круговороте лишь на уровне тенденции. Радиальная дифференциация элементов в илистой фракции генетических горизонтов выглядит следующим образом: у Ce наблюдается одинаковое содержание в почвообразующей породе и гумусовом горизонте при слабом снижении концентраций в других генетических горизонтах: тип его распределения аналогичен таковому в общей массе почвы. Lu в данном случае присоединяется к La, Sm, Eu, Tb, Yb, которые характеризуются снижением содержаний в почвенном профиле по сравнению с почвообразующей породой. Минимальные содержания в горизонтах А1 и А2 характерны для Eu (R=0,5), Lu (0,6),Yb (0,6 – только в гор. А1). Таким образом, илистая фракция в гумусовом горизонте беднее этими элементами, чем в почвообразующей породе, что совпадает с типом распределения в почвенной массе, но отличается по степени дифференциации. Это указывает на более тесную связь элементов с илистой фракцией в почвообразующей породе, вероятно, с глинистыми минералами, формирующимися в процессе внутрипочвенного выветривания. Характер распределения элементов в илистой фракции позволяет говорить о слабом участии в элювиально-иллювиальном процессе Sm, Eu, Lu. Итак, отчетливо проявляется равномернаяаккумуляциялантанидоввнижнейчастипочвенногопрофиля,которуюможнообъяснитьслабым участием в почвообразовательных процессах, связанных с илистой фракцией, и в сорбционных процессах, обусловленных биогенной аккумуляцией.

Анализкоэффициентовпарнойкорреляциивыявилтеснуюположительнуюсвязьмеждусодержаниями Fe, La, Sm, Eu (в почвенной массе) и содержанием илистой фракции. Fe (в почвенной массе) также образует устойчивые пары с La и Eu (в почвенной массе) и Sm, Lu, Fe (в илистой фракции). Наиболее тесно связаны концентрации Fe и Eu, как в почвенной массе, так и в илистой фракции, что объясняется переменной валентностью этих элементов и зависимостью от окислительно-восстановительных условий. Выявленные связи подтверждают возможность участия Eu, Sm, в меньшей степени Lu, в подзолистом процессе. ПоложительнаякорреляциямеждуэлементамивпочвенноймассехарактерналишьдляпарыYb –Lu,которые относятся к группе тяжелых лантанидов, для других элементов такие связи не выявлены. В илистой фракции обнаружена тесная положительная корреляция между всеми элементами, и каждого из них – с Fe (кроме Yb и Lu), вероятно это объясняется совместным нахождением в составе глинистых минералов [4].

Литература

1.Кабата-Пендиас А, Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир, 1989. 439с.

2.Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. М.: Изд-во АН

СССР. 1957. 237с.

3.Петрухин В.А. Фоновое загрязнение тяжелыми металлами природных сред в бассейне Верхней Волги//Мониторинг фонового загрязнения природных сред. Вып.1. Л.: Гидрометеоиздат. 1982. С.147-165.

4.Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Кн.6. Редкие f-элементы. М.: Экология, 1997. 606 с.

5.Водяницкий Ю.Н., Горячкин С.В., Савичев А.Т. Распределение редкоземельных (Y, La, Ce) и других тяжелых металлов в профиле почв подзолистого ряда//Почвоведение. 2011 № 5. С.546-555.

УДК 631.4

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ В ТРАВЯНИСТЫХ ЭКОСИСТЕМАХ

Д.В. Сапронов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук, Пущино, e-mail: disa20@aport.ru

В последнее десятилетие травяные пожары (палы) приобрели в России характер общенационального бедствия. Они случаются чаще, чем лесные пожары, охватывают большие площади и распространяются во много раз быстрее. Данных официальной статистики по количеству и масштабам травяных пожаров, к сожалению, не существует. В некоторых регионах палы происходят дважды в год: весной после схода снежного покрова и летом после иссушения растительности. Практически все травяные палы происходят по вине человека, по естественным причинам они происходят крайне редко.

Травяные пожары - причина возникновения большинства лесных и торфяных пожаров, а также пожаров в населенных пунктах. Они наносят существенный ущерб биологическому разнообразию экосистем, снижают уровень почвенного плодородия. Дым очень вреден для здоровья и может вызывать целый спектр различных заболеваний. Травяные пожары являются одним из важнейших источников углекислого газа и сажи,выбрасываемыхватмосферуврезультатесгораниярастительныхостатков.Цельюнашегоисследования было оценить влияние пожаров на травянистые экосистемы.

Исследования проводились на серой лесной почве, под лугом и разновозрастными залежами на территории бывшей Опытной полевой станции Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН г. Пущино Московской обл. Измерения температуры приземного слоя воздуха (1-1,5 м)

1 В скобках – отношение содержания элемента в илистой фракции к его содержанию в общей почвенной массе.

275

Геохимия ландшафтов и география почв (к 100-летию М.А. Глазовской)

и температуру почвы (на глубине 1 и 5 см) проводили с помощью электронного термометра и термохронов. Влажность почвы определяли весовым методом в верхних 5 см. Учёт биомассы, сгорающей во время весенних палов, проводили после схода снежного покрова методом укоса на площадке 0,25 м2. Количество углерода,котороепотенциальноможетбытьвыделеноприсжиганиирастительныхостатков,былорассчитано математически с учётом количества перезимовавшей биомассы. В расчётах использовали среднее по годам значение биомассы для лугового ценоза и среднее по залежам всех возрастов. Содержание углерода в растительной массе принимали равным 42 %. Продуктивность ценоза определяли по максимальной биомассе методом укосов на площадке 0,25 м2. Скорость выделения СО2 из почвы изучали с помощью камерного статического метода. Содержание NH4 определяли фенольным методом в модификации Кудеярова. Оценка микробной биомассы проводилась методом субстрат-индуцированного дыхания.

Пожар изменяет гидротермический режим верхнего слоя почвы. Среднее за период исследования значение температуры почвы на горелом участке на 1,6°С было выше, чем на негорелом. В отдельные сроки горелыйучастокпрогревалсяна6°Ссильнеенегорелогоучастка.Непосредственноприпожарепрогревпочвы на глубине 1 см составляет всего 2°С. И по своему эффекту не может сравниться с лесным пожаром, при котором верхние горизонты почвы прогреваются на десятки и сотни градусов.

Содержание почвенной влаги на обоих участках в среднем за исследуемый период составило около 21% ПВ. Влажность негорелого участка была несколько выше, и различие наблюдалось в первой половине вегетации. Это связано с наличием несгоревшей подстилки.

Оценкамаксимальнойнадземнойбиомассыпоказала,чтонагореломучасткеколичествоотмершейбиомассы почти в 2,5 раза меньше, чем на негорелом. Что является вполне закономерным явлением, поскольку часть запасов мортмассы сгорает при пожаре. Различие живой биомассы составило 1,2 раза (18%). Вероятно, во время пожара происходит повреждение верхних частей растений, точек роста, что приводит к задержке их развития.

На основе запасов отмершей биомассы было получено, что при палах на лугах или залежах с одного квадратного метра может высвобождаться от 100 до 350 г С-СО2. При этом нужно принимать во внимание, что палы приводят к практически мгновенному выбросу значительных количеств углекислого газа в атмосферу. Для сравнения, количество СО2, выделяющееся при дыхании исследуемых луговых экосистем составляет 400-800 г С-СО2/м2 в год. При сгорании подстилки азот, накопленный в растительной биомассе, также высвобождается в атмосферу в количестве 4-10 г/м2, становясь для большинства растений недоступным.

Дыхание почвы снижалось после пожара на горелом участке в течение первых часов. Разница в дыхании горелого и негорелого участков наблюдалась примерно до середины лета, когда на обоих участках формировался максимальный травостой. Суммарный поток СО2 на горелом участке был ниже на 11%.

Содержаниеаммонийногоазотавверхнихдвухсантиметрахпочвыбыловышенаучасткеподвергшемуся пожару. Повышенное содержание NH4, как и других показателей, наблюдалось до середины лета.

До середины лета микробная биомасса негорелого участка была выше, но различия были недостоверными.Вероятно,этосвязаносповреждениемиразвитиемрастений.Значениямикробнойбиомассы на обоих участках изменялись от 1,1 до 2,1 мг С/г почвы, а в среднем составляли1,57 мг С/г.

Проведённоеисследованиепоказывает,чтопалывлияютнатравянистыеэкосистемы.Основноевлияние проявляетсявпервойполовиневегетации.Палысухойтравыснижаютдыхательнуюактивностьпочвына11%, способствуют уменьшению запасов почвенной влаги и увеличению температуры поверхностного слоя почвы. При пожаре повреждаются точки роста растений, что ведёт к замедлению их развития, снижению биомассы и к уменьшению поступления органического вещества в почву. Пожар способствует потере элементов питания, таких как азот.

Важноевлияниепалыоказываютнабалансикруговоротуглеродавэкосистеме.Растительнаябиомасса, накапливающаясянаповерхностипочвывтравянистыхэкосистемах,являетсярезервуаромуглерода.Сгорание подстилки приводит к практически мгновенному выбросу значительных количеств углерода в виде СО2 и сажи, объёмы которых до настоящего времени неоцененны. Для расчётов углеродного баланса экосистемы нужно учитывать, что в результате пожара сокращается количество органического вещества поступающего ежегодно в почву. Т.е. в приходной части нужно учитывать лишь подземную биомассу и не более 10% от надземной. Основную трудность в расчётах количества углерода возгоняемого в атмосферу представляют достоверная оценка в различных регионах страны массы сгоревшей ветоши и площадей, пройденных огнём травяных пожаров.

УДК 631.41

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОФИЛЯМ СОВРЕМЕННЫХ И ПОГРЕБЕННЫХ ПОЧВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛЕНИЯ МЕРГЕНЬ 6)*

Л.Р. Сафарова, А.С. Якимов

Институт криосферы Земли СО РАН, Тюмень, e-mail: luizasaf@mail.ru, Yakimov_Artem@mail.ru

Геохимическоеизучениепочвикультурныхслоёвнаархеологическихпамятникахявляетсянеотъемлемой частью их современного комплексного анализа наряду с физико-химическими, микробиологическими, геофизическими и другими исследованиями. Химический состав почв, почвогрунтов, культурных слоёв позволяет получить информацию о характере изменений, которым они подвергались под воздействием тех или иных естественных и антропогенных факторов. В ряде случаев по отдельным химическим элементам (например, изотопам) можно выявить скрытые закономерности, происходившие в почвах [1]. Геохимические

276

Доклады Всероссийской научной конференции

исследования проводятся на археологических памятниках с 50-х гг. XX века [2]. К настоящему времени полученыданныеохарактеревнутрипочвеннойиплощадноймиграциииаккумуляцииотдельныххимических элементов, что позволяет устанавливать точные границы археологических памятников (в частности городищ и поселений) [3], выявлять особенности хозяйственной деятельности древних коллективов [4], реконструировать их пищевой рацион [5]. В тоже время следует отметить территориальную неоднородность по степени изученности геохимического состояния археологических памятников. Одним из слабо изученных районов в этом отношении является территория Западной Сибири, где сосредоточено большое количество археологических памятников, охватывающих исторический период, начиная с эпохи палеолита.

Одним из таких объектов является поселение Мергень 6, открытое в 1990 году [6]. Поселение является многослойным и охватывает различные периоды эпох неолита, энеолита, бронзового века. Оно расположено

вИшимском районе Тюменской области в 4 км к юго-западу от г. Ишима. Памятник расположен на северовосточномберегуозераМергень,намысовидномучасткеозернойтеррасывысотой1,5м,направомберегуреки Мергеньки. Поселение приурочено к высокой пойме озера Мергень. В целом район исследования относится к лесостепной природной зоне Западной Сибири с характерными ландшафтами из небольших березовоосиновых лесов и разнообразных лугов. Необходимо отметить, что пойменные ландшафты характеризуются высокой скоростью почвообразовательного процесса, поэтому погребённые почвы и культурные слои к настоящему времени претерпели вторичное почвообразование и трансформировались в луговые почвы с включением археологического материала (в том числе уникальных по сохранности неолитических изделий из кости) [7].

При проведении полевых исследований было заложено два почвенных разреза – на поселении и

вего окрестностях для проведения сравнительного анализа. Следует отметить, что на поселении был изучен культурный слой, относящийся к красноозёрской культуре переходного времени от бронзового к раннежелезному векам, и датируемый Х-IX вв. до н.э. Из каждого генетического горизонта были отобраны образцы на химический анализ. Основу этого анализа составляла рентгенфлуоресцентная спектроскопия с применением спектрометра «Спектроскан МАКС – GV», с последующей интерпретацией данных**.

Врезультате были получены и проанализированы данные по 8 элементам:Al2O3,Fe2O3, K2O, CaO, MgO, P2O5, MnO, TiO2. В современной почве наибольшие концентрации элементов отмечаются в иллювиальном горизонте (гор.В) и гумусово-иллювиальном горизонте (АВ).

Втожевремянапоселениимаксимальныеконцентрацииэлементовфиксируютсявгор.АВигумусовом горизонте (гор.А1). Особое внимание было уделено биофильному элементу (P2O5) и биогенному элементу (СаО), которые в данных ландшафтах являются индикаторами хозяйственной деятельности населения. Так, в почве археологического памятника максимальное содержание фосфора составляло 2%, тогда как в современной почве не превышало 1,5%. Распределение кальция по профилям имеет более сложный характер. Так, в современной почве максимум содержания (8,5%) отмечен в гор.АВ, но в тоже время в остальных горизонтах не превышает 6%; на поселении в верхней части профиля содержание кальция составляло 8%, а в нижней части профиля 6-7%. Остальные элементы распределены равномерно по профилям изучаемых почв. В тоже время уAl2O3,Fe2O3 отмечается незначительное увеличение концентрации в нижней части профиля.

Близкое залегание грунтовых вод (около 2 м), периодическое затопление талыми водами способствует активной миграции элементов по профилям почв. Причём она может быть нисходящей и восходящей. На последнююуказываетвыпадениесолейвгор.АВприподсыханиипочвенногопрофилянапамятнике.Известно, что фосфор является устойчивым к внутрипочвенным перемещениям элементом [8], возможно кальций также является относительно устойчивым в данных природных условиях. Таким образом, с определённой осторожностью возможно использование этих элементов для уточнения стратиграфии археологического памятника и реконструкции особенностей хозяйственной деятельности населения переходного времени.

Предварительный анализ позволяет предположить, что культурный слой этого периода располагался в границах горизонтов А1 и АВ. В тоже время на это указывают включения артефактов (керамика, кости животных) в этих горизонтах. Высокие содержания фосфора могут свидетельствовать о преобладании скотоводства в хозяйственной деятельности населения, причём скот содержался в пределах поселения. Это хорошо согласуется с представлениями археологов о хозяйственном укладе полуосёдлых племён бронзового и переходного времени на территории лесостепей Западной Сибири.

Работа выполнена по программе Президиума РАН № 28, грант 2.29. «Комплекс памятников оз. Мергень как уникальный источник по древней истории Нижнего Приишимья»; программе Президиума РАН №16.9. «Эволюция природных факторов опустынивания в позднем кайнозое Северной и Центральной Азии по материалам изучения субаэральных образований»; гранту Лаврентьевского конкурса молодежных проектов СО РАН «Изменение климата в лесостепной полосе Западной Сибири и его влияние на цикличность систем землепользования древнего населения за последние 4000 лет».

Рентгенфлуоресцентная спектроскопия выполнена в лаборатории геохимии и минералогии почв Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино

Литература

1.Рысков Я.Г., Дёмкин В.А. Развитие почв и природной среды степей Южного Урала в голоцене (опыт реконструкции с использованием методов геохимии стабильных изотопов). Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997. – 168с.

2.Веллесте Л. Анализ фосфатных соединений почвы для установления мест древних поселений. / Краткие сообщения Института истории материальной культуры АН СССР. 1952. №42. С. 135-140.

277

Геохимия ландшафтов и география почв (к 100-летию М.А. Глазовской)

3.Гольева А.А. Валовый фосфор как индикатор хозяйственной деятельности древних и средневековых обществ. Роль естественно-научных методов в археологических исследованиях: Сборник научных трудов / отв.ред. Ю.В. Кирюшин, А.А. Тишкин. – Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2009. С. 56-59.

4.Андерсон Д. Дж., Харинский А.В., Стерхова И. В., Шпейзер Г. М. Возможности фосфатного метода при определении структуры животноводческих поселений // Известия Лаборатории древних технологий: сб. науч. тр. / отв. ред. А. В. Харинский, Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2009. Вып.7. С.24-38.

5.Демкин В. А. Палеопочвоведение и археология: интеграция в изучении истории природы и общества. Пущино: ОНТИ ПНЦ РАН, 1997, 213 с.

6.Матвеев А.В., Зах В.А., Ларин С.И., Дрябина Л.А., Матвеева Н.П. Доисторические культуры и палеография Мергеньского археологического микрорайона. / Археологические микрорайоны Западной Сибири. Омск, 1997. С. 76-115;

7.Зах В.А., Скочина С.Н. Неолитический комплекс поселения Мергень 6 (по итогам работ 2002г.). / Проблемы Взаимодействия человека и природной среды: Материалы итоговой сессии Ученого совета ИПОС СО РАН 2002. Вып.4. Тюмень.2003. С.12-17

8.Перельман А. И. Геохимия ландшафта. 2-ое изд. учеб. пособие для студентов географ. И геологич. Специальностей ун-тов. М.: Высшая школа, 1975, 342с.

УДК 631.47

ЛАНДШАФТНО- И ПОЧВЕННО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛАНДШАФТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Ю.М. Семенов (1), Л.Н. Семенова (1), Л.В. Данько (1), Н.А. Кочеева (2), А.В. Шитов (2), Н.Н. Лазарева (3), А.С. Адамова (4)

(1) Институт географии имени В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск, e-mail: semenov@irigs.irk.ru; (2) ГорноАлтайский государственный университет, Горно-Алтайск, e-mail: nina_kocheewa@mail.ru; (3) Балтийский федеральный университет имени И. Канта, e-mail: lazareva.rgu@mail.ru; (4) Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, Астана, e-mail: aidana.adamova@acbk.kz

Для выбора путей устойчивого регионального развития необходимы корректная оценка природноресурсного потенциала, экологических и социально-экономических условий территории с последующим определением возможных вариантов оптимизации землепользования и комплекса мероприятий по их реализации. В качестве инструментария планирования этого развития могут служить методические приемы ландшафтного планирования (ЛП) [1].

В докладе представлены результаты ландшафтно- и почвенно-геохимических исследований авторов в рамкахпроектовпоЛПприсозданиирамочныхландшафтныхплановСлюдянскогоиюжнойчастиИркутского районов, крупномасштабных ландшафтных планов модельных участков территории перспективного рекреационного освоения на о. Ольхон и на берегу зал. Куркут оз. Байкал, территорий предполагаемого строительства объектов горнолыжного курорта, пос. Листвянка и г. Байкальска, схемы функционального зонирования сельскохозяйственных земель в пределах Прибайкальского национального парка (Иркутская область), рамочных ландшафтных планов природного парка «Зона покоя Укок» и Кош-Агачского района (Республика Алтай), ландшафтной программы Калининградской области и схемы функционального зонирования территории Государственного природного резервата «Алтын Дала» в пределах Жангельдинского района Костанайской области Казахстана. Кроме того ландшафтно- и почвенно-геохимические работы с использованием методики ЛП выполнялись авторами при создании схемы водоохранного зонирования побережьяоз.БайкалиразработкесоответствующихразделовОВОСиинженерно-экологическихобоснований строительства объектов добычи и транспорта углеводородов в Восточной Сибири.

Важное место в ЛП занимает оценка состояния существующих природных условий территории планирования, ее критерии ориентированы на главные цели использования территории в условиях равных приоритетов сохранения экологического равновесия и устойчивого социально-экономического развития, они отражают современное состояние природной среды в естественных и антропогенно измененных геосистемах в категориях значения и чувствительности. Критерии значения дают представление о потенциале почв как природного ресурса, а критерии чувствительности регламентируют возможности их использования в связи с теми или иными негативными свойствами или процессами.

Значение – это уровень соответствия эталону представлений о необходимом состоянии данного компонентаприроднойсреды,оцениваемомуэкспертно.Онорассматриваетсятольковсвязиснеобходимостью оптимальной реализации приоритетной целевой функции использования, индивидуальной для каждого природного компонента. Оценка почвы в категории «значение» проводится, исходя из целевой функции использования почв, с позиций их пригодности к использованию. Так, при оценке значения земель для их использования в качестве пахотных угодий наиболее важным показателем является плодородие почв, качественная оценка которого основывается на характеристиках, тесно связанных с продуктивностью – это, главным образом, обеспеченность теплом и влагой, мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, обеспеченность элементами питания, pH, ЕКО, гранулометрический состав, уклоны местности, площадь контура и т.д. Для оценки пригодности почв к пастбищному или сенокосному использованию достаточно показателей тепло- и влагообеспеченности. Критерием оценки лесопригодности почв или их значимости для охраны ландшафтов на территориях с естественным растительным покровом служит способность почв к поддержанию биологической продуктивности растительных сообществ.

278

Доклады Всероссийской научной конференции

ВусловияхПрибайкалья,АлтаяиТургаяспреобладаниемненарушенныхландшафтовквысокозначимым относились почвы, редкие для данных территорий, почвы с большой мощностью корнеобитаемого слоя (ценные для использования в лесном хозяйстве) и с высокими агропроизводственными свойствами (ценные для использования в земледелии - хорошо гумусированные, обеспеченные элементами питания, с близкими

коптимальным показателями тепло- и влагообеспеченности; ценные для использования под пастбища и сенокосы - с показателями тепло- и влагообеспеченности, позволяющими произрастать большой фитомассе, и с низкой степенью эродируемости). Широко распространенные почвы с низкими показателями плодородия и лесопригодности, в том числе эродированные и загрязненные, были отнесены к низкозначимым, а все остальные почвы - к категории среднезначимых для конкретного вида использования.

ВКалининградскойобласти,гдестепеньраспаханностизначительновыше,приоценкезначимостипочв были использованы критерии уникальности и возможностей выполнения целевых функций использования почв, отдельно для сохранения растительных сообществ и для сельскохозяйственного производства.

Для побережья оз. Байкал дополнительно оценивалось водоохранное значение почв с учетом их водорегулирующей (роль в формировании речного стока и трансформации поверхностных вод в грунтовые) и сорбционной (обеспечение защиты грунтовых и речных вод от техногенного загрязнения) способности. Водорегулирующая способность почв определяется их водоудерживающими и инфильтрационными свойствами и оценивается по водопроницаемости в зависимости от гранулометрического состава и характера потенциальной структуры. Оценка потенциальной сорбционной способности почв базируется на анализе свойств, контролирующих процессы трансформации, выноса и накопления веществ в почвенной толще, а также степень подвижности токсичных соединений [2]. На базе оценки стокорегулирующей и водоохранной функций ландшафтов разработана шкала дифференциации водоохранной зоны.

Чувствительность – это способность данного природного компонента изменять свои свойства и динамические характеристики под воздействием хозяйственной деятельности человека. Чувствительность/ устойчивостьпочвопределяетсяобычнопоотношениюкпотенциальнойвозможностиразвитияводнойиветровой эрозии под воздействием антропогенных нагрузок: для обрабатываемых почв - нарушения агротехнических приемов обработки почвы или неправильного выбора агротехники, для несельскохозяйственных земель - чрезмерной рекреации, степных пожаров, перевыпаса и т.д. Основной критерий чувствительности - степень выраженности современных экзогенных почворазрушающих процессов. Высокая степень чувствительности устанавливается для условий, когда экзогенные процессы полностью способны разрушить естественную структуру почв или уничтожить их совсем (полное разрушение почв возможно при активном развитии оползневых, обвальных, эоловых, склоновых водно-эрозионных и других процессов); средняя - когда под воздействием экзогенных процессов могут происходить частичные изменения их структуры и элементов; низкая - при сохранении почвами своей естественной структуры и функционирования, плодородия и прочих свойств. Важную роль в оценке чувствительности почв играют показатели Eh и pH, определяющие степень подвижности элементов, а также интенсивность латеральной и радиальной миграции вещества, наличие или отсутствие геохимических барьеров различного генезиса.

Литература

1.Landscape Planning: Tools and Experience in Implementation /AntipovA.N., Kravchenko V.V., Semenov Yu.M. et al. Bonn, Irkutsk: V.B.Sochava Institute of Geography SB RAS, 2006. 149 р.

2.Глазовская М.А. Методологические основы оценки эколого-геохимической устойчивости почв к техногенным воздействиям: Метод. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 102 с.

УДК 550.4: 502.5

ВЛИЯНИЕ УНАЛЬСКОГО ХВОСТОХРАНИЛИЩА НА ГЕОХИМИЮ ПОЧВ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ)

И.В. Семенова, В.А.Петров

ИГЕМ РАН, Москва, e-mail: parcete44@gmail.com

Представлены результаты определения концентрации макро- и микрокомпонентов в пробах почв в районе Унальского хвостохранилища, а также данные о химическом составе его материала.

Поставлены следующие задачи:

-определить особенности распределения валовых содержаний загрязняющих элементов в почвах разноудаленных зон от источника загрязнения (в данной работе представлены результаты опробования одного почвенного профиля);

-проследить динамику загрязнения почв путем сравнения полученных в 2011 г.результатов с материалами более ранних исследований;

-рассмотреть возможные пути миграции тяжелых металлов с учетом данных о химическом составе материала хвостохранилища, способа утилизации отходов предприятия и анализа природных условий района исследований.

Район исследования расположен в среднегорной части Горной Осетии, горно-долинные ландшафты которойотносятсякэкологическинаиболееуязвимымсистемам.Основнымисточникомзагрязнениятяжелыми металлами почв данного района являются отходы Мизурской обогатительной фабрики (МОФ). МОФ действует с конца 19 века и специализируется на обогащении свинцово-цинковых руд Садонского рудного поля. Значительная часть текущих и лежалых отходов предприятия размещена в чаше хвостохранилища,

279