- •Ландшафтоведение

- •Программа курса

- •Раздел 1 История развития и теоретические проблемы ландшафтоведения

- •Раздел 2 Дифференциация и интеграция природных и антропогенных ландшафтов, прикладные ландшафтные исследования

- •Список литературы

- •Лекция 1

- •1. Система географической науки

- •Определения науки

- •Единство земной природы –идейный базис ландшафтоведения

- •«Наши степи прежде и

- •2. Объект и предмет

- •Объект исследования физической географии Географическая оболочка (для всех разделов физической географии)

- •3.Ландшафтная сфера

- •Ландшафтная оболочка

- •Географическая оболочка – основной объект изучения

- •4. Цель и задачи

- •4. Задачи

- •5. Методика изучения

- •Сравнительный подход

- •Существует 2 направления применения

- •Системный (системная организация

- •Исторический(генетический)

- •экологический

- •ландшафтный

- •Методы

- •Геоинформационные (гис- технологии)

- •Методы районирования и классификации ландшафтов

- •Экспедиционные, стационарные, дистанционные методы

2. Объект и предмет

ландшафтоведения

Объект – ландшафтная оболочка Земли и ее структурные составляющие – природные и антропогенные ландшафты.

Предмет – сложные природные территориальные и антропогенные комплексы –

ландшафты.

Природный территориальный комплекс – это исторически слложившаяся территориально устойчивая совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных природных компонентов, функционирующих и развивающихся длительное время как единое целое. Продуцируя новое вещество, энергию и информацию.

Научная предпосылка формирования ландшафтоведения – идея взаимной связи

и взаимной обусловленности компонентов природы.

представления о географической оболочке и природном территориальном комплексе (ПТК).

географическая оболочка – целостный географический комплекс глобального масштаба, ПТК – комплекс локальной или региональной размерности.

Объект исследования физической географии Географическая оболочка (для всех разделов физической географии)

– сложная целостная материальная система, обладающая следующими свойствами:

открытая динамическая система, изменяющаяся во времени, что проявляется в виде циклических изменений;

сложная пространственная система, для которой характерна территориальная дифференциация и интеграция ее отдельных частей

иэлементов;

континуально-дискретная система, состоящая из взаимосвязанных сфер;

взаимосвязи между сферами выражаются в обмене веществом, энергией и информацией, что является движущей силой природных процессов.

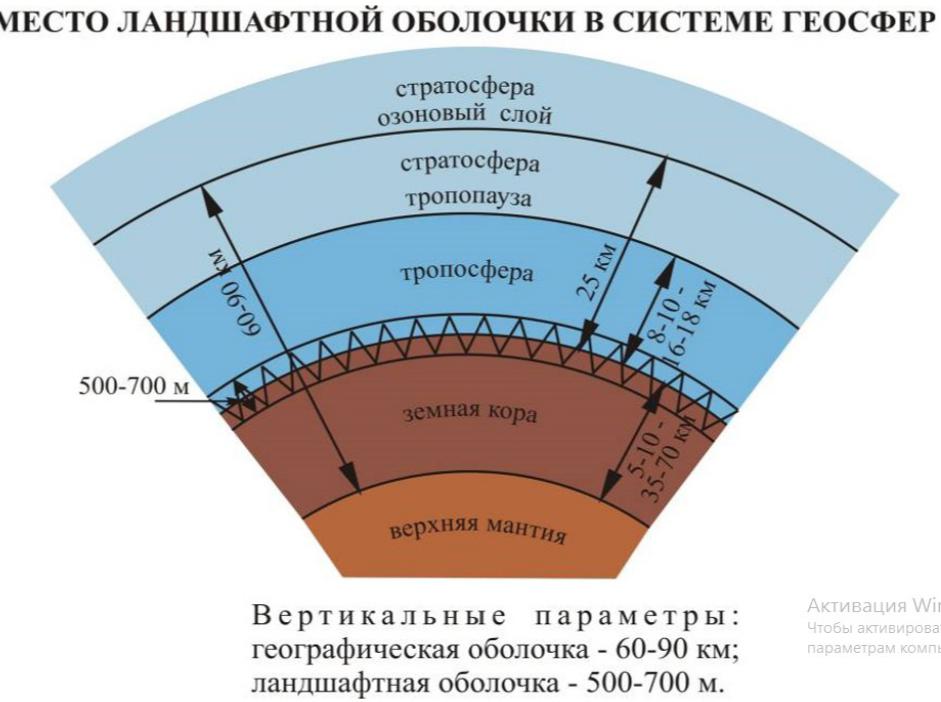

В составе географической оболочки принято выделять литосферу, атмосферу, гидросферу, биосферу, ландшафтную сферу.

3.Ландшафтная сфера

Термин введен в науку Ю.К. Ефремовым в 1950 г.

3 группы представлений:

1. синоним географической оболочки

2. ландшафтная сфера рассматривается как система

взаимосвязанных природных и общественных компонентов

3. ландшафтная сфера есть узловая часть географической оболочки,

слой, где взаимодействуют и взаимопроникают все сферы, слой, в котором сложилось человеческое общество и сформировалась среда его обитания.

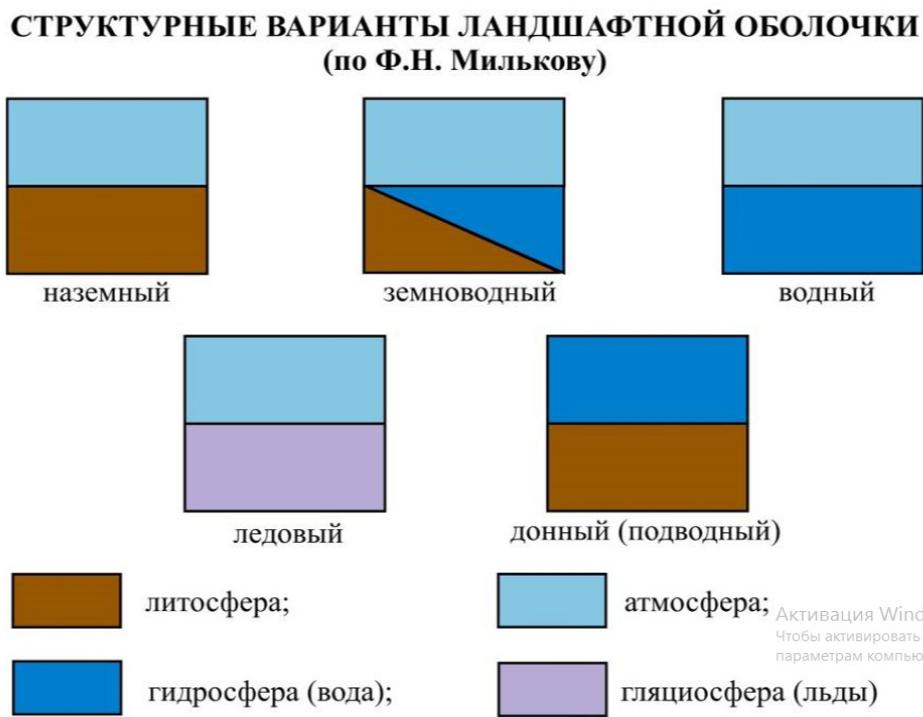

Ландшафтная сфера характеризуется наиболее активным обменом

веществом и энергией между различными геосферами и, в отличие от географической оболочки, включающей как сушу, так и Мировой океан, ландшафтная сфера прерывиста (дискретна), т. к. приурочена только к суше.

Ландшафтная оболочка

– приземный слой географической оболочки, находящийся в зоне контакта, взаимного проникновения и активного энергомассообмена литосферы, атмосферы и гидросферы, сфера наивысшего сгущения жизни на Земле

Биологический фокус географической оболочки

Сфера зарождения, развития и современного существования земной цивилизации

Ландшафтная оболочка – контактная «пленка» на поверхности Земли, живая «кожа» Земли, ее биогеодерма.

Нижний рубеж определяется глубиной проникновения в земную кору процессов гипергенеза.

Верхняя граница условна, включает приземные слои тропосферы, находящиеся под непосрественным вещественно- энергетическим воздействием самого ландшафта.

Географическая оболочка – основной объект изучения

общей физической географии (общего землеведения),

- географический комплекс планетарного уровня, структурными элементами которого выступают более дробные физико-географические комплексы - материки и океаны, страны, области, зоны, провинции.

Ландшафты – природные территориальные комплексы регионального и локального уровней – слагают

ландшафтную сферу, в силу чего последняя выступает объектом изучения ландшафтоведения.

4. Цель и задачи

ландшафтоведения

Цель ландшафтоведения как науки – изучение

пространственно-временных закономерностей размещения, формирования, строения и развития природных территориальных и антропогенных комплексов.

Природный территориальный комплекс – это совокупность природных компонентов, отражающая определенный уровень организации вещества Земли.

Понятие «комплекс» предполагает строго определенный набор генетически взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов.

Антропогенные ландшафты представляют собой комплексы, целенаправленно сформированные деятельностью людей для выполнения определенных социально-экономических функций.

Природные и антропогенные комплексы часто называют геосистемами, подчеркивая тем самым их принадлежность к универсальной категории систем.

4. Задачи

ландшафтоведения:

изучение и картографирование ландшафтов (ландшафтные карты находят широкое использование в изыскательских, проектных и научно- исследовательских работах)

исследования территориальной дифференциации и интеграции

ландшафтов,

изучение пространственно-временных закономерностей их

формирования и составления ландшафтного прогноза

познание строения и структуры ландшафтов, что позволяет установить внутренние взаимосвязи комплекса и определить степень его

устойчивости.

изучение процессов функционирования, динамики и эволюции

ландшафтов, что позволяет выявить их экологические особенности – экологическое состояние и экологический потенциал.

оценка степени воздействия антропогенного фактора на развитие

ландшафта.

5. Методика изучения

ландшафтов *(подходы и методы)

Методика ландшафтоведения – это комплекс общенаучных подходов, приемов и способов получения эмпирического и теоретического обобщения в целях познания пространственно-временной организации ландшафтов и их связей с другими объектами.

Комплекс подходов – стройная система методов, отражающая взаимосвязь изучаемых объектов, их свойств и взаимодействие географических наук.