- •Оглавление

- •Предисловие

- •Введение

- •Глава I развитие биогеографии

- •Предыстория биогеографии

- •Эпоха великих географических открытий

- •Становление биогеографии как науки

- •Развитие эволюционных идей в биогеографии (дарвиновский период)

- •Развитие биогеографии в россии

- •Биогеография в XX веке

- •Глава II биосфера - среда жизни

- •Пределы биосферы

- •Организованность биосферы

- •Биологическая продуктивность

- •Биогенный круговорот

- •Эволюция биосферы

- •На пути к ноосфере

- •Глава III биоценоз, биогеоценоз и экосистема

- •Экотоп, биотоп, местообитание

- •Видовой состав биоценозов

- •Ценотическая значимость и стратегии жизни

- •Жизненные формы

- •Вертикальная структура

- •Горизонтальная структура

- •Изменчивость биоценозов

- •Сукцессии

- •Устойчивость биоценозов

- •Глава IV структура живого покрова суши

- •Классификации биоценозов

- •Структура живого покрова

- •Глава V ареалогия

- •Глава VI флористические и фаунистические регионы суши

- •Флористическое деление суши

- •Голарктическое царство

- •Палеотропическое царство

- •Неотропическое царство

- •Австралийское царство

- •Капское царство

- •Голантарктическое царство

- •Зоогеографическое деление суши

- •Царство Палеогея

- •Царство Арктогея

- •Царство Неогея

- •Царство Нотогея

- •Глава VII зональные биомы

- •Тропические влажные вечнозеленые леса

- •Тропические листопадные леса, редколесья и кустарники

- •Саванны

- •Пустыни

- •Субтропические жестколистные леса и кустарники

- •Степи и прерии

- •Широколиственные леса умеренного пояса

- •Бореалыные хвойные леса

- •Глава VIII биомы гор

- •Экологические условия в горах

- •Адаптации растений и животных к жизни в горах

- •Высотная поясность гор

- •Функциональная роль живого покрова в горах

- •Биомы Кавказа

- •Общая характеристика флоры и фауны

- •Растительный покров и животный мир Кавказа

- •Типы высотной поясности Кавказа

- •Глава IX островная биогеография

- •Расселение обитателей островов

- •Островные биоты

- •Эволюция островных сообществ

- •Теория островной биогеографии и заповедное дело

- •Глава X мир обитателей океана

- •Океан как среда жизни

- •Химический, биогенный и газовый состав вод океана

- •Биологические ресурсы мирового океана

- •Биогеографическое районирование океана

- •Биогеография морей, омывающих россию

- •Расселение промысловых видов

- •Глава XI биогеография континентальных водоемов

- •Пресные воды как среда жизни

- •Географические факторы разнообразия пресноводных биот

- •Биогеографические и экологические барьеры

- •Экосистемы проточных вод

- •Биогеография озер

- •Континентальные водоемы россии

- •Глава XII биогеография и проблемы сохранения биологического разнообразия

- •Уровни биоразнообразия

- •География биоразнообразия

- •Биоразнообразие россии

- •Международные аспекты программы "биологическое разнообразие"

- •Список литературы основная литература

- •Дополнительная литература

Жизненные формы

В основу выделения жизненных форм положено сходство адаптивных (от лат.adaptatio - приспособление) признаков, среди которых различают анатомические, физиологические, в той или иной степени проявляющиеся во внешнем облике видов.Жизненную форму можно определить как морфологический тип адаптации животных или растений к определенным условиям среды и определенному образу жизни. Поскольку число возможных адаптации к определенным условиям ограничено, виды, произрастающие в сходных условиях, образуют конвергентные типы, группы жизненных форм.

Это положение, развивающееся в биогеографии начиная от Ч.Дарвина, А.Гумбольдта, В.Варминга и др., лежит в основе

93

анализа видового состава биоценозов с экологических позиций. Первоначально жизненные формы стали выделять среди растений. Термин"жизненная форма" введен в 1884 г. датским ботаником В. Вармингом. Согласно его определению, это"форма, в которой вегетативное тело растения находится в гармонии с внешней средой в течение всей его жизни -от колыбели до гроба, от семени до отмирания". Как синоним жизненной формы приняты терминыэкобиоморфа, биологический тип, форма роста, эпиморфа.

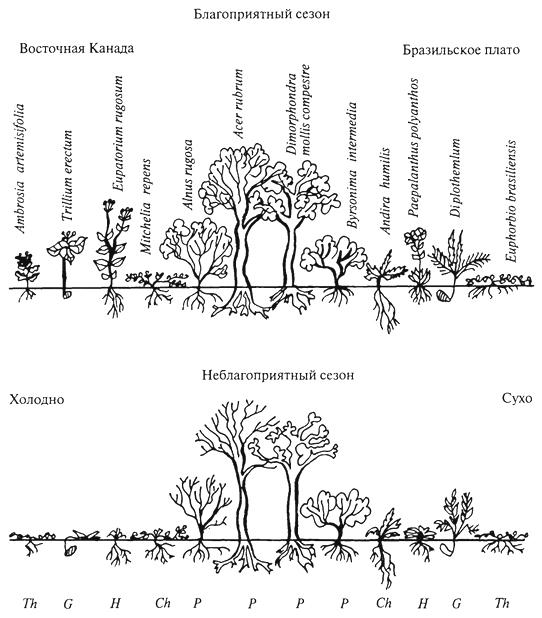

В широко известной классификации датского ученого К. Раункиера для систематизации жизненных форм растений использован только один, но главный признак, имеющий огромное приспособительное значение в адаптации растений к условиям среды: положение почек или верхушек побегов в течение неблагоприятного времени года по отношению к поверхности почвы (рис. 11).

Согласно Раункиеру, выделяются следующие группы жизненных форм.

I. Фанерофиты - древесные растения, почки возобновления которых расположены высоко над поверхностью почвы и полностью находятся под воздействием колебаний режимов тепла и влаги. К фанерофитам относятся деревья и кустарники высотой не ниже 25 см. Фанерофиты подразделяются на подтипы на основании различных морфобиологических признаков, среди которых важнейшими являются защищенность почек и наличие или отсутствие листьев в неблагоприятный сезон.

II. Хамефиты - растения, почки возобновления которых находятся выше поверхности почвы, но ниже 25 см. К хамефитам относятся кустарнички и полукустарники, розеточные кустарники, низкорослые суккуленты; иногда сюда же включают мхи и лишайники.

III. Гемикриптофиты - почки возобновления находятся на поверхности почвы или в ее поверхностном слое. Снег в холодном климате, опад, подстилка защищают ткани растений от неблагоприятных воздействий. К этому типу относятся многолетние травы.

IV. Криптофиты - почки возобновления скрыты в почве (геофиты) или под водой (гелофиты). Это многолетние травянистые растения, луковицы, клубнелуковицы, клубни и корневища которых полностью скрыты от неблагоприятных воздействий среды в почве или воде.

V. Терофиты - однолетние или эфемерные травы, переживающие неблагоприятный период года (а иногда и несколько лет) только в виде семян.

К. Раункиер, а за ним и многие другие авторы для различных регионов суши подсчитали, сколько видов в процентах от общего их числа приходится на различные жизненные формы. Таким образом получают биоспектры, или экологические спектры, являющиеся хорошим отражением климатических условий.

94

Рис.

11. Жизненные формы К Раункиера (Р

Dansereau, 1951) Р -фанерофиты, Сh - хамефиты, Н

-гемикриптофиты, G -геофиты, Th- терофиты

Рис.

11. Жизненные формы К Раункиера (Р

Dansereau, 1951) Р -фанерофиты, Сh - хамефиты, Н

-гемикриптофиты, G -геофиты, Th- терофиты

Во влажных тропиках свыше 70 % всех видов составляют фанерофиты, в тропических пустынях, напротив, 42 - 82% видов - терофиты, в условиях средиземноморского климата с влажной весной и осенью и засушливым летом они также образуют основную группу видов В умеренном климате Средней Европы значительно возрастает доля гемикриптофитов и криптофитов В условиях Арктики и нивальном поясе Альп кроме гемикриптофитов хорошо представлены хамефиты, поскольку они зимой надежно защищены снежным покровом

95

Один и тот же вид может быть представлен разными жизненными формами в зависимости от условий. Многие древесные породы на границах ареала образуют кустарниковые, нередко стелющиеся формы, например ель обыкновенная на Крайнем Севере, пихта на границе леса в горах.

При выделении жизненных форм у животных существенное внимание уделяется особенностям передвижения, характеру пищи.

А.Н.Формозов (1956) выделил среди зверей следующие адаптивные типы: наземные, подземные (землерои),древесные, воздушные, водные. Между типами есть переходы.

В пределах каждой группы вырабатываются свои специфические приспособительные особенности - передвижение, образ жизни. Так, для наземных млекопитающих основными видами передвижения являются ходьба, бег и прыжки, что проявляется в их внешнем облике. Например, прыгающие животные - кенгуру, тушканчики, кенгуровые крысы - отличаются компактным телом с удлиненными задними конечностями и значительно укороченными передними. Очень сильно развиты мышцы - разгибатели спины, увеличивающие мощность толчка. Длинный хвост играет роль балансира и руля, позволяющего резко изменять направление движения. Естественно, что кроме общих адаптивных признаков каждый вид отличается деталями внешнего строения в зависимости от экологической специфики.

Во внешнем облике птиц в наибольшей мере проявляется приуроченность их к определенным типам местообитаний и характер передвижения при добывании пищи. В связи с этим можно различать птиц, преимущественно лесных, представителей открытых ландшафтов, болот и водных пространств. В каждой указанной группе можно выделить жизненные формы, добывающие пищу с помощью лазания (многие голуби, попугаи, кукушки, дятловые, воробьиные) или в полете, кормящиеся при передвижении по земле (лесные - большинство куриных, казуары, киви и др.), на открытых пространствах (страусы, нанду, журавлиные), на болотах (фламинго, некоторые воробьиные); добывающие пищу с помощью плавания и ныряния (пингвины, гагары, поганки и др.).

В формировании практически каждого биоценоза участвуют виды, относящиеся к разным жизненным формам. Так как каждый вид экологически индивидуален, любой биоценоз - это система экологически различных видов, относящихся к разным жизненным формам.

96