1 курс / 1 семестр / Общее землеведение / Савцова

.pdfдами. Сохранность вертикальных уступов обеспечивается низкой относительной влажностью воздуха и малым количеством осад ков. Все три долины отличаются большими уклонами, наличием порогов и водопадов. Поперечный профиль таких долин симмет ричный. На равнинных реках образуется широкая ступенчатая реч ная долина с комплексом террас и поймой.

Довольно часто наблюдается асимметрия речных долин, один склон оказывается более пологим, другой — имеет большую кру тизну. Асимметрия речных долин — очень интересное явление, оно наблюдается на горных и равнинных реках. Причины, вызвав шие асимметрию, можно разделить на несколько групп: текто нические, планетарные и обусловленные деятельностью экзогенных процессов. Тектонически обусловленная асимметрия встречается довольно часто. Если река протекает в пределах моноклинальной гео логической структуры, один борт у нее изначально крутой, другой — пологий. Асимметрия может вызываться неотектоническими подня тиями. По теории А.А.Борзова — А.В.Нечаева, при неравномер ном поднятии исходной ровной поверхности склон долины, совпадающий с направлением уклона территории, будет разрушать ся и выполаживаться быстрее. В результате возникнет асимметрия. Асимметрия появляется и в том случае, если река заложилась по сбросу, борта которого сложены разными по прочности породами. Планетарные причины связывают развитие асимметрии с действи ем силы Кориолиса. По правилу Бэра — Бабине, в Северном полу шарии реки подмывают правые берега, в Южном полушарии — левые. Сила Кориолиса имеет небольшую величину, но действует она постоянно, поэтому за длительные геологические отрезки вре мени эффект получается значительный. Асимметрия может воз никнуть и в результате действия экзогенных агентов. Например, асимметрия склона возникает из-за оползня, возникающего на склоне. Наветренные склоны выполаживаются быстрее подветрен ных, значение может иметь и экспозиция по отношению к солн цу. Как правило, на крупных реках на первое место выступают планетарные причины асимметрии, на небольших — экзогенные факторы. Тектонические причины действуют повсеместно.

Долины чутко реагируют на изменение геологического строе ния территории. Участки, сложенные более прочными породами, поток предпочитает огибать. Но иногда формируются сквозные (по перечные) долины: антецедентные и эпигенетические. Антецедент ные (долины прорыва) образуются при тектоническом поднятии. Тогда поток в уже сформированной речной долине вынужденно прорезает растущее поднятие. В антецедентных долинах высота пой мы и террас в месте локального поднятия резко увеличивается. Эпигенетическая (наложенная) речная долина образуется в гори зонтальных отложениях, перекрывших складчатые структуры. По мере размыва горизонтальных слоев река проектируется на склад-

274

ки и прорезает их. В случае образования эпигенетической долины на водоразделах могут сохраниться горизонтально залегающие по роды, так как на водоразделах размыв происходит позже всего.

Существенное влияние на морфологию долин оказывают со став и характер залегания горных пород. При горизонтальном залега нии пластов и однообразном литологическом составе пород морфо логия долин практически не зависит от геологической структуры. Такие долины называются нейтральными или атектоническими.

Вобластях с нарушенным залеганием пластов (складчатая, мо ноклинальная, глыбовая структура) одни долины обнаруживают совпадение с простиранием тектонических линий (осей складок, линий разломов), они называются «приспособившимися». Некото рые долины секут тектонические структуры под разными углами.

Взависимости от соответствия осей геологических структур и на правления долин выделяют долины продольные, поперечные, диаго нальные. Продольные долины характеризуются однообразным про дольным профилем, прямолинейным руслом. Поперечные и диа гональные долины отличаются ступенчатым продольным профи лем и четковидной долиной.

Взависимости от типа геологической структуры, в которых за ложены продольные долины, различают долины синклинальные, моноклинальные, антиклинальные, долины-грабены. Синклинальные долины следуют направлению осей синклинальных складок. Они характеризуются падением пластов к оси долины, поэтому отли чаются большим количеством источников в днище долины, опол зневыми процессами на склонах. Моноклинальные долины харак теризуются падением пластов в одну сторону. Поперечный про филь таких долин асимметричен. Антиклинальные долины протя гиваются вдоль осей антиклинальных складок и отличаются паде нием пластов от долины. При таком строении выходов подземных вод в днище долины не наблюдается. Долины-грабены формиру ются в глыбовых или складчато-глыбовых горах.

Эрозионный рельеф характеризуется большим разнообразием и зависит от геологических структур, тектонического режима и физико-географических условий. Поскольку эрозионные формы подвергаются воздействию других экзогенных агентов, правиль нее говорить об эрозионно-денудационном рельефе. Различие фи зико-географических условий также находит свое отражение в морфологии, следовательно, рельеф имеет черты зональности.

Выделяют долинно-балочный, овражно-балочный, куэстовый, плоско горный рельеф, рельеф дурных земель. Долинно-балочный рельеф характерен для возвышенных равнин южной части лесной, лесо степной и степной зон, сложенных суглинками и супесями. Об щий облик рельефа — волнистая или увалистая равнина, образо ванная чередованием речных долин, балок и плоских водораз дельных поверхностей (Общий Сырт).

275

Овражно-балочный рельеф развит в южной части лесостепной и степной зон, сложенных рыхлыми породами (лессовидными суглинками, лессами). Основными формами рельефа являются овраги и балки, образующие сложные разветвленные системы (южные части Подольской, Приволжской возвышенностей). Ши роко развит овражно-балочный рельеф в предгорьях у подножия среднеазиатских гор.

Плоскогорный рельеф образуется при господстве горизонталь ных структур. Овраги и балки закладываются по трещинам и тер ритория приобретает вид «столовых стран» с плоскими вершина ми и крутыми склонами.

Рельеф «дурных земель» (бедленд) отличается сложным рас члененным рельефом. Овраги располагаются близко друг к другу, а водоразделы между ними образуют острые гребни. Такой рельеф развивается в аридных условиях (Тянь-Шань). Куэстовый рельеф формируется при моноклинальном залегании пластов и наблюда ется в предгорьях.

В результате блуждания по днищу долины и аккумуляции реки образуются обширные аллювиальные равнины.

23.2. Эоловые процессы и рельеф

Ветер, как любой экзогенный агент, производит разрушитель ную работу, транспортировку материала и аккумуляцию. Для морфологического проявления эоловых процессов необходимо незначительное количество атмосферных осадков, частые силь ные ветры, разреженность растительного покрова, наличие рых лого материала. Данные условия наиболее полно представлены в тропических пустынях, где количество атмосферных осадков не превышает 100 мм, и в пустынях умеренных и субтропических широт. Следовательно, проявление эоловых процессов имеет чер ты зональности. Кроме того, эоловые процессы наблюдаются на аккумулятивных песчаных берегах морей, на песчаных участках в речных долинах. Систематическое поступление рыхлого незакреп ленного песка на берега морей и рек благоприятствует деятельно сти ветра в любом климате.

В разрушительной работе ветра выделяют дефляцию — процесс выдувания или развевания рыхлого материала, и корразию — процесс обтачивания, шлифовки твердых пород обломочным материалом, переносимым ветром. Ветровой поток обладает емко стью, мощностью и насыщенностью. Емкость — количество песка, которое может переноситься при данной силе ветра, мощность — реальное количество переносимого песка, насыщенность — отно шение мощности к емкости. Чем меньше это соотношение, тем больше дефляционная способность потока. При уменьшении емко сти потока начинается образование аккумулятивных форм.

276

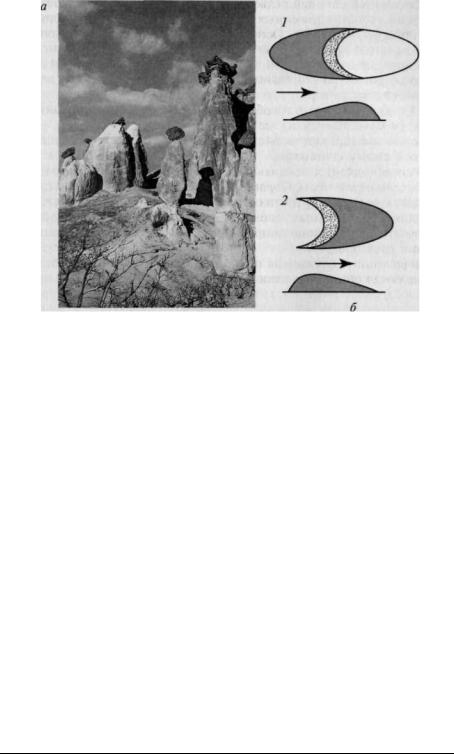

Рис. 23.6. Корразионные (а) и аккумулятивные (б) формы: 1 — бархан; 2 — дюна

Большие массы материала, переносимые песком, при сопри косновении с выходами скальных горных пород действуют как абразивный материал. Обычно наибольшая концентрация обло мочного материала наблюдается в приземном слое воздуха мощ ностью 1 м, поэтому максимальное обтачивание отмечается имен но на этой высоте. В результате корразии образуются каменные грибы, столбы, замки, ниши. Эрозионные ниши обычно выраба тываются в менее прочных породах — песчаниках, мергелях. Если наблюдается чередование пород разной степени устойчивости, то образуются грибовидные формы. Иногда формы напоминают лица людей, статуи (рис. 23.6). Подобные фигуры были обнару жены на планете Марс. Корразионный рельеф носит название «ажурных скал». Академик В. А. Обручев в 1906 г. описал в Джун гарии у подножия Кара-арат место, названное им «эоловым горо дом». Песчаники и пестрые глины под влиянием дефляции при обрели вид самых причудливых фигур («замок хана», «сфинкс», «наковальня»).

Дефляции подвергаются в основном рыхлые песчаные отложе ния. Воздействие ветра на скопление рыхлого материала приводит к формированию котловин выдувания — округлых отрицательных форм диаметром в сотни метров. На поверхности частично

277

I

закрепленных песков при ветрах переменных направлений об разуются ячеистые пески — сочетание котловин выдувания и перегородок между ними. При ветрах устойчивого направления формируются лунковые пески. Иногда формы выдувания имеют вид борозд, называемых ярданги (тюрк.). Они возникают в породах разной степени устойчивости или при развеивании песков вдоль дорог. В ряде случаев в процессе дефляции, действующей в комп лексе с другими процессами, формируются котловины выдува ния огромных размеров.

Дефляция приобретает катастрофические размеры при обра ботке сельскохозяйственных земель, если нарушаются приемы правильной обработки земель. При этом теряется гумусовый го ризонт, нарушается структурность почвы, в результате земли лег ко развеиваются. Количество выдуваемой почвы может достигать сотен тонн с гектара.

В результате эоловой аккумуляции образуются самые разнооб разные формы. В тропических пустынях при небольшом количе стве осадков и отсутствии растительности образуются барханы. При ветрах постоянных направлений начальная форма «песчаный щит» преобразуется в эмбриональный бархан, несимметричный бархан и барханные гряды, при муссонном характере ветров — в группо вые барханы и барханные цепи. Если наблюдаются ветры разных направлений, образуются пирамидальные барханы. Бархан — сер повидная аккумулятивная форма, у которой концы ориентирова ны по направлению ветра, так как они движутся гораздо быстрее, чем центральная часть. Скорость перемещения может достигать 12 м в месяц. Бархан — асимметричный холм, его подветренный склон — крутой, с углом около 35°. Средняя высота барханов со ставляет 5 —8 м, крупные могут достигать высоты 40 м.

Во внетропических пустынях умеренных широт, где возрастает количество осадков и произрастает растительность, образуются грядовые пески. Простейшей эоловой аккумулятивной формой яв ляется «холмик-коса», образующаяся при наличии препятствия, например, растения. По мере накопления песка за препятствием образуются сначала мелкие, а затем крупные гряды.

Во внепустынных областях, на берегах рек, морей, озер, где волнение или течения поставляют песок на берег, формируются дюны. При устойчивых пассатных ветрах их начальная форма — приморский вал — быстро преобразуется в параболическую дюну, затем появляется шпильковидная дюна и комплексные дюны. Если дуют ветры переменных направлений, развиваются полукруглые комплексные дюны, при ветрах разной направленности — круп ные кольцевые дюны. Дюна — серповидная аккумулятивная фор ма, у которой концы направлены против ветра. Происходит закрепление концов дюны растительностью и смачивание песка стекающими атмосферными осадками. Следовательно, концы дюны

278

перестают двигаться. Самые крупные одиночные дюны встреча ются редко, их высота может достигать 150 — 200 м. Они известны в Дагестане, Сахаре, Средней Азии. В зарубежной литературе дю ной называется любой песчаный холм.

В речных долинах, на террасах встречаются незакрепленные песчаные формы — кучугуры (в Якутии — тукуланы), которые связаны преимущественно с задержкой песка растительностью, начинающей активно осваивать песчаную поверхность, или с раз веиванием ранее закрепленных песков. С выносом пыли из пус тынных областей и ее отложением связывают образование лессов. Лессы распространены в Средней и Центральной Азии, Китае.

По агрегатному состоянию поверхностных отложений пустыни подразделяют на песчаные — эрги, каменистые — хамады, глинис тые — такыры. В каменистых пустынях обломки горных пород и выходы коренных пород покрыты характерной блестящей коркой, именуемой пустынным загаром. Образование пустынного загара объясняется подтягиванием растворов солей по капиллярам, за тем вода испаряется, а соль образует корку. Глинистые пустыни сложены в основном лессом и лессовидными породами. Одной из характерных особенностей глинистой пустыни являются такыры. Это неглубокие впадины с ровным днищем, покрытым плотной глинистой коркой. Самые крупные такыры развиты по периферии предгорных равнин. Часто на дне бессточных впадин в пустынях формируются солончаки.

Отсутствие сплошного растительного покрова в пустынях, лив невый характер осадков способствуют интенсивному развитию эрозионных форм. Местами сеть овражных форм настолько густа, что территория приобретает вид «дурных земель». Для пустынь ха рактерны сухие русла рек — крики, бессточные впадины, речные долины, не доходящие до приемного бассейна и заканчивающие ся внутренними дельтами.

Наибольшее распространение пустыни имеют в тропическом поясе — 17 млн км2, в субтропическом и умеренном поясе пло щади, занимаемые пустынями, примерно равны 7,4 и 7 млн км2 соответственно. Среди материков по распространенности пустынь первое место занимает Евразия — 14 млн км2.

23.3. Криогенные процессы и рельеф

Криогенные (мерзлотные) формы развиты в районах распро странения многолетнемерзлых горных пород, но встречаются и в областях сезонного промерзания грунта. Самые большие площа ди, занятые многолетней мерзлотой, располагаются в России и Канаде. В России южная граница многолетней мерзлоты в евро пейской части примерно совпадает с Северным полярным кругом. В азиатской части граница спускается до 60° с.ш., идет по 62° с.ш.

279

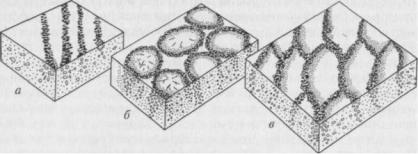

Рис. 23.7. Каменные полосы (а), кольца (б) и многоугольники (в)

до реки Енисей, где круто поворачивает к югу и уходит за преде лы России. На Дальнем Востоке свободны от многолетней мерз лоты только юг полуострова Камчатка, Сахалин и восточная часть гор Сихотэ-Алинь. Образование мерзлотных форм обусловлено крио генными процессами, связанными с промерзанием и протаиванием пород, содержащих воду. К криогенным процессам относят ся: пучение и наледеобразование, криогенный крип, солифлюкция, морозобойное растрескивание, термокарст.

Согласно А.И.Попову, выделяются области преобладающей денудации (горные районы), области относительной стабилиза ции (равнины, плато) и области преобладающей аккумуляции (поймы, дельты рек).

Вобластях преобладающей денудации преимущественное раз витие получают криогенное выветривание и склоновые процессы. На плоских вершинных поверхностях, на междуречьях, сложен ных скальными горными породами, в результате морозного вы ветривания скапливается обломочный материал, образуются камен ные россыпи (каменные моря). На склонах при движении облом ков возникают каменные реки — курумы. При морозном выветри вании гранитов появляются столообразные формы, получившие название кигилляхи. На склонах гор, сложенных скальными порода ми, в гольцовой зоне широко развиты нагорные террасы. Голь цы — это горные вершины округлой формы, поднимающиеся выше границы леса и почти лишенные растительности. На склонах час то наблюдаются террасовидные площадки — нагорные, или голь цовые, террасы. Террасы образуются в результате совместного дей ствия морозного выветривания и солифлюкции в областях конти нентального климата преимущественно в субарктическом поясе.

Вобластях относительной стабилизации, на горизонтальных по верхностях, сложенных смесью грубообломочного материала и мел козема, в результате морозной сортировки образуется «структур ный микрорельеф»: каменные кольца, многоугольники (рис. 23.7).

280

Их формирование обусловлено заложением морозобойных трещин при промерзании деятельного слоя, вымораживанием к поверх ности крупных обломков, вспучиванием мелкозема при замерза нии. На поверхности обломки скатываются к подножию бугров пучения или в трещины, образуя обрамление бугров и ячей. Раз меры многоугольников варьируют от нескольких сантиметров до 3 м. На выровненных территориях, сложенных однородными ма лольдистыми породами, при морозобойном растрескивании фор мируются пятна-медальоны, они имеют округлую, иногда поли гональную форму диаметром несколько десятков сантиметров. Поверхность пятен-медальонов плоская или слегка выпуклая и лишена растительного покрова.

В областях преобладающей аккумуляций благодаря морозобойному растрескиванию происходит развитие ледяных жил. Зимой поверхность из-за сильных морозов трескается, летом в трещи ны заливается вода, которая затем замерзает. Грунт над жилами выжимается вверх и в стороны, на поверхности образуется валиковый полигон. Высота валиков — несколько десятков сантимет ров, ширина 1 —3 м, средний поперечник полигонов 15 — 25 м. В геокриозоне часто встречаются бугры пучения с ледяным ядром внутри — гидролакколиты (булгунняхи), образование их связано с внедрением подземных вод между многолетнемерзлой толщей и слоем сезонной мерзлоты. Высота гидролакколитов до стигает 10 —30 м.

При излиянии подземных или речных вод на поверхность воз никают наледи. В первом случае наледь образуется при смыкании сезонной мерзлоты с кромкой многолетнемерзлых пород. Грунто вые воды изливаются на поверхность и замерзают. Наледи на ре ках могут появиться при промерзании реки до дна на мелких уча стках. Особенно крупные наледи образуются в долинах горных рек, площадь их достигает десятков квадратных километров. Гигант ские наледи, перегораживающие русла рек, в Якутии называют тарынами. Некоторые наледи сохраняются в поймах рек в течение всего лета, гигантские наледи существуют годами. Например, в горной системе Черского каждую зиму образуются наледи общей площадью 2297 км2. Большинство из них имеют площадь более 10 км2. В среднем течении реки Момы расположена самая боль шая наледь — Улахан-Тарын. Она имеет площадь 112 км2 и мощ ность 6 м.

При деградации многолетнемерзлых пород наблюдаются тер мокарстовые явления — протаивание ледяных жил. На поверхно сти появляются западины — аласы, по берегам рек в результате протаивания образуются термоэрозионные ниши. Аласы — котло вины с плоским днищем, их размеры колеблются от десятков мет ров до нескольких километров. Иногда аласы покрываются водой, в этом случае возникают термокарстовые озера. Термоэрозионные

281

ниши формируются на берегах рек на уровне уреза воды. Многолетнемерзлые горные породы, слагающие берег, на контакте с теплой водой протаивают и размываются, ниша растет в глубь берега. Иногда глубина ниши достигает метра и более. Термоэро зионные формы часто образуются по трещинам полигональных грунтов. Тогда на поверхности возникают байджерахи (якут.) — останцы мерзлого грунта, слагающего ядро полигона. Высота байджерахов достигает нескольких метров. Под руслами крупных рек или под озерами многолетняя мерзлота может исчезнуть, возни кают талики.

23.4. Гляциальные (ледниковые) процессы и рельеф

Ледниковые формы рельефа образуются в результате разруши тельной работы ледника {экзарации) и аккумулятивной работы. Современные ледниковые формы распространены в полярных и горных районах выше климатической снеговой границы. Рельефообразующая деятельность ледников особенно возрастала в эпохи оледенений. Древние, реликтовые ледниковые формы существу ют в умеренных и субарктических широтах, в местах четвертично го оледенения.

В зависимости от соотношения приходной и расходной части ледникового баланса выделяется несколько фаз в развитии лед ника: наступление, стационарное положение и отступление.

С каждой фазой связаны определенные ледниковые формы. В фазу наступления ледник производит активную экзарацию, образуя экзарационные формы. При стационарном положении ледника и при его отступлении и таянии возникают аккумулятивные формы рельефа.

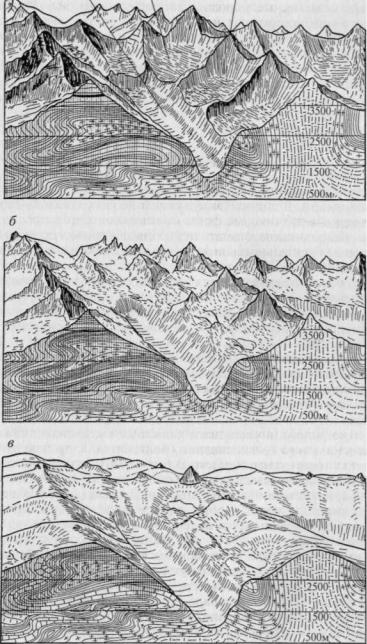

В горах экзарационная деятельность ледника приводит к воз никновению кара — чашевидного понижения с крутыми стенка ми и пологовогнутым днищем. В понижении рельефа на склоне горы, располагающемся немного выше климатической снеговой границы, накопившийся снег может не растаять за лето. Снег по степенно превращается в фирн, а затем в лед. Из-за устойчивого скопления льда начинается интенсивное морозное выветривание на границе горная порода — лед. Вынос обломочного материала осуществляется талыми ледниковыми водами. Разрастаясь, сосед ние кары сливаются и преобразуются в более крупную форму — ледниковый цирк. При сближении стенок кара в рельефе сохраня ется скалистый гребень — карлинг (рис. 23.8). Ярко выраженные формы ледниковой экзарации наблюдаются в скальных породах, в менее прочных породах кары и карли'нги быстро выполаживаются склоновыми процессами. По мере накопления льда его масса уже не умещается в каре и начинает медленно спускаться вниз по склону, обычно по эрозионной форме.

282

Карлинг

Карлинг

Рис. 23.8. Последовательные стадии (а, б, в) развития ледникового рельефа в горах (по О.К.Леонтьеву, Г.И.Рычагову, 1988)

283