1 курс / 1 семестр / Общее землеведение / Савцова

.pdf

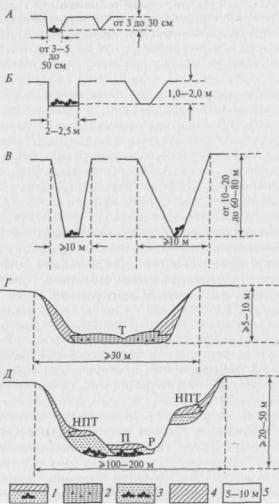

Рис. 23.1. Генетический ряд флювиальных форм равнинных территорий (по О.К.Леонтьеву, Г.И.Рычагову, 1988):

А— эрозионные борозды; Б — эрозионные рытвины (промоины); В — овраги;

Г— балка; Д — речная долина; Т — тальвег временного водотока; Р — русло; П — пойма; НПТ — надпойменные террасы; / — аллювий; 2 — пролювий; 3 —

обвально-осыпные образования; 4 — делювий; 5 — размеры форм

форма временных водотоков — эрозионная борозда — возникает на склоне в результате линейного (в виде струй) стока. Глубина бо розды до 30 см, стенки крутые, поперечный профиль V-образный. Длина борозд до 1 м. Обычно борозды на склоне образуют развет вленную систему, при прекращении стока перестают развиваться

264

и выполаживаются. Благоприятным условием для развития борозд является разреженная растительность или распаханность склона. Однако они быстро уничтожаются последующей вспашкой тер ритории. Борозды быстро растут на длинных склонах, так как уве личивается количество стекающей воды. На склонах, имеющих разреженную растительность или распаханных, борозды посте пенно превращаются в эрозионные рытвины и овраги. Эрозионная рытвина (промоина) — более развитая эрозионная форма, глуби на ее достигает 1 —2 м, ширина — 2,5 м. Для образования рытви ны нужен более мощный водоток, поэтому они встречаются на склонах реже; не каждая борозда может превратиться в рытвину. Эрозионные борозды и рытвины могут образоваться на склоне после одного ливня, если склон сложен легко размываемыми по родами. При значительном водосборе часть рытвин при дальней шем развитии превращаются в овраги.

Овраг — эрозионная, растущая форма флювиального рельефа. Глубина оврагов может достигать 80 м и более, склоны крутые, поперечный профиль V-образный. По данным Б. Ф. Косова, выде ляется четыре этапа в развитии оврага. На первом этапе овраг интен сивно растет в длину, может достигнуть 70 % своей предельной длины. Однако поперечный профиль его остается V-образным с кру тыми склонами и узким днищем. На втором этапе рост в длину замедляется, но овраг достиг уже 95 % своей предельной длины. За счет регрессивной эрозии овраг может выйти за пределы склона и продвинуться на водораздельное пространство. На третьем этапе рост в длину практически прекращается, овраг достигает базиса эрозии. Начинается увеличение объема оврага, склоны его выпола живаются, днище расширяется. На последнем этапе поперечный профиль приобретает U-образную форму с плоским широким дни щем и пологими склонами. Овраг имеет собственный продольный профиль, отличающийся от профиля склона: вверху образуется водосборная воронка, ниже профиль становится вогнутым.

Овраги, заложившиеся по ранее существующим эрозионным формам, называются донными или вложенными, а возникшие на склонах и развивающиеся впервые из эрозионных рытвин — бере говыми или первичными.

Неэрозионные процессы, участвующие в оврагообразовании, оказывают различное влияние на разных этапах образования ов рага. На первом этапе, наряду с интенсивной глубинной эрозией, наблюдается интенсивная деформация склонов в результате осы пей, оползней. На третьем и четвертом этапах деформация скло нов осуществляется за счет смыва при стекании атмосферных осад ков. Поток лишь изредка подходит к склонам, вызывая оползни. Следовательно, развитие оврага происходит в результате совме стного действия эрозионных и склоновых процессов и является эрозионно-денудационным процессом.

265

При достижении базиса эрозии рост оврага прекращается, скло ны его выполаживаются и покрываются растительностью, на дне и склонах накапливаются аккумулятивные отложения. Овраг пре вращается в балку. Балка — отрицательная форма флювиального рельефа, в которой эрозия затухает и сменяется аккумуляцией овражно-балочного материала — пролювия. В нижней части склона происходит накопление делювия — отложений, образующихся за счет стока дождевых и талых вод в виде тонких струек. Образова ние балки — процесс медленный и начинается в нижней части, постепенно распространяясь вверх. Овражно-балочный материал характеризуется плохой сортированностью и окатанностью. Слои стость его грубая и не всегда четко видна.

Аккумулятивные формы развиваются в устье оврага или балки

ина их склонах. В дно балки при дальнейшем развитии может врезаться новая эрозионная форма. В этом случае на склонах балки образуются горизонтальные поверхности, сложенные пролювием — овражно-балочные террасы. У устья оврага и балки формируется конус выноса, сложенный пролювием. В конусе выноса наблюда ется уменьшение размера частиц от вершины конуса к основанию

иот середины к краям.

Скорость овражной эрозии может достигать значительных ве личин — 1 —1,5 м в год, на Северном Кавказе были отмечены скорости до 3 м в год. В некоторых районах Ярославской области зафиксированы максимальные скорости 10—15 м в год (Б.Ф.Ко сое). Интенсивность современной эрозии суши составляет 0,059 мм в год, в Азии увеличивается до 0,093 мм в год.

Рельеф, созданный постоянными водотоками. Постоянные во дотоки формируют речные долины. Основными формами рельефа в них являются русло, пойма, террасы.

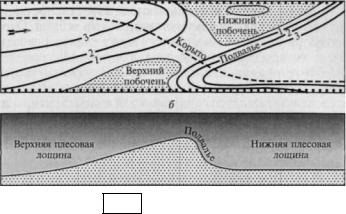

Русло реки — наиболее углубленная часть современного днища речной долины, по которой постоянно протекает поток. В строе нии русел рек наблюдается ряд общих черт. В русле практически любой реки выделяют плесы и перекаты (рис. 23.2). Типичный для равнинной реки перекат — большая песчаная гряда, пересека ющая русло под углом 30°. Гряда асимметрична: склон, обращен ный против течения, пологий, противоположный — крутой, он называется подвальем. Примыкающие к берегам части переката на зываются побочнями. Побочни покрываются водой во время поло водий, в межень они выходят из-под уровня воды. Побочень, рас положенный выше по течению, называется верхним, ниже по течению — нижним. Ухвостье побочня обычно вытягивается вниз по течению в виде косы за счет накопления наносов, за ухвостьем образуется зона спокойной, застойной воды, она называется за тоном. Глубокая часть русла называется плесовой лощиной или плесом, седловина между побочнями — корыто переката. Корыто переката образуется в результате размыва гребня переката водным

266

/ |

^ |

2 |

|

3 |

|

Рис. 23.2. Строение речного переката:

а — план в изобатах; б — профиль по линии стрежня; 1 — песчаные отмели; 2 — изобаты; 3 — бровка берега

потоком. Наиболее развиты плесы и перекаты в меандрирующем русле, здесь плесовые лощины располагаются у вогнутого берега, перекаты пересекают русло от одного выпуклого берега к другому, расположенному ниже по течению. Речные наносы называются аллювием. Это сортированные, окатанные и слоистые отложения.

Русла рек подразделяются на меандрирующие, прямолинейные и разветвленные на рукава. Извилистость характерна для равнинных и горных рек, однако лучше всего излучины (меандры) развиты на равнинных реках, несущих много аллювия. В плане излучины могут иметь разную форму. Чаще всего образуются сегментные, синусои дальные излучины, предельной формой развития являются омеговидные излучины. Сложные меандры формируются в том случае, когда крупная излучина имеет вторичные изгибы. Когда поток под ходит к выровненному коренному берегу, он некоторое время сле дует вдоль берега, в этом случае появляются сундучные излучины. При достижении предельной формы излучины в русле создаются затруднения для свободного протекания потока и излучина спрям ляется. Старое русло превращается в старицу.

Импульсом для развития излучин могут служить перекаты, побочни которых, располагаясь в шахматном порядке, обусловли вают извилистость динамической оси потока. Благодаря им ин тенсивно размываются берега, противоположные побочням. Со здается своеобразное скоростное поле потока и циркуляционные течения: поверхностные струи приближаются к вогнутому берегу, донные — к выпуклому, ниже по течению. В результате отступа ния вогнутого берега и нарастания выпуклого появляется излучи-

267

на. Формирование излучины может вызываться отклонением ди намической оси потока изгибом берега. Преимущество извили стой формы русла заключается в том, что на изгибах возрастает живая сила потока и его способность перемещать речные наносы.

По условиям развития русловых деформаций выделяют свобод ные, врезанные и вынужденные излучины. Свободные меандры со здаются самой рекой в рыхлых отложениях. Склоны долины и тер расы в создании меандр не участвуют. Форма и размеры излучин зависят от водности и режима потока. Как правило, свободные меандры развиваются на равнинных реках, скорость их смещения достаточно велика. На верхней Оби спрямление крутых излучин наблюдается через 40 — 60 лет, а размывы вогнутого берега дости гают 58 м/год. Врезанные меандры, в основном, характерны для горных рек. Размеры врезанных меандр обычно больше, чем сво бодных, их величина обусловлена не водностью потока, а изгиба ми коренных бортов долины. Иногда изгибы русла соответствуют зонам разломов. Вынужденные излучины образуются при подходе потока к коренному берегу, возле которого формируется крутой изгиб. Иногда вынужденные излучины возникают при отклоне нии потока препятствием — выходом скальных пород на дне или конусами выноса боковых притоков.

Разветвление на рукава начинается с появления в русле осередка — отмели, не закрепленной растительностью. Для обра зования разветвления необходимо большое количество наносов, переносимых рекой, и равенство скорости течения реки и неразмывающей скорости (т.е. предельной скорости, необходимой для размыва отложений реки). Если скорости потока приближаются к неразмывающей скорости или равны ей, в русле начинается ак кумуляция наносов. Затем осередок покрывается растительностью и образуется остров. Разветвления бывают одиночными, когда один остров отделяется от другого достаточно длинным участком неразветвленного русла; простыми сопряженными, в этом случае один остров следует за другим и главное течение переходит от одного берега к другому в следующем разветвлении. Самым сложным раз ветвлением является разбросанное, в этом случае в русле развива ются многочисленные острова. Иногда русло разделяется на два практически равных по водности рукава и это явление сохраняет ся на достаточно большом отрезке русла. Такие разветвления по лучили название разветвления с параллельными рукавами.

Разветвления характерны как для равнинных, так и для горных рек. Различаются они характером наносов и формой островов. На равнинных реках острова имеют каплевидную в плане форму: приверх острова размывается, ухвостье растет за счет накопления ал лювия. Наносы равнинных рек песчаные или песчано-гравийно- галечные. На горных реках форма островов более разнообразна и сложна. Берега островов имеют многочисленные изгибы, часто в

268

рукавах отмечается образование более мелких островов. Наносы горных рек галечные или валунно-галечные.

По строению островов разветвления на рукава подразделяются на аккумулятивные, скульптурные и скульптурно-аккумулятивные.

Аккумулятивные острова образуются на равнинных реках, в этом случае весь остров сложен аллювием и образуется при аккумуля ции речных наносов. Скульптурные острова появляются в горных реках за счет выступа в русле скальных горных пород. Скульптур но-аккумулятивные острова в своем строении имеют ядро скаль ных пород, перекрытое толщей аллювия.

Прямолинейные русла формируются тогда, когда река проте кает вдоль коренного выровненного берега. На равнинных реках прямолинейные русла могут образоваться в результате спрямле ния излучин.

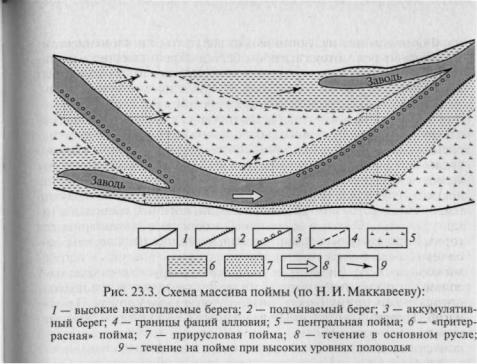

Пойма — часть днища долины, сложенная аллювием и затап ливаемая во время половодий. Пойма образуется благодаря гори зонтальным русловым деформациям. Она отсутствует на порожи сто-водопадных руслах и в узких ущельях. Высота поймы опреде ляется высотой половодья; пойма реки Волги у Саратова имеет высоту 12 м, у Волгограда — 7 м, у Астрахани — 2 м. Поймы возни кают в результате развития боковой эрозии и расширения дна реч ной долины. В излучинах, как правило, вогнутый берег размывает ся, у выпуклого берега растет прирусловая отмель (рис. 23.3). Обра зовавшаяся отмель заливается водой только во время половодий.

269

В это время русловый аллювий (как правило, песок различной крупности) перекрывается сверху более мелкими глинистыми от ложениями — пойменным аллювием. Прирусловая отмель зарас тает, образуется пойма. По мере отступления вогнутого и наращи вания выпуклого берегов за счет причленения побочней образует ся сегментно-гривистая пойма, характерная для меандрирующих рек. Она состоит из системы дугообразных гряд (грив), разделен ных межгрядовыми понижениями. Относительная высота гряд ко леблется от нескольких сантиметров до метра. Самая высокая ее часть — прирусловая — сложена самым крупным для этой реки аллювием, так как при выходе воды на пойму скорости течения резко уменьшаются и откладывается более крупный материал. По мере удаления от русла в центральной пойме откладывается менее крупный материал, у террасы или коренного склона в притеррас ном понижении — наиболее мелкий.

Поймы рек, разветвленных на рукава, образуются за счет на ращивания осередков и островов и присоединения их к поймен ным массивам, так возникает ложбинно-островная пойма. Повы шения на пойме — это бывшие острова, ложбины — бывшие протоки.

На прямолинейных участках рек могут существовать параллель но-гривистые поймы. Они обусловлены тенденцией реки смещать ся все время в одну сторону. Тенденция может возникать благода ря действию силы Кориолиса или тектонических движений. Осо бенностью рельефа параллельно-гривистых пойм является чере дование длинных параллельных друг другу гряд и межгрядовых понижений.

В литературе встречается термин «обвалованная пойма» (О. К.Леонтьев, Г. И. Рычагов, 1988). Вероятно, более правильно говорить об обвалованных руслах. Образуются они при интенсив ной аккумуляции аллювия, обусловленной снижением скоростей потока при выходе реки на предгорную равнину. В результате аккумуляции русло реки оказывается приподнятым над прилега ющей равниной и ограниченным прирусловыми валами.

По строению толщи аллювия все поймы делятся на аккумуля тивные, если вся пойма сложена аллювием, цокольные, если в нижней части склона поймы выходят более древние породы, и эрозионные, если слой аллювия на пойме очень небольшой. Эрози онная пойма носит название бечевник. Разрез поймы имеет харак терное строение: в основании, на контакте с коренными порода ми залегает перлювий, представленный валунным, галечным или гравийным материалом. Выше располагается русловый аллювий, на равнинных реках он образован песком. Еще выше залегает пой менный аллювий, состоящий из супесей и суглинков. Иногда в верхней части толщи залегает старичный аллювий, образованный тяжелыми суглинками. Следовательно, толщу аллювия можно под-

270

разделить на несколько фаций*: в самом основании лежит стреж невая фация (перлювий), состоящая из самых крупных обломков; выше залегает русловая фация — пески с гравием и мелкой галь кой. Еще выше располагается пойменная фация, здесь уже отлага ется суглинок. И завершает разрез старинная фация аллювия (тя желый суглинок).

В долинах рек развиваются несколько пойменных уровней. Низ кая пойма располагается вдоль русла реки, имеет высоту до метра и заливается при небольших подъемах уровня воды. Средняя пой ма наиболее развита на реках. Она заливается во время ежегодных половодий, ее высота соответствует средней высоте половодья на данной реке. Высокая пойма заливается раз в 20 — 25 лет только при самых высоких половодьях.

Выше уровня поймы в речных долинах формируются речные террасы. Терраса — часть речной долины, сложенная аллювием и вышедшая из-под действия половодья. Террасы представляют собой площадки с уступами, вытянутые вдоль речной долины. Террасы — древние поймы — свидетельствуют о том, что когдато река текла на более высоком уровне, но в результате тектони ческого поднятия бассейна реки или понижения базиса эрозии произошло врезание территории, поймы перестали заливаться во время половодий и превратились в террасы. Относительный возраст террас определяется по отношению к урезу воды в реке: первая терраса является самой низкой и молодой, чем выше тер раса, тем она старше. Счет террас ведется снизу вверх: первая надпойменная терраса располагается ближе всего к руслу реки, выше нее располагается вторая надпойменная терраса и т.д. Высо та террас отсчитывается от среднего уровня воды в реке (орди нар). В строении террас различают площадку, уступ, бровку и ты ловой шов.

Подобно поймам, террасы могут быть аккумулятивными, эро зионными и цокольными.

Аккумулятивными называются такие террасы, у которых весь разрез сложен аллювием. Мощность аллювия может достигать нескольких сотен метров, хотя нормальная мощность аллювия у крупных рек составляет 20 — 30 м. Нормальная мощность высчитывается как сумма глубины плесов и высоты половодий. Большая мощность аллювия свидетельствует о длительных тектонических опусканиях, при которых происходило накопление аллювия.

Цокольными террасами называются террасы с маломощным ал лювием, залегающим на неаллювиальных отложениях или древ нем аллювии.

Эрозионные террасы аллювия практически не имеют, однако их поверхность имеет следы воздействия водного потока.

* Фация — от лат. fades — наружность, форма.

271

Рис. 23.4. Типы речных террас:

а — погребенные; б — вложенные; в — прислоненные; г — врезанные

При наличии нескольких террас соотношение их бывает раз личным, террасы могут быть прислоненными, вложенными, врезан ными и погребенными (рис. 23.4). Прислоненные террасы образуют ся, когда каждый следующий врез доходит до коренных пород, подошвы террас находятся на одном уровне. Если происходит уменьшение амплитуды вреза, террасы как бы вкладываются друг в друга, образуются вложенные террасы. Врезанные террасы фор мируются при постоянном тектоническом поднятии территории и врезе, аллювиальная толща на такой террасе очень небольшая. Все три террасы являются дневными, их поверхность видна на поперечном профиле речной долины. Если идет интенсивная ак кумуляция, терраса может быть погребена под более молодыми отложениями и становится погребенной.

В долинах рек иногда наблюдаются структурные псевдотерра сы, они появляются в том случае, если в долине выходит более прочный пласт горных пород.

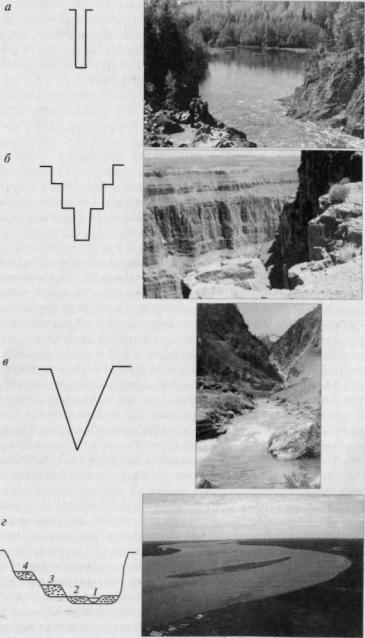

К морфологическим типам речных долин относят теснины,

ущелья, каньоны, широкие ступенчатые долины равнинных рек

(рис. 23.5). На горных реках при интенсивном поднятии террито рии формируются теснины, ущелья и каньоны. Теснина — глубо ко врезанная эрозионная форма с вертикальными склонами и узким днищем, образованная в скальных горных породах. Ущелье имеет V-образный поперечный профиль с более пологими скло нами. Образуется чаще всего во влажном климате, склоны выполаживаются стекающими атмосферными осадками и склоновыми процессами. Дно ущелья узкое, полностью занятое потоком. В арид ных условиях при горизонтальном залегании горных пород раз ной плотности формируются каньоны. Они характеризуются сту пенчатыми склонами, ступени создаются более прочными поро-

272

Рис. 23.5. Типы речных долин:

а — теснина; б — каньон; в — ущелье; г — речная долина равнинной реки: 1 — русло; 2 — пойма; 3 — аккумулятивная терраса; 4 — цокольная терраса

273