- •1. Краткая характеристика органических соединений клетки

- •2. Цитоплазматическая мембрана

- •3. Двумембранные органеллы клетки. 4. Одномембранные и немембранные органеллы клетки

- •5. Митоз

- •6. Мейоз

- •7. Клеточное дыхание

- •8. Фотосинтез

- •9. Биосинтез белка

- •10. Характеристика покровных тканей растений

- •11. Классификация проводящих тканей растений

- •12. Особенности организации эпителиальных тканей. Классификация.

- •13. Особенности организации системы тканей внутренней среды. Классификация

- •14. Особенности организации мышечных тканей. Классификация

- •15. Особенности организации нервной ткани

- •16. Основные генетические термины. Наследование при моногибридном скрещивании

- •17. Особенности аллельного взаимодействия генов

- •18. Неаллельное взаимодействие генов

- •19. Сцепленное наследие

- •20. Синтетическая теория эволюции. Пути видообразования

- •21. Особенности организации бактериальной клетки

- •22. Особенности организации и свойства вирусов

6. Мейоз

Мейоз — разновидность митоза, в результате которого из диплоидных (2п) соматических клеток половых желез образуются гаплоидные гаметы (1n). При оплодотворении ядра гаметы сливаются, и восстанавливается диплоидный набор хромосом. Таким образом, мейоз обеспечивает сохранение постоянного для каждого вида набора хромосом и количества ДНК.

Мейоз представляет собой непрерывный процесс, состоящий из двух последовательных делений, называемых мейозом I и мейозом II. В каждом делении различают профазу, метафазу, анафазу и телофазу. В результате мейоза I число хромосом уменьшается вдвое (редукционное деление): при мейозе II гаплоидность клеток сохраняется (эквационное деление). Клетки, вступающие в мейоз, содержат генетическую информацию 2n2хр.

В профазе мейоза I происходит постепенная спирализация хроматина с образованием хромосом и соприкосновение двух гомологичных хромосом по всей длине - конъюгация. Затем между гомологичными хромосомами появляются силы отталкивания, и хромосомы сначала разделяются в области центромер. Расхождение хроматид постепенно увеличивается, и перекресты смещаются к их концам. В процессе конъюгации между некоторыми хроматидами гомологичных хромосом может происходить обмен участками — кроссинговер, приводящий к перекомбинации генетического материала. К концу профазы растворяются ядерная оболочка и ядрышки, формируется хроматиновое веретено деления. Содержание генетического материала остается прежним (2n2хр).

В метафазе мейоза I биваленты хромосом располагаются в экваториальной плоскости клетки. В этот момент спирализация их достигает максимума. Содержание генетического материала не изменяется (2п2хр).

В анафазе мейоза I гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, окончательно отходят друг от друга и расходятся к полюсам клетки. Следовательно, из каждой пары гомологичных хромосом в дочернюю клетку попадает только одна — число хромосом уменьшается вдвое (происходит редукция). Содержание генетического материала становится 1n2хр у каждого полюса.

В телофазе происходит формирование ядер и разделение цитоплазмы — образуются две дочерние клетки. Дочерние клетки содержат гаплоидный набор хромосом, каждая хромосома — две хроматиды (1n2хр).

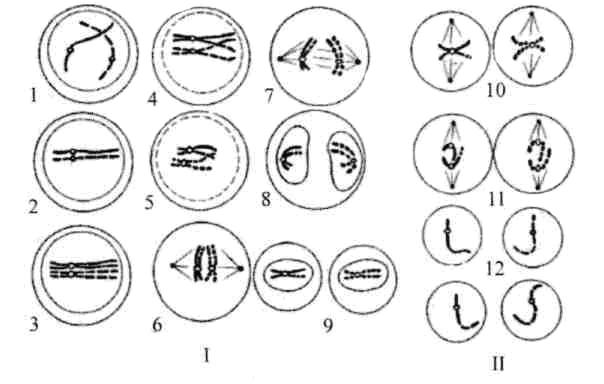

Рис. 1. Схема мейоза (показана одна пара гомологичных хромосом). Мейоз I: 1, 2, 3. 4. 5 — профаза; 6 —метафаза; 7 — анафаза; 8 — телофаза; 9 — интеркинез. Мейоз II; 10 —метафаза; II —анафаза; 12 — дочерние клетки

В мейозе II происходят те же процессы, что и в метозе, но от обычного метоза он отличается тем, что в него вступают гаплоидные клетки.

Таким образом, в результате мейоза из одной диплоидной материнской клетки образуются 4 клетки с гаплоидным набором хромосом.

Биологическое значение мейоза:

1) является основным этапом гаметогенеза;

2) обеспечивает передачу генетической информации от организма к организму при половом размножении;

3) дочерние клетки генетически не идентичны материнской и между собой.

7. Клеточное дыхание

Клеточное или тканевое дыхание — совокупность биохимических реакций, протекающих в клетках живых организмов, в ходе которых происходит окисление углеводов, липидов и аминокислот до углекислого газа и воды. Высвобожденная энергия запасается в АТФ и др. и может быть использована по мере необходимости.

Гликолиз

Гликолиз — путь ферментативного расщепления глюкозы — является общим практически для всех живых организмов процессом. У аэробов он предшествует собственно клеточному дыханию, у анаэробов завершается брожением. Сам по себе гликолиз является полностью анаэробным процессом и для осуществления не требует присутствия кислорода. В результате его образуется 2 молекулы АТФ и НАДН+Н+ и 2 молекулы ПВК.

Образовавшаяся в ходе гликолиза пировиноградная кислота (пируват, ПВК) распадается на углекислый газ и ацетальдегид, который вместе с Кофермент А образует Ацетил-КоА. Реакция сопровождается восстановлением НАД до НАД∙Н.

У эукариот процесс протекает в матриксе митохондрий.

Аэробное дыхание

Окислительное фосфорилирование

Основное количество молекул АТФ вырабатывается по способу окислительного фосфорилирования на последней стадии клеточного дыхания: в электронтранспортной цепи. Здесь происходит окисление НАД∙Н и ФАДН2, восстановленных в процессах гликолиза, β-окисления, цикла Кребса и т.д. Энергия, выделяющаяся в ходе этих реакций, благодаря цепи переносчиков электронов, локализованной во внутренней мембране митохондрий (у прокариот — в цитоплазматической мембране), трансформируется в трансмембранный протонный потенциал. Фермент АТФ-синтаза использует этот градиент для синтеза АТФ, преобразуя его энергию в энергию химических связей. Подсчитано, что молекула НАД∙Н может дать в ходе этого процесса 2.5 молекулы АТФ, ФАДН2 — 1.5 молекулы.

Конечным акцептором электрона в дыхательной цепи аэробов является кислород.