2.4.2 Протекторная защита

Протекторная защита имеет те же основы,

что и катодная, рисунок 6. Разница

заключается лишь в том, что необходимый

для защиты ток создается крупным

гальваническим элементом, в котором

роль катода играет металлическая

поверхность защищаемого сооружения, а

роль анода – более электроотрицательный

металл. Протекторную защиту иначе

называют катодной защитой гальваническими

анодами.

Принцип протекторной защиты основан

на следующем: два электрода: трубопровод

и протектор, изготовленного из более

электроотрицательного металла, чем

сталь, опущены в почвенный электролит

и соединены проводником. Так как материал

протектора является более

электроотрицательным, то под действием

разности потенциалов происходит

направленное движение электронов от

протектора к трубопроводу по проводнику.

Одновременно ион-атомы материала

протектора переходят в раствор, что

приводит к его разрушению. Сила тока

при этом контролируется с помощью

контрольно-измерительной колонки.

Таким образом, разрушение металла все

равно имеет место. Но не трубопровода,

а протектора.

Теоретически для защиты стальных

сооружений от коррозии могут быть

использованы все металлы, расположенные

в электрохимическом ряду напряжений

левее железа, т.к. они более

электроотрицательны. Практически же

протекторы изготавливаются только из

материалов, удовлетворяющих следующим

требованиям:

- разность потенциалов материала

протектора и железа (стали) должна быть

как можно больше;

-ток, получаемый при электрохимическом

растворении единицы массы протектора

(токоотдача), должен быть максимальным;

-отношение массы протектора, израсходованной

на создание защитного тока, к общей

потере массы протектора (коэффициент

использования) должен быть

наибольшим.

Данным требованиям в наибольшей степени

удовлетворяют магний, цинк и алюминий.

Протекторную защиту рекомендуется

использовать в грунтах с удельным

сопротивлением не более 50 Ом.м.

Применяют защиту протекторами,

расположенными как поодиночке, так и

группами. Кроме того, защита трубопроводов

от коррозии может быть выполнена

ленточными протекторами.

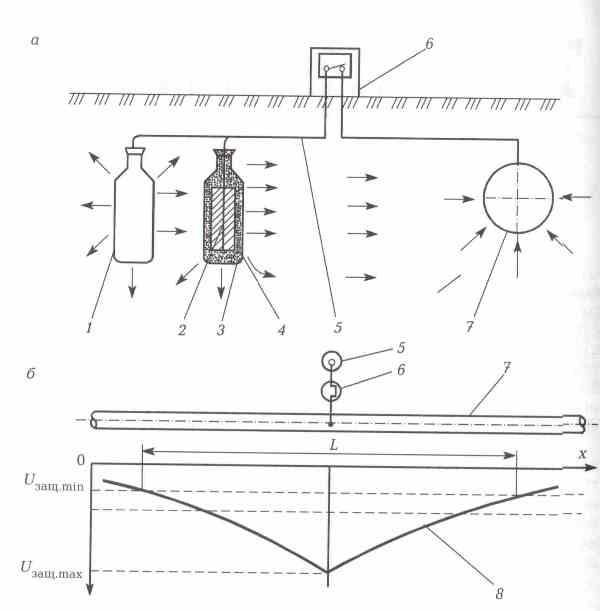

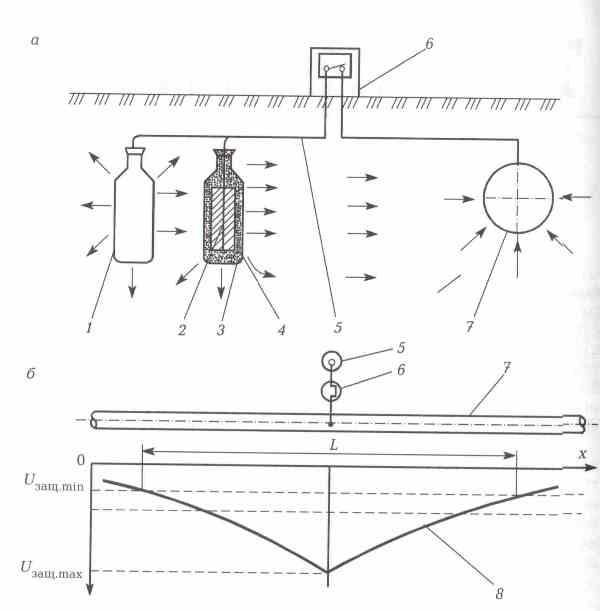

1 – протектор; 2 – стальной сердечник;

3 – активатор; 4 – хлопчатобумажный

мешок; 5 – проводник; 6 – контрольно–измерительный

пункт; 7 – трубопровод.

Рисунок 6 – Принцип протекторной защиты

Повышение эффективности действия

протекторной установки достигается

погружением его в специальную смесь

солей глины, называемую активатором.

Непосредственная установка протектора

в грунт менее эффективна, чем в активатор.

Назначение активатора следующее:

снижение собственной коррозии, уменьшение

анодной поляризуемости, снижение

сопротивления растеканию тока с

протектора, устранение причин,

способствующих образованию плотных

слоев продуктов коррозии на поверхности

протектора. При использовании активатора

обеспечивается стабильный во времени

ток в цепи «протектор-сооружение» и

более высокое значение коэффициента

полезного действия (срока службы

протектора)

Одна из положительных особенностей

протекторной защиты – ее автономность,

она может быть осуществлена в районах,

где нет электроэнергии. Эта особенность

имеет большое практическое значение,

поскольку трассы трубопроводов часто

пересекают населенные пункты, где

внешние источники тока, если они и есть,

не могут быть использованы для катодной

защиты.

Катодная защита с помощью гальванических

анодов взрывобезопасна и проста в

обслуживании.

Затрачиваемый металл (гальваноанода)

постепенно растворяется, и с течением

времени наступает момент, когда необходимы

новые протекторные установки для

обеспечения дальнейшей катодной защиты.