- •1. Рентгеноскопия флюорэсцирующий экран

- •2. Рентгенография

- •3. Флюорография

- •4. Томография (Линейная томография).

- •5. Компьютерная томография

- •Вопрос 1. Какова природа и основные свойства рентгеновских лучей, благодаря которым их используют в медицине?

- •Вопрос 2. Какие основные свойства рентгеновских лучей?

Рентгенологические методы исследования

В лучевой диагностике рентгенологические методы занимают ведущее положение, в ряде случаев являются «золотым стандартом» в выборе метода лучевого исследования заключении исследования. По этому врач любой специальности должен знать основы рентгенологических исследований и правильно определять показания к их проведению.

Цель (общая): уметь интерпретировать принципы получения медицинского изображения рентгенологическими методами исследования; назначение этих методов.

Достижение общей цели обеспечивается следующими умениями:

Трактовать принципы получения изображения с помощью рентгеновских лучей.

Определять по изображениям разновидности рентгенологического метода.

Интерпретировать назначение рентгенологических методов исследования.

Для реализации вышеперечисленных целей необходимы следующие базисные знания-умения:

1. Трактовать физические характеристики рентгеновских лучей (источник, длина волны, энергия, проникающая способность; единицы физических величин и др.) (кафедра биофизики).

2. Интерпретировать механизм биологического действия рентгеновских лучей (кафедра биофизики).

Чтобы Вы могли выяснить, насколько сумели сохранить базисные знания, выполните следующее задание.

Задание

При изготовлении рентгенограмм рентгенлаборант всегда выбирает адекватные параметры съемки: напряжение, силу тока и время экспозиции. Какой параметр нужно изменить, чтобы повысить проникающую способность рентгеновских лучей? А. Напряжение.

Рентгенологический метод исследования

Рентгенологическое исследование — применение рентгеновского излучения в медицине для изучения строения, функции различных органов и систем в норме и изменении их при патологии. Оно дает возможность рассматривать органы и системы в различные возрастные периоды, позволяет выявлять даже небольшие отклонения от нормальной картины и тем самым ставить своевременный и точный диагноз ряда заболеваний.

Рентгенологическое исследование основано на неодинаковом поглощении рентгеновского излучения разными органами и тканями в зависимости от их объема и химического состава. Чем сильнее поглощает данный орган рентгеновское излучение, тем интенсивнее тень на экране или пленке.

Рис. 1 Современные цифровые рентгеновские аппараты

Дистанционно управляемый универсальный аппарат Bakkara Ape

Рис.2 Получение рентгеновского изображения, XIX век

История рентгенологии начинается в 1895 году, когда Вильгельм Конрад Рентген впервые зарегистрировал затемнение фотопластинки под действием рентгеновского излучения. Им же было обнаружено, что при прохождении рентгеновских лучей через ткани кисти на фотопластинке формируется изображение костного скелета. Это открытие стало первым в мире методом медицинской визуализации, до этого нельзя было прижизненно, неинвазивно получить изображение органов и тканей. Рентгенография очень быстро распространилась по всему миру. В 1896 году в России был сделан первый рентгеновский снимок.

В 1918 году в России была создана первая рентгенологическая клиника. Рентгенография используется для диагностики все большего числа заболеваний. Активно развивается рентгенография легких. В 1921 году в Петрограде был открыт первый рентгенографический стоматологический кабинет.

Принцип рентгенологического исследования может быть представлен в виде простой схемы: источник рентгеновского излучения → объект исследования → приемник излучения → врач.

Источник рентгеновского излучения

На приведенном рисунке в левой части аппарата расположена рентгеновская трубка, которая в определенном режиме работы аппарата излучает рентгеновское излучение.

Рис.3 Цифровой малодозовый флюорограф АФЦ-01.

Рентгеновское излучение получают с помощью специальных электронно-вакуумных приборов – рентгеновских трубок.

В стеклянной колбе, давление в которой равно 10-6 мм рт.ст., находятся анод и катод. Анод выполнен из меди с вольфрамовой насадкой. Анодное напряжение рентгеновских трубок составляет 80 – 120 кВ. Электроны, вылетевшие из катода, разгоняются электрическим полем и тормозятся на вольфрамовой насадке анода, которая имеет скос под углом 11–15о. Рентгеновское излучение выходит из колбы через специальное кварцевое окно.

Важнейшими параметрами рентгеновского излучения являются длина волны и интенсивность. Если предположить, что торможение электрона на аноде происходит мгновенно, то вся его кинетическая энергия еUa переходит в излучение.

Теоретическое распределение энергии тормозного излучения по частоте выведено Крамером и экспериментально получено Куленкампфом.

Интенсивность рентгеновского излучения пропорциональна анодному току, квадрату анодного напряжения и атомному номеру вещества анода.

Место падения электронов на анод называется фокусом. Его диаметр составляет несколько миллиметров, а температура в нем достигает 1900оС. Отсюда понятен выбор вольфрама в качестве материала для насадки: он имеет большой атомный номер (74) и высокую температуру плавления (3400оС). Напомним, что атомный номер меди равен 29, а температура плавления «всего» 1700оС.

Интенсивность рентгеновского излучения можно регулировать, изменяя ток анода (ток накала катода) и анодное напряжение. Однако во втором случае кроме интенсивности излучения будет меняться и его спектральный состав. Различают жесткое и мягкое рентгеновское излучение, чем больше ток накала катода, тем оно более жесткое.

Анод простейшей рентгеновской трубки охлаждается потоком воздуха, и поэтому такие трубки имеют небольшую мощность. Для ее повышения применяют активное охлаждение маслом. Анод трубки делают полым и подают в него масло под давлением 3 – 4 атм. Этот способ охлаждения не очень удобен, так как требует дополнительно громоздкого оборудования: насос, шланги и др.

При больших мощностях трубок наиболее эффективным способом охлаждения является применение вращающегося анода. Анод выполнен в виде усеченного конуса, образующая которого составляет с основанием угол 11–15о. Боковая поверхность анода армирована вольфрамом. Анод вращается на стержне, соединенном с металлическим стаканом, к которому подводится анодное напряжение. На колбу надевается трехфазная обмотка, являющаяся статором. Обмотка статора питается током промышленной или повышенной частоты, например 150 Гц. Статор создает вращающееся магнитное поле, которое увлекает за собой ротор. Частота вращения анода достигает 9000 об/мин. При вращении анода фокус перемещается по его поверхности. В силу тепловой инерции площадь теплоотдачи увеличивается во много раз по сравнению с неподвижным анодом. Трубки с вращающимся анодом допускают очень большие нагрузки. В современных трубках обычно два фокуса и соответственно две спирали накала.

Объект исследования

Объектом исследования является больной, направленный для выявления патологических изменений в его организме или здоровый пациент для профилактического осмотра.

Пришедший на обследование пациент в рентгеновский кабинет должен иметь от врача направление с указанием предварительного диагноза и предполагаемого вида рентгеновского исследования.

Рентгенологическое исследование всегда должно проводиться по определенной системе.

Вначале знакомятся с жалобами и историей заболевания обследуемого, затем с данными других клинических и лабораторных исследований. Это необходимо, поскольку рентгенологическое исследование, несмотря на всю его важность, есть лишь звено в цепи других клинических исследований.

Приемник излучения (детектор)

С помощью приемника излучения невидимые рентгеновские лучи превращают в изображение, на котором можно видеть участки с разною степенью поглощения излучения. Эти участки представляют собой тени разной интенсивности.

По способу приема рентгеновского излучения различают следующие разновидности методов исследования:

Метод исследования Приемник излучения

1. Рентгеноскопия флюорэсцирующий экран

2. Рентгенография рентгеновская пленка

3. Флюорография флюорэсцирующий экран

4. Линейная томография рентгеновская пленка

5. Компьютерная томография круговой ячеистый детектор

(ионизационный детектор)

1. РЕНТГЕНОСКОПИЯ

Рентгенскопия – метод рентгенологического исследования, при котором изображение объекта получают на флюоресцентном экране.

Рентгеноскопия является наиболее простым, дешевым и легко выполнимым методом рентгенологического исследования. Существенное достоинство рентгеноскопии заключается в возможности производить исследование в различных произвольных проекциях путем изменения положения исследуемого по отношению к рентгеновской трубке и светящемуся экрану. Такое многоосевое (полипозиционное) исследование позволяет установить в ходе просвечивания наиболее выгодное положение исследуемого органа, в котором при этом выявляются с наибольшей наглядностью и полнотой те или иные изменения. При этом в ряде случаев представляется возможным не только наблюдать, но и ощупывать исследуемый орган, например желудок, желчный пузырь, петли кишечника, путем так называемой рентгеновской пальпации, осуществляемой в перчатках из просвинцованной резины или с помощью специального приспособления, так называемого дистинктора. Такая целенаправленная пальпация(и компрессия) под контролем светящегося экрана дает ценные сведения о смещаемости (или несмещаемости) исследуемого органа, его физиологической или патологической подвижности, болевой чувствительности и пр.

Наряду с этим рентгеноскопия значительно уступает следующему методу – рентгенографии.

2. Рентгенография

Рентгенография - это способ исследования органов и систем органов, при котором фиксированное рентгеновское изображение получают на рентгеновской пленке, или с помощью цифровой системы кодирования рентгеновского излучения с последующей фиксацией изображения на бумаге, других магнитных носителях информации.

Рентгенография — это один из основных методов рентгенологического исследования.

Различают обычную и специальную рентгенографию.

К специальной рентгенографии относят: томографию, прицельную, контактную рентгенографию, телерентгенографию, жесткие или суперэкспонированные снимки, полиграфию, рентгенокинематографию, рентгенокимографию. Обычную рентгенографию производят в двух стандартных проекциях. Это обусловлено тем, что все снимки имеют при прохождении лучей через исследуемый объект суммацию теней.

Снимок, на котором изображена часть тела (голова, таз и др.) или весь орган (легкие, желудок), называют обзорным.

Снимки, на которых получают изображение интересующей врача части органа в оптимальной проекции, наиболее выгодной для исследования той или иной детали, именуют прицельными. Их нередко производит сам врач под контролем просвечивания. Снимки могут быть одиночными или серийными. Серия может состоять из 2—3 рентгенограмм, на которых зафиксированы разные состояния органа (например, перистальтика желудка). Но чаще под серийной рентгенографией понимают изготовление нескольких рентгенограмм в течение одного исследования и обычно за короткий промежуток времени. Например, при артериографии производят с помощью специального устройства — сериографа — до 6—8 снимков в секунду.

В тех случаях, когда необходимо получить особо четкое изображение деталей объекта, прилежащих к пленке, и устранить изображение тканей, мешающих выявлению исследуемого органа, производят так называемую контактную рентгенографию путем максимального приближения (до непосредственного соприкосновения) рентгеновской трубки к поверхности исследуемого объекта.

С целью получить на рентгенограмме изображение исследуемого объекта в натуральную величину, применяют телерентгенографию. В этом случае устанавливают расстояние между фокусом и объектом до 2 м.

При исследовании двигательной функции некоторых органов применяют полиграфию, когда за короткий промежуток времени на одну пленку последовательно производят несколько снимков (обычно 3), а также рентгенокимографию.

Рентгенография является методом исследования, не безразличным для больного. Поэтому при проведении рентгенографии необходимо стремиться к максимальному снижению лучевой нагрузки на больного.

Рис. 4. Рентгенограммы грудной клетки в стандартных проекциях: 1 — прямой; 2 — боковой.

На представленных рентгенограммах можно изучать такие анатомические ( морфологические) особенности костей как положение, форму, размеры, контуры, структуру костной ткани.

В тех случаях, когда органы при рентгенографии дают одинаковой интенсивности тени и не определяются на рентгенограммах прибегают к искусственному контрастированию.

Контрастные вещества по свойству поглощения рентгеновского излучения, делятся на позитивные (дающие интенсивные тени) и негативные (не образующие тени).

Позитивные контрастные вещества делятся на нерастворимые в воде и водорастворимые.

К нерастворимым относится сульфат бария, он применяется только для исследования пищеварительного канала.

Водорастворимые контрасты применяются при исследовании кровеносных и лимфатических сосудов, бронхиального дерева, экскреторных мочевыводящих и желчевыводящих путей, исследовании свищевых ходов. Они бывают ионные и не ионные, в их основу входит элемент йода, образующий по сути позитивную тень. В настоящее время синтезируется огромное их количество, они постоянно совершенствуются по своему химическому составу. Основным требованием к ним является максимальная переносимость пациентом. К их поколению можно отнести ультравист, омнипак, триомбраст и другие.

Негативные контрастные вещества не поглощают рентгеновское излучение и не образуют соответственно теней. Это чаще всего воздух или в ряде случаев инертные газы.

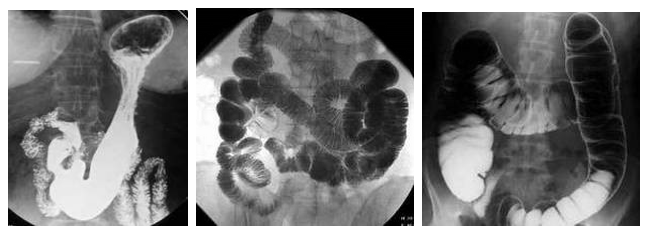

Рис. 6. Исследование желудка, тонкой кишки с применением сульфата бария и толстой кишки с двойным контрастированием (одномоментное применение сульфата бария и воздуха).