Отряд Parasitiformes (паразитиформные клещи).

Экологическое и морфологическое разно-образие этой группы не столь велико, как у акариформных клещей. Исходная жизненная форма - свободноживущий хищник, обитатель почвы. В пределах отряда отмечены энтомофагия, копрофа-гия, сапрофагия и все варианты перехода от факультативной гематофагии к облигатной. Типы жизненных схем парази-тических клещей этого отряда весьма разнообразны (гнездово-норовые, пастбищные, полостные паразиты, эктопаразиты).

К Parasitiformes относится большинство клещей - переносчиков возбудителей инфекций чело-века.

Систематика. Отряд Parasitiformes включает 2 надсемейства: Gamasoidea (гамазоидные кле-щи) и Ixodoidea (иксодоидные клещи). Первое включает многочисленные семейства, второе - се-мейства Argasidae (аргасовые клещи) и Ixodidae (иксодовые клещи).

Семейство

Argasidae (аргасовые клещи).

Морфология. Длина

половозрелых клещей - от 2 до 30 мм. Покров

идиосомы кожистый и может равномерно

растягиваться во всех направлениях,

что наблюдается при питании клещей. Сам

покров складчатый, бугристый, зернистый,

без щитков. На теле расположены диски

- видоизмененные

участки покрова, к которым прикрепляются

мышцы. Складки и борозды на поверхности

тела имеют важное значение для определения

вида клещей. Коксальные железы открываются

между 1-й и 2-й парами ног. На этом же

уровне вентрально рас-положено половое

отверстие, а позади 4-ой пары ног -

анальное, которое окружено хитиновым

кольцом. У многих клещей, обитающих на

территории России, глаза отсутству-ют.

Гнатосомарасположена

на брюшной поверхности тела и со спинной

стороны не видна. Все 4 пары ног развиты

одинаково.

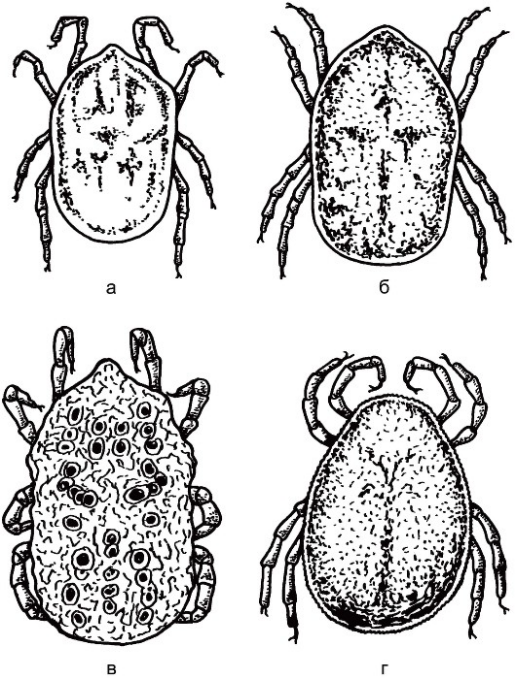

Самцы меньше самок, половое отверстие у них имеет вид полумесяца и прикрыто диском. У самок оно представляет собой поперечную щель. У клещей рода Ornithodorus обычно продолгова-тое тело, заостренное спереди, а у представителей рода Argas - дисковидное, притупленное спере-ди (рис. 4.18).

Внутреннее строение аргасовых клещей типично для всех паукообразных.

Биология развития. В цикл развития клещей вовлечены от двух до семинимфальных стадий. Голодные клещи сплющены, на них отчетливо видны

Рис. 4.18.

Аргасовые клещи. а

- Ornithodorus papillipes; б

- O. tahorensis; в

- O. conniceps; г

- Argas persicus.

Аргасовые клещи ведут убежищный образ жизни, который, очевидно, является для них пер-вичным, сложившимся исторически, и влияет на все стороны их жизни, определяя их основную жизненную схему: это «подстерегающие

убежищные кровососы». Большинство аргасовых клещей способно насасываться кровью любого позвоночного животного - от амфибий и

рептилий до мле-копитающих (в том числе человека). Некоторые виды могут высасывать кровь из сытых особей своего или родственных видов (омовампиризм).

Существенной

особенностью биологии клещей рода

Ornithodorusявляется

их обитание в био-топах закрытого типа.

Они встречаются в норах млекопитающих,

гнездах птиц, а также в пещерах, трещинах

скал и других убежищах, и лишь Ornithodorus

papillipes (рис.

4.19) обитает не только в природных

биотопах, но и в глинобитных строениях,

включая жилье человека. Многие аргасовые

клещи могут исключительно долго

обходиться без пищи (до 10 лет и более).

Взрослые клещи по-глощают количество

крови, в 10-13 раз превышающее их вес в

голодном состоянии. Полный цикл развития

при благоприятных условиях может

завершаться за несколько месяцев; у

некоторых ви-дов он значительно длиннее,

а при соответствующих условиях

затягивается на годы. Известны случаи

продолжительности жизни орнитодорин

свыше 23 лет.

Существенной

особенностью биологии клещей рода

Ornithodorusявляется

их обитание в био-топах закрытого типа.

Они встречаются в норах млекопитающих,

гнездах птиц, а также в пещерах, трещинах

скал и других убежищах, и лишь Ornithodorus

papillipes (рис.

4.19) обитает не только в природных

биотопах, но и в глинобитных строениях,

включая жилье человека. Многие аргасовые

клещи могут исключительно долго

обходиться без пищи (до 10 лет и более).

Взрослые клещи по-глощают количество

крови, в 10-13 раз превышающее их вес в

голодном состоянии. Полный цикл развития

при благоприятных условиях может

завершаться за несколько месяцев; у

некоторых ви-дов он значительно длиннее,

а при соответствующих условиях

затягивается на годы. Известны случаи

продолжительности жизни орнитодорин

свыше 23 лет.

Самки аргасовых клещей откладывают яйца в несколько приемов, чаще - после каждого кро-вососания, и за всю жизнь откладывают их около тысячи. Относительно малое количество потом-ков по сравнению с иксодовыми клещами связывают с меньшей смертностью аргасовых клещей - обитателей закрытых убежищ, чем пастбищных иксодид.

Рис.

4.19. Ornithodorus

papillipes

- поселковый

клещ.

Медицинское и эпидемиологическое значение. Укусы клещей как эктопаразитов сопровож-даются сильным зудом и гиперемией. Следы укуса в не-

которых случаях сохраняются несколько недель. Иногда в месте укуса образуются язвы, воз-можны явления острой интоксикации. Укусы некоторых аргасовых клещей, например голубого клеща, могут вызывать тяжелые дерматиты. Иногда укусы аргасовых клещей влекут за собой ли-хорадочные и неврологические явления.

Важнейшее значение аргасовые клещи имеют как специфические переносчики возбудителей трансмиссивных болезней, таких как вирусы бешенства, различные риккетсии, бактерии чумы и туляремии, спирохеты рода Borrelia.

Эти клещи играют большую роль как специфические переносчики спирохет - возбудителей клещевых спирохетозов, среди которых особое место занимает клещевой возвратный тиф. Основными переносчиками вызывающих эту болезнь спирохет Обермейера являются посел-ковый клещ (Ornithodorus papillipes) и клещи рода Argas.

Клещевой возвратный тиф - спирохетоз, типичное природноочаговое, облигатно-трансмиссивное заболевание.

В нашей стране в начале 20-х годов прошлого столетия под руководством Е. Н. Павловского было начато изучение клещевого возвратного тифа и его специфических переносчиков клещей-орнитодорин в Средней Азии. Было установлено, что эти клещи широко распространены в при-родных биотопах и являются естественными носителями спирохет. Стали известны случаи зара-жения людей клещевым возвратным тифом после укуса клещей в природных условиях. Именно так заразились и заболели сам Е. Н. Павловский и его сотрудники П. П. Перфильев и П. А. Петри-щева.

Очаги возвратного тифа, если учесть биологию поселковых клещей, могут приобретать антро-поургический характер. В очагах болезни орнитодорины служат основным звеном в эпидемиче-ской цепи. Они длительно сохраняют спирохет в своем организме (как было прослежено в лабора-тории - до 14 лет), передают их трансовариально итрансфазово последующим поколениям. Мно-гообразие прокормителей (грызуны, птицы, ежи) клещей, в том числе инфицированных спирохе-тами, создает условия для существования популяций клещей и очагов болезни.

При освоении территории природных очагов клещи-орнитодорины поселяются в кибитках, помещениях для животных, хозяйственных постройках, подвалах и используют в качестве источ-ника питания сельскохозяйственных и домашних животных и человека. В антропоургических оча-гах заболевание может вызывать значительные эпидемические вспышки.

Существуют природные и поселковые очаги клещевого спирохетоза; в поселках переносчиком служит один вид - поселковый клещ Ornithodorus papillipes.

В связи с большой продолжительностью жизни клещей-переносчиков, а также трансовариаль-ной и трансфазовой передачей ими спирохет очаги болезни могут существовать в природе теоре-тически неограниченно долго. Поселковые очаги обнаружены в старых поселках с примитивными булыжными или глинобитными строениями, где клещи - переносчики спирохет достигали огром-ной численности и заселяли сплошь все постройки. Такие очаги распространены в низкогорных и горных селениях Таджикистана, Узбекистана, Южной Киргизии, Казахстана.

Профилактика. Решающее значение в профилактике клещевого возвратного тифа имеют це-ленаправленные защитные меры, высокая санитарная культура населения. Применение акарицид-ных препаратов может резко снизить активность и масштабы антропоургических очагов.