- •Схемотехника ЭВМ

- •Часть 2. Последовательностные узлы

- •Список аббревиатур

- •Глава 1. Триггеры и триггерные устройства

- •1.1. Определения и основные понятия

- •1.2. Общие положения

- •1.3. Классификация триггеров по функциональному назначению

- •1.4. Способы задания закона функционирования триггера

- •1.5. Асинхронные триггеры

- •1.6. Синхронные триггеры

- •1.7. Реализация триггеров на мультиплексорах и постоянных запоминающих устройствах

- •1.9. Выводы

- •Глава 2. Регистры

- •2.1. Определения, классификация и основные понятия

- •2.2. Параллельные регистры

- •2.3. Регистры-файлы (сверхоперативная память)

- •2.4. Последовательные (сдвиговые) регистры

- •2.5. Кольцевые счётчики

- •2.6. Использование сдвиговых регистров при проектировании специализированных схем

- •Глава 3. Счётчики и пересчётные устройства

- •3.1. Определения, параметры и классификация

- •3.2. Микрооперации, выполняемые универсальным счётчиком

- •3.3. Базовые структуры двоичных счётчиков с модулем счёта M = 2

- •3.5. Синхронные счётчики

- •3.6. Асинхронные счётчики

- •3.7. Счётчики с произвольным модулем счёта. Программируемые счётчики

- •3.8. Безвентильные счётчики

- •3.9. Безвентильные рекурсивные счётчики-делители

- •3.10. Синхронные безвентильные счётчики на одновходовых JK-триггерах

- •3.11. Пересчётные устройства с повторяющимися состояниями

- •3.12. Пересчётные устройства с константными, повторяющимися и парафазными разрядами

- •Литература

Для минимизации схемы, показанной на рис.1.30, устраним в функциях возбуждения R1* и S1* переменную Q2. Используя уравнение (1.31) запишем выражение (1.26) в следующем виде:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R* = |

T |

+ T |

Q |

2 |

+ |

T |

× |

Q |

1 |

= |

T |

+ S* + R* = TS*R* . |

(1.34) |

|||||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

||||||||

Используя уравнение (1.30), запишем выражение (1.25) в виде |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

S* = |

|

+ TQ |

|

|

+ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.35) |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

T |

2 |

TQ = T + R* + S* = TR*S* . |

|

|

||||||||||||||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

2 |

|

|

|

1 |

2 |

|

|

|

|

|||||||||||

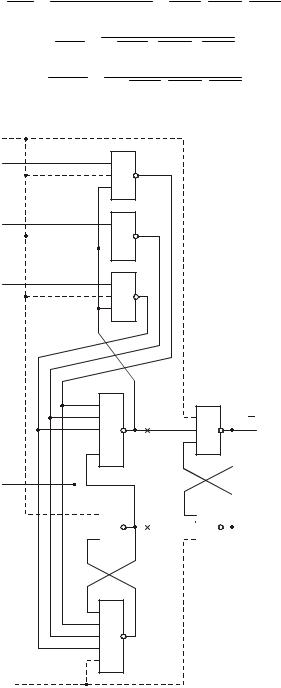

Выражения (1.32) - (1.35) полностью отражают структуру варианта 3 T-триггера, (рис.1.32).

& |

R2* |

|

& |

R1* |

Q1 |

& |

||

T |

|

|

& |

& |

Q1 |

|

S * |

|

|

1 |

|

& |

S2* |

|

|

|

|

Рис.1.32. Схема T-триггера (вариант 3) |

||

Поскольку здесь в явном виде присутствует только переменная Q1, то, если её рассматривать в качестве выхода Т-триггера, видно, что активным переходом на входе Т является переход 01 (см. граф переходов на рис.1.27).

Рассмотренные варианты Т-триггера дают общее представление о методах их проектирования и не являются единственными.

1.6. Синхронные триггеры

Синхронные (тактируемые) триггеры можно рассматривать как особый тип асинхронных триггеров, у которых существуют определённые ограничения на возможность действия входных сигналов. Это позволяет существенно упростить синтез и анализ синхронных триггеров. В синхронных триггерах допускается изменять функциональные входные сигналы только в течение времени, когда тактовые импульсы блокируют входные цепи и предотвращают изменения состояния триггера (предполагается, что синхронный триггер должен изменять свое состояние под действием тактового импульса). Важное достоинство синхронных триггеров - маскирование эффектов задержек, обусловленных задержками распространения логических элементов и линий передачи сигналов. Последнее обстоятельство позволяет считать, что логические элементы и линии имеют нулевую задержку, а выходы и состояния триггера можно рассматривать только в фиксированные моменты времени. Эти допущения существенно упрощают анализ и синтез любых синхронных устройств.

Рассмотрим, как проектируются простейшие триггеры, тактируемые потенциалом.

1.6.1. Синхронный RS-триггер

Пусть активный сигнал на C-, R- и S-входах - уровень «1». Необходимо построить схему в базисе И-НЕ. Функционирование триггера представлено в табл.1.17.

При С = 0 триггер сохраняет свое предыдущее значение, а при С = 1 работает как обычный асинхронный RS-триггер. Значения R* и S* заполняются с помощью табл.1.5.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Таблица 1.17

Таблица переходов синхронного RS-триггера

|

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

Номер |

Ct+1 |

Rt |

St |

Qt |

Qt+1 |

R*t+1 |

S*t+1 |

|

набора |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14 |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

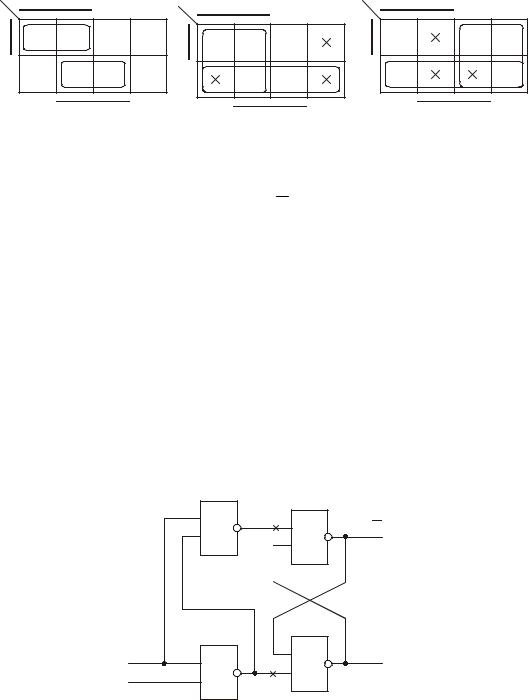

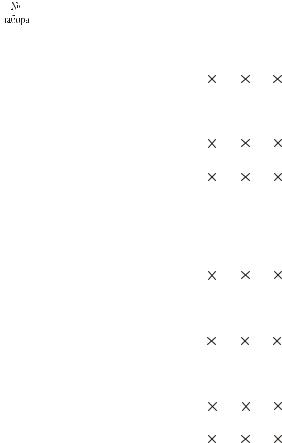

Рассмотрим карты Карно (рис.1.33).

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Qt+1 |

S |

|

|

R* |

S |

|

|

|

|

|

|

||

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

C |

|

0 |

0 |

C |

|

0 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

R |

|

R |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

1 |

1 |

|

|

Q |

|

|

|

Q |

|

|

а |

|

|

|

б |

|

|

S* |

|

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

R |

||

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

Q |

|

|

|

|

|

|

в |

|

|

Рис.1.33. Карты Карно для синхронного RS-триггера |

||||||

Из Карт Карно (рис.1.33,а) следует

Qt +1 = S tCt +1 + RtQt + Ct +1Qt ,

откуда при С = 1 получим (1.1), а при С = 0 Qt+1 = Qt.

Из карт Карно (см. рис.1.33, б и в) следует

R* = |

C |

+ |

|

R |

= |

|

CR |

; |

(1.36) |

||||

S* = |

|

+ |

|

= |

|

. |

|

||||||

C |

S |

CS |

(1.37) |

||||||||||

Выражения (1.36) и (1.37) определяют структуру проектируемого триггера, (рис.1.34).

R |

& |

R* |

& |

|

|

Q |

|||

|

|

|

||

|

|

|

|

C

|

& |

Q |

|

& |

|||

|

|

S

S*

Рис.1.34. Схема синхронного RS-триггера

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

1.6.2. Синхронный R-триггер

Пусть активный сигнал на входе С - 0, на входе RR - 0, на входе RS - 1. Необходимо построить схему в базисе ИЛИ-НЕ. Функционирование триггера представлено в табл.1.18.

При С = 1 триггер сохраняет свое значение, а при С = 0 работает как обычный асинхронный R-триггер. Значения R* и S* заполняются с помощью табл.1.4.

Построим карты Карно (рис.1.35).

Qt+1 |

RS |

|

|

|

R* |

|

RS |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

0 |

0 |

C |

|

|

|

RR |

C |

|

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

RR |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

1 |

1 |

|

Q |

|

|

|

|

|

|

Q |

|

а |

S* |

|

RS |

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

RR |

||

|

|

|

|

1 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

Рис.1.35. Карты Карно для синхронного R-триггера |

|||||||

Из карты Карно (рис.1.35,а) следует

Qt+1 = Ct+1Qt + C t+1RtRRtS + RtRQt,

откуда при С = 0 получим Qt+1 = RR(RS + Qt), а при С = 1 Qt+1 = Qt. Из карт Карно (рис.1.35,б и в) следует

R* = |

|

× |

|

= |

|

; |

(1.38) |

C |

R |

C + RR |

S* = CRR RS = C + RR + RS . (1.39)

Выражения (1.38) и (1.39) определяют структуру проектируемого триггера, приведенную на рис.1.36.

RR |

1 |

R* |

1 |

Q |

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

S* |

1 |

Q |

|

|

|

||

RS |

|

|

|

|

Рис.1.36. Схема синхронного R-триггера |

|

|||

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Таблица 1.18

Таблица переходов синхронного R-триггера

|

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Номер |

C |

RR |

RS |

Qt |

Qt+1 |

R* |

S* |

|

набора |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14 |

1 |

1 |

1 |

0 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1.6.3. Синхронный D-триггер

Пусть активный сигнал на входе С - логическая 1. Необходимо построить схему в базисе И-НЕ. Функционирование триггера представлено в табл.1.19.

Таблица 1.19

Таблица переходов синхронного D-триггера

Номер |

C |

D |

Qt |

Qt+1 |

R* |

S* |

набора |

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

6 |

1 |

1 |

0 |

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

7 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

При С = 1 триггер передаёт входные данные D на выход Q, а при С = 0 сохраняет свое значение на выходе Q. Значения R* и S* заполняются с помощью табл.1.5.

Построим карты Карно (рис.1.37)

Qt+1 |

|

D |

|

|

R |

* |

|

D |

|

S* |

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

C |

1 |

1 |

0 |

0 |

C |

1 |

1 |

0 |

C |

0 |

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

|

1 |

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Q |

|

|

|

|

|

Q |

|

|

Q |

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

|

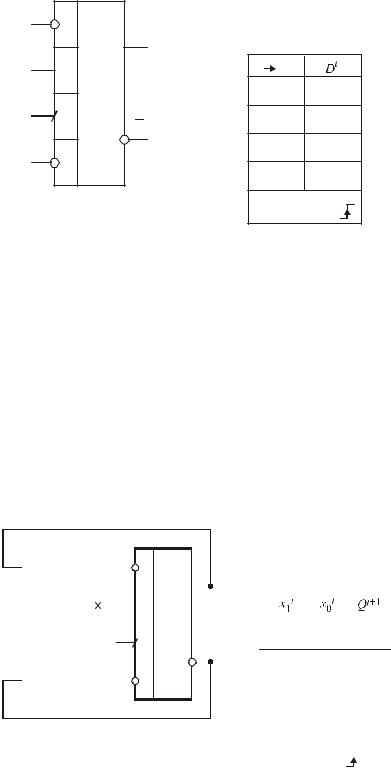

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1.37. Карты Карно для синхронного D-триггера |

|

|

|

||||||

Из карты Карно (рис.1.37,а) следует

Qt+1 = Ct+1Dt + C t+1Qt,

откуда при С = 1 получим Qt+1 = Dt , а при С = 0 Qt+1 = Qt. Из карт Карно (рис.1.37,б и в) следует:

R* = |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

+ D = C |

D |

; |

(1.40) |

|||||||||||

S* = |

|

|

+ |

|

|

|

= |

|

. |

|

|

||||

C |

|

D |

CD |

(1.41) |

|||||||||||

Устраним инверсию D в выражении (1.40), записав R* в другом виде: |

|||||||||||||||

R* = |

|

+ CD . |

|

||||||||||||

C |

(1.42) |

||||||||||||||

С учётом (1.41) выражение (1.42) примет вид |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

* = |

|

. |

|

||||||||

R* = |

|

|

|

|

+ |

|

CS* |

|

|||||||

C |

S |

(1.43) |

|||||||||||||

Выражения (1.41) и (1.43) определяют структуру проектируемого триггера, приведенную на рис.1.38.

& |

R* & |

Q |

|

|

C |

& |

& |

Q |

|

S* |

||||

D |

|

|

||

|

|

|

Рис.1.38. Схема синхронного D-триггера (триггера-защелки)

Синхронный D-триггер широко используется для построения регистров хранения, тактируемых потенциалом. Данная схема часто называется «триггер-защёлка».

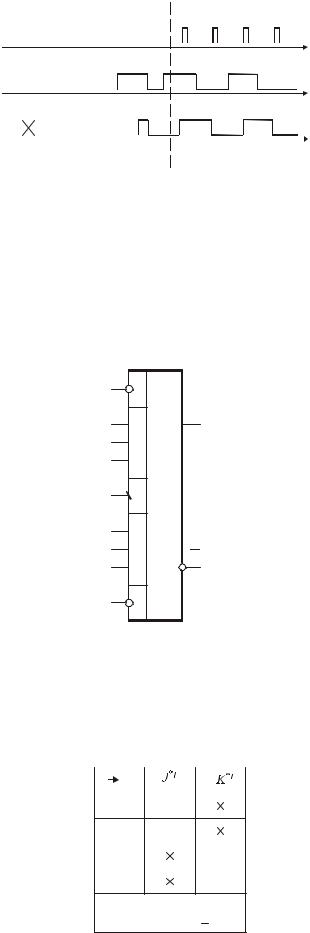

На рис.1.39 показаны временные диаграммы работы триггера-защелки.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис.1.39. Временные диаграммы D-триггера (триггера-защелки)

Рекомендуемый режим синхронизации справа от штриховой линии. Все триггеры, тактируемые потенциалом, является прозрачными триггерами. Этот термин надо понимать следующим образом: при действии на тактовом входе активного уровня все изменения (в том числе и от помех) функциональных и информационных входов немедленно передаются на выход. Поэтому длительность активного уровня тактового сигнала должна быть минимальной, но достаточной для срабатывания триггера. Регистры, выполненные на прозрачных триггерах, также будут прозрачными.

Пример синтеза тактируемого JK-триггера приведен в работах [1] и [35] и здесь рассмотрен не будет. Современные JK-триггеры, выполняемые в виде ИС, тактируются переходами и являются непрозрачными триггерами. Функциональное обозначение наиболее сложного JK-триггера приведено на рис.1.40, его часто называют универсальным JK-триггером.

R |

ТТ |

|

|

& |

Q |

|

|

J |

|

C |

|

& |

|

K |

Q |

|

|

S |

|

Рис.1.40. Функциональное обозначение универсального JK-триггера

Характеристическая таблица для него имеет вид табл.1.20.

Таблица 1.20

Характеристическая таблица для JK-триггера

Qt Qt+1 |

|

00 |

0 |

01 |

1 |

|

|

10 |

1 |

|

|

11 |

0 |

Активный переход на С - входе:

Универсальный JK-триггер может работать в четырёх режимах:

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

1.Асинхронный RS-триггер. Здесь управление осуществляется по входам R и S, причём активными уровнями на них являются 0. На J-, K- и С-входах в этом случае могут быть любые потенциалы.

2.Синхронный JK-триггер. Здесь управление осуществляется отрицательным переходом на тактовом входе С. На входах JK устанавливают необходимые потенциалы: JK = 00 соответствует режиму хранения, иногда его называют «режим блокировки тактового входа»; JK = 01 - установка триггера в состояние 0; JK = 10 - установка триггера в состояние 1; JK = 11 - изменение состояния триггера на противоположное.

3.Синхронный D-триггер. В этом случае J = D, K = D .

4.Счётный триггер. В этом случае J = K = 1, а C = T.

Временная диаграмма, представленная на рис.1.41,

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

J |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|||||

K |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

||

Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Рис.1.41. Временные диаграммы универсального JK-триггера

в обобщённом виде отражает все перечисленные выше режимы работы универсального JK-триггера.

1.6.4. Синхронный D-триггер, тактируемый переходом 01

Будем использовать канонический метод синтеза. При проектировании D-триггера, тактируемого перепадом 01, перечислим процедуры, выполняемые на этапе абстрактного синтеза:

1.Словесная формулировка алгоритма работы: триггер должен принимать и выдавать на своем выходе входные данные D только в момент действия перехода 01 на C-входе. Должны быть также предусмотрены асинхронные входы установки выхода триггера в ноль (R) и установки в единицу (S) как вспомогательные входы.

2.Составляем первичную таблицу переходов (табл.1.21). Так как мы имеем два входа C и D, то сначала предполагаем, что на всех четырёх наборах потенциальных сигналов имеются свои различные состояния для выхода Q = 0 и Q = 1, т.е. всего будет восемь отличающихся друг от друга состояний.

Таблица 1.21

Первичная таблица переходов для синхронного D-триггера (динамика) |

||||

Порядковый |

|

|

CD |

|

номер |

|

|

|

|

состояния |

00 |

01 |

10 |

11 |

1 |

(1), 0 |

3 |

5 |

7 |

2 |

(2), 1 |

4 |

5 |

7 |

3 |

1 |

(3), 0 |

6 |

8 |

4 |

2 |

(4), 1 |

6 |

8 |

5 |

1 |

3 |

(5), 0 |

7 |

6 |

2 |

4 |

(6), 1 |

8 |

7 |

1 |

3 |

5 |

(7), 0 |

8 |

2 |

4 |

6 |

(8), 1 |

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Напомним, что переход в строке (всегда от устойчивого состояния!) говорит о смене входного набора CD, а переход в столбце (от неустойчивого к устойчивому состоянию!) говорит о переключениях внутри структуры триггера.

Среди двенадцати возможных переходов наборов CD (4·3 = 12) выделяются два перехода 00-11 и 01-10, про которые можно сказать, что переменные C и D изменяются «одновременно», причём при этих переходах сигнал C является активным. Переходы 10-01 и 11-00 не надо относить к «одновременным», так как здесь сигнал С является неактивным, поэтому состояние выхода триггера не будет изменяться, несмотря на изменение сигнала D. В правильно разработанной синхронной цифровой системе «одновременного» изменения входных сигналов никогда не должно быть. Если же это имеет место, то поведение цифровой системы при таких переходах нас не интересует, именно поэтому в табл.1.21 появились четыре символа ×. Чтобы сделать табл.1.21 полностью определённой, остановимся на более подробном анализе ситуации «одновременного» переключение входных сигналов.

Пусть триггер используется при проектировании регистра. Регистр может выполнять две важнейшие микрооперации: приём параллельного входного кода и сдвиг данных. В режиме приёма входных данных в регистре хранения действительно возможно «одновременное» изменение C и D входов, если сигнал на D- входе является асинхронным, т.е. никак не привязан к системным тактовым сигналам. В этом случае можно разрешить триггеру вести себя в данной ситуации произвольным образом, что, возможно, позволит упростить его структуру за счёт минимизации не полностью определённых функций возбуждения.

В режиме сдвига в соседний разряд регистра записываются данные, действующие на D-входе до прихода активного сигнала С благодаря наличию задержки переключения триггера. Здесь над «одновременным» переключением следует понимать последовательность событий, т.е. сначала появляется активный перепад на тактовом входе С, а затем (через время, равное задержке переключения триггера) изменяется входной сигнал D. Именно поэтому в столбце CD = 10 табл.1.21 следует записать номер состояния 6 вместо символа ×, а в столбце CD = 11 - состояние 7.

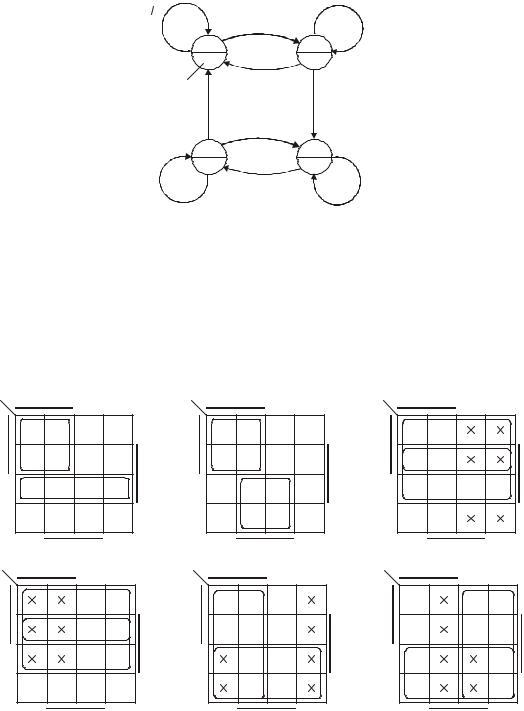

3. Оформляем диаграмму совместимых состояний. В данном случае она имеет вид, показанный на рис.1.42.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

7 |

6 |

8 |

Рис.1.42. Диаграмма совместимых состояний для D-триггера, тактируемого переходом 01

Из диаграммы видно, что триггер имеет только четыре различных состояния внутренней структуры, откуда следует, что требуются две элементарные запоминающие ячейки. Фактически, ответ на первый вопрос канонического метода синтеза получен, хотя полностью процедуры этапа абстрактного синтеза ещё не выполнены.

4. Оформляем сокращённую таблицу переходов (табл.1.22), взяв в качестве различных состояния с номерами 1, 2, 3 и 4 из диаграммы совместимых состояний (см. рис.1.42).

Таблица 1.22

Сокращённая таблица переходов

Порядковый |

|

|

CD |

|

|

номер |

|

|

|

|

|

состояния |

00 |

01 |

|

10 |

11 |

|

|

|

|

|

|

1 |

(1), 0 |

3 |

|

(1), 0 |

(1), 0 |

|

|

|

|

|

|

2 |

(2), 1 |

4 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

3 |

1 |

(3), 0 |

|

4 |

4 |

|

|

|

|

|

|

4 |

2 |

(4), 1 |

|

(4), 1 |

(4), 1 |

|

|

|

|

|

|

5. Оформляем граф переходов и кодируем внутренние переменные Q1Q2, применяя противогоночное соседнее кодирование (рис.1.43). Набор Q1Q2, кодирующий состояние 1, принят равным 00, так как значение выхода триггера, в качестве которого используем выход ячейки Q2, равен 0, а значение выхода ячейки Q1 безразлично (мы выбрали Q1 = 0). Как видно из рис.1.43, в графе отсутствуют замкнутые циклы с нечетным числом переходов, поэтому соседнее кодирование полностью оправдано. На этом заканчивается выполнение процедур этапа абстрактного синтеза.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

CD |

|

|

|

00 |

|

01 |

01 |

10 |

1 |

|

3 |

11 |

00 |

||

|

00 |

10 |

|

Q1Q2 |

10 |

|

10 |

|

|

||

|

11 |

01 |

11 |

|

|

|

|

|

2 |

|

4 |

|

01 |

00 |

11 |

00 |

|

|

01 |

|

|

|

10 |

|

|

|

11 |

Рис.1.43. Граф переходов D-триггера, тактируемого переходом 01

Рассмотрим этап структурного синтеза.

1.В качестве логического базиса для элементарных запоминающих ячеек и комбинационных схем, реализующих их функции возбуждения, выбираем базис И-НЕ, чтобы в дальнейшем получить схему ИС, выпускаемую промышленностью.

2.Характеристическая таблица используемой элементарной запоминающей ячейки приведена в табл.1.5.

3.Составляется таблица переходов, учитывающая временные изменения состояний внутренний структуры (табл.1.23), на основе графа переходов и характеристической таблицы.

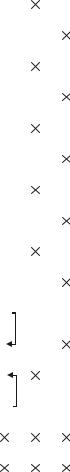

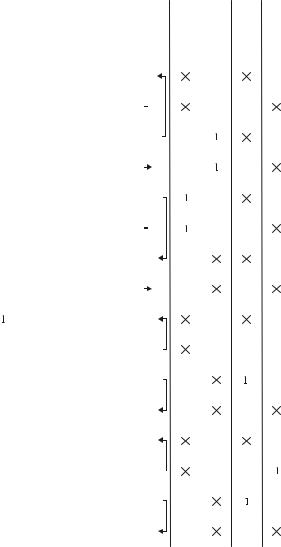

4.С помощью карт Карно (рис.1.44)

Q t+1 |

Q1 |

|

Q t+1 |

1 |

|

2 |

|

1 |

1 |

0 |

0 |

C |

|

|

C |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

|

|

D |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Q2 |

|

* |

Q1 |

а |

* |

S1 |

|

R2 |

C |

|

1 |

1 |

|

|

C |

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

D |

|

|

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

|

Q2 |

|

|

|

г |

|

|

Q1 |

|

|

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

|

|

Q2 |

|

|

Q1 |

б |

|

|

|

|

|

1 |

1 |

0 |

|

1 |

1 |

0 |

|

|

1 |

1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

|

Q2 |

|

|

|

д |

|

R1* |

Q1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

C |

|

|

|

1 |

1 |

|

|

D |

|

|

D |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

|

|

|

Q2 |

|

* |

Q1 |

в |

|

S2 |

|

|

|

0 |

|

1 |

1 |

C |

|

|

|

0 |

|

1 |

1 |

D |

|

|

D |

1 |

|

|

1 |

1 |

|

|

1 |

|

|

Q2 |

|

|

|

е |

|

Рис.1.44. Карты Карно для D-триггера, тактируемого переходом 01

минимизируем выражение для Q1t+1, Q2t+1, R1*t+1, S1*t+1, R2*t+1, S2*t+1:

Qt +1 = CQ + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

CD ; |

(1.44) |

|||||||||||||||||||||||

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Qt +1 = CQ + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.45) |

|||||||||

CQ ; |

||||||||||||||||||||||||

2 |

1 |

2 |

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

R* |

= C + D = |

|

|

|

|

|

× |

|

|

|

|

; |

(1.46) |

|||||||||||

C |

D |

|||||||||||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S* |

= C + |

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

D |

CD ; |

(1.47) |

||||||||||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R* |

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

; |

|

|||

C |

+ Q = CQ |

(1.48) |

||||||||||||||||||||||

2 |

1 |

1 |

|

|||||||||||||||||||||

S* |

= |

|

+ |

|

= |

|

. |

|

||||||||||||||||

C |

Q |

CQ |

(1.49) |

|||||||||||||||||||||

2 |

1 |

1 |

|

|

|

|||||||||||||||||||

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Таблица 1.23

Таблица переходов, учитывающая временные изменения всех внутренних переменных

Номер |

Ct+1 |

Dt |

Q1t |

Q2t |

Q t+1 |

Q t+1 R |

*t+1 |

S |

1 |

* t+1R |

2 |

*t+1 |

S |

2 |

*t+1 |

|

набора |

|

|

|

|

1 |

2 |

1 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

0 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

|

|

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

|

|

1 |

|

0 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

1 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

|

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

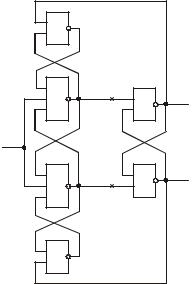

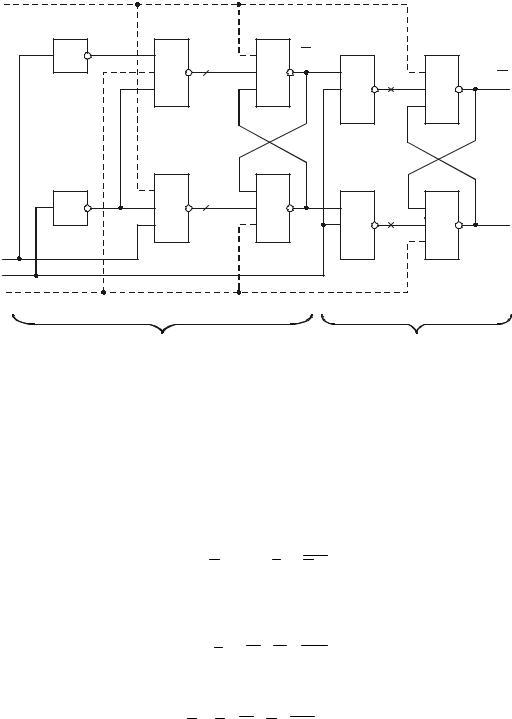

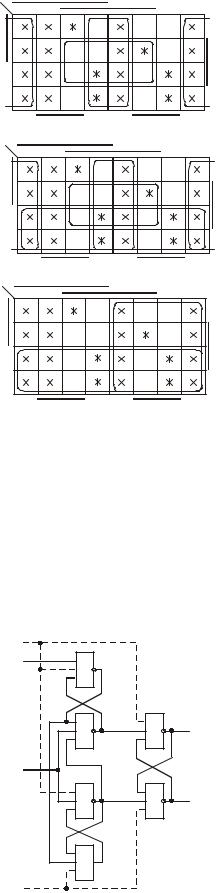

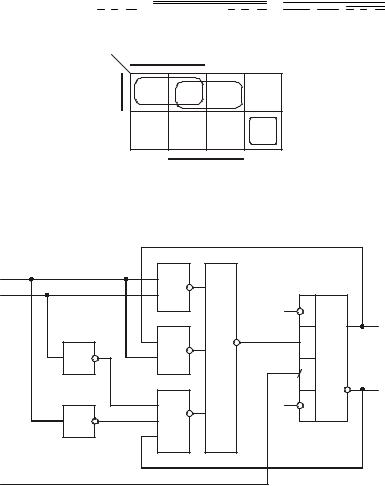

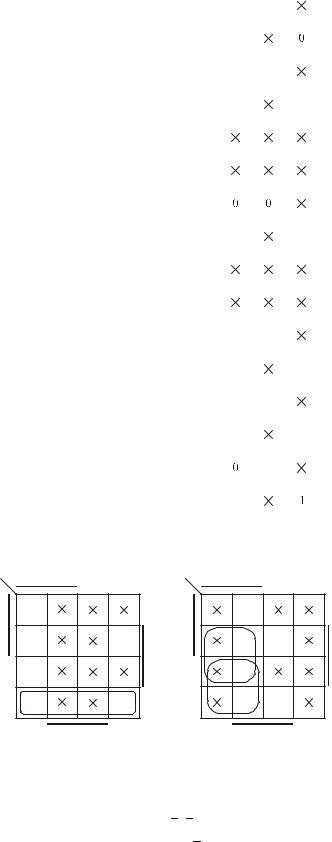

Схема D-триггера, определяемая уравнениями (1.44) - (1.49), приведена на рис.1.45. |

|

|||||||

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

& |

* |

& |

Q1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

R * |

|

|

||

|

|

R1 |

|

|

& |

& |

Q |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

1 |

& |

S1* |

& |

|

& |

|

& |

Q2 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

Q1 |

|

S2* |

|

|

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ступень S |

|

|

|

|

Ступень M |

|

|

Рис.1.45. Схема D-триггера, тактируемого переходом 01, в виде MS-структуры |

|

|||||||

Дополним эту схему асинхронными входами сброса R и установки S. Из уравнения (1.45) следует, что при наборах CD = 00 или 01 Q2t+1 = Q2t, а при наборах CD = 10 или 11 Q2t+1 = Q1t, поэтому чтобы обнулить

триггер при любом входном наборе CD, необходимо обнулить и ячейку Q1 и ячейку Q2 (см. рис.1.45, штриховые линии). Так как сигнал R асинхронный, то при С = 0, D = 1 возможна запрещённая комбинация RS1* = 00. Для принудительного устранения такой ситуации подадим сигнал R на вход вентиля, реализующего сигнал S1*. Рассуждая аналогично, формируем цепи установки триггера в состоянии 1. Схема, приведенная на рис.1.45, образует так называемую MS-структуру (master - хозяин, главный, основной; slave - раб, подчиненный, вспомогательный), содержащую основную и вспомогательные ступени,

тактируемые парафазным сигналом С.

Доопределив функцию R*1 другим способом можно записать

R1* = C + CD = C + S1* = CS1* . (1.50)

Такое преобразование устраняет инвертор, служащий для формирования D, в результате чего схема упрощается (рис.1.46).

Доопределим R1* и S1* по другому:

R1* = CQ1 + CD = S2* + S1* = S2*S1* . (1.51)

Следует обратить внимание, что при таком доопределении R1*t+1 = Q1t+1:

S* = CQ + D = R* + D = R*D . (1.52) |

|||

1 |

1 |

2 |

2 |

Учитывая, что Q1t и Q1t+1 одна и та же точка схемы в разные моменты времени, подставим Q1t+1 , определяемую формулой (1.44), в выражение (1.48) и, учитывая (1.47) и (1.49), получим

R* = |

|

+ CQ + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.53) |

||||||

C |

CD = C + S* + S* = CS*S* . |

|||||||||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

|

|

|

|||||||||

Аналогично получаем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S* |

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.54) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

C |

+ CQ |

1 |

+ C D = C + R* + R* = CR*R* . |

|||||||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

2 |

1 |

2 |

1 |

|

|

|||||||||||

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

В уравнениях (1.51) - (1.54) нет в явном виде переменной Q1. Она представлена косвенно через её |

|

функции возбуждения R1* и S1*. |

|

Эти уравнения определяют структуру D-триггера, представленную на рис.1.47. |

|

D |

& |

|

S1* |

& |

R2* |

& |

Q2 |

|

|

|

C

& |

& |

Q2 |

S2*

&

R1*

Рис.1.47. Симметричная схема D-триггера, тактируемого переходом 01

Дальнейшее упрощение схемы проведём по методике, впервые предложенной студентом Лопатиным А.Б. в 1993 г. Учитывая, что в уравнениях (1.51) - (1.54) переменная Q2 отсутствуют, а ранее мы установили, что Q1t+1 = R1t+1 , представим часть схемы без элементарной запоминающей ячейки Q2 в виде цифрового блока, изображенного на рис.1.48.

|

C |

|

|

|

|

|

|

D |

|

|

|

R *t+1 |

|

|

R |

*t |

Цифровой |

|||

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

R |

*t |

блок |

R *t+1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

S |

*t |

|

S2*t+1 |

||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Задержки распростра-

нения

Рис.1.48. Цифровой блок

С учётом сказанного таблица функционирования этого блока будет выглядеть так, как показано в

табл.1.24, в которой функции R*t +1 |

, |

R*t +1 |

и |

S*t +1 |

представлены как полностью определённые |

1 |

|

2 |

|

2 |

|

соответственно по формулам: R1* = CQ1 + CD (в этом случае R1* = Q1 ); R2* = C + Q1 и S2* = C + Q1 .

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Таблица 1.24

Таблица функционирования логического блока

Номер |

C |

D |

R * t |

R * t+1 |

R * t+1 |

|

|

1 |

t |

1 |

|

||||

набора |

|

|

(Q ) |

(Q1*t+1) |

2 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

1 |

|

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

1 |

0 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

0 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

1 |

0 |

1 |

|

1 |

1 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

1 |

1 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из табл.1.24 видно, что этот цифровой блок устойчив и имеет четыре состояния. Представим его работу в виде графа переходов, изображенного на рис.1.49. Переходы, отмеченные толстыми линиями, могут привести к опасным состязаниям, так как изменяется состояние двух сигналов. Для устранения состязаний направим эти выделенные дуги так, как показано штриховыми линиями. Окончательный граф для цифрового блока будет иметь вид, показанный на рис.1.50.

CD |

R1*R2*S2* |

|

|

CD |

|

|

R1*R2*S2* |

|

||

00 |

|

01 |

|

01 |

00 |

|

|

01 |

|

01 |

|

011 |

00 |

111 |

|

|

|

011 |

00 |

|

111 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

10 |

00 |

|

01 |

10 |

|

10 |

|

00 |

00 |

10 |

11 |

|

11 |

|

11 |

|

11 |

||||

|

01 |

00 |

|

|

|

|

|

01 |

01 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

001 |

|

110 |

|

|

|

001 |

|

|

110 |

10 |

|

|

|

10 |

10 |

|

|

|

|

10 |

11 |

|

|

|

11 |

|

|

|

|

||

|

|

|

11 |

|

|

|

|

11 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Рис.1.49. Граф переходов цифрового |

|

Рис.1.50. Окончательный граф |

||||||||

|

блока |

|

|

|

переходов цифрового блока |

|||||

Отметим, что для случаев, когда на окончательном графе переходов в наборах CD изменяются обе переменные одновременно, позволим блоку вести себя произвольным образом, чтобы иметь возможность доопределять функции возбуждения рациональным способом, обеспечивающим минимальные уравнения. Напомним, что в правильно разработанном синхронном блоке такая ситуация никогда не должна возникать.

По окончательному графу переходов построим таблицу переходов, учитывающую изменения во времени (табл.1.25), с учётом сделанного выше замечания (в табл.1.25 символ * соответствует ситуации, при которой переменные C и D изменяются одновременно).

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Таблица 1.25

Таблица переходов, учитывающая изменения во времени

|

Ct+1 |

Dt |

R |

* |

R |

* |

S |

* |

R |

* |

R |

* |

S |

2 |

* |

|

|

|

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

* |

|

* |

|

* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

0 |

0 |

1 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

0 |

0 |

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

0 |

0 |

1 |

|

1 |

|

0 |

|

* |

|

* |

|

* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

0 |

0 |

1 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

0 |

1 |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

0 |

1 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

* |

|

* |

|

* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

0 |

1 |

0 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

0 |

1 |

0 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

0 |

1 |

1 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

0 |

1 |

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14 |

0 |

1 |

1 |

|

1 |

|

0 |

|

* |

|

* |

|

* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

15 |

0 |

1 |

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

|

Ct+1 |

Dt |

R |

* |

R |

* |

S |

* |

R |

* |

R |

* |

S |

* |

|

|

|

1 |

2 |

2 |

1 |

2 |

2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

17 |

1 |

0 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18 |

1 |

0 |

0 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19 |

1 |

0 |

0 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

1 |

0 |

1 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

21 |

1 |

0 |

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22 |

1 |

0 |

1 |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

23 |

1 |

0 |

1 |

|

1 |

|

1 |

|

* |

|

* |

|

* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

24 |

1 |

1 |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

25 |

1 |

1 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

0 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26 |

1 |

1 |

0 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

27 |

1 |

1 |

0 |

|

1 |

|

1 |

|

* |

|

* |

|

* |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

28 |

1 |

1 |

1 |

|

0 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

29 |

1 |

1 |

1 |

|

0 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

|

0 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

31 |

1 |

1 |

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

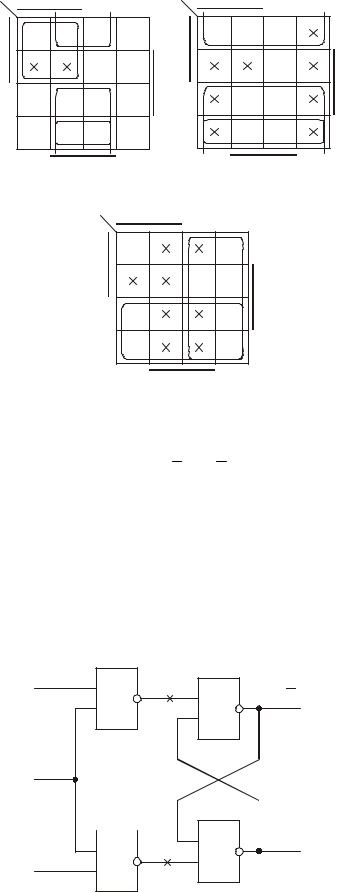

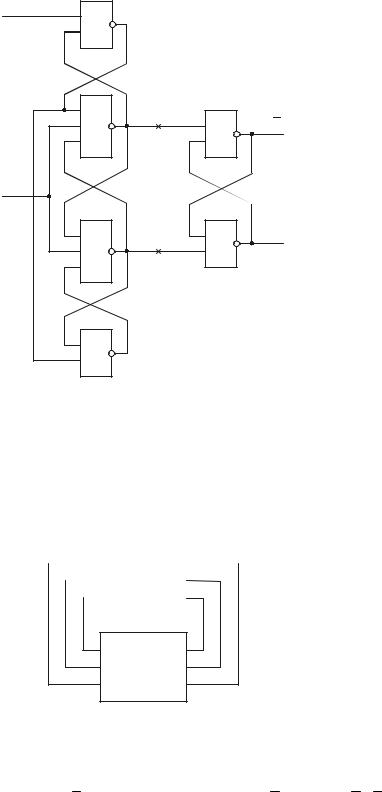

Используя карты Карно (рис.1.51),

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

R1*t+1 |

R1* |

|

R2* |

|

C |

|

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

0 |

|

|

|

|||

|

1 |

|

1 |

D |

|

|

|

||

|

0 |

|

0 |

|

|

S2* |

а |

S2* |

|

R2*t+1 |

R1* |

|

R2* |

|

C |

|

1 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

0 |

|

|

|

|||

|

1 |

|

1 |

D |

|

|

|

||

|

1 |

|

1 |

|

*t+1 |

S2* |

б |

S2* |

|

R * |

|

* |

|

|

S2 |

1 |

|

R2 |

|

C |

|

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

|

|||

|

1 |

|

1 |

D |

|

|

|

||

|

1 |

|

1 |

|

|

S * |

в |

S2* |

|

|

2 |

|

|

|

Рис.1.51. Карты Карно для цифрового блока |

||||

минимизируем выражения для R1*t+1, R2*t+1 и S2*t+1:

R*t +1 |

|

|

|

*2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

= |

|

|

+ DR* |

= S* DR* |

= S*S* ; |

|

|

|

|||||||||||||||||||

S |

|

|

(1.55) |

||||||||||||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

2 |

|

2 |

1 |

|

|

|

|

|||||||||||

R*t +1 = |

|

|

|

|

|

*2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

+ DR* = CS* DR* = CS*S* ; |

|

||||||||||||||||||||||

C |

S |

(1.56) |

|||||||||||||||||||||||||

2 |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

2 |

1 |

|

|

|||||

|

|

S*t +1 = |

|

|

|

1* = |

|

. |

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

+ |

|

|

CR* |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

C |

R |

|

|

|

|

(1.57) |

|||||||||||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

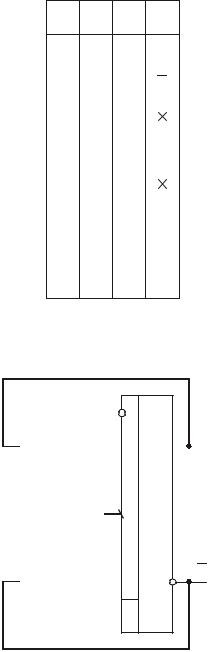

Схема, построенная по формулам (1.52), (1.55) - (1.57) и дополненная входами установки в 0 и 1, приведена на рис.1.52.

R |

|

|

|

|

|

D |

& S * |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

& |

|

* |

& |

Q2 |

|

|

R |

|

|

|

C |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

& |

S |

* |

& |

Q |

|

|

2 |

|

2 |

|

&

R1*

R1*

S

Рис.1.52. Окончательная схема D-триггера, тактируемого переходом 01

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Достоинством данной схемы является то, что она чисто противогоночная и допускает для всех её вентилей любые сочетания задержек распространения сигналов, а все её элементы переключаются строго один за другим. Поэтому по данной схеме выполняются ИС D-триггеров, и она широко приме-няется в качестве библиотечного элемента БМК, когда нет возмож-ности нормировать минимальные задержки распространения сигнала.

Часто при использовании данного триггера в качестве библиотечного элемента БМК требуется реализовать логические операции И и ИЛИ по входу D. Операция И легко реализуется увеличением числа входов D у соответствующего вентиля, причём без увеличения задержки распространения сигнала по входу D. Если же надо реализовать функцию ИЛИ для нескольких входов Di, например D = D1 + D2 + D3, то тогда можно реализовать логическую операцию ИЛИ без увеличения задержки распространения сигнала по входу D, но с увеличением аппаратных затрат. Учитывая, что D = D1 + D2 + D3 ,

из (1.52), (1.55) и (1.56) следует

S1* = DR2* = (D1 + D2 + D3 )R2* = D1R2* × D2 R2* × D3R2* ;

R1* = S2*S1* = S2* D1R2* × D2 R2* × D3R2* ;

R2* = CS2*S1* = CS2* D1R2 × D2R2 × D3R2 .

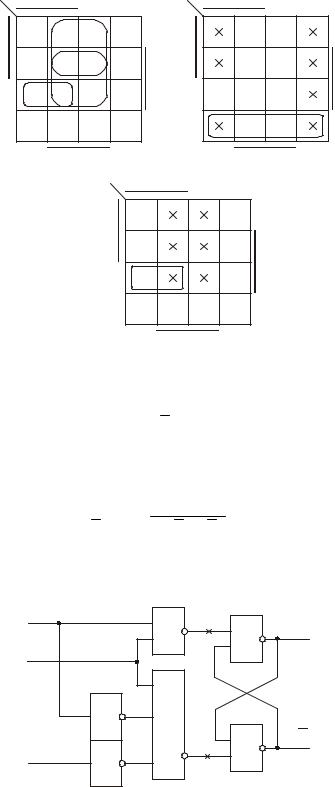

Схема будет иметь вид, представленный на рис.1.53.

R

D1

D2

D3

C

&

&

&

&

R2* |

& |

Q2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

& |

|

S2* |

& |

Q2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

&

R1*

S

Рис.1.53. Схема D-триггера с логикой ИЛИ по входу D

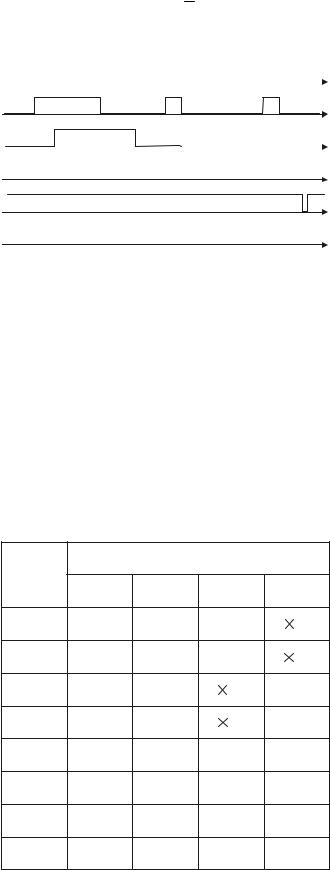

Функциональное обозначение D-триггера, выполненного по схеме рис.1.52, приведено на рис.1.54, а его характеристической таблицей является табл.1.26.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

|

TТ |

|

Таблица 1.26 |

|

R |

Характеристическая таблица |

|||

Q |

||||

|

D-триггера |

|||

|

|

|||

D |

|

Qt Qt+1 |

|

|

|

|

00 |

0 |

|

C |

Q |

01 |

1 |

|

|

|

|

||

|

|

10 |

0 |

|

S

11 1

Активный переход

Рис.1.54. Функциональное на С-входе: обозначение D-триггера

1.6.5. Произвольные триггерные структуры на базе универсальных D- и JK-триггеров

В инженерной практике часто требуется разработать триггерное устройство, закон функционирования которого не обеспечивается типовыми триггерами. В этом случае требуемую структуру можно получить на базе комбинационной схемы и универсального триггера.

Комбинационная схема преобразует входные сигналы требуемого триггерного устройства в функции возбуждения информационного входа D при использовании универсального D-триггера либо функциональных входов J и K при использовании универсального JK-триггера. Рассмотрим два примера.

Пример1. Необходимо разработать тактируемый переходом 01 двухвходовый триггер, функционирующий в соответствии с табл.1.27. Комбинационную часть схемы следует выполнить в базисе ИЛИ-НЕ.

Чтобы обеспечить требуемый тактирующий переход, выбираем универсальный D-триггер. Структурную схему триггерного устройства в общем виде представим так, как показано на рис.1.55. По табл.1.27 оформляем таблицу переходов (табл.1.28), учитывающую временные изменения.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1.27 |

||||

|

|

|

|

|

|

TТ |

Закон функционирования |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

R |

|

произвольного |

||||||||

|

|

|

|

|

|

Q |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

триггерного устройства |

||||||||

|

|

|

D* |

|

|

|

|

||||||||

x1 |

|

КС |

D |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

|

|

Qt |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

x0 |

|

|

ТИ |

C |

|

Q |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

0 |

1 |

0 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

S |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

|

|

Qt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

1 |

1 |

|

||

Рис.1.55. Структурная схема произвольного |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Активный переход |

|

|||||||||||||

|

триггерного устройства на D-триггере |

|

на С - входе: |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

Таблица 1.28

Таблица переходов произвольного триггерного устройства

Номер |

t |

x0 |

t |

Q |

t |

Q |

t+1 |

= D |

t |

набора |

x1 |

|

|

|

|

||||

0 |

0 |

0 |

|

0 |

|

1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

0 |

|

1 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

0 |

1 |

|

0 |

|

0 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

3 |

0 |

1 |

|

1 |

|

0 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

1 |

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

1 |

0 |

|

1 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

1 |

1 |

|

0 |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|