- •Предисловие

- •1.2. КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ

- •1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

- •1.4. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- •1.5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВ И БИОФАРМАЦИЯ

- •1.6. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

- •2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТАРЕ И УПАКОВКЕ

- •2.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПАКОВКИ

- •2.2.1. Полимерные материалы

- •2.2.2. Медицинское стекло

- •2.2.3. Картон и бумага

- •2.2.4. Металлическая тара

- •2.2.5. Эластомеры и резина

- •2.2.6. Комбинированная тара

- •2.3. ТЕХНОЛОГИЯ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- •2.3.1. Упаковка твердых лекарственных форм

- •2.3.2. Упаковка мягких лекарственных форм

- •2.3.3. Упаковка жидких лекарственных средств

- •2.3.4. Упаковывание в групповую упаковку

- •2.4. МАРКИРОВКА УПАКОВОК

- •2.4.1. Современные технологии маркировки продукции

- •2.5. НОВЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ ЛС

- •2.6. ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- •2.6.1. Факторы, способствующие распространению фальсификатов

- •2.6.2. Технологии предупреждения фальсификации ЛС

- •3.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СБОРОВ

- •3.1.1. Классификация сборов

- •3.1.2. Первичная обработка сырья

- •3.1.3 Сушка лекарственного растительного сырья

- •3.1.4. Доведение растительного сырья до стандартного состояния

- •3.1.5 Приготовление сборов

- •3.1.6. Частная технология сборов

- •3.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВ

- •3.2.1 Технология порошков

- •3.2.2 Частная технология и номенклатура порошков

- •4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТАБЛЕТОК

- •4.2. СВОЙСТВА ПОРОШКООБРАЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ

- •4.2.2. Технологические свойства

- •4.3. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТАБЛЕТОК

- •4.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛЕТОК

- •4.4.1. Прямое прессование

- •4.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ТАБЛЕТОК

- •4.6. ТИПЫ ТАБЛЕТОЧНЫХ МАШИН

- •4.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК

- •4.8. ПОКРЫТИЕ ТАБЛЕТОК ОБОЛОЧКАМИ

- •4.8.1. Дражированные покрытия

- •4.8.2. Пленочные покрытия

- •4.8.3. Прессованные покрытия

- •4.9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК

- •4.11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТАБЛЕТОК

- •4.12. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАБЛЕТОК

- •4.13. ГРАНУЛЫ. ПЕЛЛЕТЫ. ДРАЖЕ. ЛЕДЕНЦЫ. РЕЗИНКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ. ПЛИТКИ

- •4.14. КОНДИТЕРСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

- •5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОКАПСУЛ

- •5.2. СТРОЕНИЕ МИКРОКАПСУЛ

- •5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧЕК МИКРОКАПСУЛ

- •5.4. МЕТОДЫ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ

- •5.4.1. Характеристика физических методов

- •5.4.3. Химические методы

- •5.5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ МИКРОКАПСУЛ

- •5.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ

- •6.1. СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

- •6.3. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ

- •6.4. МЯГКИЕ ЖЕЛАТИНОВЫЕ КАПСУЛЫ

- •6.5. ТВЕРДЫЕ ЖЕЛАТИНОВЫЕ КАПСУЛЫ

- •6.6. АВТОМАТЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ КАПСУЛ

- •6.6.1. Методы инкапсулирования

- •6.7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И УПАКОВКА КАПСУЛ

- •6.8. РЕКТАЛЬНЫЕ ЖЕЛАТИНОВЫЕ КАПСУЛЫ

- •6.9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛАХ

- •7.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ

- •7.1.1. Механизмы и типы растворения

- •7.1.2. Теория гидратации

- •7.1.3. Способы обтекания частиц жидкостью

- •7.1.4. Растворы твердых веществ

- •7.1.5. Растворы жидких веществ

- •7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТВОРИТЕЛЕЙ

- •7.2.1. Водные растворители

- •7.2.2. Водоподготовка

- •7.2.3. Неводные растворители

- •7.3. ТЕХНОЛОГИЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- •7.3.1. Растворение веществ

- •7.3.2. Очистка растворов

- •7.3.3. Устройство и принцип действия аппаратов для фильтрования

- •7.3.4. Центрифугирование

- •7.3.5. Фасовка и упаковка растворов

- •7.4. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ

- •7.4.1. Водные растворы

- •7.4.2. Спиртовые растворы

- •7.4.3. Глицериновые растворы

- •7.4.4. Масляные растворы

- •7.5. КАПЛИ

- •7.5.1. Назальные капли и жидкие аэрозоли

- •7.5.2. Ушные капли и аэрозоли

- •7.6. СИРОПЫ

- •7.6.1. Вкусовые сиропы

- •7.6.2. Лекарственные сиропы

- •8.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ

- •8.1.2. Стадии процесса экстрагирования

- •8.1.3. Основные факторы, влияющие на полноту и скорость экстрагирования

- •8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСТРАГЕНТАМ

- •8.3. МЕТОДЫ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ

- •8.3.1. Классификация методов экстрагирования

- •8.3.3. Перколяция

- •8.3.6. Циркуляционное экстрагирование

- •8.3.7. Интенсивные методы экстракции

- •8.5. НАСТОЙКИ

- •8.6. ЭКСТРАКТЫ

- •8.6.4. Комбинированные фитопрепараты

- •8.6.5. Масляные экстракты

- •8.7. КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЛРС

- •8.7.1. Препараты облепихи

- •8.7.2. Препараты шиповника

- •8.8. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФИТОПРЕПАРАТОВ

- •8.8.1. Полиэкстракты

- •9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ

- •9.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

- •9.3.1. Осаждение БАВ из растворов

- •9.3.2. Разделение БАВ с помощью мембран

- •9.3.3. Сорбция

- •9.3.4. Адсорбционно-хроматографические методы

- •9.3.5. Афинная хроматография

- •9.3.6. Электрофорез

- •9.4. ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

- •9.4.1. Алкалоиды

- •9.4.2. Флавоноиды

- •9.4.4. Сердечные гликозиды

- •9.4.5. Стероидные сапонины

- •10.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.4. ХРАНЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.6. АРОМАТНЫЕ ВОДЫ

- •10.7. БАЛЬЗАМЫ

- •11.1. ПРЕПАРАТЫ ИЗ СВЕЖИХ РАСТЕНИЙ

- •11.2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОКОВ ИЗ СВЕЖЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- •11.3. НЕСГУЩЕННЫЕ (НАТУРАЛЬНЫЕ) СОКИ РАСТЕНИЙ

- •11.4. СГУЩЕННЫЕ СОКИ

- •11.5. СУХИЕ СОКИ

- •11.8. СОВРЕМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ

- •11.9. БИОГЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- •11.10. БИОСТИМУЛЯТОРЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- •11.11. ПРЕПАРАТЫ ИЗ ИЛОВОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ (МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

- •11.12. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

молекулы, имеют очень низкие коэффициенты диффузии. Вещества с малыми размерами молекул (какими чаще бывают БАВ) диффундируют намного быстрее.

Конвективная диффузия. Характеризуется коэффициентом конвективной диффузии β. Он показывает, какое количество вещества передается через 1 м2 поверхности фазового контакта в среду в течение 1 с при разности концентрации между слоями, равной единице. Коэффициент конвективной диффузии определяется опытным путем и зависит от гидродинамических условий проведения процесса.

Конвективная диффузия может быть свободной (естественной) и принудительной. Свободная диффузия происходит за счет разности плотностей экстрагента и раствора, изменения температуры, гидростатического столба жидкости. Принудительная (конвективная) – возникает при перемешивании системы мешалками, насосами, вибрацией и т.д. Скорость конвективной диффузии в 1012 раз выше молекулярной, поэтому она представляет большой практический интерес, так как способствует интенсификации процесса массообмена.

8.1.2. Стадии процесса экстрагирования

Процесс экстрагирования высушенного растительного сырья начинается с проникновения экстрагента в материал, смачивания веществ, находящихся внутри клетки, а затем растворения и десорбции их, диффузией через поры клеточной оболочки, заканчиваясь массопереносом веществ от поверхности материала в раствор.

Проникновение экстрагента внутрь растительного материала происходит по макро-, затем микротрещинам, по межклеточным ходам, порам, многочисленным капиллярам, заполняя клетки и другие пустоты в сырье. Проникновение экстрагента внутрь клетки носит название эндоосмоса, т.е. движение через пористую перегородку. Оболочки клеток обладают дифильными свойствами, с преобладанием гидрофильности. Процесс проникновения экстрагента в клетку определяется степенью гидрофильности материала, природой экстрагента, числом и размером пор в клеточной стенке. Чем больше сродство экстрагента к материалу, тем быстрее он смачивает стенки капилляров, проникая в сырье до уравновешивания сил капиллярного подъема и силы тяжести гидростатического столба жидкости (экстрагента) в капилляре. Проникновению экстрагента в капилляры мешает находящийся в них воздух. Для интенсификации процесса ис-

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

пользуют предварительное вакуумирование сырья, подачу экстрагента под повышенным давлением или замену воздуха в порах на легко растворимый газ.

Процесс смачивания веществ тесно связан с проникновением экстрагента в сырье и также зависит от их сродства. Для облегчения смачивания высохшего содержимого клеток иногда рекомендуется добавление ПАВ в концентрации 0,01-0,1%, обеспечивающее снижение поверхностного натяжения на границе раздела фаз.

После проникновения в клетку экстрагент взаимодействует с находящимися в них веществами: растворимые в нем вещества растворяются, неограниченно набухающие ВМС набухают и пептизируются (десорбция и растворение), ограниченно набухающие ВМС набухают, образуя при этом гели. Внутри клеток образуется концентрированный раствор растворенных в экстрагенте веществ. Далее следует молекулярный перенос растворенных веществ. Растворенные вещества вначале переносятся в экстрагент, находящийся в межклеточном пространстве, затем заполняющий микро- и макротрещины, и, наконец, на поверхность кусочков материала в экстрагент, омывающий сырье.

В процессе экстрагирования происходит массоперенос, характеризуемый переходом одного или нескольких веществ из одной фазы (сырья) в другую (экстрагент). Массопередача из сырья с клеточной структурой сложный процесс, в котором можно выделить три основные стадии:

•«Внутренняя диффузия», включающая все явления переноса веществ внутри частиц сырья;

•Перенос вещества в пределах непосредственно диффузионного пограничного слоя;

•Перенос вещества движущимся экстрагентом (конвективная диффузия). Массоперенос растворенных в клеточном соке веществ через поры клеточ-

ных стенок в межклеточные пространства имеет свои особенности. Прежде всего, наличие пористой перегородки, межклеточного пространства и клеточных ходов снижает скорость диффузии. Далее, через поры перегородки могут пройти только те вещества, частицы которых не превышают размеров пор. Количество слоев клеточных мембран, число и диаметр пор не бывают постоянными, а колеблются в широких пределах у разных видов сырья. Наконец, имеется еще одна существенная особенность – явление десорбции, наблюдаемое в клетке после проникно-

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

вения в нее экстрагента. Поскольку вещества внутри клетки связаны силами притяжения, то необходимо, прежде всего, преодоление этих адсорбционных сил.

Механизм диффузии через клеточную мембрану, согласно теории равновесной сорбции, заключается в следующем: молекулы веществ сорбируются на мембране, диффундируют через нее и десорбируются с другой ее стороны. При этом скорость диффузии вещества через мембрану лимитируется градиентом концентрации и характеристикой самой мембраны. После выноса веществ из клетки их диффузия фактически становится молекулярной диффузией, но ограниченной узкими просветами пор и длиной ходов капилляров. Кроме того, дополнительное сопротивление возникает из-за частого соударения частиц со стенками пор.

Весь сложный комплекс диффузионных явлений, протекающих внутри кусочков растительного материала, называют внутренней диффузией. Для выражения коэффициента диффузии в порах растительного материала в уравнение Эйнштейна (8.1) вводят поправочный коэффициент В, учитывающий все осложнения процесса. Уравнение коэффициента внутренней диффузии в этом случае будет иметь вид:

D = RT |

× |

1 |

×B |

(8.2) |

|

|

|||||

вн |

No |

|

6πηr |

|

|

|

|

|

|||

Для материала с клеточной структурой значение коэффициента внутренней диффузии значительно меньше, чем значение коэффициента свободной диффузии. Так, величина коэффициента свободной диффузии для многих природных соединений находится в пределах 10-4 – 10-5 м2/с. Для этих же соединений значение коэффициента диффузии в порах материала с клеточной структурой на 2-3 порядка меньше, т.е. 10-6 – 10-8 м2/с.

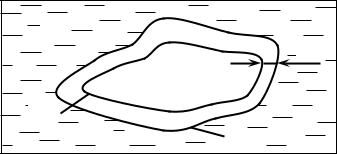

Представим в виде схемы (рис. 8.2) частичку материала, находящуюся в экстрагенте, и обозначим среднюю концентрацию экстрагируемых веществ внутри частицы С1, а на ее поверхности – С2.

С4 |

d |

С1 |

С2 |

С3 |

Рис. 8.2. Частичка сырья в экстрагенте |

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Тогда количество продиффундировавшего вещества из внутренних структур частицы на ее поверхность (первая стадия) пропорционально его коэффициенту внутренней диффузии Dвн, поверхности частицы материала F, времени τ, разности концентрации внутри частицы С1 и на ее поверхности С2, обратно пропорционально размеру частиц растительного сырья l и может быть записано в виде уравнения:

S = D × F |

C1 −C2 |

τ |

(8.3) |

вн l

где S – количество продиффундировавшего вещества, кг; Dвн – коэффициент внутренней диффузии, м2/с;

F – поверхность раздела фаз, м2;

l – толщина частицы, через которую диффундируют вещества, м; τ – время диффузии, с; С1, С2 – концентрация вещества, кг/м3.

На второй стадии идет диффузия веществ от поверхности частицы (концентрация С2) к наружной поверхности диффузионного пограничного слоя (концентрация С3). В настоящее время общепризнанно существование на поверхности кусочков сырья пристенного слоя экстрагента, называемого диффузионным пограничным слоем. Пограничный диффузионный слой оказывает большое сопротивление дальнейшему переносу экстрагируемых веществ в экстрагент. Толщина этого слоя зависит от гидродинамики процесса и, в основном, от скорости перемешивания экстрагента. Чем больше скорость перемешивания, тем меньше толщина пограничного слоя. В пределах диффузионного пограничного слоя перенос веществ осуществляется по закону свободной диффузии и может быть записан в виде первого закона Фика:

S = Dc ×F |

C2 −C3 |

τ |

(8.4) |

|

d |

||||

|

|

|

где d – толщина диффузионного пограничного слоя, м.

Далее, на третьей стадии процесса экстрагирования перенос действующих веществ осуществляется за счет движения экстрагента (конвективная диффузия). Если обозначить среднюю концентрацию экстрагента в объеме, омывающем частичку, через С4 , то количество вещества, перенесенного в экстрагент за счет конвективной диффузии, может быть вычислено из уравнения:

S = β F (C3 – C4) τ, |

(8.5) |