- •Предисловие

- •1.2. КРАТКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ

- •1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

- •1.4. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- •1.5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВ И БИОФАРМАЦИЯ

- •1.6. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

- •2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ТАРЕ И УПАКОВКЕ

- •2.2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УПАКОВКИ

- •2.2.1. Полимерные материалы

- •2.2.2. Медицинское стекло

- •2.2.3. Картон и бумага

- •2.2.4. Металлическая тара

- •2.2.5. Эластомеры и резина

- •2.2.6. Комбинированная тара

- •2.3. ТЕХНОЛОГИЯ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- •2.3.1. Упаковка твердых лекарственных форм

- •2.3.2. Упаковка мягких лекарственных форм

- •2.3.3. Упаковка жидких лекарственных средств

- •2.3.4. Упаковывание в групповую упаковку

- •2.4. МАРКИРОВКА УПАКОВОК

- •2.4.1. Современные технологии маркировки продукции

- •2.5. НОВЫЕ ВИДЫ УПАКОВКИ ЛС

- •2.6. ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- •2.6.1. Факторы, способствующие распространению фальсификатов

- •2.6.2. Технологии предупреждения фальсификации ЛС

- •3.1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СБОРОВ

- •3.1.1. Классификация сборов

- •3.1.2. Первичная обработка сырья

- •3.1.3 Сушка лекарственного растительного сырья

- •3.1.4. Доведение растительного сырья до стандартного состояния

- •3.1.5 Приготовление сборов

- •3.1.6. Частная технология сборов

- •3.2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВ

- •3.2.1 Технология порошков

- •3.2.2 Частная технология и номенклатура порошков

- •4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ТАБЛЕТОК

- •4.2. СВОЙСТВА ПОРОШКООБРАЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ

- •4.2.2. Технологические свойства

- •4.3. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТАБЛЕТОК

- •4.4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛЕТОК

- •4.4.1. Прямое прессование

- •4.5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ТАБЛЕТОК

- •4.6. ТИПЫ ТАБЛЕТОЧНЫХ МАШИН

- •4.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК

- •4.8. ПОКРЫТИЕ ТАБЛЕТОК ОБОЛОЧКАМИ

- •4.8.1. Дражированные покрытия

- •4.8.2. Пленочные покрытия

- •4.8.3. Прессованные покрытия

- •4.9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК

- •4.11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТАБЛЕТОК

- •4.12. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАБЛЕТОК

- •4.13. ГРАНУЛЫ. ПЕЛЛЕТЫ. ДРАЖЕ. ЛЕДЕНЦЫ. РЕЗИНКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ. ПЛИТКИ

- •4.14. КОНДИТЕРСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

- •5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОКАПСУЛ

- •5.2. СТРОЕНИЕ МИКРОКАПСУЛ

- •5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОЛОЧЕК МИКРОКАПСУЛ

- •5.4. МЕТОДЫ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ

- •5.4.1. Характеристика физических методов

- •5.4.3. Химические методы

- •5.5. СТАНДАРТИЗАЦИЯ МИКРОКАПСУЛ

- •5.7. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЯ

- •6.1. СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- •6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

- •6.3. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ

- •6.4. МЯГКИЕ ЖЕЛАТИНОВЫЕ КАПСУЛЫ

- •6.5. ТВЕРДЫЕ ЖЕЛАТИНОВЫЕ КАПСУЛЫ

- •6.6. АВТОМАТЫ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ КАПСУЛ

- •6.6.1. Методы инкапсулирования

- •6.7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И УПАКОВКА КАПСУЛ

- •6.8. РЕКТАЛЬНЫЕ ЖЕЛАТИНОВЫЕ КАПСУЛЫ

- •6.9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БИОДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛАХ

- •7.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ

- •7.1.1. Механизмы и типы растворения

- •7.1.2. Теория гидратации

- •7.1.3. Способы обтекания частиц жидкостью

- •7.1.4. Растворы твердых веществ

- •7.1.5. Растворы жидких веществ

- •7.2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТВОРИТЕЛЕЙ

- •7.2.1. Водные растворители

- •7.2.2. Водоподготовка

- •7.2.3. Неводные растворители

- •7.3. ТЕХНОЛОГИЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- •7.3.1. Растворение веществ

- •7.3.2. Очистка растворов

- •7.3.3. Устройство и принцип действия аппаратов для фильтрования

- •7.3.4. Центрифугирование

- •7.3.5. Фасовка и упаковка растворов

- •7.4. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ

- •7.4.1. Водные растворы

- •7.4.2. Спиртовые растворы

- •7.4.3. Глицериновые растворы

- •7.4.4. Масляные растворы

- •7.5. КАПЛИ

- •7.5.1. Назальные капли и жидкие аэрозоли

- •7.5.2. Ушные капли и аэрозоли

- •7.6. СИРОПЫ

- •7.6.1. Вкусовые сиропы

- •7.6.2. Лекарственные сиропы

- •8.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ

- •8.1.2. Стадии процесса экстрагирования

- •8.1.3. Основные факторы, влияющие на полноту и скорость экстрагирования

- •8.2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСТРАГЕНТАМ

- •8.3. МЕТОДЫ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ

- •8.3.1. Классификация методов экстрагирования

- •8.3.3. Перколяция

- •8.3.6. Циркуляционное экстрагирование

- •8.3.7. Интенсивные методы экстракции

- •8.5. НАСТОЙКИ

- •8.6. ЭКСТРАКТЫ

- •8.6.4. Комбинированные фитопрепараты

- •8.6.5. Масляные экстракты

- •8.7. КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЛРС

- •8.7.1. Препараты облепихи

- •8.7.2. Препараты шиповника

- •8.8. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФИТОПРЕПАРАТОВ

- •8.8.1. Полиэкстракты

- •9.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ

- •9.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

- •9.3.1. Осаждение БАВ из растворов

- •9.3.2. Разделение БАВ с помощью мембран

- •9.3.3. Сорбция

- •9.3.4. Адсорбционно-хроматографические методы

- •9.3.5. Афинная хроматография

- •9.3.6. Электрофорез

- •9.4. ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

- •9.4.1. Алкалоиды

- •9.4.2. Флавоноиды

- •9.4.4. Сердечные гликозиды

- •9.4.5. Стероидные сапонины

- •10.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.4. ХРАНЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.5. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

- •10.6. АРОМАТНЫЕ ВОДЫ

- •10.7. БАЛЬЗАМЫ

- •11.1. ПРЕПАРАТЫ ИЗ СВЕЖИХ РАСТЕНИЙ

- •11.2. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОКОВ ИЗ СВЕЖЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- •11.3. НЕСГУЩЕННЫЕ (НАТУРАЛЬНЫЕ) СОКИ РАСТЕНИЙ

- •11.4. СГУЩЕННЫЕ СОКИ

- •11.5. СУХИЕ СОКИ

- •11.8. СОВРЕМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ

- •11.9. БИОГЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- •11.10. БИОСТИМУЛЯТОРЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- •11.11. ПРЕПАРАТЫ ИЗ ИЛОВОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗИ (МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ)

- •11.12. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРЕПАРАТОВ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ. КАПЛИ. СИРОПЫ

Отличительной особенностью фильтров непрерывного действия (барабанный ячейковый вакуум-фильтр, карусельный и ленточный фильтры и др.) является автоматическое чередование операций фильтрования, промывки осадка, разгрузки, а также регенерации фильтровальной перегородки. Так как эти операции осуществляются непрерывно в каждой зоне фильтра и независимо друг от друга, то и весь рабочий процесс протекает непрерывно.

Впоследние годы с развитием мембранной технологии для фильтрации невязких растворов все чаще применяются мембранные фильтры. Они различаются по материалу, способу получения пористой перегородки и ее геометрической форме, структурным особенностям пористого мембранного слоя и т.д. Мембранные фильтры используют для очистки растворов, содержащих не более 0,1% твердых частиц. Особенно они незаменимы при получении стерильных растворов термолабильных веществ, поскольку способны задерживать микроорганизмы. Более подробно о мембранном фильтровании изложено в главе 20.

7.3.4.Центрифугирование

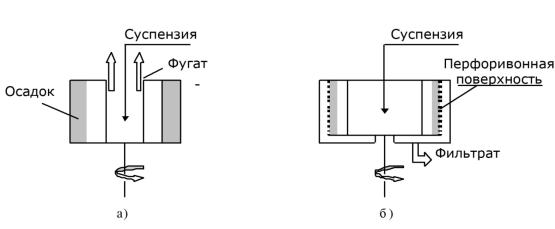

Вотличие от фильтрации, когда частицы жидкости движутся под давлением смежных частиц, при центрифугировании – движение каждой частицы независимо и находится под влиянием центробежной силы.

Центрифугирование по существу представляет собой процесс отстаивания или фильтрации в поле центробежных сил. Развиваемые при центрифугировании центробежные силы оказывают на разделяемую систему гораздо большее воздействие, чем силы тяжести и давления. Поэтому центрифугирование является более эффективным процессом.

Центробежная сила прямо пропорциональна как диаметру, так и числу оборотов барабана, но ее увеличение легче достигается повышением числа оборотов, чем увеличением диаметра барабана. Число оборотов центрифуги имеет огромное значение. При малой скорости вращения будет недостаточная центробежная сила, и центрифуга не выполнит своего назначения. При слишком большой скорости вращения стенки барабана могут не выдержать разрывающих усилий и произойдет авария.

Аппараты для фильтрования, где перепад давлений создается действием центробежной силы, называются фильтрующими центрифугами. Их целес о-

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАСТВОРЫ. КАПЛИ. СИРОПЫ

образно применять в тех случаях, когда разделение суспензий в гравитационном поле практически невозможно. Для разделения таких суспензий в случае малой сжимаемости осадков предпочтительны фильтрующие центрифуги.

Основным рабочим органом таких аппаратов является вращающийся перфорированный барабан, внутренняя поверхность которого покрыта фильтрующей перегородкой. Под действием центробежной силы жидкая фаза суспензии проходит фильтровальную перегородку, оставляя на ее поверхности слой осадка. Так как разность давлений по обе стороны фильтровальной перегородки значительно выше, чем в фильтрах, то центрифуги используют для разделения суспензий, содержащих недеформируемые твердые частицы и дающие не сильно сжимаемые осадки.

Отстойное центрифугирование. Подобно отстаиванию, разделение фаз производится при отстойном центрифугировании без фильтрующих материалов. Благодаря большой центробежной силе твердые частицы отбрасываются к стенке, а жидкость ближе к центру становится прозрачной и выводится из барабана. Отстойные центрифуги применяют в тех случаях, когда взвешенные частицы плохо фильтруются или же насколько малы, что не удерживаются фильтрующей тканью.

К отстойным относятся также суперцентрифуги, вращающиеся со скоростью свыше 5000 об/мин. Среди них различают жидкостные сепараторы, работающие при числе оборотов до 10 тыс. в мин., и трубчатые суперцентрифуги с трубчатым барабаном, работающие при 15-25 тыс. об/мин.

Рис. 7.12. Схема работы отстойной (а) и фильтрующей (б) центрифуг