- •5. Наркоз: виды и методы. Подготовка пациента к наркозу. Премедикация: цели, препараты для премедикации

- •6. Гемотрансфузия. Показания к переливанию крови. Методы переливания крови. Подготовка пациентов к гемотрансфузии

- •7. Антигенные системы крови. Система аво. Характеристика 4-х групп крови

- •8. Хранение и определение пригодности крови. Посттрансфузионные реакции и осложнения, оказание первой помощи при осложнениях

- •Гемотрансфузионные осложнения

- •9. Предоперационный период: цели и задачи. Подготовка пациента к плановой и экстренной операциям

- •10. Хирургическая операция, виды операций, этапы хирургических операций. Правила работы в операционной

- •11.Послеоперационный период. Основные проблемы пациента в послеоперационном периоде. Оценка функционального состояния органов и систем организма пациента.

- •12. Осложнения раннего и позднего послеоперационного периода, профилактика осложнений. Оказание неотложной помощи при осложнениях

- •13. Травмы, классификация травм. Методы обследования травматологических пациентов. Первая помощь при травмах.

- •14. Закрытая механическая травма:ушиб, растяжение, разрыв. Клинические симптомы, первая помощь, лечение

- •15. Вывихи суставов, классификация вывихов. Клинические симптомы, первая помощь, лечение

- •16.Переломы костей конечностей, классификация переломов. Клинические симптомы, первая помощь, лечение

15. Вывихи суставов, классификация вывихов. Клинические симптомы, первая помощь, лечение

Вывихом называется стойкое смещение суставных поверхностей с нарушением целостности капсульно-связочного аппарата сустава. При отсутствии соприкосновения суставных поверхностей костей вывих называется полным, при наличии частичного соприкосновения - неполным, или подвывихом.

Известны следующие виды вывихов:

1) травматические - вследствие травмы;

2) патологические - при заболеваниях, связанных с разрушением связочного аппарата и суставных концов костей, например, при опухолях, воспалительных процессах;

3) привычные вывихи - возникают у больных, страдающих растяжением связок и капсулы сустава, часто встречаются после многократных травматических вывихов, легко поддаются вправлению;

4) врожденные вывихи - чаще встречаются в результате недостаточного или неправильного развития поверхностей тазобедренного сустава. Вывихи недельной и большей давности называются застарелыми и вправлять их можно только оперативным путем.

Основными симптомами вывихов является сильная, внезапная боль в области сустава, отсутствие движения, пружинящий симптом, деформации сустава и вынужденное ненормальное положение конечности. Поэтому больной стремится удержать конечность в вынужденном ненормальном положении. Диагноз вывиха подтверждается с помощью рентгеновского обследования.

Первая помощь состоит в иммобилизации конечности шиной, обезболивании и быстрой доставке в лечебное учреждение. Вправление проводится под местным или общим обезболиванием. Для восстановления нормальных анатомических соотношений в суставе применяют несколько методов вправления. Вправление следует проводить осторожно, без насилия, чтобы не вызвать дополнительной травмы. Срочное вправление вывиха производится хирургом или травматологом. При привычных вывихах оперативным путем укрепляют связочный аппарат.

16.Переломы костей конечностей, классификация переломов. Клинические симптомы, первая помощь, лечение

Переломом называется частичное или полное нарушение целостности кости.

Классификация переломов.

Переломы могут быть врожденными и приобретенными. Врожденные переломы возникают во внутриутробном периоде развития и являются результатом неполноценности костного скелета плода. Выделяют «акушерские» переломы, возникающие в результате родовой травмы.

Приобретенные делят на травматические (механические) и патологические, возникающие вследствие поражения кости патологическим процессом (остеомиелит, туберкулез, опухоли и др.).

Переломы называют открытыми при нарушении целостности кожи и закрытыми, при которых целостность кожи сохранена. Открытые переломы представляют большую опасность для больного в связи с угрозой развития инфекции в области перелома.

Различают переломы губчатых костей (лопатка, грудина, ребра, кости таза и др.) и трубчатых костей. При переломах длинных трубчатых костей выделяют диафизарные, метафизарные и эпифизарные переломы.

Эпифизарные (внутрисуставные) переломы сопровождаются повреждением суставной поверхности костей и развитием гемартроза.

Метафизарные (околосуставные) переломы часто бывают вколоченными, без смещения отломков.

Диафизарные в зависимости от механизма различают: переломы от сдавления или сжатия по оси, например, компрессионные переломы позвоночника, вколоченные переломы; переломы от сгибания; переломы от скручивания (винтообразные, спиральные); отрывные переломы, наступающие при выраженном сокращении мышц (отрывается костный фрагмент в зоне прикрепления сухожилия мышцы к кости). В зависимости от направления плоскости перелома по отношению к оси кости различают поперечные, продольные, косые и винтообразные или спиральные виды переломов. При переломах наблюдается смещение костных отломков, которое связано с механизмом травмы и сокращением мышц поврежденного сегмента. Известно несколько видов смещения костных отломков: смещение под углом, по длине, боковое (по ширине), ротационное.

Абсолютные признаки: деформация конечности в зоне перелома; крепитация (хруст) костных отломков, абсолютное укорочение конечности за счет смещения по длине; патологическая подвижность в зоне перелома.

Относительные признаки: боль в зоне перелома, гематома, отек, нарушение функции. Эти признаки имеют значение только при наличии абсолютных признаков. При вколоченных переломах информативным является симптом «осевой нагрузки»: при осторожной нагрузке по оси кости - боль в зоне перелома.

Для уточнения диагноза и выявления характера смещения костных отломков производят рентгенографию в двух проекциях.

Сращение (консолидация) переломов. В основе срастания переломов лежит регенерация тканей, в результате которой образуется костная мозоль. В образовании костной мозоли принимают участие надкостница, костный мозг, соединительная ткань, окружающая место перелома.

Принципы лечения переломов. В основе лечения переломов лежат сопоставление костных отломков (репозиция - возвращение к прошлой позиции) и удержание их в таком положении (фиксация) до образования костной мозоли. В комплекс входят меры по реабилитации с целью быстрейшего восстановления тонусов мышц, объема движения в суставах, функции конечности и трудоспособности.

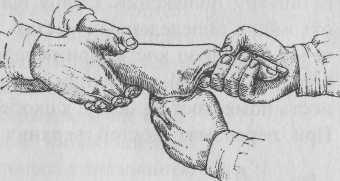

Репозиция. Прежде чем приступить к репозиции, необходимо тщательно обезболить область перелома, в которую вводят 10-50 мл. 1% раствора новокаина. После тщательного обследования пациента с учетом вида перелома, смещения костных отломков, данных рентгеновского исследования производят сопоставление отломков. Необходимо добиться их сопоставления без смещения и диастаза между ними. При вправлении переломов костей конечностей периферический отломок устанавливается соответственно положению центрального отломка.

Фиксация - лечебная иммобилизация переломов костей проводится с помощью гипсовой повязки, методом вытяжения или оперативным путем.

Накожное и скелетное вытяжение. Сущность накожного (лейкопластырного, клеевого) вытяжения заключается в том, что на дистальный участок поврежденной конечности накладывают специальные лямки, которые приклеивают к коже, и за них при помощи тросиков производят вытяжение специально подобранным грузом. Конечность укладывают на специальную шину, которая придает ей среднефизиологическое положение. На шине имеются специальные блоки для вытяжения в нужном направлении. Нижний блок предназначен для вытяжения голени, верхний - бедра, передний - для поддержания стопы.

В тех случаях, когда для удержания отломков требуется большой груз, вместо накожного вытяжения применяют скелетное. Для его наложения под местным обезболиванием через кость при помощи специальной дрели проводят металлическую спицу. К спице прикрепляют скобу, которая удерживает ее в натянутом положении. Спицу проводят за дистальный костный отломок в определенных местах. При переломе костей голени - через пяточную кость, при переломе бедра - через бугристость большеберцовой кости или метафиз бедренной кости. Конечность помещают на шину, к скобе привязывают тросик с грузом. При переломах костей верхних конечностей применяют вытяжение эластической тягой (резиновые трубки) с использованием специальных отводящих шин. При переломах позвоночника больного кладут на щит. Головной конец кровати приподнимают, верхнюю часть туловища фиксируют при помощи специальных ватно-марлевых колец или петли Глиссона к спинке кровати. Вытяжение осуществляется тяжестью собственного тела.

Показанием к оперативному лечению является невозможность сопоставления и удержания костных отломков предыдущими методами (гипсовая повязка, вытяжение). Наиболее часто прибегают к оперативному лечению при интерпозиции (ущемлении) мягких тканей между костными отломками и при отрывных переломах. Принцип оперативного лечения заключается в том, что костные отломки обнажают, сопоставляют и производят их фиксацию при помощи специальных металлических (металлоостеосинтез) штифтов, пластинок, шурупов и т.д. После сращения костных отломков (обычно 6-8 мес.)металлическую конструкцию, фиксирующую костные отломки удаляют.

Для быстрейшего восстановления функции конечности при лечении переломов обязательно применяется лечебная физкультура, механо- и физиотерапия. ЛФК показана с первых дней травмы для иммобилизированной конечности и дыхательных упражнений. Физиотерапию и механотерапию назначают для улучшения движений в суставах, лечения контрактур, увеличения мышечной силы.