- •Коц я.М. - Спортивная физиология. Учебник для институтов физической культуры.

- •Статические и динамические упражнения

- •Силовые, cкоростно-силовые упражнения и упражнения на выносливость

- •Энергетическая характеристика физических упражнений

- •Физиологическая классификация спортивных упражнений

- •Классификация циклических упражнений

- •Классификация ациклических упражнений

- •Глава 2. Динамика физиологического состояния организма при спортивной деятельности

- •Предстартовое состояние и разминка

- •Предстартовое состояние

- •Разминка

- •Врабатывание, "мертвая точка", "второе дыхание"

- •"Мертвая точка" и "второе дыхание"

- •Устойчивое состояние

- •Утомление

- •Локализация и механизмы утомление

- •Утомленние при выполнении различных спортивных упражнений

- •Восстановление

- •Восстановление функций после прекращения работы

- •Кислородный долг и восстановление энергетических запасов организма

- •Активный отдых

- •Глава 3. Физиологические основы мышечной силы и скоростно-силовых качеств (мощности)

- •Физиологические основы мышечной силы

- •Максимальная статическая сила и максимальная произвольная статическая сила мышц

- •Связь произвольной силы и выносливости

- •Рабочая гипертрофия мышц

- •Физиологические основы сноростно-силовых качеств (мощности)

- •Скоростной компонент мощности

- •Энергетическая характеристика скоростно-силовезх упражнений

- •Глава 4. Физиологические основы выносливости Определение понятия

- •Аэробные возможности организма и выносливость

- •Кислородтранспортная система и выносливость

- •Система внешнего дыхания

- •Система крови

- •Сердечно сосудистая система (кровообращение)

- •Мышечный аппарат и выносливость

- •Глава 5. Физиологические основы формирования двигательных навыков и обучения спортивной технике

- •Условнорефлекторные механизмы как физиологическая основа формирования двигательных навыков

- •Роль афферентации (обратных связей) в формировании и сохранении двигательного навыка

- •Двигательная память

- •Автоматизация движений

- •Спортивная техника и энергетическая экономичность выполнения физических упражнений

- •Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной технике

- •Глава 6. Влияние температуры и влажности воздуха на спортивную работоспособность

- •Физические механизмы теплоотдачи в условиях повышения температуры и влажности воздуха

- •Физиологические механизмы усиления теплоотдачи в условиях повышенных температуры и влажности воздуха влажности воздуха

- •Кожный кровоток и температура кожи

- •Водно-солевой баланс

- •Система кровообращения

- •Тепловая адаптация (акклиматизация)

- •Физиологические изменения и их механизмы при тепловой адаптации

- •Тепловая адаптация у спортсменов

- •Питьевой режим

- •Потеря воды м их восполнение во время соревнования

- •Потери воды и солей в процессе тренировки в жарких условиях

- •Спортивная деятельность в условиях пониженной температуры воздуха (холода)

- •Физиологические межанизмы приспособления к колоду

- •Физическая работоспособность в холодных условиях

- •Акклиматизация к холоду

- •Глава 7. Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления (среднегорья и при смене поясно-климатических условий

- •Острые физиологические эффекты пониженного атмосферного давления

- •Функция дыхания

- •Функция кровообращения

- •Снижение мпк

- •Горная акклиматизация (адаптация к высоте)

- •Изменения в системе кровообращения

- •Изменение мпк

- •Спортивная работоспособность в среднегорье и после возвращения на уровень моря

- •Спортивная работоспособность при выполнении скоростно-сиповых (анаэробных) упражнений

- •Спортивная работоспособность при выполнении упражнений на выносливость

- •Смена поясно-климатических условий

- •Глава 8. Физиология плавания

- •Механические факторы

- •Максимальное потребление кислорода

- •Кислород транспортная система

- •Сердечно-сосудистая система

- •Локальные (мышечные) факторы

- •Терморегуляция

- •Глава 9. Физиологические особенности спортивной тренировки женщин

- •Зависимость функциональных возможностей организма от размеров тела

- •Силовые, скоростно-силовые и анаэробные возможности женщин Мышечная сила

- •Анаэробные энергетические системы у женщин

- •Аэробная работоспособность (выносливость) женщин Максимальное потребление кислорода

- •Максимальные возможности кислород-транспортной системы

- •Субмаксимальная аэробная работоспособность

- •Физиологические изменения в результате тренировки выносливости

- •Менструальный цикл и физическая работоспособность

- •Глава 10. Физиологические особенности спортивной тренировки детей школьного возраста

- •Индивидуальное развитие и возрастная периодизация

- •Возрастньш особенности физиологических функций и систем

- •Высшая нервная деятельность

- •Обмен веществ и энергии

- •Система кроем

- •Кровооброшение

- •Развитие движений и формирование двигательных (физических) качеств

- •Двигательный аппарат

- •Характеристика основных движений

- •Развитие двигательных качеств

- •Физиологическая характеристика юных спортсменов

- •Возрастные особенности спортивной работоспособности

- •Спортивная ориентация и ее физиологические критерии

- •Глава 11. Общие физиологические закономерности (принципы) занятий физической культурой и спортом

- •Два основных функциональных эффекта тренировки

- •Пороговые тренирующие нагрузки

- •Интенсивность тренировочных нагрузок

- •Длительность тренировочных нагрузок

- •Частота тренировочных нагрузок

- •Объем тренировочных нагрузок

- •Специфичность тренировочных эффектов

- •Специфичность тренировочных эффектов в отношении двигательного навыка (спортивной техники)

- •Специфичность тренировочных эффектов в отношении ведущего физического (двигательного) качества

- •Специфичность тренировочных эффектов в отношении состава активных мышечных групп

- •Специфичность тренировочных эффектов, проявляемая при разных условиях внешней среды

- •Обратимость тренировочных эффектов

- •Тренируемость

Максимальные возможности кислород-транспортной системы

|

|

Таблица 24. Средние показатели крови в покое и при максимальной работе у молодых мужчин и женщин

|

Показатели |

Женщины |

Мужчины |

|

Объем циркулирующей крови (ОЦК) (л): |

|

|

|

покой |

4,3 |

5,7 |

|

максимальная работа |

4,0 |

5,2 |

|

Концентрация эритроцитов (млн/мм3): |

|

|

|

покой |

4,6 |

5,4 |

|

максимальная работа |

5,0 |

5,9 |

|

Концентрация лейкоцитов (тыс/мм3): |

|

|

|

покой |

7,0 |

7,0 |

|

максимальная работа |

15,0 |

15,0 |

|

Концентрация гемоглобина (г%): |

|

|

|

покой |

14,0 |

16,0 |

|

максимальная работа |

15,4 |

17,6 |

|

Гематокрит (%): |

|

|

|

покой |

42,0 |

47,0 |

|

максимальная работа |

45,0 |

50,0 |

|

Содержание О2 в артериальной крови (мл/100 мл): |

|

|

|

покой |

16,8 |

19,0 |

|

максимальная работа |

17,7 |

20,0 |

|

Содержание О2 в крови бедренной вены (мл/100 мл): |

|

|

|

покой |

9,0 |

9,0 |

|

максимальная работа |

3,0 |

3,0 |

|

Содержание О2 в смешанной венозной крови в правом предсердии (мл/100 мл): |

|

|

|

покой |

12,0 |

14,0 |

|

максимальная работа |

6,2 |

6,0 |

|

Системная АВР-О2 (мл/100 мл): |

|

|

|

покой |

4,8 |

5,0 |

|

максимальная работа |

11,5 |

14,0 |

Согласно уравнению Фика, МПК определяется как произведение максимального сердечного выброса на максимальную системную АВР-О2: МПК = С Ммакс * (АВР-О2)макс. Оба эти множителя у женщин меньше, чем у мужчин. Объясняется это следующим.

Концентрация гемоглобина в крови у девочек и мальчиков почти одинаковая до периода полового созревания. У женщин она в среднем на 10-15% ниже, чем у мужчин (рис. 91). Поэтому у женщин меньше кислородная емкость Крови и соответственно содержание О2 в артериальной крови. При максимальной аэробной работе содержание О2 в венозной крови, оттекающей от работающих мышц, как и в смешанной венозной крови, у женщин и мужчин примерно одинаково. Таким образом, максимальная системная АВР-О2 у женщин меньше, чем у мужчин, что в конце концов связано с более низкой концентрацией гемоглобина в крови.

По сравнению с мужчинами у женщин уменьшен объем, циркулирующей крови, а также общий объем сердца: в среднем соответственно около 600 и 800 мл, или 9 и 12 мл/кг веса тела. Это означает, что и размеры полостей сердца (желудочков) у женщин в среднем меньше, чем у мужчин. Все это ведет,к тому, что у женщин по сравнению с мужчинами меньше и максимальный систолический объем. У нетренированных женщин он составляет в среднем около 90 мл, а у нетренированных мужчин 120 мл.

М а ксимальнаяЧСС у нетренированных женщин в среднем несколько больше, чем у нетренированных мужчин: соответственно около 205 и 200 уд/мин. Однако она не компенсирует уменьшенного систолического объема, так что максимальный с е.р дечный выброс у нетренированных женщин значительно ниже, чем у нетренированных мужчин: в среднем соответственно 18 и 24 л/мин. Таким образом, уменьшенный максимальный сердечный выброс у женщин лимитирован сниженным по сравнению с мужчинами систолическим объемом.

|

|

Тренировка выносливости повышает кислородтранспортные возможности организма. Однако в разных звеньях ее эти изменения неодинаковы. Так, из гематологических показателей, приведенных в табл. 24 , в результате тренировки выносливости изменяется (увеличивается) лишь общий объем циркулирующей крови. Пропорционально повышается общее количество циркулирующего гемоглобина, так что концентрация его в крови не изменяется.

У спортсменок содержание О2 в артериальной крови в условиях покоя и при максимальной аэробной работе такое же, как и у нетренированных женщин. Вместе с тем при максимальной аэробной работе содержание О2 в венозной крови, оттекающей от работающих мышц, у выносливых спортсменок снижается до 1,8 мл О2/100 мл. крови (у спортсменов в среднем 1,4 мл О2/100 мл), а в смешанной венозной крови - до 4 мл О2/100 мл крови (у спортсменов в среднем столько же). Эти цифры показывают, что способность рабочих мышц утилизировать кислород из крови и адекватно распределять сердечный выброс у спортсменок выше, чем у нетренированных женщин, и такая же, как у спортсменов. Поскольку содержание О2 в артериальной крови у спортсменок ~ ниже, АВР-Ог у них также меньше, чем у спортсменов, но больше, чем у нетренированных женщин. Максим ал ь-ная системная А В Р-СЬ у квалифицированных спортсменок, тренирующих выносливость, составляет в среднем 13 мл Ог/100 мл крови (у спортсменов 15,5 мл О2/100 мл). Как уже говорилось, эта разница предопределяется более низкой концентрацией гемоглобина в крови у женщин, что ведет к сниженному содержанию О2 в артериальной крови.

Объем сердца у спортсменок в среднем заметно больше, чем у нетренированных женщин, и достигает размеров сердца у нетренированных мужчин. Максимальный.объем сердца обнаружен у лыжницы - 1150 мл и у,ватерполиста - 1700 мл. Объем сердца, отнесенный к весу тела, у спортсменок приближается к мужским показателям (до 16 мл/кг).

Максимальный систолический объем у спортсменок значительно выше, чем у нетренированных женщин: у выдающихся стайеров он достигает 140-150.мл.

Максимальная ЧСС у спортсменок ниже, чем у нетренированных женщин (соответственно около 195 и 205 уд/мин). Однако благодаря увеличенному систолическому объему максимальный сердечный выброс у спортсменок больше, чем у неспортсменок. У выдающихся лыжниц он достигает 28- 30 л/мин. .Таким образом, как и у мужчин, так и у женщин, тренирующих выносливость, увеличение систолического объема служит главным механизмом повышения кислородтранспортных возможностей организма.

Как и в отношении мужчин, пока трудно, сказать, в какой мере высокие аэробные возможности у выдающихся спортсменок являются результатом тренировки кислородтранспортной и кис-лородутилизирующей систем, и в какой предопределены наследственно (генетически) обусловленными большими возможностями этих систем.

Систематическая тренировка выносливости на протяжении нескольких недель и месяцев может вызывать очень значительный прирост МПК (до 25-30% у ранее не тренированных женщин). Причем между относительным приростом МПК и его исходным уровнем выявляется Обратная зависимость: чем ниже исходное МПК, тем больше оно увеличивается в результате тренировки. Судя по этим данным, тренируемость максимальных аэробных возможностей у желщин и .мужчин в принципе одинаковая, хотя абсолютные приросты у женщин меньше, а индивидуальная вариативность тренировочных эффектов больше, чем у мужчин.

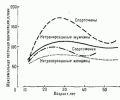

Рис.

91. Гематологические показатели мужчин

и женщин в разном возрасте

Рис.

91. Гематологические показатели мужчин

и женщин в разном возрасте Рис.

92. Максимальнаядегочная вентиляция

в разном возрасте у женщин и мужчин

(неспортсменов и спортсменов) -

представителей видов спорта, требующих

проявления выносливости (В. Зелигер,

1975)

Рис.

92. Максимальнаядегочная вентиляция

в разном возрасте у женщин и мужчин

(неспортсменов и спортсменов) -

представителей видов спорта, требующих

проявления выносливости (В. Зелигер,

1975)