- •Введение

- •Физиология возбудимых тканей

- •Законы раздражения возбудимых тканей.

- •Физиология нервов и нервных волокон.

- •Физиология синапсов.

- •Физиология центральной нервной системы

- •Развитие рефлекторной теории.

- •Основные свойства нервных центров

- •Принципы, лежащие в основе координационной деятельности цнс.

- •Процессы торможения в центральной нервной системе.

- •Роль различных отделов цнс в формировании мышечного тонуса и фазных движений.

- •Общая физиология железвнутренней секреции

- •Методы исследования желез внутренней секреции.

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Надпочечники

- •1. Минералокортикоиды. Из минералокортикоидов наиболее активны альдостерон и дезоксикортикостерон. Они участвуют в регуляции минерального обмена организма, прежде всего,натрия и калия.

- •Половые железы

- •Поджелудочная железа

- •Тканевые гормоны

- •Автономная нервная система

- •Симпатический отдел автономной нервной системы

- •Функции крови.

- •Константы крови

- •Характеристика форменных элементов крови

- •Свертывание крови

- •Группы крови

- •Кровообращение

- •Физиологические свойства сердечной мышцы.

- •Фазовый анализ цикла сердечной деятельности

- •Методы исследования деятельности сердца и сосудов

- •Регуляция деятельности сердца и сосудов.

- •Сосудистая система

- •Регуляция системного кровообращения

- •Физиологические свойства и особенности сосудистых барорецепторов.

- •Обмен энергии

- •Основы рационального питания

- •Терморегуляция

- •Выделение

- •Участие органов выделения в поддержании водно-солевого баланса

- •Выделительная функция желудочно-кишечного тракта

- •Выделительная функция почек

- •Процесс мочеобразования

- •Гомеостатическая функция почек

- •Роль почек в регуляции ионного состава крови

- •Инкреторная функция почек

- •Метаболическая функция почек

- •Регуляция деятельности почек

- •Дыхание

- •Биомеханика вдоха и выдоха

- •Легочные объемы

- •Транспорт газов кровью

- •Регуляция дыхания

- •Дыхание при пониженном атмосферном давлении

- •Дыхание при повышенном атмосферном давлении

- •Пищеварение

- •Методы изучения функции пищеварительного тракта

- •Пищеварение в полости рта

- •Функции слюны.

- •Пищеварение в желудке

- •Принципы регуляции процессов пищеварения

- •Пищеварение в кишечнике

- •Всасывание

- •Физиологические основы голода и насыщения

- •Физиология печени

- •Анализаторы (сенсорные системы)

- •Периферический (рецепторный) отдел анализаторов

- •Свойства проводникового отдела анализаторов

- •Свойства коркового отдела анализаторов

- •Слуховой анализатор

- •Вкусовой анализатор

- •Обонятельный анализатор

- •Кожный анализатор

- •Вестибулярный анализатор

- •Высшая нервная деятельность

- •Отличия безусловных рефлексов от условных.

- •Условия (правила) выработки условных рефлексов.

- •Торможение условных рефлексов

- •Свойства нервных процессов

- •Типы высшей нервной деятельности

- •Высшие психические функции

- •Мотивации

- •Сознание

- •Физиология сна

Методы изучения функции пищеварительного тракта

В 1842 г. русский хирург В. А. Басов провел операцию наложения фистулы желудка у животных. Фистула желудка - это искусственно созданное сообщение полости желудка с внешней средой. У таких животных можно в любое время получить желудочное содержимое и исследовать его. Однако с помощью этого метода нельзя получить чистый желудочный сок.

Получить чистый желудочный сок у животных с фистулой желудка можно только после дополнительной операции - эзофаготомии - пересечения пищевода. Во время кормления такого животного ("мнимое кормление") пища не поступает в желудок, в нем выделяется чистый желудочный сок. Операция наложения фистулы желудка с одновременной эзофаготомией позволяет изучать рефлекторные влияния с рецепторов полости рта и глотки на деятельность желез желудка. Однако этот метод не дает возможности исследовать особенности воздействия на секрецию желудочных желез самой пищи и продуктов ее расщепления, находящихся в желудке.

Немецким исследователем Р. Гейденгайном был разработан метод получения изолированного желудочка, который позволят получить чистый желудочный сок. Отделение желудочного сока в маленьком желудочке, изолированном по способу Гейденгайна, происходило через 30-50 минут от начала кормления, в то время как в опыте "мнимого кормления" отделение сока начиналось через 5-7 минут. Изучив методику изолирования желудочка Р. Гейденгайна, И. П. Павлов пришел к выводу, что этот желудочек денервирован и с его помощью можно изучить только гуморальную фазу желудочной секреции. И. П. Павлов предложил новую методику изолирования маленького желудочка, которая позволяла получать чистый желудочный сок на протяжении всего периода пищеварения.

Секреторная и моторная деятельность кишечника изучается у животных с помощью изолированных отрезков кишки, один или оба конца которых выводят наружу.

Для изучения секреторной и моторной деятельности желудочнокишечного тракта у человека используются зондовые и беззондовые методы.

Пищеварение в полости рта

Пищеварение в полости рта - это первое звено в сложной цепи процессов ферментативного расщепления пищевых веществ до мономеров. Пищеварительные функции полости рта включают в себя апробирование пищи на съедобность, механическую переработку пищи и частичную химическую ее обработку.

Моторная функция в полости рта начинается с акта жевания. Жевание - физиологический акт, который обеспечивает измельчение пищевых веществ, смачивание их слюной и формирование пищевого комка. Жевание обеспечивает качество механической обработки пищи в полости рта. Оно оказывает влияние на процесс пищеварения в других отделах пищеварительного тракта, изменяя их секреторную и моторную функции.

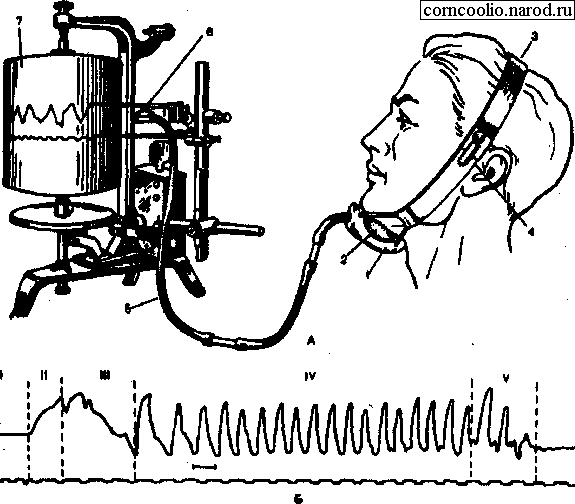

Одним из методов изучения функционального состояния жевательного аппарата является мастикациография - запись движений нижней челюсти при жевании. На записи, которая называется мастикациограммой можно выделить жевательный период, состоящий из 5 фаз (рис. 31).

Рис.31. Запись жевательных движений при помощи мастикациографа и мастикациограмма одного жевательного периода (схема).

А-мастикациография:

1-специальный футляр, в который помещен резиновый баллон (2);

3-фиксирующая повязка;

4-градуированная шкала, определяющая степень прижатия подбородка к баллону;

5-резиновый шланг для воздушной передачи;

6-капсула Марея;

7-кимограф;

Б-мастикациограмма:

I-состояние покоя;

II-фаза введения пищи в рот;

III-фаза ориентировочного жевания;

IV-фаза истинного жевания;

V-формирование пищевого комка.

• 1 фаза - фаза покоя;

• 2 фаза - введение пищи в полость рта (первое восходящее колено записи, которое начинается от линии покоя);

• 3 фаза - ориентировочное жевание или начальная жевательная функция, она соответствует процессу апробации механических свойств пищи и начальному ее дроблению;

• 4 фаза - основная или истинная фаза жевания, она характеризуется правильным чередованием жевательных волн, амплитуда и продолжительность которых определяется величиной порции пищи и ее консистенцией;

• 5 фаза - формирование пищевого комка имеет вид волнообразной кривой с постепенным уменьшением амплитуды волн.

Характер мастикациограммы зависит в основном от механических свойств пищи и ее объема. Изменения мастикациограммы происходят также при нарушении целостности зубных рядов, при заболеваниях зубов и пародонта, при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и др.

Жевание представляет собой саморегуляторный процесс, в основе которого лежит функциональная система жевания. Полезным приспособительным результатом этой функциональной системы является пищевой комок, сформированный в процессе жевания и подготовленный для глотания. Функциональная система жевания формируется для каждого жевательного периода.

При поступлении пищи в полость рта происходит раздражение рецепторов слизистой оболочки в такой последовательности: механо-, термо- и хеморецепторы. Возбуждение от этих рецепторов по чувствительным волокнам язычного (ветвь тройничного нерва), языкоглоточного, барабанной струне (ветвь лицевого нерва) и верхнегортанного нерва (ветвь блуждающего нерва) поступает в чувствительные ядра этих нервов продолговатого мозга (ядро салитарного тракта и ядро тройничного нерва). Далее возбуждение по специфическому пути доходит до специфических ядер зрительных бугров, где происходит переключение возбуждения, после которого оно поступает в корковый отдел орального анализатора. Здесь на основе анализа и синтеза поступающих афферентных возбуждении принимается решение о съедобности поступивших в полость рта веществ.

Несъедобная пища отвергается (выплевывается), что является одной из важных защитных функций полости рта. Съедобная пища остается в полости рта и жевание продолжается. В этом случае к потоку афферентных импульсов присоединяется возбуждение от механорецепторов пародонта - опорного аппарата зуба.

От афферентных путей на уровне ствола мозга отходят коллатерали к ядрам ретикулярной формации, которая входит в состав экстрапирамидной системы и обеспечивает эфферентную функцию. От двигательных ядер ретикулярной формации ствола мозга (которые являются двигательными ядрами тройничного, подъязычного и лицевого нервов) в нисходящем направлении в составе эфферентных волокон тройничного, подъязычного и лицевого нервов импульсы поступают к мышцам, обеспечивающим жевание: собственно жевательным, мимическим и мышцам языка. Произвольное сокращение жевательных мышц обеспечивается участием коры больших полушарии головного мозга.

В акте жевания и формировании пищевого комка обязательное участие принимает слюна. Слюна - это смесь секретов трех пар крупных слюнных желез и множества мелких железок, расположенных в слизистой оболочке полости рта. К секрету, выделяемому из выводных протоков слюнных желез, примешиваются эпителиальные клетки, частицы пищи, слизь, слюнные тельца (нейтрофильные лейкоциты, иногда лимфоциты), микроорганизмы. Такая слюна, смешанная с различными включениями, называется ротовой жидкостью. Состав ротовой жидкости изменяется в зависимости от характера пищи, состояния организма, а также под влиянием факторов внешней среды.

Секрет слюнных желез содержит около 99% воды и 1 % сухого остатка, в который входят анионы хлоридов, фосфатов, сульфатов, бикарбонатов, иодитов, бромидов, фторидов. В слюне содержатся катионы натрия, калия, кальция, магния, а также микроэлементы (железо, медь, никель и др.). Органические вещества представлены в основном белками. В слюне имеются самые различные по происхождению белки в том числе и белковое слизистое вещество муцин. В слюне содержатся азотсодержащие компоненты: мочевина, аммиак, креатинин и др.