- •Краткий курс лекций по биологической химии для студентов, обучающихся по специальности Педиатрия

- •1.1. Содержание белковв организме человека

- •1.2. Биологические функции белков

- •1.3. Химический состав белков

- •1.3. 1. Элементарный состав белков

- •1.3.2. Аминокислотный состав белков

- •1.4. Виды связей аминокислот в белках

- •1. 5. Структурная организация белков

- •1. 5. 1. Первичная структура белков

- •1. 5. 2. Вторичная структура белков

- •1. 5. 3. Третичная структура белков

- •1.5.4. Четвертичная структура белков

- •1. 5. 5. Доменные белки

- •1. 6. Физико-химические свойства белков

- •1.6. 1. Растворимость белков

- •1. 6. 2. Молекулярная масса белков

- •1.6.3. Размеры и форма белковых молекул

- •1.6.4. Свойства белков, сходные со свойствами коллоидных растворов

- •1.6.5. Оптические свойства белковых растворов

- •1.6.6. Свойства белков как истинных растворов

- •1.6.6. 1. Заряд белковой молекулы

- •1.6.6.2. Формирование гидратной (водной) оболочки

- •1.7. Осаждение белков из растворов

- •1.8. Методы количественного определения белков

- •1.9. Выделение, фракционирование и очистка белков

- •1.10. Классификация белков

- •1.10.1. Простые белки (протеины)

- •1.10.2. Сложные белки (протеиды)

- •2. Структура, свойства и механизм действия ферментов

- •2.1. Краткая история ферментологии

- •2.2. Структура ферментов

- •2.3. Механизм действия ферментов

- •2.4. Номенклатура ферментов

- •2.5. Классификация ферментов

- •2.6. Свойства ферментов

- •2.6.1. Высокая каталитическая активность ферментов

- •2.6.2. Высокая специфичность ферментов

- •2.6.3. Термолябильность ферментов

- •2.6.4. Фотолябильность ферментов

- •2.6.5. Зависимость активности ферментов от рН.

- •2.6. 6. Зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации фермента и концентрации субстрата

- •2.6.7. Зависимость скорости ферментативных реакций от присутствия активаторов и ингибиторов.

- •2.6.7.1. Влияние активаторов ферментов

- •2.6.7.2. Влияние ингибиторов ферментов

- •2.8. Регуляция активности ферментов в процессе метаболизма

- •2.9. Структурная организация ферментов в клетке

- •2.10. Принципы обнаружения и количественного определения ферментов:

- •2.10.1. Количественное определение ферментов

- •3. Введение в обмен веществ. Биохимия питания. Витамины

- •3.1. Общие сведения об обмене веществ

- •3.2. Биохимия питания

- •3.2.1. Краткая характеристика питательных веществ

- •3.3. Биохимия витаминов

- •3.3.1. Номенклатура витаминов

- •3.3.2. Классификация витаминов

- •3.3.3. Биологическая роль витаминов

- •3.3.4. Обмен витаминов

- •3.3.5. Краткая характеристика некоторых витаминов

- •3.4. Биохимические основы рационального вскармливания грудных детей

- •3.4.1. Химический состав грудного молока

- •Биологически активные компоненты грудного молока.

- •4. Биологическое окисление

- •4.1. Функции биологического окисления

- •4.2. Краткая история учения о биологическом окислении

- •4.3. Виды биологического окисления

- •4.4. Ферменты и коферменты биологического окисления

- •4.4.1. Никотинамидзависимые дегидрогеназы (над, надф-зависимые)

- •4.4.1.1. Витамин рр

- •4.4.2. Флавопротеиды (флавиновые дегидрогеназы)

- •4.4.2.1. Витамин в2

- •4.4.3. Убихинон (КоQ)

- •4.4.4. Цитохромы

- •4.4. 5. Оксигеназы

- •4.4.6. Пероксидазы

- •4.5. Внутримитохондриальное окисление

- •4.5.1. Длинная дыхательная цепь

- •4.5.2. Короткая дыхательная цепь

- •4.5.3. Окислительные комплексы и их ингибиторы

- •4.6. Энергетический обмен

- •5.6.1. Окислительное фосфолирирование

- •4.6.1. 1. Регуляция окислительного фосфолирирования

- •4.6.2. Особенности энергетического обмена у детей

- •4.6.3. Нарушение энергетического обмена.

- •4.7. Внемитохондриальное окисление

- •4.7.1. Окисление с участием оксидаз. Активные формы кислорода

- •4.7.2. Окисление с участием оксигеназ.

- •4.7.3. Пероксидазное окисление.

- •5. Общие пути катаболизма

- •5.1. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

- •5.1.1. Пируватдегидрогеназный комплекс

- •5.2. Цикл трикарбоновых кислот (цикл г. Кребса)

- •5.2.1. Химизм цикла Кребса (цикла трикарбоновых кислот)

- •5.2.2. Биологическое значение цикла Кребса

- •5.2.3. Регуляция активности цикла трикарбоновых кислот

- •6. Обмен и функции углеводов

- •6.1. Содержание углеводов в организме и их биологические функции

- •6.2. Классификация углеводов

- •6.2.1. Моносахариды и их производные

- •6.2.2. Олигосахариды

- •6.2.3. Полисахариды

- •6.2.3.1. Гомополисахариды

- •6.2.3.2. Гетерополисахариды (гликозаминогликаны)

- •6.2.3.3. Особенности содержания и обмена гликозаминогликанов и протеогликанов у детей.

- •6.3. Переваривание и всасывание углеводов

- •6.3.1. Особенности переваривания углеводов в детском возрасте

- •6.4.2. Распад гликогена

- •6.5. Обмен глюкозы в тканях

- •6.5.1. Окисление глюкозы в тканях

- •6.5.1.1. Анаэробное окисление глюкозы

- •6.5.1.2. Аэробное окисление глюкозы

- •6.5. 2. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •6.5.2.1. Витамин н

- •6.6. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

- •6.7. Утилизация фруктозы и её нарушения

- •6.8. Усвоение галактозы и его нарушения

- •6.9. Взаимные превращения углеводов (гексоз)

- •6.10. Особенности обмена глюкозы в различных тканях

- •6.11. Регуляция углеводного обмена

- •6.12. Патология углеводного обмена

- •6.12.1. Нарушение переваривания и всасывания углеводов

- •6.12.2. Нарушения содержания глюкозы в крови

- •6.12.3. Нарушения тканевого обмена углеводов

- •7. Обмен и функции липидов

- •7.2.1.2. Глицерофосфолипиды (фл)

- •7.2.2. Сфингозинсодержащие липиды

- •7.2.2.1. Сфингофосфолипиды (сфингомиелины)

- •7.2.2.2. Сфингогликолипиды

- •7.2.3. Холестеринсодержащие липиды

- •7.3. Содержание липидов в организме человека

- •7.4. Биологические функции липидов

- •7.5. Структура и функции клеточных мембран

- •7.6. Переваривание липидов

- •7.7. Всасывание продуктов расщепления липидов

- •7.8. Ресинтез липидов в слизистой тонкого кишечника

- •7.9. Особенности переваривания и всасывании липидов у детей

- •7.10. Транспорт липидов кровью

- •7.11. Обмен триацилглицеринов

- •7.11.1. Распад триацилглицеринов в тканях (липолиз)

- •7.11.1.1. Окисление жирных кислот.

- •Химизм β - окисления насыщенных жирных кислот

- •7.11.2.3. Синтез триацилглицеринов

- •7.12. Обмен глицерофосфолипидов

- •7.12.1. Синтез глицерофосфолипидов

- •7.12.2. Распад глицерофосфолипидов

- •7.13. Обмен сфинголипидов

- •7.13.1. Синтез сфинголипидов

- •7.13. 2. Распад сфинголипидов

- •7.14. Обмен холестерина

- •7.14.1. Биосинтез холестерина

- •7.14.2. Использование холестерина в тканях

- •7.14.3. Выведение холестерина из организма

- •7.14.4. Нарушение обмена холестерина

- •7.15. Взаимосвязь липидного и углеводного обменов

- •7.15.1. Ацетоновые тела

- •7.16. Регуляция липидного обмена

- •7.17. Патология липидного обмена

- •7.18. Перекисное окисление липидов (пол)

- •7.18.1. Витамин е

- •7.19. Эйкозаноиды

- •7.19.1. Синтез и краткая характеристика эйкозаноидов

- •8. Обмен белков и аминокислот

- •8.1. Общие сведения об азотистом обмене

- •8.2. Переваривание белков

- •8.3. Всасывание аминокислот

- •8.4. Гниение белков в толстом кишечнике

- •8.4.1. Обезвреживание продуктов гниения белков в печени

- •8.5. Динамическое состояние белков в тканях организма

- •8.5.1. Пути образования и использования аминокислот в тканях

- •8.6. Катаболизм аминогруппп аминокислот

- •8.6.1. Трансаминирование аминокислот

- •8.6.1.1. ВитаминВ6

- •8.6.2. Дезаминирование аминокислот

- •8.6.2.1. Окислительное дезаминирование

- •8.6.2.2. Непрямое дезаминирование

- •8.6.2.3. Внутримолекулярное дезаминирование

- •8.7. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины

- •8.8. Образование и обезвреживание аммиака в организме

- •8.8.1. Пути временного (экстренного) связывания аммиака в тканях

- •8.8.1.1. Восстановительное аминирование альфа-кетокислот

- •8.8.1.2. Амидирование тканевых белков

- •8.8.1.3. Биосинтез глютамина

- •8.8.2. Конечные продукты азотистого обмена

- •8.8.2.1. Синтез аммонийных солей в почках

- •8.8.2.2. Биосинтез мочевины и его нарушения

- •Особенности выведения конечных азотистых продуктов у детей

- •Аферментозы биосинтеза мочевины

- •8.9. Обмен безазотистых радикалов аминокислот

- •8.10. Особенности обмена отдельных аминокислот

- •8.10.1. Обмен глицина и серина

- •8.10. 1.1. Фолиевая кислота

- •8.10. 2. Обмен серосодержащих аминокислот цистеина и метионина

- •8.10. 2.1. Витамин в12

- •8.10.2.2. Нарушения обмена серосодержащих аминокислот

- •8.10.3. Обмен фенилаланина и тирозина и его нарушения

- •8.11. Регуляция белкового обмена

- •8.12. Патология белкового обмена

- •9. Обмен и функции нуклеиновых кислот

- •9.1. Химический состав и строение нуклеиновых кислот

- •9.2. Обмен нуклеиновых кислот

- •9.2.1. Переваривание нуклеиновых кислот

- •9.2.2. Распад нуклеиновых кислот в тканях

- •9.2.2.1. Распад пуриновых нуклеотидов и его нарушения

- •9.2.2.2. Распад пиримидиновых нуклеотидов

- •9.2.3. Биосинтез пуриновых нуклеотидов и его нарушения

- •9.2.4. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- •9.3. Биосинтез днк

- •9.4. Биосинтез рнк (транскрипция)

- •9.5. Биосинтез белков (трансляция)

- •9.5.1. Характеристика генетического кода

- •9.5.2. Трансляция

- •9.5.3. Посттрансляционная модификация белков

- •9.5.4. Ингибиторы биосинтеза белка

- •9.5.5. Регуляция биосинтеза белка

- •10. Биохимия гормонов

- •10.1. Классификация гормонов по их химической природе

- •10.2. Общие сведения об обмене гормонов

- •10.3. Механизмы действия гормонов

- •10.3.2. Мембранный механизм действия водорастворимых гормонов

- •10.3.2.1. Циклические нуклеотиды - цАмф, цГмф - вторичные посредники

- •10.4. Краткая характеристика гормонов

- •10.4.1. Белково-пептидные гормоны

- •10.4.1.1. Гормоны гипофиза

- •10.4.1.2. Гормоны паращитовидных желез

- •10.4.1.3. Гормоны поджелудочной железы

- •10.4.1.4. Гормоны вилочкой железы

- •10.4.2. Гормоны- производные аминокислот

- •10.4.2.1. Гормоны щитовидной железы

- •10.4.2.2. Гормоны мозгового слоя надпочечников (катехоламины)

- •10.4.2.3. Гормоны эпифиза

- •10.4.3. Стероидные гормоны

- •10.4.3.1. Гормоны коры надпочечников

- •10.4.3.2. Мужские половые гормоны (андрогены)

- •10.4.3.3. Женские половые гормоны (эстрогены)

- •10.5. Гормоны плаценты

- •10.7. Особенности гормонального статуса у детей

- •11. Биохимия крови

- •11.1. Биохимия эритроцитов.

- •11.2. Обмен гемопротеидов

- •11.2.1. Синтез гема и его нарушения

- •11.2.2. Переваривание и распад гемоглобина в тканях

- •11.2.3. Нарушения распада гемоглобина

- •11.3. Химический состав плазмы крови

- •11.3.1. Белки плазмы крови

- •11.3.1.1. Изменение белкового состава крови при заболеваниях

- •11.3.2. Небелковые азотсодержащие вещества крови

- •11.3.2.1. Кининовая система крови.

- •11.3.3. Безазотистые органические вещества крови

- •11.3.4. Минеральные вещества крови

- •11.4. Физико-химические свойства крови.

- •11.4.1. Нарушения кислотно-основного баланса

- •11.4.2. Особенности кислотно-основного состояния у детей.

- •11.5. Дыхательная функция крови

- •11.5.1. Транспорт кислорода и его нарушения

- •11.5.2. Транспорт со2

- •11.6. Регуляция агрегатного состояния крови

- •11.6.1. Свёртывающая система крови

- •11.6.1.1. Плазменные факторы свёртывающей системы крови

- •11.6.1.2. Схема свёртывания крови

- •11.6.1.3. Витамин к

- •11.6.2. Противосвёртывающая система крови

- •11.6.3. Детские особенности системы гемостаза

- •11.6.4. Нарушения гемостаза

- •12. Водно–минеральный обмен

- •12.1. Водно-солевой обмен

- •12.1.1. Обмен натрия и калия

- •12.1.2. Регуляция водно-солевого обмена

- •12.1.3. Нарушение водно-солевого обмена

- •12.1.4. Роль почек в водно-солевом обмене

- •12.1.5. Особенности водного обмена у детей

- •12.2. Кальций - фосфорный обмен

- •12.2.1. Регуляция кальций – фосфорного обмена.

- •13.2.1.1. Витамин d

- •12.2.2. Нарушения кальций – фосфорного обмена

- •12.3. Обмен железа и его нарушения

- •13. Тканевая биохимия

- •13.1. Биохимия соединительной ткани

- •13.1.1. Витамин с

- •13.2. Биохимия мышечной ткани

- •13.3. Биохимия нервной ткани

- •13.4. Биохимия печени

- •Оглавление

6.2. Классификация углеводов

По способности к гидролизу все углеводы делятся на три группы:

моносахариды,

олигосахариды,

полисахариды (гомополисахариды, гетерополисахариды)

6.2.1. Моносахариды и их производные

По химической природе моносахариды являются альдегидо - или кетоспиртами. В зависимости от числа углеродных атомов выделяют триозы, тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы.

Наиболее распространёнными в организме пентозамиявляются рибоза, дезоксирибоза, рибулоза, ксилулоза.Гексозы организма в основном представлены глюкозой, фруктозой, галактозой, маннозой.

Основными производными моносахаридов в тканях человека являются аминосахара, ацетиламиносахара, гексуроновые кислоты, гликозиды.

Аминосахара – производные моносахаридов, у которых ОН - группа во 2 положении замещена на аминогруппу.

Ацетиламиносахара– производные аминосахаров, у которых к аминогруппе присоединён остаток уксусной кислоты.

Гексуроновые кислоты– производные гексоз, у которых в 6-ом положении содержится СООН - группа.

О - гликозиды– производные циклических форм моносахаридов, у которых к гликозидному гидроксилу присоединён какой-либо спирт.

N-гликозиды– производные моносахаридов, в которых к полуацетальному гидроксилу присоединяется азотсодержащее вещество.

6.2.2. Олигосахариды

Олигосахариды представлены дисахаридами и смешанными олигосахаридами.

К наиболее распространённым дисахаридамотносятся мальтоза (2 глюкозы), сахароза (глюкоза и фруктоза), лактоза (галактоза и глюкоза).

Лактоза - специфический дисахарид молока (в грудном молоке её содержится 6,5% или 65 г/л).

Смешанные олигосахаридыпредставлены несколькими углеводами, соединёнными гликозидными связями. Чаще всего в их составе содержатся моносахариды манноза, фруктоза, нейраминовая кислота, галактоза. Олигосахариды в комплексе с белками определяют групповую специфичность крови, резус - фактор, входят в состав иммуноглобулинов, клеточных рецепторов, определяют межклеточные взаимодействия.

В грудном молоке присутствует большое количество специфичных олигосахаридов, например: фукозилактоза (фукоза, галактоза, глюкоза); лакто- N-тетраоза (галактоза,глюкоза, фукоза,N-ацетилглюкозамин), бифидус-фактор.

6.2.3. Полисахариды

Полисахариды представлены гомополисахаридами (состоят из одного вида моносахарида) и гетерополисахаридами (включают разные моносахара и их производные).

6.2.3.1. Гомополисахариды

Основными гомополисахаридамидля организма являются крахмал (пищевой полисахарид) и гликоген (резервный полисахарид организма).

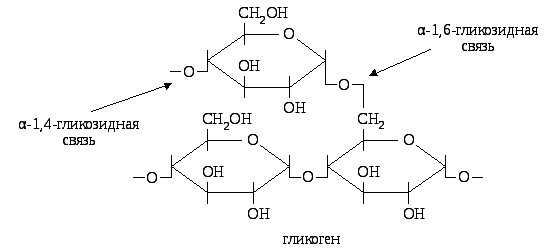

Наиболее высокая концентрация гликогена находится в печени – 5%, в мышцах – 2%. Он состоит из цепей циклических форм глюкозы, соединенных 1,4-α-гликозидной связью, ветвящихсяза счёт 1,6-альфа-гликозидных связей. Молекулярная масса гликогена высока, достигает 107-109д. Биологическая роль гликогена: является резервным энергетическим материалом, который не связывает воду и очень легко может перейти в глюкозу.

6.2.3.2. Гетерополисахариды (гликозаминогликаны)

Гетерополисахариды гликозаминогликаны (ГАГ) – линейные неразветвлённые полисахариды, построенные из дисахаридных фрагментов, которые, в свою очередь, в свой состав включают гексуроновую кислоту и N- ацетилгексозаминсульфат.

В зависимости от состава дисахаридных фрагментов выделяют несколько видов ГАГ:

гиалуроновая кислота;

хондроитинсульфаты;

кератансульфаты;

гепарин, гепарансульфат.

Гиалуроновая кислота включает в свой состав глюкуроновую кислоту иN-ацетилглюкозамин. Её молекулярная масса достигает 105-107 д. Гиалуроновая кислота содержится в межклеточном веществе соединительной ткани, в синовиальной жидкости, в слизистых секретах. За счёт присутствия большого количества полярных групп гиалуроновая кислота очень гидрофильна (1 грамм её может связать до 500 мл воды). Биологическая роль:

играет роль тканевого цемента, соединяет клетки, волокнистые структуры в единую ткань;

участвует в водно-солевом обмене;

определяет сосудисто-тканевую проницаемость;

придаёт тургор ткани.

Хондроитинсульфаты содержат в своём составе глюкуроновую кислоту,N-ацетилгалактозамин сульфат. Они распространены в хрящевой ткани, коже, сухожилиях. Молекулярная масса их составляет 18-28 тысяч д. Выделяют несколько видов хондроитинсульфатов: хондроитин-4-сульфаты (остаток сульфата вN-ацетилгалактозамине находится в 4 положении), хондроитин-6-сульфаты (сульфат находится в 6 положении), дерматансульфаты (содержат идуроновую кислоту). Биологическая роль хондроитинсульфатов: структурные компоненты соединительной ткани.

Кератансульфаты содержат в своём составеN-ацетилглюкозаминсульфат, галактозу. С возрастом содержание кератансульфатов в межпозвоночных хрящах, в роговице возрастает.

Гепарин включает в свой состав глюкуронатсульфат (или идуронатсульфат),N-ацетилглюкозаминсульфат. Гепарин синтезируется в тучных клетках. Биологическая роль гепарина: является антикоагулянтом, структурным компонентом базальных мембран, активатором некоторых ферментов, выполняет дезинтоксикационную функцию.

Гликозаминогликаны чаще всего находятся в тканях не в свободном состоянии, а в составе протеогликанов.

Протеогликаны (ПГ) – это белковоуглеводные комплексы, в которых содержатся белки (<5%), а углеводная часть представлена гликозаминогликанами. В хрящевой ткани протеогликаны образуют особые структуры – протеогликановые агрегаты. Наиболее распространённым среди них являетсяагрекан. Он имеет структуру, представленную на рисунке. Этот агрегат имеет молекулярную массу до 1 миллиарда д. Наряду большими агрегатами в соединительной ткани присутствуют малые протеогликановые агрегаты, например,бигликаны, в которые входят одна полипептидная цепь и две - три углеводные цепочки.