- •Краткий курс лекций по биологической химии для студентов, обучающихся по специальности Педиатрия

- •1.1. Содержание белковв организме человека

- •1.2. Биологические функции белков

- •1.3. Химический состав белков

- •1.3. 1. Элементарный состав белков

- •1.3.2. Аминокислотный состав белков

- •1.4. Виды связей аминокислот в белках

- •1. 5. Структурная организация белков

- •1. 5. 1. Первичная структура белков

- •1. 5. 2. Вторичная структура белков

- •1. 5. 3. Третичная структура белков

- •1.5.4. Четвертичная структура белков

- •1. 5. 5. Доменные белки

- •1. 6. Физико-химические свойства белков

- •1.6. 1. Растворимость белков

- •1. 6. 2. Молекулярная масса белков

- •1.6.3. Размеры и форма белковых молекул

- •1.6.4. Свойства белков, сходные со свойствами коллоидных растворов

- •1.6.5. Оптические свойства белковых растворов

- •1.6.6. Свойства белков как истинных растворов

- •1.6.6. 1. Заряд белковой молекулы

- •1.6.6.2. Формирование гидратной (водной) оболочки

- •1.7. Осаждение белков из растворов

- •1.8. Методы количественного определения белков

- •1.9. Выделение, фракционирование и очистка белков

- •1.10. Классификация белков

- •1.10.1. Простые белки (протеины)

- •1.10.2. Сложные белки (протеиды)

- •2. Структура, свойства и механизм действия ферментов

- •2.1. Краткая история ферментологии

- •2.2. Структура ферментов

- •2.3. Механизм действия ферментов

- •2.4. Номенклатура ферментов

- •2.5. Классификация ферментов

- •2.6. Свойства ферментов

- •2.6.1. Высокая каталитическая активность ферментов

- •2.6.2. Высокая специфичность ферментов

- •2.6.3. Термолябильность ферментов

- •2.6.4. Фотолябильность ферментов

- •2.6.5. Зависимость активности ферментов от рН.

- •2.6. 6. Зависимость скорости ферментативной реакции от концентрации фермента и концентрации субстрата

- •2.6.7. Зависимость скорости ферментативных реакций от присутствия активаторов и ингибиторов.

- •2.6.7.1. Влияние активаторов ферментов

- •2.6.7.2. Влияние ингибиторов ферментов

- •2.8. Регуляция активности ферментов в процессе метаболизма

- •2.9. Структурная организация ферментов в клетке

- •2.10. Принципы обнаружения и количественного определения ферментов:

- •2.10.1. Количественное определение ферментов

- •3. Введение в обмен веществ. Биохимия питания. Витамины

- •3.1. Общие сведения об обмене веществ

- •3.2. Биохимия питания

- •3.2.1. Краткая характеристика питательных веществ

- •3.3. Биохимия витаминов

- •3.3.1. Номенклатура витаминов

- •3.3.2. Классификация витаминов

- •3.3.3. Биологическая роль витаминов

- •3.3.4. Обмен витаминов

- •3.3.5. Краткая характеристика некоторых витаминов

- •3.4. Биохимические основы рационального вскармливания грудных детей

- •3.4.1. Химический состав грудного молока

- •Биологически активные компоненты грудного молока.

- •4. Биологическое окисление

- •4.1. Функции биологического окисления

- •4.2. Краткая история учения о биологическом окислении

- •4.3. Виды биологического окисления

- •4.4. Ферменты и коферменты биологического окисления

- •4.4.1. Никотинамидзависимые дегидрогеназы (над, надф-зависимые)

- •4.4.1.1. Витамин рр

- •4.4.2. Флавопротеиды (флавиновые дегидрогеназы)

- •4.4.2.1. Витамин в2

- •4.4.3. Убихинон (КоQ)

- •4.4.4. Цитохромы

- •4.4. 5. Оксигеназы

- •4.4.6. Пероксидазы

- •4.5. Внутримитохондриальное окисление

- •4.5.1. Длинная дыхательная цепь

- •4.5.2. Короткая дыхательная цепь

- •4.5.3. Окислительные комплексы и их ингибиторы

- •4.6. Энергетический обмен

- •5.6.1. Окислительное фосфолирирование

- •4.6.1. 1. Регуляция окислительного фосфолирирования

- •4.6.2. Особенности энергетического обмена у детей

- •4.6.3. Нарушение энергетического обмена.

- •4.7. Внемитохондриальное окисление

- •4.7.1. Окисление с участием оксидаз. Активные формы кислорода

- •4.7.2. Окисление с участием оксигеназ.

- •4.7.3. Пероксидазное окисление.

- •5. Общие пути катаболизма

- •5.1. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

- •5.1.1. Пируватдегидрогеназный комплекс

- •5.2. Цикл трикарбоновых кислот (цикл г. Кребса)

- •5.2.1. Химизм цикла Кребса (цикла трикарбоновых кислот)

- •5.2.2. Биологическое значение цикла Кребса

- •5.2.3. Регуляция активности цикла трикарбоновых кислот

- •6. Обмен и функции углеводов

- •6.1. Содержание углеводов в организме и их биологические функции

- •6.2. Классификация углеводов

- •6.2.1. Моносахариды и их производные

- •6.2.2. Олигосахариды

- •6.2.3. Полисахариды

- •6.2.3.1. Гомополисахариды

- •6.2.3.2. Гетерополисахариды (гликозаминогликаны)

- •6.2.3.3. Особенности содержания и обмена гликозаминогликанов и протеогликанов у детей.

- •6.3. Переваривание и всасывание углеводов

- •6.3.1. Особенности переваривания углеводов в детском возрасте

- •6.4.2. Распад гликогена

- •6.5. Обмен глюкозы в тканях

- •6.5.1. Окисление глюкозы в тканях

- •6.5.1.1. Анаэробное окисление глюкозы

- •6.5.1.2. Аэробное окисление глюкозы

- •6.5. 2. Биосинтез глюкозы (глюконеогенез)

- •6.5.2.1. Витамин н

- •6.6. Пентозофосфатный путь окисления глюкозы

- •6.7. Утилизация фруктозы и её нарушения

- •6.8. Усвоение галактозы и его нарушения

- •6.9. Взаимные превращения углеводов (гексоз)

- •6.10. Особенности обмена глюкозы в различных тканях

- •6.11. Регуляция углеводного обмена

- •6.12. Патология углеводного обмена

- •6.12.1. Нарушение переваривания и всасывания углеводов

- •6.12.2. Нарушения содержания глюкозы в крови

- •6.12.3. Нарушения тканевого обмена углеводов

- •7. Обмен и функции липидов

- •7.2.1.2. Глицерофосфолипиды (фл)

- •7.2.2. Сфингозинсодержащие липиды

- •7.2.2.1. Сфингофосфолипиды (сфингомиелины)

- •7.2.2.2. Сфингогликолипиды

- •7.2.3. Холестеринсодержащие липиды

- •7.3. Содержание липидов в организме человека

- •7.4. Биологические функции липидов

- •7.5. Структура и функции клеточных мембран

- •7.6. Переваривание липидов

- •7.7. Всасывание продуктов расщепления липидов

- •7.8. Ресинтез липидов в слизистой тонкого кишечника

- •7.9. Особенности переваривания и всасывании липидов у детей

- •7.10. Транспорт липидов кровью

- •7.11. Обмен триацилглицеринов

- •7.11.1. Распад триацилглицеринов в тканях (липолиз)

- •7.11.1.1. Окисление жирных кислот.

- •Химизм β - окисления насыщенных жирных кислот

- •7.11.2.3. Синтез триацилглицеринов

- •7.12. Обмен глицерофосфолипидов

- •7.12.1. Синтез глицерофосфолипидов

- •7.12.2. Распад глицерофосфолипидов

- •7.13. Обмен сфинголипидов

- •7.13.1. Синтез сфинголипидов

- •7.13. 2. Распад сфинголипидов

- •7.14. Обмен холестерина

- •7.14.1. Биосинтез холестерина

- •7.14.2. Использование холестерина в тканях

- •7.14.3. Выведение холестерина из организма

- •7.14.4. Нарушение обмена холестерина

- •7.15. Взаимосвязь липидного и углеводного обменов

- •7.15.1. Ацетоновые тела

- •7.16. Регуляция липидного обмена

- •7.17. Патология липидного обмена

- •7.18. Перекисное окисление липидов (пол)

- •7.18.1. Витамин е

- •7.19. Эйкозаноиды

- •7.19.1. Синтез и краткая характеристика эйкозаноидов

- •8. Обмен белков и аминокислот

- •8.1. Общие сведения об азотистом обмене

- •8.2. Переваривание белков

- •8.3. Всасывание аминокислот

- •8.4. Гниение белков в толстом кишечнике

- •8.4.1. Обезвреживание продуктов гниения белков в печени

- •8.5. Динамическое состояние белков в тканях организма

- •8.5.1. Пути образования и использования аминокислот в тканях

- •8.6. Катаболизм аминогруппп аминокислот

- •8.6.1. Трансаминирование аминокислот

- •8.6.1.1. ВитаминВ6

- •8.6.2. Дезаминирование аминокислот

- •8.6.2.1. Окислительное дезаминирование

- •8.6.2.2. Непрямое дезаминирование

- •8.6.2.3. Внутримолекулярное дезаминирование

- •8.7. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные амины

- •8.8. Образование и обезвреживание аммиака в организме

- •8.8.1. Пути временного (экстренного) связывания аммиака в тканях

- •8.8.1.1. Восстановительное аминирование альфа-кетокислот

- •8.8.1.2. Амидирование тканевых белков

- •8.8.1.3. Биосинтез глютамина

- •8.8.2. Конечные продукты азотистого обмена

- •8.8.2.1. Синтез аммонийных солей в почках

- •8.8.2.2. Биосинтез мочевины и его нарушения

- •Особенности выведения конечных азотистых продуктов у детей

- •Аферментозы биосинтеза мочевины

- •8.9. Обмен безазотистых радикалов аминокислот

- •8.10. Особенности обмена отдельных аминокислот

- •8.10.1. Обмен глицина и серина

- •8.10. 1.1. Фолиевая кислота

- •8.10. 2. Обмен серосодержащих аминокислот цистеина и метионина

- •8.10. 2.1. Витамин в12

- •8.10.2.2. Нарушения обмена серосодержащих аминокислот

- •8.10.3. Обмен фенилаланина и тирозина и его нарушения

- •8.11. Регуляция белкового обмена

- •8.12. Патология белкового обмена

- •9. Обмен и функции нуклеиновых кислот

- •9.1. Химический состав и строение нуклеиновых кислот

- •9.2. Обмен нуклеиновых кислот

- •9.2.1. Переваривание нуклеиновых кислот

- •9.2.2. Распад нуклеиновых кислот в тканях

- •9.2.2.1. Распад пуриновых нуклеотидов и его нарушения

- •9.2.2.2. Распад пиримидиновых нуклеотидов

- •9.2.3. Биосинтез пуриновых нуклеотидов и его нарушения

- •9.2.4. Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

- •9.3. Биосинтез днк

- •9.4. Биосинтез рнк (транскрипция)

- •9.5. Биосинтез белков (трансляция)

- •9.5.1. Характеристика генетического кода

- •9.5.2. Трансляция

- •9.5.3. Посттрансляционная модификация белков

- •9.5.4. Ингибиторы биосинтеза белка

- •9.5.5. Регуляция биосинтеза белка

- •10. Биохимия гормонов

- •10.1. Классификация гормонов по их химической природе

- •10.2. Общие сведения об обмене гормонов

- •10.3. Механизмы действия гормонов

- •10.3.2. Мембранный механизм действия водорастворимых гормонов

- •10.3.2.1. Циклические нуклеотиды - цАмф, цГмф - вторичные посредники

- •10.4. Краткая характеристика гормонов

- •10.4.1. Белково-пептидные гормоны

- •10.4.1.1. Гормоны гипофиза

- •10.4.1.2. Гормоны паращитовидных желез

- •10.4.1.3. Гормоны поджелудочной железы

- •10.4.1.4. Гормоны вилочкой железы

- •10.4.2. Гормоны- производные аминокислот

- •10.4.2.1. Гормоны щитовидной железы

- •10.4.2.2. Гормоны мозгового слоя надпочечников (катехоламины)

- •10.4.2.3. Гормоны эпифиза

- •10.4.3. Стероидные гормоны

- •10.4.3.1. Гормоны коры надпочечников

- •10.4.3.2. Мужские половые гормоны (андрогены)

- •10.4.3.3. Женские половые гормоны (эстрогены)

- •10.5. Гормоны плаценты

- •10.7. Особенности гормонального статуса у детей

- •11. Биохимия крови

- •11.1. Биохимия эритроцитов.

- •11.2. Обмен гемопротеидов

- •11.2.1. Синтез гема и его нарушения

- •11.2.2. Переваривание и распад гемоглобина в тканях

- •11.2.3. Нарушения распада гемоглобина

- •11.3. Химический состав плазмы крови

- •11.3.1. Белки плазмы крови

- •11.3.1.1. Изменение белкового состава крови при заболеваниях

- •11.3.2. Небелковые азотсодержащие вещества крови

- •11.3.2.1. Кининовая система крови.

- •11.3.3. Безазотистые органические вещества крови

- •11.3.4. Минеральные вещества крови

- •11.4. Физико-химические свойства крови.

- •11.4.1. Нарушения кислотно-основного баланса

- •11.4.2. Особенности кислотно-основного состояния у детей.

- •11.5. Дыхательная функция крови

- •11.5.1. Транспорт кислорода и его нарушения

- •11.5.2. Транспорт со2

- •11.6. Регуляция агрегатного состояния крови

- •11.6.1. Свёртывающая система крови

- •11.6.1.1. Плазменные факторы свёртывающей системы крови

- •11.6.1.2. Схема свёртывания крови

- •11.6.1.3. Витамин к

- •11.6.2. Противосвёртывающая система крови

- •11.6.3. Детские особенности системы гемостаза

- •11.6.4. Нарушения гемостаза

- •12. Водно–минеральный обмен

- •12.1. Водно-солевой обмен

- •12.1.1. Обмен натрия и калия

- •12.1.2. Регуляция водно-солевого обмена

- •12.1.3. Нарушение водно-солевого обмена

- •12.1.4. Роль почек в водно-солевом обмене

- •12.1.5. Особенности водного обмена у детей

- •12.2. Кальций - фосфорный обмен

- •12.2.1. Регуляция кальций – фосфорного обмена.

- •13.2.1.1. Витамин d

- •12.2.2. Нарушения кальций – фосфорного обмена

- •12.3. Обмен железа и его нарушения

- •13. Тканевая биохимия

- •13.1. Биохимия соединительной ткани

- •13.1.1. Витамин с

- •13.2. Биохимия мышечной ткани

- •13.3. Биохимия нервной ткани

- •13.4. Биохимия печени

- •Оглавление

7.7. Всасывание продуктов расщепления липидов

Всасывание продуктов расщепления липидов происходит в тонком кишечнике и определяется водорастворимостью или водонерастворимостью образовавшихся продуктов. Водорастворимые вещества (глицерин, холин, Н3РО4) легко всасывается по градиенту концентрации.

Водонерастворимые вещества (β-МАГ, холестерин, длинноцепочечные жирные кислоты) не могут всасываться самостоятельно. В их всасывании участвуют жёлчные кислоты, которые образуют в просвете кишечника особые сферические водорастворимые структуры – мицеллы, в которые встраиваются гидрофобные жирные кислоты, холестерин. В процессе всасывания мицеллы распадаются, все водонерастворимые вещества подвергаются всасыванию. Жёлчные кислоты частично возвращаются в просвет кишечника, но в основном проходят процесс гемато-гепато-энтеральной циркуляции: всасываются, с током крови возвращаются в печень и повторно выделяются в состав жёлчи в просвет кишечника. Вследствие многократной циркуляции жёлчных кислот их небольшого количества (4 - 6 г) оказывается достаточным для всасывания большого количества гидрофобных продуктов. 10% короткоцепочечных жирных кислот может всасываться в виде тончайшей эмульсии путём иноцитоза.

7.8. Ресинтез липидов в слизистой тонкого кишечника

Ресинтез – синтез липидов, характерных для организма человека из компонентов переваривания липидов пищи. Недостающие жирные кислоты, спирты, необходимые для ресинтеза, могут синтезироваться в клетках слизистой кишечника (энтероцитах) и выделяться в составе жёлчи. Ресинтез триацилглицеринов происходит из активной формы глицерина и жирных кислот последовательно через стадию моноацилглицерина, диацилглицерина. Ресинтез глицерофосфолипидов происходит из фосфатидной кислоты, фосфохолина и диацилглицеринов. Ресинтезу подвергаются и другие виды липидов.

7.9. Особенности переваривания и всасывании липидов у детей

Главная особенность переваривания липидов в раннем детском возрасте заключается в том, что примерно половина их частично расщепляется в желудке. Данная особенность обусловлена следующими обстоятельствами:

липиды молока находится в эмульгированном состоянии;

при грудном вскармливании в переваривании липидов участвует липаза грудного молока;

в процессе сосания у грудного ребёнка вырабатываются лингвальная и фарингальная липазы, которые оказывают эффект в желудке;

активно вырабатывается желудочная липаза с оптимумом рН около 5,0;

у детей в желудке менее кислая среда, приближенная к оптимуму рН для липаз;

активность панкреатической липазы у детей снижена;

в детском возрасте менее активен синтез жёлчных кислот, повышена их потеря через кишечник и замедлена гепато – энтеральная циркуляция.

Всасывание продуктов гидролиза жиров у детей происходит с большей скоростью, чем у взрослых в связи с высокой проницаемостью слизистой кишечника, а также в связи с наличием в липидах грудного молока большого количества среднецепочечных жирных кислот.

7.10. Транспорт липидов кровью

Гидрофобные липиды не могут транспортироваться кровью самостоятельно. Они переносятся в следующих формах:

липопротеиды (липопротеины) – белково-липидные комплексы;

хиломикроны –липидные капли, образующиеся в млечном соке;

свободные жирные кислоты транспортируются в комплекте с альбуминами.

Хиломикроны - это мельчайшие капельки липида с размерами около 500 нм, плотностью 0,95 г/см3, состоящие из 2% белка и 90% ТАГ. Хиломикроны синтезируются в слизистой кишечника, считаются транспортной формой пищевых (экзогенных) липидов в организме. Хиломикроны попадают сначала в лимфу, а затем разносятся кровью в основном в жировые депо (>50%), а также в печень, лёгкие, мышечную ткань.

Липопротеиды(ЛП) являются основной транспортной формой липидов.

По электрофоретической подвижности различают: пре β - ЛП, β - ЛП, α - ЛП

По плотности выделяют:

- ЛП очень низкой плотности (ЛПОНП);

- ЛП низкой плотности (ЛПНП);

- ЛП высокой плотности (ЛПВП);

- ЛП промежуточной плотности;

- ЛП очень высокой плотности.

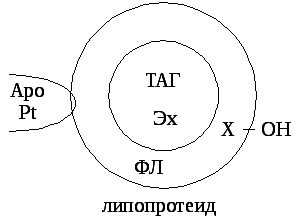

Все ЛП построены по общему принципу. В центре частицы находится гидрофобное ядро, в которое входят ТАГ и эфиры холестерина (Эх), вокруг него формируется гидрофильная оболочка, в которую входят фосфолипиды (ФЛ), холестерин (Х-ОН). На поверхности располагаются белки - апопротеины (АроPt).

Различают несколько видов АроPt:A,B,C,E. Они формируют структуру липопротеидных частиц, взаимодействуют с тканевыми рецепторами к ЛП, являются активаторами ферментов обмена ЛП.

ЛП осуществляют транспорт липидов, жирорастворимых витаминов и гидрофобных гормонов.

Закономерности строения липопротеидов в ряду: ЛПОНП →ЛПНП→ЛПВП представлены в таблице.

Липопротеиды

|

|

ЛПОНП |

ЛПНП |

ЛПВП |

|

Размеры уменьшаются |

80 нм |

25 нм |

10 нм |

|

Плотность возрастает |

1,006 г/см3 |

1,006-1,06 г/см3 |

1,25 г/см3 |

|

% содержания белков увеличивается |

10% |

25% |

50-60% |

|

% содержания липидов уменьшается |

60% ТАГ |

45-48% холестерин |

30% холестерин 30% ФЛ |

ЛПОНП – синтезируется в печени, считаются основной транспортной формой эндогенных липидов. В эндотелии сосудов ЛПОНП и хиломикроны подвергаются действию фермента липопротеидной липазы, которая расщепляет в их составе ТАГ. В результате в составе ЛП повышается доля холестерина, и ЛПОНП превращаются в ЛПНП.

ЛПНП считаются транспортной формой холестерина от печени к органам и тканям. В тканях имеются рецепторы к ЛПНП, при участии которых происходит поглощение холестерина с последующим использованием его на построение мембран, синтез стероидов, депонированием в виде эфиров.

ЛПВП синтезируется в печени в виде дисковидных структур. Они считается транспортной формой холестерина из тканей к печени. В кровотоке при контакте с эндотелием происходит поглощение холестерина из тканей и переход его в ЛПВП. Они постепенно превращаются в сферические структуры и переносят холестерин в печень. В поглощении холестерина частицами ЛПВП участвует фермент ЛХАТ (лецитинхолестеролацилтрансфераза), который в составе ЛПВП переносит остатки жирных кислот с фосфолипидов на холестерин с образованием эфиров холестерина. Эфиры холестерина более гидрофобны по сравнению со свободным холестерином и, в силу этого, погружаются внутрь ЛП частицы.

У детейобщее содержание ЛП ниже, чем у взрослых людей. В детском возрасте снижена концентрация хиломикронов и ЛПОНП, но повышено содержание ЛПВП, в которых выше доля гидрофильных компонентов.

Содержание липидов в крови взрослых людей

|

Общие липиды |

4-8 г/л |

|

ТАГ |

1-2,5 ммоль/л |

|

ФЛ |

2,5-3,0 ммоль/л |

|

Холестерин |

3,5-5,2 ммоль/л |

|

Свободные жирные кислоты |

0,5 – 1,0 мэкв/л |

У детейсодержание общих липидов ниже, чем у взрослых. В то же время концентрация свободных жирных кислот у детей повышено примерно в два раза.

Большая часть переносимых кровью липидов откладывается в жировых депо, к которым относятся подкожно-жировая клетчатка, большой и малый сальники.У детейнаиболее активно депонирование липидов происходит в возрасте 1 года, 7 лет и в пубертатном периоде. В раннем детском возрасте у детей важным видом жировой ткани является бурая жировая ткань. Она локализована в основном на спине, на груди, имеет бурый оттенок, который обусловлен большим содержанием митохондрий иFе - содержащих цитохромов. В бурой жировой ткани происходит нефосфорилирующее окисление липидов, которое сопровождается выделением тепловой энергии (данная ткань является органом термогенеза). Жировое депо у детей легко истощается при нарушении питания, болезнях, стрессе. Липиды в жировых депо постоянно обновляются.