- •Кафедра биохимии

- •Роль белка в питании. Показатели качества пищевого белка

- •Количество белка в некоторых пищевых продуктах

- •3. Азотистый баланс. Принципы нормирования белка в питании. Белковая недостаточность

- •Нормы белка в питании

- •Белковая недостаточность

- •Переваривание белков в жкт

- •Переваривание белков в желудке

- •Состав желудочного сока

- •Нарушения переваривания белков в желудке

- •Защита клеток от действия протеаз

- •Регуляция желудочно-кишечной секреции

- •Нарушение переваривания белков и транспорта аминокислот

- •4. «Гниение» белков в кишечнике. Роль удф-глюкуроновой кислоты и фафс в процессах обезвреживания и выведения продуктов «гниения» (фенол, индол, скатол, индоксил и др.). Гниение

- •Лекция № 18 Тема: Белки II. Общие пути обмена аминокислот. Биосинтез мочевины.

- •Пути образования пула аминокислот в крови и его использование в организме

- •Общие реакции обмена аминокислот

- •Трансаминирование (переаминирование) аминокислот

- •Дезаминирование аминокислот

- •Прямое дезаминирование ак

- •2. Оксидаза l-аминокислот

- •3. Оксидаза d-аминокислот

- •Пути обмена безазотистого остатка аминокислот

- •Связывание (обезвреживание) аммиака

- •Орнитиновый цикл

- •Гипераммониемия

- •Обмен аминокислот и аммиака между тканями

- •Декарбоксилирование аминокислот и их производных

- •Лекция № 19 Тема: Белки III. Специфические пути обмена аминокислот фолиевая кислота

- •Кобаламин (в12)

- •Обмен серина и глицина

- •Путь образования оксалатов из глицина

- •Метионин

- •Цистеин

- •Фенилаланин

- •Тирозин

- •1. Обмен тирозина в надпочечниках и нервной ткани

- •2. Обмен тирозина в меланоцитах

- •3. Превращение тирозина в щитовидной железе

- •5. Катаболизм тирозина в печени

- •Триптофан

- •Глутамат

- •Глутамин

- •Аспартат

- •Аспарагин

Переваривание белков в жкт

Переваривание– процесс гидролиза веществ до их ассимилируемых форм.

Всасывание – процесс поступления веществ из просвета ЖКТ в кровеносное русло.

В пищевых продуктах содержатся в основном белки и пептиды, которые, как правило, не способны всасываться, ассимилируемых свободных аминокислот в пище очень мало.

Переваривание белков и пептидов в ЖКТ происходит под действием пищеварительных соков, содержащих ферменты протеазы, которые относятся к классу гидролаз.

Протеазыгидролизуют пептидных связей в белках и пептидах, их делят напротеиназы(эндопептидазы) ипептидазы(экзопептидазы).

Протеиназы(эндопептидазы) катализируют расщепление внутренних пептидных связей в белках и пептидах.

Пептидазы (экзопептидазы) отщепляют от молекул белков и пептидов по одной аминокислоте с карбоксильного или аминного конца. Соответственно различаюткарбоксипептидазыиаминопептидазы. Экзопептидазы функционируют в тонкой кишке.

Дипептидазыгидролизуют дипептиды.

В зависимости от особенностей строения активного центра протеазы подразделяют на сериновые, тиоловые (цистеиновые), кислые протеиназы и металлоферменты, содержащие в активном центре атом металла (чаще Zn). К металлоферментам относится большинство известных пептидаз.

Протеазы различают по субстратной специфичности, т. е. способности гидролизовать связи между определёнными аминокислотными остатками.

Переваривание белков начинается в желудке.

Переваривание белков в желудке

Желудок выполняет несколько функций: защитную (обезвреживание пищи: HCl, лизоцим), переваривание (механическая и химическая обработка пищи: HCl, ферменты), всасывание, эндокринную (образование гастрина и гистамина) и экскреторную (выделение мочевины, мочевой кислоты, аммиака, креатинина, солей тяжелых металлов, йода, лекарственных веществ).

Основная пищеварительная функция желудка – переваривание белка. Для пищеварения слизистая оболочка желудкавыделяет сложный по составу сок, который представляет собой бесцветную, слегка опалесцирующую жидкость с величиной рН=1,5-2,0 (1,6-1,8) и относительной плотностью 1005. В сутки выделяется 2-2,5 литра сока. Основной компонент желудочного сока вода (99,5%) в которой растворены органические и неорганические вещества.

Состав желудочного сока

|

Неорганические вещества |

Кол-во |

Органические вещества |

Кол-во |

|

Свободная НС1 |

20 ммоль/л, 0,4-0,5% 20-40 ТЕ |

Пепсины (8 видов) |

0—21 мг% |

|

Связанная НС1 |

20-30 ТЕ |

Ренин (только у грудных детей) |

|

|

Хлориды |

155,1 ммоль/л |

Гастриксин |

|

|

Натрий |

31,3-189,3 ммоль/л |

Желатиназа |

|

|

Калий |

5,6-35,3 ммоль/л |

Липаза |

|

|

кальций |

|

Муцин |

|

|

магний |

|

Лизоцим |

|

|

Азот небелковый |

14,3—34,3 ммоль/л |

Органические кислоты |

|

|

Азот мочевины и аммиака |

4,99—9,99 ммоль/л |

|

|

|

Азот аминокислот |

47,6-118,9 мкмоль/л |

|

|

|

Сульфаты |

|

|

|

|

фосфаты |

|

|

|

|

бикарбонаты |

|

|

|

Желудочный сок синтезируется железами, находящимися в слизистой оболочке желудка. Различают три вида желез: кардиальные, фундальные (собственные железы желудка) и пиллорические (железы привратника). Железы состоят из главных, париетальных (обкладочных), добавочных клеток и мукоцитов.

Главные клетки вырабатывают пепсиногены (пепсин, гастриксин, реннин), обкладочные (париетальные) — соляную кислоту, добавочные и мукоциты — мукоидный секрет. Фундальные железы содержат все три типа клеток.

Кислотность желудочного сока

Кислотность желудочного сока связана с наличием в нем различных неорганических (HCl, кислые фосфаты) и органических (оксо-, окси-, амино-, нуклеиновые, жирные кислоты и т.д.) кислот. В связи с этим выделяют понятие общая кислотность желудочного сока.Основная причина кислотности желудочного сока связана с наличием в нем соляной кислоты. Соляная кислота в желудочном соке находится в свободном и в связанном (с белками и продуктами их переваривания) состоянии.

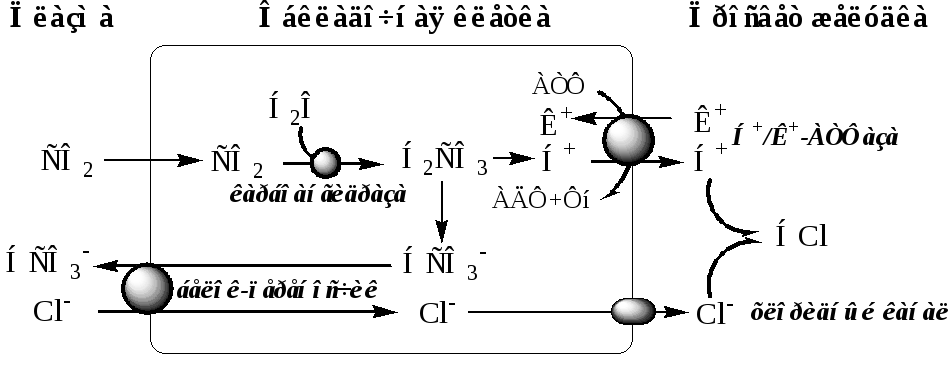

Механизм образования соляной кислоты

Согласно карбоангидразной теории, источником Н+ для HCl является Н2СО3, которая образуется в обкладочных клетках желудка из СО2 и Н2О под действием карбоангидразы: Н2О + СО2 → Н2СО3

Н2СО3 диссоциирует на бикарбонат, который выделяется в плазму крови в обмен на С1-, и Н+, который активно переносится Н+/К+-АТФ-азой в просвет желудка в обмен на К+.

При этом в просвете желудка концентрация Н+ увеличивается в 106 раз, концентрация НС1 достигает 0,16 М, а значения рН снижается до 1,0-2,0. При максимальной активности обкладочные клетки могут продуцировать до 23 ммоль HCl в час. Синтез HCl - аэробный процесс, требующий большого количества АТФ, поэтому при гипоксии он снижается.

Вода выходит из клеток в просвет желудка по осмотическому градиенту

Функции НС1:

Вызывает денатурацию и набухание белков пищи, что увеличивает доступность их пептидных связей для действия протеаз;

Обладает бактерицидным действием и препятствует попаданию патогенных бактерий в кишечник;

Регуляция активности протеолитических ферментов (активирует пепсиноген и создаёт оптимум рН для протеолитических ферментов);

Стимулирует работу кишечника и поджелудочной железы.

Ферменты желудка

Пепсиноген неактивный фермент, синтезируется в главных клетках, состоит из одной полипептидной цепи с молекулярной массой 40 кД.

В просвете желудка под действием НС1 от N-конца пепсиногена отщепляется пептид в 42 аминокислотных остатка, который содержит почти все положительно заряженные аминокислоты, имеющиеся в пепсиногене. При этом пепсиноген превращается в активный пепсин, он состоит преимущественно из отрицательно заряженных аминокислот, которые участвуют в формировании активного центра. Образовавшиеся под действием НС1 активные молекулы пепсина быстро активируют остальные молекулы пепсиногена аутокатализом.

Пепсин- белок,с молекулярной массой 34,5 кДа, 340АК, 3 дисульфидных мостика и фосфорная кислота. Пепсин – эндопептидаза с оптимумом рН=1,9.

. Пепсин гидролизует внутренниепептидные связи в белке (кроме кератинов и других склеропротеинов) с образованием коротких пептидов и АК: хорошо - между ароматическими аминокислотами (фенилаланин, триптофан, тирозин) и хуже - между лейцином и дикарбоновыми аминокислотами.Естественным ингибитором пепсина является пепстатин.

Всего известно до 12 изоформ пепсина, которые различаются молекулярным весом, электрофоретической подвижностью, оптимумами рН протеолитической активности, при разном рН с неодинаковой скоростью гидролизуют разные белки, условиями инактивации.

Пепсин 1 (собственно пепсин) — максимум активности при рН = 1,9. При рН = 6 быстро инактивируется.

Пепсин 2 — максимум активности при рН = 2,1.

Пепсин 3 — максимум активности при рН = 2,4 — 2,8.

Пепсин 5 («гастриксин») — максимум активности при рН = 2,8 — 3,4.

Пепсин 7 — максимум активности при рН = 3,3 — 3,9.

Реннин (химозин, сычужный фермент) – эндопептидаза,с оптимумом рН=3-4. В составе преобладают кислые аминокислоты, вырабатывается главными клетками в виде прореннина (прохимозина). Активируется при рН<5, в присутствии кальция отщеплением пептида в 42 АК. Реннин вызывает створаживание молока в присутствии ионов кальция. Есть только у детей грудного возраста. Основной белок молока — казеин, представляющий смесь нескольких белков, различающихся по аминокислотному составу и электрофоретической подвижности. Реннин катализирует отщепление от казеина гликопептида, в результате чего образуется параказеин. Параказеин присоединяет ионы Са2+, образуя нерастворимый сгусток, чем предотвращает быстрый выход молока из желудка. Параказеин медленно расщепляется под действием пепсина. В желудке взрослых людей реннина нет, молоко у них створаживается под действием НС1 и пепсина.

Муцин – мукопротеид образующийслизь. Существует в 2 формах: нерастворимая фракция - покрывает поверхность слизистой оболочки и изолирует эпителий от пищеварительного процесса (механическая и химическая защита); растворимая фракция - образует коллоидную систему, в которой растворены компоненты желудочного сока. Обладает буферными свойствами, способна нейтрализовать кислотность или щелочность.

Внутренний фактор Касла (гастромукопротеид) — комплексное соединение, состоящее из пептидов, отщепляющихся от пепсиногена при его превращении в пепсин, и мукоидов — секрета, выделяемого клетками слизистой оболочки желудка (мукоцитами).

Мукоидная часть комплекса защищает его от гидролиза пищеварительными ферментами и утилизации бактериями кишечника; белковая часть определяет его физиологическую активность. Основная роль внутреннего фактора Касла заключается в образовании с витамином В12 лабильного комплекса, который всасывается эпителиальными клетками подвздошной кишки.

Всасывание усиливается в присутствии ионов кальция, бикарбонатов и ферментов поджелудочной железы. В плазме крови витамин В12 связывается с белками плазмы, образуя белково-В12-витаминный комплекс, который депонируется в печени.

Лизоцим- белок, обеспечивающий бактерицидные свойства желудочного сока.