Устройство и работа люксметра

Фотоэлектрический люксметр Ю–116 состоит из измерительного прибора 1, фотоэлемента 2 и предназначен для измерения освещенности в диапазоне от 5 до 100000 лк (табл. 2). Класс точности люксметра – 10 по ГОСТ 14341–80.

1 2 М(10) р(100) т(1000) 3 4

Рис. 4. Внешний вид люксметра Ю-116:

1 – измерительный прибор; 2 – фотоэлемент с основной насадкой К (косинусной); 3 – дополнительные насадки; 4 – соединительные провода

Принцип действия люксметра основан на явлении фотоэлектрического эффекта. При наличии светового потока на фотоэлементе в замкнутой цепи "фотоэлемент – измерительный прибор" возникает ток, который отклоняет стрелку прибора. Измерение показаний производится по двум шкалам: по нижней шкале с делениями 030 (нажата левая кнопка на передней панели прибора) или верхней – 0100 (нажата правая кнопка). Отсчет же показаний по нижней шкале начинается с деления «5», а по верхней шкале – «20» (табл. 2).

Таблица 2

|

Диапазон измерений люксметра Ю–116, лк | |||

|

без насадок, с открытым фотоэлементом |

с насадками типа | ||

|

К+М |

К+Р |

К+Т | |

|

5–30 20–100 |

50–300 200–1000 |

500–3000 2000–10000 |

5000–30000 20000–100000 |

Для расширения пределов измерений фотоэлемент снабжен насадками:

– основная насадка К (косинусная) полусферическая с резьбовым соединением к фотоэлементу;

– дополнительные М (10), Р (100), Т (1000); в скобках указан коэффициент ослабления светового потока.

При отсутствии насадок (при открытом фотоэлементе) коэффициент ослабления К0 = 1. При наличии на фотоэлементе совместно применяемых насадок К+М показания стрелки умножаются на коэффициент 10, насадок К+Р – на 100, насадок К+Т – на 1000 т.е. соответственно коэффициенты ослабления К0 = 10, 100, 10000. Чтобы перейти от показаний стрелки прибора П к действительному значению освещенности Е в люксах, необходимо показания стрелки и коэффициент ослабления перемножить:

Е

= П![]() К0.

(9)

К0.

(9)

Пределы допускаемой погрешности люксметра в основном диапазоне измерений (5÷30 и 20÷100 лк без насадок) соответствуют 10% от значения измеряемой освещенности.

Допускаемое изменение показания люксметра, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от +20С до любой температуры в диапазоне от –10С до +35С, не превышает 1% от измеряемой величины на каждый 1С.

Порядок работы с люксметром

Установить измерительный прибор, не вынимая его из футляра, в горизонтальное положение. Проверить положение стрелки прибора относительно нулевого деления и, в случае необходимости, с помощью корректора установить ее на нуль. Правильно вставить вилку фотоэлемента в розетку прибора (имеется в футляре с левой стороны специальная прорезь).

Для снятия величины освещенности установить на фотоэлемент, в зависимости от ожидаемого значения, соответствующие насадки (К+М, К+Р, К+Т или без насадок). Нажатием кнопки пределов измерения (левая или правая кнопки) добиться, чтобы минимальное отклонение стрелки начиналось с деления "5" на шкале 030 или "20" на шкале 0100.

Внимание! При измерениях не допускается длительное воздействие света на фотоэлемент, создающего освещенность, превышающую установленный предел измерений.

По окончании измерения:

– отсоединить фотоэлемент от измерительного прибора;

– надеть на фотоэлемент насадку Т;

– уложить фотоэлемент в крышку футляра.

Теория метода эксперимента

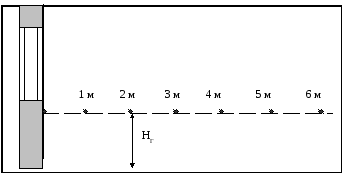

При исследовании естественного освещения сущность эксперимента заключается в измерении параметров ЕВ и ЕН, входящих в формулу (1), причем параметр ЕВ измеряется на различных расстояниях от оконного проема (рис. 5), а параметр ЕН либо измеряется снаружи, либо задается. На основании полученных результатов в виде графика е = f(R), где R – расстояние от оконного проема, в м, находится еmin, которое затем сравнивается с нормированным значением еН, определяемым выражением (2) и СНиП 23–05–95* /1/.

Рис. 5. Схема расположения измерительных точек от оконного проема на уровне рабочей поверхности HГ

При исследовании искусственного освещения сущность эксперимента заключается в измерении величины освещенности от источников различной мощности (100, 150, 200 или 300 Вт), создающих различный световой поток при изменении высоты подвеса светильника. На основании полученных результатов в виде графика Е = f(НР), где НР – высота подвеса светильника над уровнем рабочей поверхности, м, находится такая высота подвеса НР, при которой величина освещенности, создаваемая источником, не менее нормативной ЕН по СНиП 23–05–95* /1/.

Для получения достоверных результатов измерений, последние необходимо повторять в каждой точке не менее 3–х раз с обязательной обработкой в соответствии с методикой, изложенной в соответствующем разделе.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

1. В связи с тем, что экспериментальный стенд питается от сети переменного тока напряжением 220 В, необходимо соблюдать общие требования электробезопасности.

2. Включать экспериментальный стенд в сеть разрешает преподаватель, ведущий лабораторные занятия, после проверки знаний студентов и порядка выполнения работы.

3. Перед включением общего рубильника в сеть необходимо убедиться, что выключатели находятся в положении "Откл." и все вилки подключения светильников отключены от розеток.

4. Все перемещения подвижной измерительной площадки производить только при отключении светильников от сети.

5. Перед измерением освещенности убедиться в фиксации подвижной измерительной площадки во избежание её падения.

6. По окончании работы на экспериментальном стенде вынуть вилки из розеток, поднять подвижные измерительные площадки в верхнее положение и зафиксировать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Прежде чем приступить к выполнению экспериментов, обязательно ознакомиться с разделами "Методика эксперимента" и "Требования безопасности".

Оборудование и приборы

Экспериментальный стенд, схема которого приведена на рис. 3, включая источники света – лампы накаливания на 100 и 200 (300) Вт.

Переносной фотоэлектрический люксметр типа Ю–116 с пределами 30 и 100 лк и насадками К+М, К+Р, К+Т, ослабляющих величину освещенности по основной шкале соответственно в 10, 100, 1000 раз.

Задание 1. Исследование естественного освещения внутри

помещения

1. На выбранном участке в точках 1–6,находящихся на различных расстояниях от оконного проема (см. рис. 5),произвести измерения освещенности люксметром на уровне рабочей поверхности в соответствии с методикой, изложенной в подразделе "Устройство и работа люксметра".

Количество измерений в каждой точке должно быть не менее 3–х; число измерений задается преподавателем. Результаты измерений занести в табл. 3.

Таблица 3

|

Расстояние от окна, м |

№ замера |

Показания стрелки люксметра П |

Коэффици– енты ослабления, К0 |

Освещен– ность

ЕВ=П |

Освещен–ность вне здания ЕН, лк

|

Коэффи–циент естествен–ной освещен–ности по формуле (1)

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2. Измерить освещенность вне здания, выбрав точку измерения таким образом, чтобы расстояние от точки до здания было бы не менее высоты здания (во избежание затенения точки измерения). Если измерение снаружи здания невозможно, то величина освещенности ЕН задается преподавателем.

Величину ЕН также занести в табл. 3.

3. После обработки результатов измерений по формуле (1) определить коэффициент естественной освещенности в каждой из точек; результаты расчета представить графически зависимостью е = f(R), где R –расстояние от оконного проема до точки, в которой определяется величина освещенности, в метрах.

4. Величину к.е.о. в точке, где е = емин, сравнить с нормируемым значением, определяемым по формуле (2) и СНиП 23–05–95* /1/. Разряд зрительной работы и другие данные принимаются либо самостоятельно, либо задаются преподавателем.

5. Сделать выводы, указав, какие работы по разряду, по степени точности и по размерам объекта различения можно выполнить при полученной величине к.е.о.

Задание 2. Исследование искусственного освещения помещения

1. Подготовить люксметр к работе в соответствии с требованиями, изложенными в подразделе «Устройство и работа люксметра".

2. Закрепить подвижную измерительную площадку в начальное положение на расстоянии Hр = 0,5 м от источника света.

3. Произвести измерения освещенности люксметром Ю–116, для чего (см. рис. 3):

– сначала

измеряется освещенность в точке рабочей

поверхности при отключенном источнике

света ЕОТК

= ПОТК·![]() ,

а затем в той же точке

– при

включенном ЕВКЛ

= ПВКЛ·

,

а затем в той же точке

– при

включенном ЕВКЛ

= ПВКЛ·![]() ;

количество измерений в точке при

фиксированной высоте подвеса источника

света должно быть не менее 3;

;

количество измерений в точке при

фиксированной высоте подвеса источника

света должно быть не менее 3;

– разность даст величину освещенности, создаваемой данным источником света на данной высоте, ЕИ = ЕВКЛ – ЕОТК.

Запрещается находиться ближе 0,5 м от источника, а также смотреть в момент включения его.

4. Повторить измерения освещенности согласно п. 2 и 3 для фиксированных расстояний Hр = 1,0; 1,5 и 2,0 м от источника света.

5. Результаты измерений занести в табл. 4.

Таблица 4

|

Высота подвеса источ–ника НР, м |

Мощ–ность лампы Вт |

№ замера |

Показания люксметра, ПОТК |

Показания люксметра ПВКЛ |

Коэффи-циент ослабле-ния,

|

Освещен–ность источника ЕИ, лк |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

6. После обработки результатов измерений расчетные значения освещенности представить в виде графика ЕИ = f(НР) для каждой лампы накаливания.

7. Для заданного разряда и подразряда зрительной работы по СНиП 23–05–95* /1/ обосновать нормируемое значение освещенности. После выбора ЕН нанести его на указанный выше график. Точка пересечения, где ЕИ = ЕН, даст высоту подвеса светильника, при которой соблюдаются требования СНиП 23–05–95*.

8. Сделать выводы, указав, какие работы по заданному разряду зрительной работы, по степени точности и по размерам объекта различения можно выполнять при экспериментально полученных значениях ЕИ.

Задание 3. Расчет общей равномерной освещенности рабочих мест в помещении

1. Выбрать тип светильника и источника света, учитывая характеристики светораспределения, ограничения прямой блесткости, экономические показатели, условия среды, а также требования взрыво– и пожаробезопасности. Для освещения производственных помещений предпочтение отдают газоразрядным лампам.

2. Для заданного разряда и подразряда зрительной работы по СНиП 23–05–95* /1/ выбрать значение нормируемой освещенности ЕН (см. табл. 1 Приложения).

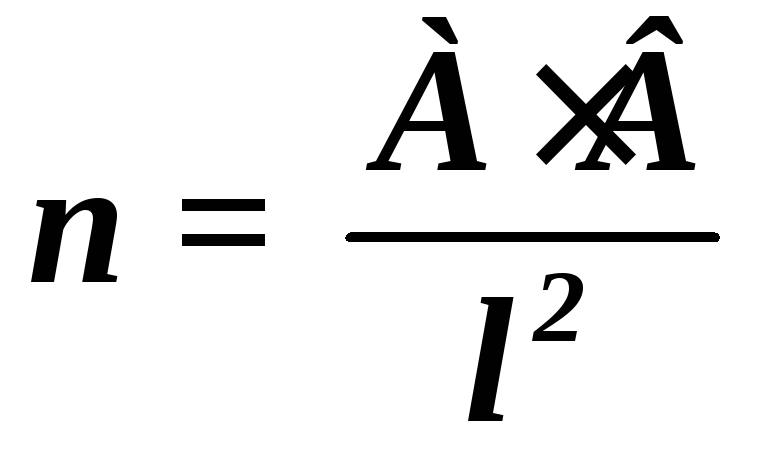

3. Определить число светильников, исходя из заданных геометрических размеров помещения:

,

(10)

,

(10)

где l – расстояние между соседними светильниками, м, выбирается из условия l = HP (см. раздел "Основные понятия");

– наивыгоднейшее отношение, выбирается из табл. 5 Приложения.

4. Для заданных значений коэффициентов ρп, ρс, ρпл, I определить коэффициент использования светового потока (см. табл. 3 и 4 Приложения).

5. По формуле (4) определить световой поток одной лампы ФЛ.

6. По рассчитанному значению светового потока и напряжения в сети выбирают ближайшую стандартную лампу, поток которой не должен отличаться от расчетного значения больше, чем на (–10 – +20%) (см. табл. 6 Приложения).

Задание 4. Расчет освещенности точечным методом

1. При заданных величинах подвеса лампы НР (м) и расстоянию от точки подвеса до расчетной точки d (м) (см. рис.2) определяется угол падения:

2. По данной мощности Р (Вт) лампы определяют силу света I (кд) (см. табл. 7 Приложения).

3. По формулам (7) и (3) рассчитываются горизонтальная ЕГ и вертикальная ЕВ освещенности.

4. Делается сравнение полученного значения ЕГ с требуемым по СНиП 23–05–95* /1/ или ГОСТ 12.1.046–85 /2/.

5. В случае, если ЕГ ЕВ, необходимо выбрать другой тип лампы или ее мощность, или высоту подвеса и вновь пересчитать согласно п.п. 14.

Задание 5. Расчет прожекторного освещения строительной площадки

1. Выбрать тип прожектора и источника света. Для освещения строительных площадок обычно применяют прожекторы с лампами накаливания (ЛН), дуговыми ртутными лампами высокого давления (ДРЛ), дуговыми ртутными лампами с йодидами (ДРИ), дуговыми ксеноновыми (ДКсТ) и натриевыми (ДНаТ) трубчатыми лампами высокого давления.

2. Для данного вида строительно–монтажных работ в соответствии с ГОСТ 12.1.046–85 /2/ выбрать величину нормируемой освещенности ЕН, но не менее 2 лк.

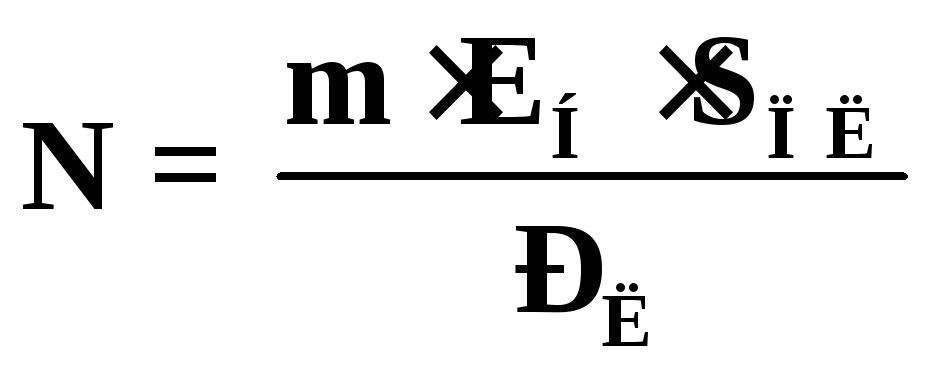

3. Ориентировочное число прожекторов определить из выражения:

,

(11)

,

(11)

где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к.п.д. прожекторов и коэффициент использования светового потока (см. табл. 8 Приложения);

SПЛ – освещаемая площадь, м2;

РЛ – мощность лампы, Вт.

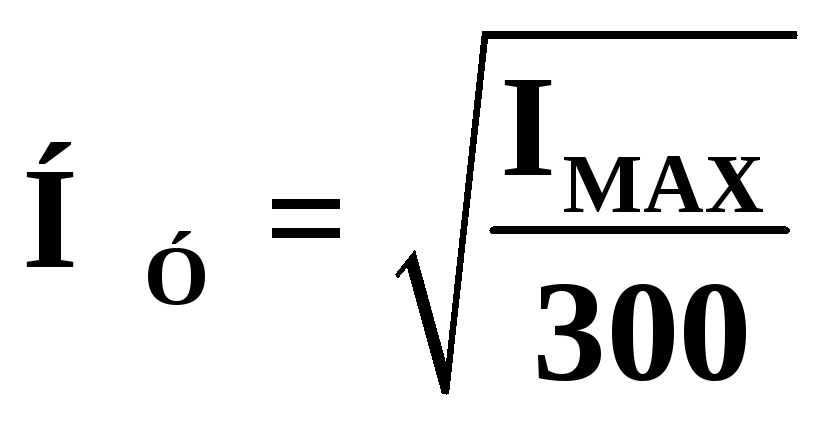

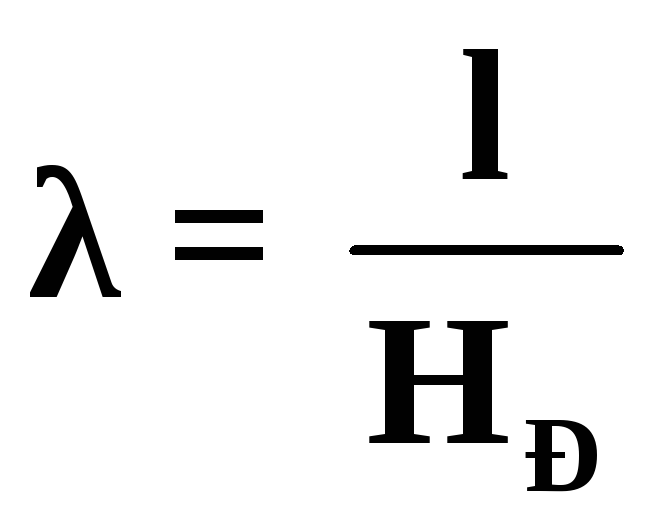

4. Определить минимальную из условия слепящего действия высоту установки прожекторов:

,

(12)

,

(12)

где Imax – максимальная сила света для данного типа прожектора, в кд (см. табл. 9 Приложения ).

5.Расстояние между мачтами рекомендуется принимать:

![]()

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА

1. На основании измерений в расчетных точках (см. табл. 3 и 4 ) за величину освещенности принимается среднее арифметическое из не менее чем 3–х измерений, т.е.

,

(13)

,

(13)

где n – общее количество измерений.

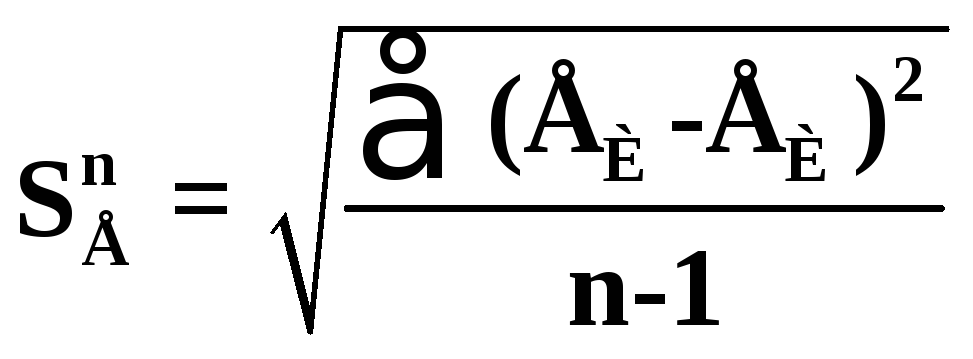

2. Далее определяется средняя квадратическая погрешность единичного результата измерения:

.

(14)

.

(14)

3. Вычисляется средняя квадратическая погрешность среднего результата серии измерений:

,

(15)

,

(15)

Полученные значения являются оценкой случайной погрешности результатов измерений.

4. Систематическая погрешность определяется классом прибора и составляет = 10% на основной шкале и = 5% на неосновной.

5. Общая относительная погрешность в % результатов изменений определяется выражением:

.

(16)

.

(16)

6. Доверительный интервал с доверительной вероятностью = 0,90 находится по формуле:

![]() ,

(17)

,

(17)

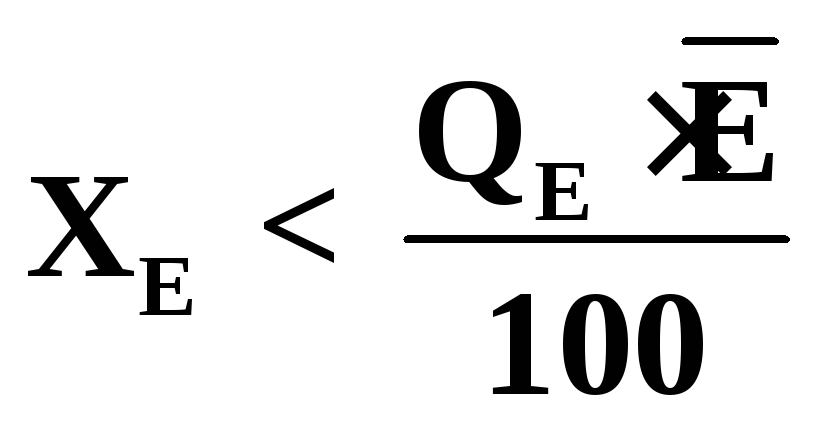

где t,n – коэффициент Стъюдента, для указанной доверительной вероятности принимается равным: 6,3 при n = 2; 2,9 при n = 3; 2,4 при n = 4; 2,1 при n = 5. Если выполняется условие :

,

(18)

,

(18)

то обеспечивается требуемая точность измерений при данном количестве измерений. В противном случае необходимо количество измерений увеличить.

СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О РАБОТЕ

Письменный отчет составляется на листах формата 210х297.

На титульном листе указать название лабораторной работы, Ф.И.О. студента (студентов звена), дату проведения, Ф.И.О. преподавателя, принявшего работу. Обязательными пунктами отчета являются:

– № и название лабораторной работы;

– формулировка цели работы;

– основные понятия и формулы (14, 7);

– схема экспериментального стенда (рис. 3) и схема расположения расчетных точек (рис. 5);

– результаты измерений в виде табл. 3 и 4, а также графики е = f(R) и ЕИ = f(НР);

– выводы и заключения: на основании измерений и расчетов подтвердить или отвергнуть приемлемость характеристик естественного и искусственного освещения путем сравнения полученных результатов с нормативными по СНиП 23–05–95* (табл. 1. Приложения).

Таблицы и рисунки в отчете должны иметь содержательные заголовки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие виды естественного освещения применяются в производственных помещениях?

2. Каким параметром оценивается естественное освещение?

3. Какие виды искусственного освещения применяются в производственных помещениях?

4. Каким параметром оценивается искусственное освещение?

5. Сущность и область применения метода коэффициента использования светового потока.

6. Сущность и область применения точечного метода расчета искусственного освещения.

7. Как определяется коэффициент использования?

8. Каков порядок подготовки и работы люксметра Ю–116?

9. Каково назначение насадок в люксметре?

10. В чем сущность исследования естественного освещения?

11. В чем сущность исследования искусственного освещения?

12. С какой целью для прожекторов устанавливается минимально допустимая высота подвеса?

13. Почему естественное и искусственное освещение нормируются в разных единицах?

14. При одинаковых условиях измерения (мощность лампы, высота подвеса, темное время суток) люксметр дает одинаковые или разные показания, когда источник находится внутри помещения и снаружи?

Время, отведенное на лабораторную работу

|

Подготовка к работе |

акад.ч. |

0,25 |

|

Выполнение работы |

акад.ч. |

1,00 |

|

Обработка результатов эксперимента и оформление отчета |

акад.ч. |

0,25 |

Литература

Основная

1. СНиП 23–05–95*. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003.– 87 с.

2. ГОСТ 12.1.046–85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. – Изд.стандартов, 1985.–Введен с 01.01.86.

Дополнительная

3. ГОСТ 24940–81. Здания и сооружения. Метод измерения освещенности. – Изд.стандартов, 1981.

4. Охрана труда в машиностроении: учебник для машиностроительных вузов/ Е. Я. Юдин, С. В. Белов, С. К. Баланцев. /Под ред. Е. Я. Юдина, С.В.Белова – 2–е изд. перераб. и доп. – М.: Маш–ние, 1983. – 432 с.: ил.

5. Пособие по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения (к СНиП II–4–79)/ НИИСФ – М.:Стройиздат, 1985. –384 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1

Нормы освещенности помещений промышленных предприятий (СНиП 23–05–95*)

|

Наимень–ший или эквивален– тный раз– мер объ–екта раз–личения, мм |

Разряд зритель– ной работы |

Подраз–ряд зри– тельной работы |

Искусственное освещение |

Естественное освещение |

Совмещенное освещение | ||||||

|

Освещенность, лк |

Сочетание нор– мируемых вели–чин показателя ослепленности и коэффициента пульсации |

КЕО, ен, % | |||||||||

|

при системе комбинированного освещения |

При системе общего освещения |

при верхнем или комби–нирован– ном ос–вещении |

при боко–вом осве–щении |

при верхнем или комбинированном освещении |

при боко–вом осве–щении | ||||||

|

всего |

в том числе от общего |

Р |

Кп, % | ||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Менее 0,15 |

I |

а

|

5000 4500 |

500 500 |

– – |

20 10 |

10 10 |

|

|

|

|

|

|

|

б |

4000 3500 |

400 400 |

1250 1000 |

20 10 |

10 10 |

– |

– |

6,0 |

2,0 |

|

|

|

в |

25000 2000 |

300 200 |

750 600 |

20 10 |

10 10 |

|

|

|

|

|

|

|

г |

1500 1250 |

200 200 |

400 300 |

20 10 |

10 10 |

|

|

|

|

|

От 0,15 до 0,30 |

II |

а |

4000 3500 |

400 400 |

– – |

20 10 |

10 10 |

|

|

|

|

|

|

|

б |

3000 2500 |

300 300 |

750 600 |

20 10 |

10 10 |

– |

– |

4,2 |

1,5 |

Продолжение табл. 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

|

в |

2000 1500 |

200 200 |

500 400 |

20 10 |

10 10 |

|

|

|

|

|

|

|

г |

1000 750 |

200 200 |

300 200 |

20 10 |

10 10 |

|

|

|

|

|

От 0,30 до 0,50 |

III |

а |

2000 1500 |

200 200 |

500 400 |

40 20 |

15 15 |

|

|

|

|

|

|

|

б |

1000 750 |

200 200 |

300 200 |

40 20 |

15 15 |

– |

– |

3,0 |

1,2 |

|

|

|

в |

750 600 |

200 200 |

300 200 |

40 20 |

15 15 |

|

|

|

|

|

|

|

г |

400 |

200 |

200 |

40 |

15 |

|

|

|

|

|

Св. 0,50 |

IV |

а |

750 |

200 |

300 |

40 |

20 |

|

|

|

|

|

до 1,0 |

|

б |

500 |

200 |

200 |

40 |

20 |

|

|

|

|

|

|

|

в |

400 |

200 |

200 |

40 |

20 |

4 |

1,5 |

2,4 |

0,9 |

|

|

|

г |

– |

– |

200 |

40 |

20 |

|

|

|

|

|

Св. 1,0 |

V |

а |

400 |

200 |

300 |

40 |

20 |

|

|

|

|

|

до 5 |

|

б |

– |

– |

200 |

40 |

20 |

|

|

|

|

|

|

|

в |

– |

– |

200 |

40 |

20 |

3 |

1 |

1,8 |

0,6 |

|

|

|

г |

– |

– |

200 |

40 |

20 |

|

|

|

|

|

Более 5 |

VI |

|

– |

– |

200 |

40 |

20 |

3 |

1 |

1,8 |

0,6 |

|

|

VII |

|

– |

– |

200 |

40 |

20 |

3 |

1 |

1,8 |

0,6 |

|

|

VIII |

а |

– |

– |

200 |

40 |

20 |

3 |

1 |

1,8 |

0,6 |

|

|

|

б |

– |

– |

75 |

– |

– |

1 |

0,3 |

0,7 |

0,2 |

|

|

|

в |

– |

– |

50 |

– |

– |

0,7 |

0,2 |

0,5 |

0,2 |

|

|

|

г |

– |

– |

20 |

– |

– |

0,3 |

0,1 |

0,2 |

0,1 |

Таблица 2

Коэффициент светового климата, m

|

Пояс светового климата |

Коэффициент светового климата, m |

|

I II III IV V |

1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 |

Таблица 3

Коэффициент солнечности, С

|

Пояс светового климата |

Ориентация на стороны горизонта | ||

|

|

136–225 |

226–315 46–135 |

316–455 |

|

I II III IV севернее 50с.ш. 50с.ш. и южнее V севернее 40 с.ш. 40 с.ш. и южнее |

0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 |

0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 |

1,0 1,0 1,0 1,0 0,95 0,9 0,85 |

Таблица 4

Коэффициент использования светового потока

для светильников с лампами накаливания, %

|

Индекс помещения, i |

Глубоко–излучатель эмалированный, ГЭ |

Универсаль без затенителя, У |

Люцетта прямого света ЛП |

Шар молочного стекла, ШМ | |||||||||||

|

рпт рст |

30 10 |

50 30 |

70 50 |

30 10 |

50 30 |

70 50 |

30 70 |

50 50 |

50 70 |

50 70 |

30 50 |

50 70 | |||

|

0,5 0,8 1,0 1,5 2 3 4 5 |

19 32 36 41 44 49 51 52 |

21 34 38 43 46 51 52 54 |

25 37 40 46 49 53 55 57 |

21 35 40 46 50 55 57 58 |

24 38 42 48 52 57 59 60 |

28 41 45 51 55 60 62 63 |

16 26 31 37 41 47 50 52 |

20 31 34 41 45 51 54 56 |

22 33 37 44 48 54 59 61 |

29 41 44 51 55 60 64 65 |

9 16 19 23 27 31 35 37 |

12 20 22 27 30 35 38 40 |

13 21 24 30 34 39 43 46 |

20 28 31 36 40 45 48 49 | |

Таблица 6

Коэффициент использования светового потока для светильников с люминисцентными лампами

|

Индекс помещения, i |

Тип светильника | |||||||||||||||||

|

ОД |

ОДР и ПВЛ-6 |

ОДО |

ШОД |

ОДОР |

ВОД, ВЛВ, ВЛН | |||||||||||||

|

При коэффициентах отражения потолка ρпт и стен ρст, % | ||||||||||||||||||

|

ρпт ρст |

30 10 |

50 30 |

70 50 |

30 10 |

50 30 |

70 50 |

30 10 |

50 30 |

70 50 |

50 30 |

50 50 |

70 50 |

30 10 |

50 30 |

70 50 |

50 30 |

50 50 |

70 50 |

|

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3 3,5 4 5 |

20 25 29 33 35 38 40 43 42 51 54 56 57 60 62 64 66 |

25 29 33 36 39 42 44 48 52 54 57 59 60 63 65 66 69 |

30 34 38 42 45 47 50 53 57 60 62 64 65 67 69 70 72 |

21 24 27 29 32 34 36 39 43 46 49 51 52 55 57 58 60 |

24 27 29 33 36 38 41 44 47 50 52 54 55 58 59 61 62 |

28 32 35 38 41 44 46 48 52 54 56 58 59 62 63 64 65 |

19 22 25 28 31 33 36 38 42 45 47 49 50 53 55 56 58 |

21 26 29 33 36 38 41 44 48 51 53 55 56 59 61 62 65 |

29 32 36 40 42 46 48 51 54 59 61 63 65 67 69 70 72 |

14 18 21 24 27 29 31 34 32 40 42 44 45 48 50 51 53 |

16 21 24 27 30 32 34 37 40 43 45 47 48 50 52 54 56 |

22 28 32 35 38 41 43 40 50 53 55 57 59 61 63 65 67 |

17 20 23 26 28 30 33 35 38 41 43 45 46 43 50 51 53 |

20 24 28 31 33 35 37 40 43 46 48 50 51 53 55 56 58 |

26 30 34 37 40 42 45 48 51 54 56 58 59 61 63 64 66 |

14 17 20 22 25 27 28 30 33 35 37 38 40 42 44 45 47 |

17 20 24 26 28 30 31 33 36 38 40 41 42 44 46 47 48 |

18 22 25 27 30 32 33 35 38 40 42 43 44 46 48 49 50 |

Таблица 7

Наивыгоднейшее

значение отношения

|

Тип светильника |

Отношение |

|

Универсаль без затемнителя У, Люцетта Л, Шар молочный ШМ Универсаль с затемнением УМ Глубокоизлучатель эмалированный ГЭ ГС ГК Глубокоизлучатель фарфоровый Ф С люминисцентными лампами ОД, ОДР, ОДО, ОДОР, ПВЛ–6, ВОД, ВЛН |

1,5

1,4

1,4 0,9 0,7 2,0 1,4

1,5 |

Таблица 8

Светотехнические характеристики прожекторных ламп

(ГОСТ 19190–84, ГОСТ 20401–75, ГОСТ 23198–78)

|

Тип прожектора |

Тип лампы и мощность, Вт |

Максимальная осевая сила света, килокандел |

|

ПСМ–50–1

ПСМ–50–2 ПСМ–40–1 ПСМ–40–2 ПСМ–30–1 ПЗР–400 ПЗР–250 ПЗС–45

ПЗС–35 |

Г220–1000 ДРЛ–700 ДРЛ–400 ПЖ220–1000 Г220–500 ПЖ220–500 Г220–200 ДРЛ–400 ДРЛ–250 Г220–1000 ДРЛ–700 ДРЛ–400 ДРИ–700 Г220–500 |

120 52 19,5 640 70 280 33 19 11 130 30 14 600 50 |

Таблица 9

Светотехнические характеристики источников света (ГОСТ 19190–84)

|

Лампы накаливания |

Люминисцентные лампы | ||||

|

Тип лампы и мощность, Вт |

Световой поток при напряжении 220 В, лм |

Тип лампы и мощность, Вт |

Световой поток при напряжении 220 В, лм | ||

|

НБ –

НБК– НГ –

ЗК –

ДБ –

ДБК – |

15 25 40 60 75 100 150 200 100 150 200 300 500 750 1000 1500 300 500 100 150 200 300 100 |

105 210 380 650 950 1320 2100 2950 1450 2000 2800 4500 8200 13100 18500 28000 3600 6400 1110 1740 2500 3700 1190 |

ЛДЦ –

ЛД –

ЛХБ –

ЛТБ – |

15 20 30 40 65 80 15 20 30 40 65 80 15 20 30 40 65 80 15 20 30 40 65 80 |

500 820 1450 2100 3050 3740 590 920 1640 2340 3570 4870 675 935 1720 3000 3820 4440 700 975 1720 3000 3930 4440 |

Таблица 10

Светотехнические характеристики прожекторных ламп

(ГОСТ 19190–84, ГОСТ 20401–75, ГОСТ 23198–78)

|

Тип прожектора |

Тип лампы и мощность, Вт |

Максимальная осевая сила света, килокандел |

|

ПСМ–50–1

ПСМ–50–2 ПСМ–40–1 ПСМ–40–2 ПСМ–30–1 ПЗР–400 ПЗР–250 ПЗС–45

ПЗС–35 |

Г220–1000 ДРЛ–700 ДРЛ–400 ПЖ220–1000 Г220–500 ПЖ220–500 Г220–200 ДРЛ–400 ДРЛ–250 Г220–1000 ДРЛ–700 ДРЛ–400 ДРИ–700 Г220–500 |

120 52 19,5 640 70 280 33 19 11 130 30 14 600 50 |

Таблица 11

Ориентировочные значения коэффициента m

|

Источник света |

Тип прожектора или светильника |

Ширина освещаемой площади, м |

Значения m при расчетной освещенности, лк | |

|

0,5–1,5 |

2,0–30,0 | |||

|

Лампы накаливания, лк |

ПЗС, ПСМ |

75–150 |

0,90 |

0,30 |

|

175–300 |

0,50 |

0,25 | ||

|

Галогенные, лн |

ПКН, ИСУ |

75–125 |

0,35 |

0,20 |

|

150–350 |

0,20 |

0,15 | ||

|

Лампы типа ДРЛ |

ПЗС, ПЗМ |

75–250 |

0,25 |

0,13 |

|

275–350 |

0,30 |

0,15 | ||

|

Лампы типа ДРИ |

ПЗС, ПСМ |

75–150 |

0,30 |

0,10 |

|

175–350 |

0,16 |

0,06 | ||

|

Ксеноновая лампа ДКсТ–20000 |

ОУКсН (Н=30 м) |

150–175 |

0,75 |

0,50 |

|

200–350 |

0,50 |

0,40 | ||

|

«Аревик» (Н=30 м) |

150–175 |

0,90 |

0,70 | |

|

200–250 |

0,70 |

0,50 | ||

|

Ксеноновая ДКсТ–10000 |

СКсН (Н=20–30 м) |

100–150 |

0,55 |

0,45 |

|

175–250 |

0,40 |

0,35 | ||

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ОСВЕЩЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Методические указания к выполнению лабораторной работе

для студентов всех специальностей

Составили Русин Сергей Александрович

Соловьева Наталья Александровна

Рецензент Н.А.Попова

Редактор Л.В.Максимова

Корректор Н.Т.Мальчикова

Подписано в печать 15.03.06 Формат 60х84 1/16

Бум. тип. Усл.печ.л. 1,5 Уч.-изд.л. 1,5

Тираж 150 экз. Заказ Бесплатно

Саратовский государственный технический университет

410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77

Копипринтер БИТТиУ, 413840, г. Балаково, ул. Чапаева, 140