- •2. Принцип действия синхронных машин. Энергетические диаграммы.

- •3. Схемы возбуждения синхронных генераторов.

- •4. Реакция якоря сг.

- •5. Уравнение электрического равновесия обмоток синхронного генератора.

- •6. Векторные диаграммы синхронного генератора.

- •7. Характеристика холостого хода синхронного генератора.

- •8. Внешняя характеристика синхронного генератора.

- •9. Регулировочная характеристика синхронного генератора.

- •10. Характеристика 3-х фазного короткого замыкания синхронного генератора.

- •11. Параллельная работа синхронных генераторов.

- •12. Угловые характеристики синхронных генераторов.

- •13. Механическая характеристика синхронного двигателя.

- •14. Способы синхронизации генератора с сетью.

- •16. Пуск синхронных двигателей.

- •18. Синхронные двигатели малой мощности.

- •19. Область применения синхронных двигателей.

- •20. Синхронная машина в режиме компенсатора реактивной мощности.

- •21. Устройство машин постоянного тока.

- •22. Принцип действия машин постоянного тока.

- •23. Обратимость машин постоянного тока.

- •24. Явление коммутации мпт.

- •25. Реакция якоря.

- •26. Физическая и геометрическая нейтрали машин постоянного тока.

- •27. Применение дополнительных полюсов.

- •28. Машины постоянного тока в режиме генератора.

- •29. Характеристика холостого хода гпт.

- •30. Регулировочная характеристика гпт.

- •31. Внешняя характеристика гпт.

- •32. Основные схемы включения дпт. Независимое возбуждение

- •Параллельное возбуждение

- •Последовательное возбуждение

- •Смешанное возбуждение

- •33. Характеристика дпт с независимым возбуждением.

- •Механическая характеристика двигателя постоянного тока независимого возбуждения (дпт нв)

- •34. Характеристика дпт с параллельным возбуждением.

- •35. Характеристика дпт с последовательным возбуждением.

- •36. Характеристика дпт со смешанным возбуждением.

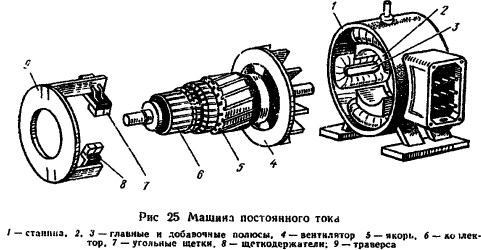

21. Устройство машин постоянного тока.

Рис 25 Машина постоянного тока

1 — станина. 2, 3 — главные и добавочные полюсы. 4 — вентилятор 5 —якорь. 6 — коллектор. 7 —угольные щетки. 8 — щеткодержатели; 9 —траверса

Основными частями машины являются неподвижная станина с электромагнитными полюсами и вращающийся якорь (рис 25). Станина представляет собой короткий полый цилиндр, изготовленный из прокатной или литой стали. На внутренней поверхности станины крепятся главные и добавочные полюсы. Главные полюсы, предназначенные для создания основного потока в машине, состоят из сердечника и катушки возбуждения. Со стороны якоря сердечник полюса заканчивается полюсным наконечником. Сердечник полюса собирают на заклепках из листовой стали толщиной 0,5—1 мм. Катушки возбуждения выполняют из круглой медной проволоки или медных шин, намотанных и закрепленных на специальном каркасе. Катушки всех полюсов соединяют обычно последовательно. Мощность, затрачиваемая на возбуждение, составляет около 0,5—3% номинальной мощности машины.

Добавочные полюсы, ослабляющие искрение под щетками, ус-чанавливают между главными полюсами. Сердечники добавочных полюсов изготовляют из стальной поковки. Катушки добавочных полюсов соединяют последовательно с обмоткой якоря по определенной схеме.

Вращающаяся часть машины —якорь — представляет собой цилиндрический сердечник, набранный из дисков листовой электро-технической стали толщиной 0,5 мм. Для уменьшения потерь от вихревых токов диски покрывают изоляционным лаком. Сердечник якоря жестко насажен на стальной вал. По окружности сердечники имеются пазы для укладки обмотки. Обмотка надежно изолируется от сердечника пазовой изоляцией и крепится в пазах с помощью клиньев, изготовленных из прочного изоляционного материала, и бандажа из стальной проволоки. Обмотку якоря выполняют по определенной схеме и соединяют с коллекторными пластинами пайкой.

На одном валу с сердечником якоря напрессован коллектор, выполненный из медных клиновидных пластин, изолированных одна от другой и от вала якоря миканитом. По коллекторным пластинам вращающегося якоря скользят угольные щетки, закрепленные на щеткодержателях траверсы.

На вал якоря со стороны, противоположной коллектору, насажен вентилятор для охлаждения токоведущих частей машины.

Концы вала якоря укреплены в подшипниках, вмонтированных в подшипниковые щиты.

22. Принцип действия машин постоянного тока.

Режим генератора тока. Рассмотрим принцип действия генератора постоянного тока (рис. 16 а). Здесь постоянный магнит N—Sпредставляет собой статор с вектором магнитной индукции 5, рамка abсd— якорь, а два полукольца К1 и К2 - коллекторы, Щ1 и Щ2 - щетки.

В основе работы генератора лежит закон электромагнитной индукции. При вращении рамки abed в магнитном поле постоянного магнита в ней будет индуцироваться переменная ЭДС, изменяющаяся по синусоидальному закону.

Когда плоскость витка совпадает с плоскостью осевой линии полюсов (виток расположен вертикально), то проводники ab и cd пересекают максимальный магнитный поток и в них индуцируется максимальная ЭДС. При горизонтальном положении витка ЭДС в проводниках равна нулю.

Направление индуцированной ЭДС определяется по правилу правой руки. При переходе витка под другой полюс направление ЭДС в нем меняется на обратное. Но так как вместе с витком вращается и коллектор, то на верхней щетке, находящейся под северным полюсом, всегда будет один и тот же знак ЭДС. В результате полярность щеток остается неизменной. Если же полукольца заменить кольцами, то щетками с них мы будем снимать синусоидальное напряжение при вращении якоря.

Несмотря на то, что знак ЭДС не изменяется, по величине она достигает (некоторого максимального значения и снижается до нуля (рис. 16,б).ЭДС с такой пульсацией непригодна для большинства приемников. Поэтому для уменьшения пульсаций обмотку якоря выполняют из большого числа витков (катушек), а коллектор - из большого числа коллекторных пластин. На(рис. 16,б).показана ЭДС при вращении одного витка при двух коллекторных пластинах; если витковт, то пластин2т. Прит = 16пульсация уже практически незаметна.

Рис. 16. Модель генератора постоянного тока: а - схема устройства; б- графики ЭДС в якоре и во внешней цени

Таким образом, коллектор представляет собой механический выпрямитель, преобразующий переменную ЭДС в постоянную.

Если к щеткам якоря подсоединить нагрузку, то по цепи пойдет ток. С появлением тока в проводниках обмотки якоря, находящихся в магнитном поле, действует электромагнитная сила. Направление электромагнитной силы можно определить по правилу левой руки. Оказывается, направление электромагнитных сил противоположно направлению вращения якоря, т. е. создает противодействие. Таким образом, чтобы машина работала в режиме генератора, необходимо преодолевать тормозной электромагнитный момент. Напряжение на зажимах генератора меньше ЭДС Е на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении якоря:

U = E − rЯ IЯ (1)

Уравнение (1) называют уравнением электрического состояния генератора

Режим двигателя. Подадим на зажимы этой же машины напряжение от внешнего источника. В цепи якоря потечет ток. Работа двигателя основана на принципе движения проводника с током в магнитном поле.

На проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует электрическая cила F. Направление этой силы определяется по правилу левой руки. Если момент, развиваемый машиной, больше момента сопротивления якоря, то якорь машины начнет вращаться, совершая механическую работу. Чем больше потребляемый ток от внешнего источника, тем больше развиваемый машиной момент. Таким образом, чтобы преодолеть сопротивление механической нагрузки на валу, двигатель должен потреблять электроэнергию от внешнего источника.

Рис. 17. Схема замещения, поясняющая принцип работы двигателя постоянного тока

Составим схему замещения (рис.17). Ток под действием напряжения от внешнего источника проходит по проводникам якоря. В якоре, вращающемся в магнитном поле, наводится ЭДС. Направление этой ЭДС определяется по правилу правой руки. Сравнивая направление тока и ЭДС, видим, что ЭДС направлена встречно току, поэтому часто она называется противо-ЭДС. Таким образом, приложенное к зажимам якоря двигателя напряжение равно сумме противо-ЭДС и падения напряжения на внутреннем сопротивлении якоря: U = E + rЯ IЯ(2)

Из рассмотренного видно, что одна и та же машина постоянного тока может работать как генератором, так и двигателем. Это свойство электрических машин называется обратимостью.