- •3. Гидрологический режим водохранилищ

- •3.1. Водный баланс

- •3.1.1. Уравнение водного баланса и особенности его расчета

- •3.1.2. Особенности водного баланса больших и малых водохранилищ

- •3.2. Уровневый режим

- •3.2.1. Основные факторы изменения уровня

- •3.2.2. Проектные и наблюдаемые уровни

- •3.2.3. Типизация водохранилищ по характеру уровневого режима

- •Типы и подтипы водохранилищ по режиму уровней

- •3.3. Водообмен

- •3.3.1. Внешний водообмен

- •Распределение водохранилищ Беларуси в соответствии с классификацией по м.А. Фортунатову (1970, 1974)

- •Сводная таблица характеристик водообмена водохранилищ Беларуси за сезоны в разные по водности года (1-многоводный, 2-средний по водности, 3-маловодный)

- •3.4. Течения

- •3.4.1. Основные причины возникновения течений

- •3.4.2. Типы течений

- •3.4.3. Специфика развития течений в малых водохранилищах

- •3.5. Ветровое волнение

- •3.5.1. Основные элементы волн на водохранилищах

- •3.5.2. Особенности развития волнения на больших и малых водохранилищах

- •3.5.3. Особенности расчета энергии ветрового волнения

3.4. Течения

3.4.1. Основные причины возникновения течений

Течения представляют собой перемещение водной массы под воздействием различных факторов. К их числу относятся приток речных вод и сток их через створ гидросооружения, ветер, плотностная неоднородность, изменение атмосферного давления и др. Течения учитываются при исследовании процессов водообмена, разбавления сточных вод, заиления водоемов, переформирования берегов, ледообразования и т. п. С перемещением вод связано перераспределение тепла, растворенных и взвешенных веществ, живых организмов. Течения выступают как один из наиболее важных экологических факторов водохранилищ.

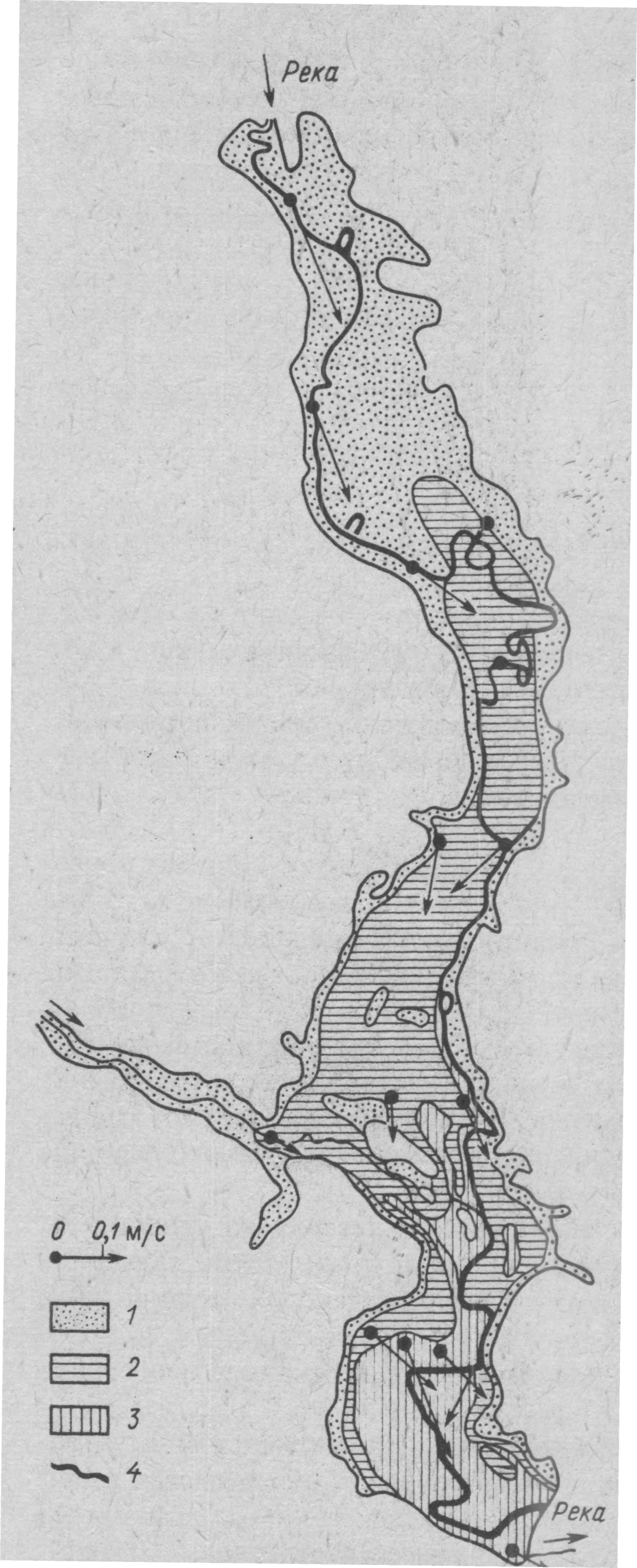

Течения определяются двумя численными показателями — направлением и скоростью. Направление течений указывает, куда перемещается им вода и выражается углом (азимутом) в градусах. Скорость течения определяется в см или м в секунду (рис. 3.7).

Перенос водных масс является сложным процессом, где каждая частица, участвующая в нем, одновременно находится под воздействием не только течения, но также волн и перемешивания. При характеристике течений необходимо учитывать не только данные о гидрометеорологических факторах, вызывающих течения или влияющих на их развитие, но также морфометрию водоема (данные о рельефе дна, островах, берегах). К числу процессов и явлений, влияющих на развитие течений, относятся турбулентное перемешивание, термический бар, слой температурного скачка.

Течения в водохранилищах образуются в результате действия градиентных сил, а также под воздействием касательного напряжения на водную поверхность. В прибрежной зоне в возникновении течений активное участие принимает энергия, освобождающаяся при разрушении волн. Помимо отмеченных первопричин, обусловливающих возникновение течения, на перемещение водной массы в водохранилище существенное влияние оказывают силы инерции, сила трения, отклоняющая сила вращения Земли и центробежная сила. Они способны значительно видоизменить образовавшиеся ранее течения. Соотношение действующих сил, в первую очередь силы тяжести, касательного напряжения и силы трения определяют направление и скорость течения в водохранилищах.

Рис. 3.7. Характер трансформации стоковых течений в малом речном водохранилище на примере Чигиринского.

Градиентные силы в условиях водохранилища наиболее часто проявляются как горизонтальная составляющая силы тяжести, возникающая при наклоне уровневой поверхности водоема. Чем больше перекос водной поверхности, тем больше градиентная сила и тем ярче выражено течение. В водохранилищах наибольшие уклоны характерны для верхних районов (район выклинивания подпора), где и отмечаются наибольшие скорости течения.

Движение водной массы под воздействием ветра осуществляется силой касательного напряжения, а также посредством давления ветра на наветренные склоны волн. Касательное напряжение выражают функцией скорости ветра. Наряду со скоростью ветра в выражении касательного напряжения учитывают параметры волн. Сила инерции появляется при малейшем изменении скорости перемещения и направления движения водной массы. С прекращением действия сил, обусловивших появление течения, его дальнейшее существование поддерживается силой инерции.

В формировании течений силы внутреннего трения (вязкость жидкости) играют двоякую роль: они обусловливают передачу движения от слоя к слою и приводят к диссипации энергии, ослаблению и прекращению существования течений. Величина силы внутреннего трения пропорциональна коэффициенту турбулентного внутреннего трения, а также вертикальному градиенту скорости. Отмеченный коэффициент зависит от скорости течения, глубины и стратифицированности водной массы. В стратифицированных водоемах отмечается его наименьшее значение.

Рис. 3.8. Схема циркуляционных течений в прплотинном озерном районе Тетеринского водохранилища, рассчитанная по динамическому методу: а – в поверхностном слое; б – на глубине 1 м; в – на глубине 2 м.

Отклоняющее действие вращения Земли (сила Кориолиса) — прямо пропорционально скорости течения и направлено перпендикулярно движению. Сила Кориолиса — инерционная сила, так как она оказывает влияние только на направление движения, не изменяя его скорости (рис.3.8). Соответственно и течения, на развитие которых сила Кориолиса оказывает существенное влияние, называют инерционными.

Центробежная сила проявляется в случае криволинейных движений, обусловленных влиянием береговой линии с весьма малыми радиусами кривизны. Для условий водохранилищ это влияние мало заметно.