- •Предисловие

- •История развития территории

- •Рельеф и геологическое строение

- •Климат и поверхностные воды

- •Почвенно-растительный покров и животный мир

- •Физико-географическое районирование

- •Природные ресурсы и антропогенные изменения природы

- •История развития и геологическое строение

- •Почвы, растительность и животный мир

- •Физико-географическое районирование

- •Средняя сибирь

- •Геологическое строение и история развития территории

- •Многолетняя мерзлота

- •Почвы, растительность и животный мир

- •Природные зоны и провинции

- •Природные ресурсы

- •Антропогенные изменения природы

- •Рельеф и геологическое строение

- •Корякско-камчатско-курильская страна

- •Амурско-приморско-сахалинская страна

- •Байкальская горная страна

- •Алтайско-саянская горная страна

- •Заключение

- •Рекомендуемая литература

Антропогенные изменения природы

В XV—XVI вв. в Средней Сибири жили малочисленные народности и племена, разбросанные на огромной территории. Лишь якуты, населявшие Лено-Вилюйскую (Центральноякут- ckvîo! равнину и прилегающие к ней до-.лины рек, занимались ск<тжодс гвом (коневодством). «охотой и рыболовством, остальные — охотой и рыболовством. Некоторые племена имели оленей.

После присоединения территории к России хозяйственный уклад населения по сути не изменился, лишь усилилось освоение пушных ресурсов. Хозяйственная жизнь в XVII в. в той или иной мере была связана с пушниной — «мягкой рухлядью». Освоение пушных богатств Средней Сибири продолжалось и в XVIII—XIX вв., но в Предсаянье постепенно начало развиваться земледелие. Уже в начале XVIII столетия в Предсаянье проживало 40% населения, а к концу XIX в. — 80% населения Средней Сибири. К середине XVIII в. здесь был проложен Московский (Сибирский) тракт к побережью Тихого океана, а в 1893— 1899 гг. железная дорога — часть Транссибирской магистрали. Это способствовало дальнейшему росту населения и развитию сельского хозяйства для удовлетворения потребностей всего местного населения. На всей остальной территории продолжал развиваться пушной промысел.

С середины XIX в. проявились очаги золотодобычи в Енисейском кряже, а в последние годы столетия, когда потребовался уголь в связи с эксплуатацией железной дороги, началась его добыча в Черемховском бассейне. В Предсаянье и в отдельных местах близ Ангары начались лесоразработки. Все это привело к изменениям природы в юго-западной, предсаянной, части Средней Сибири. На остальной территории изменения коснулись лишь животного мира. Из-за неумеренной охоты основной объект промысла — соболь во многих местах исчез почти полностью. Существенно сократилась и численность белки.

Сложившееся направление хозяйства в Средней Сибири сохранялось и в послереволюционные годы. При этом очаговое земледелие продвигалось в более северные районы, увеличивалось поголовье скота, возрастали объемы лесозаготовок в бассейне Ангары и в верховьях Лены. В советское время возникли новые очаги промышленного освоения Средней Сибири на базе использования ее минеральных ресурсов в районах Норильска и Мирного. Все это повлекло за собой увеличение воздействия человека на природу, но при этом сохранился локальный характер самого воздействия. Лишь непреднамеренное влияние на растительность охватило значительные территории. Это связано с распространением лесных пожаров, чаще всего возникающих по вине человека.

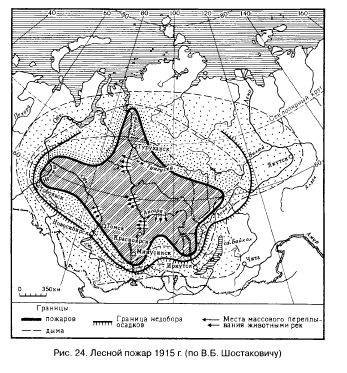

Пожары иногда охва тывали огромные пространства. Так, катастрофический пожар 1915 г. распространился от Саян до низовьев Енисея и от Оби до верховьев Подкаменной Тунгуски. Во время этого пожара было уничтожено около половины лесов в бассейне Енисея в пределах Сродней Сибири. Особенно многочисленные и обширные пожары характерны для сухих лет (1925, 1927, 1962, 1971 и др.). Анализ распределения площадей старых гарей показал, что они обнаруживают непосредственную связь с населенными пунктами и трассами дорог.

Целенаправленное изменение растительного покрова происходило в процессе расширения пахотных земель. В Предсаянье естественная растительность заменена посевами сельскохозяйственных культур на значительных площадях. Здесь расположены два крупных массива пахотных земель: вокруг Красноярска — Канска и Иркутска — Черемхово. В Центральной Якутии, в бассейнах Ангары и Подкаменной Тунгуски земледелие носит по-прежнему очаговый характер. Пахотные земли здесь приурочены к низким террасам рек с наиболее плодородными почвами. В Центральной Якутии есть аласы, созданные человеком на месте специально спущенных термокарстовых озер с целью увеличения высокоурожайных луговых угодий. В бассейне Ангары и близ Олекминска на Лене существенно изменился возрастной и видовой состав лесов в связи с проводимыми здесь в значительных масштабах лесозаготовками.

Экономической основой развития хозяйства Средней Сибири в настоящее время является приближение промышленности к источникам сырья. Но освоение природных ресурсов в условиях сурового сибирского климата требует больших затрат и бережного отношения к природе в процессе эксплуатации ее ресурсов. В последние десятилетия XX в. появлялось все больше очагов локального изменения природы в ходе добычи полезных ископаемых, при транспортном и энергетическом строительстве.

Человек активно вторгается в природу и часто изменяет режим многолетней мерзлоты, что влечет за собой не только изменение почвенно-растительного покрова, но нередко и рельефа. Эти изменения оказываются часто необратимыми, хотя и не охватывают пока больших площадей. Основными районами воздействия человека на природу являются бассейн Ангары, районы Норильска, Западной Якутии и Центральноякутской равнины.

Для сохранения уникальных и типичных природных комплексов, для охраны животных и реакклиматизации овцебыков был создан один из крупнейших в стране Таймырский заповедник (1979) на площади 1,3 млн га. В 1985 г. в низовьях Лены создан Усть-Ленский заповедник (около 1,5 млн га), а в Тунгусской провинции — Центральносибирский (площадь чуть менее 1 млн га). В 1988 г. в центральной и юго-западной частях плато Путорана был организован Путоранский заповедник, имеющий площадь более 1,8 млн га. На побережье Таймыра находится несколько участков Большого Арктического заповедника.

СЕВЕРО-ВОСТОК СИБИРИ

Северо-Восток Сибири расположен к востоку от долин Лены и нижнего течения Алдана, от Верхоянского хребта до берегов Берингова моря и омывается морями Северного Ледовитого и Тихого океанов на севере и юге. Он находится в восточном и западном полушариях. 180-й меридиан пересекает территорию от острова Врангеля до залива Креста. На Чукотском полуострове находится крайняя восточная точка России и всей Евразии — мыс Дежнева.

Территория представляет гигантский полуостров Евразии площадью более 2,5 млн км2. Почти через среднюю его часть проходит Северный полярный круг. Географическое положение в приполярных и заполярных широтах близ холодных морей и расчлененный рельеф с полукольцевым орографическим барьером с юга, запада и востока и покатостью к северу предопределили суровые природные условия страны с яркими, необычно контрастными физико-географическими процессами, типичными только для этой территории.

Северо-Восток Сибири — страна молодых и древних структур, выраженных горными системами, кряжами, нагорьями, плоскогорьями, приморскими и межгорными равнинами. В рельефе сочетаются древнеледниковые формы и современные горные ледники, глубокие террасированные долины с многочисленными термокарстовыми озерами. Преобладает субарктический климат, развиты почти сплошная многолетняя мерзлота, ископаемый лед и гигантские наледи — тарыны. Здесь многие реки зимой промерзают до дна, а в некоторых долинах, напротив, выходят подмерзлотные теплые воды и всю зиму питают незамерзающие водотоки. Широко распространены редкостойная лиственничная тайга и заросли кедрового стланика. Большие площади занимают равнинные и горные тундры. Встречаются участки степной растительности вплоть до севера Чукотского полуострова. Все это — специфические черты природы Северо- Востока как самостоятельной физико-географической страны.

Из Якутска за реку Лену и далее через Верхоянские горы б неизведанную страну Северо-Восток Сибири уходили землепроходцы (Иван Ребров — 1633—1636 гг., Семен Дежнев — 1640— 1669 гг.), экспедиции русских путешественников и исследователей (Ф.П. Врангель — 1820—1824 гг., А.Ф. Миддендорф — 1842— 1846 гг., Г.И. Майдель — 1868—1870 гг., Э.В. Толль — 1885—1902 гг., И.Д. Черский — 1891 —1892 и др.) и многие промышленники.

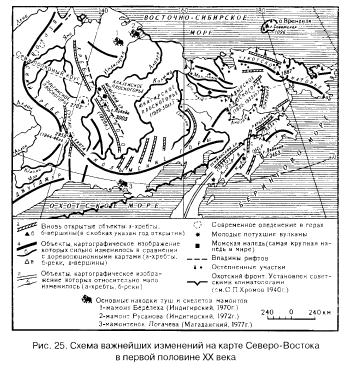

В первой половине XX в. на Северо-Востоке были сделаны крупнейшие географические открытия (рис. 25). Геолог C.B. Обручев и геодезист (позднее картограф) К.А. Салигцев в 1926 г. пересекли Верхоянский хребет и открыли огромную горную страну — хребет Черского, а в 1929—1930 гг. — два плоскогорья, Юкагирское и Алазейское.

В годы Великой Отечественной войны исследования Северо- Востока в широком масштабе проводили геодезисты, географы, геологи, гидрологи и другие специалисты. В это время были открыты самая высокая точка Северо-Востока, названная горой Победа (3003 м), районы современного оледенения в горах Черского (Буордахский массив) и Сунтар-Хаята и месторождения многих полезных ископаемых.