- •Глава 6 переливание крови и кровезаменителей

- •Общие вопросы трансфузиологии

- •Организация трансфузиологической службы

- •Охрана здоровья доноров

- •Обследование доноров

- •Эритроцитарные антигены

- •Лейкоцитарные антигены

- •Групповые антитела

- •Подтипы антигена а

- •Определение групп крови с помощью стандартных изогемагглютинирующих сывороток

- •Определение групп крови перекрёстным способом

- •Особенности исследуемой крови

- •Лабораторные способы определения резус-фактора

- •Возможные ошибки

- •Значение групповой принадлежности при гемотрансфузии

- •Правило Оттенберга

- •Особенность совместимости по резус-фактору

- •Современные правила переливания крови

- •Переливание крови и её компонентов

- •Абсолютные и относительные показания к гемотрансфузии

- •Противопоказания к гемотрансфузии

- •Переливание донорской крови

- •Пробы на индивидуальную совместимость

- •Биологическая проба

- •Осуществление гемотрансфузии

- •Заполнение документации

- •Наблюдение за больным после гемотрансфузии

- •Виды, компоненты и препараты крови

- •Понятие о компонентной гемотерапии

- •Препараты крови

- •Кровезамещающие растворы

- •Кровезаменители гемодинамического действия

- •Производные декстрана

- •Препараты желатина

- •Производные гидроксиэтилкрахмала

- •Кровезаменители для парентерального питания

- •Белковые препараты

- •Жировые эмульсии

- •Осмотические диуретики

- •Эмульсии перфторуглеродов

- •Инфузионные антигипоксанты

- •Воздушная эмболия

- •Тромбозы и эмболии

- •Острая почечная недостаточность

- •Развитие банальной хирургической инфекции

Особенности исследуемой крови

Развитие неспецифической панагглютинации может быть связано не только с низкой температурой, но и с качествами самой крови.

Панагглютинацию при бактериальном заражении исследуемой крови в 1927 г. описал Томсен. Этот феномен (феномен Томсена) характеризуется агглютинацией крови с сыворотками всех групп и сывороткой собственной крови.

Сущность явления заключается в том, что сыворотка при комнатной температуре даёт агглютинацию со всеми эритроцитами, даже со своими собственными (аутоагглютинация), а эритроциты в то же время дают агглютинацию со всеми сыворотками, даже с сыворотками группы AB(IV).

Подобное явление описано при различных заболеваниях: болезнях крови, спленомегалии, циррозе печени, инфекционных заболеваниях и т.д. Панагглютинацию крайне редко наблюдают и у здоровых людей. Панагглютинацию и аутоагглютинацию выявляют только при комнатной температуре; при температуре, близкой к температуре человеческого тела, этих явлений не происходит.

Во избежание ошибок необходимо не допускать определения группы крови при температуре ниже 15 ?С. Если при определении групповой принадлежности агглютинация происходит с сыворотками групп 0(I), A(II) и B(III) всегда следует проводить реакцию с сывороткой группы AB(IV). Только в том случае, если в этой капле не будет агглютинации, можно исключить панагглютинацию и отнести кровь к группе AB0(IV). При наличии агглютинации с сывороткой AB(IV) необходимо подогреть кровь до 37 ?С и провести реакцию при этой температуре, при этом панагглютинация и аутоагглютинация исчезают.

При некоторых заболеваниях отмечают снижение агглютинабельности агглютиногенов эритроцитов (хронические инфекционные за- болевания, онкологические заболевания, болезни крови и др.). При этом так же, как и при наличии слабого антигена A2, следует чётко соблюдать условия и время реакции.

Во всех случаях нечёткого или сомнительного результата необходимо повторное определение группы крови при помощи стандартных сывороток других серий, а также перекрёстным способом.

Определение резус-фактора Антигенная система резус-фактора

В 1940 г. К. Ландштейнер и А. Винер обнаружили в эритроцитах человека совершенно новый антиген, названный ими резус-фактором (Rh). Резус-фактор присутствует в крови 85% людей, а у 15% отсутствует.

Система антигенов резус представлена пятью основными антигенами: D, C, с, Е, e (ранее считали, что их шесть, но позже было доказано, что аллельного гена d не существует). C и с, а также Е и e - аллельные антигены. Каждая из хромосом несёт только три гена из пяти: D, С или с, Е или е.

Номенклатура Dd, Cc, Ее была предложена Р. Фишером и Р. Рейсом. Другая номенклатура (Rh-Hr) была введена А. Винером. Он обозначил шесть резус-антигенов следующим образом: Rh0 (D), rh'(C), rh»(E), Hro(d), hr'(c), hr»(e).

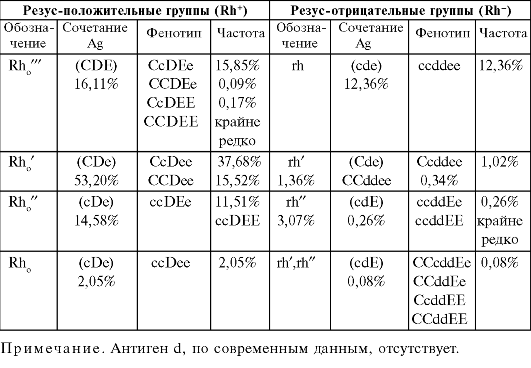

Указанные пять антигенов резус (исключая антиген d) встречают в эритроцитах в виде одного из 18 возможных сочетаний (табл. 6-5). Фенотипически каждый человек содержит 5, 4 или 3 антигена резус в зависимости от количества генов, по которым он гомозиготен. Однако генотипическую формулу изображают шестью буквами, например, cDE/CDe, обозначающими три гена резус, унаследованных с хромосомой одного из родителей, три - с хромосомой другого.

Наиболее активен из всех антигенов Rho(D) - резус-фактор. В зависимости от его наличия или отсутствия кровь людей делят на резус-положительную (Rh+) и резус-отрицательную (Rh-).

Иначе подходят к оценке резус-принадлежности доноров. Необходимо дополнительное исследование крови доноров по факторам Е и С. Резус-отрицательными могут быть только доноры, в крови которых отсутствуют все три антигена (D, С, Е). Такой подход к оценке резус-принадлежности доноров позволяет исключить возможность сенсибилизации реципиента к любому из трёх основных антигенов:

Rho(D), rh'(C), rh»(E).

В повседневной практике переливания крови ограничиваются определением у реципиента только антигена Rho(D).

Таблица 6-5. Aнтигенные группы системы резус-фактор (по M.A. Умно- вой, 1983)

Существует подтип этого антигена Du, отличающийся по структуре и количеству экспрессируемых молекул на строме эритроцитов. Иммуногенность антигена Du значительно снижена, и выявить его сложнее, чем резус-фактор. Подтип Du имеет существенное значение, так как приводит к синтезу особых антител. Они могут стать причиной развития резус-несовместимости крови донора и реципиента. При наличии Du кровь реципиента считают отрицательной, а кровь донора - положительной.

Aнтигены резус - липопротеиды. Они очень активны и способны вызывать образование иммунных антител. Резус-антитела, будучи иммунными (неполными, моновалентными, блокирующими), могут фиксироваться к резус-положительным эритроцитам, не вызывая их склеивания. Они агглютинируют эритроциты только в присутствии коллоидных растворов, протеолитических ферментов или под действием специально приготовленной антиглобулиновой преципитирующей сыворотки. Неполные антитела относят к иммуноглобулинам класса G.

Наличие резус-антигена выявляют у эмбриона начиная с 5-8-й нед, оно хорошо выражено на сроке гестации 3-4 мес. Существова-

ние антигенов системы резус в эритроцитах человека - физиологическое явление, антител к этим антигенам в организме людей с резус-положительными эритроцитами нет. Образование иммунных антител происходит при поступлении в организм человека чужеродного ему изоантигена. У сенсибилизированных людей с резус-отрицательными эритроцитами антитела анти-D содержатся не только в крови, но и в экссудате, транссудате, моче, слезе и других средах.

Способы определения резус-фактора

Все методы определения резус-фактора делят на способы, применяемые в клинической практике, и лабораторные способы.

Способы определения Rh0(D) в клинической практике

В клинических условиях (в приёмном покое, хирургическом отделении, операционной), где нет специального лабораторного оборудования, используют экспресс-методы определения Rho(D) (D-фактора).

Экспресс-метод определения стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева

Для исследования можно использовать свежую несвернувшуюся кровь, взятую из пальца (или вены) непосредственно перед исследованием, или консервированную кровь без предварительной обработки, а также эритроциты из пробирки после формирования сгустка и отстаивания сыворотки.

Методика проведения реакции. Исследование проводят в центрифужных пробирках объёмом не менее 10 мл. На дно пробирки вносят одну каплю стандартного универсального реагента, представляющего собой антирезусную сыворотку группы АВ(IV), разведённую 33% раствором декстрана (ср. мол. масса 50 000-70 000). Затем в неё добавляют одну каплю исследуемой крови (или эритроцитов). Круго- вым вращением пробирки содержимое размазывают по её внутренней поверхности таким образом, чтобы содержимое растеклось по стенкам. Это значительно ускоряет агглютинацию и делает её крупнолепестковой. Агглютинация на стенках пробирки наступает, как правило, в течение первой минуты, но для образования устойчивого комплекса антиген-антитело и чёткой агглютинации наблюдать следует не менее 3 мин. Затем для исключения неспецифической агрегации эритроцитов в пробирку добавляют 2-3 мл физиологического

раствора и перемешивают путём одно-двукратного перевертывания пробирки (без взбалтывания!).

Трактовка результатов. Наличие агглютинации (крупные хлопья на фоне просветлённой жидкости) указывает на резус-положительную принадлежность исследуемой крови. Отсутствие агглютинации (в пробирке гомогенно окрашенная розовая жидкость) свидетельствует о резус-отрицательной принадлежности исследуемой крови.