- •Контрольные вопросы к экзамену учебной дисциплины «Биохимия»

- •2.Уровни структурной организации белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная, домены, надмолекулярные структуры

- •3. Связь свойств, функций и активности белков с их структурной организацией (специфичность, видовая принадлежность, эффект узнавания, динамичность, эффект кооперативного взаимодействия).

- •4. Факторы повреждения структуры и функции белков, роль повреждений в патогенезе заболеваний. Протеинопатии.

- •5. Первичная структура белков. Зависимость свойств и функций белков от их первичной структуры. Изменения первичной структуры, протеинопатии.

- •6. Роль протеомики в оценке патологических состояний

- •7.Миоглобин и гемоглобин. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц гемоглобина. Эффект Бора. Роль 2,3 –бифосфоглицерата.

- •9. Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса – Ментона. Преобразование Лайнуивера – Бэрка

- •10. Строение ферментов. Кофакторы и коферменты. Активный центр, строение, функции, связь со специфичностью действия ферментов. Возможность изменения специфичности (трансформация).

- •11. Международная классификация и номенклатура ферментов. Шифр ферментов. Классификация ферментов по их локализации в органах и клетках (компартментализация).

- •12. Ингибирование активности ферментов: обратимые, необратимые, конкурентные, неконкурентное. Принцип применения лекарственных препаратов, основанный на ингибировании ферментов (примеры).

- •1. Конкурентное ингибирование

- •2. Неконкурентное ингибирование

- •1. Специфические и неспецифические

- •2. Необратимые ингибиторы ферментов как

- •13. Изоферменты. Особенности строения и функционирования (рассмотреть на примере лдг). Значение определения изоферментного спектра ферментов в диагностике заболеваний.

- •14. Аллостерическая регуляция. Ингибирование по принципу обратной связи.

- •15. Регуляция активности и количества ферментов (аллостерическая, регуляция путем фосфорилирования и дефосфорилирования, ограниченного протеолиза проферментов)

- •16. Первичные и вторичные ферментопатии. Биохимические механизмы развития патологий. Примеры заболеваний.

- •17. Энзимодиагностика и энзимотерапия. Ингибиторы ферментов как лекарственные препараты

- •18. Зависимость скорости ферментативных реакций от температуры, рН, концентрации субстратов (индукция и репрессия ферментов). Индукция к лекарственным веществам.

- •19. Кофакторы и коферменты. Водорастворимые витамины, как предшественники коферментов. Металлоферменты и ферменты, активируемые металлами

- •1. Роль металлов в присоединении субстрата

- •2. Роль металлов в стабилизации третичной

- •3. Роль металлов в ферментативном

- •4. Роль металлов в регуляции активности

- •1. Механизм "пинг-понг"

- •2. Последовательный механизм

- •Модуль II. Введение в обмен веществ. Биологическое окисление

- •20. Основные пищевые вещества. Суточная потребность. Незаменимые факторы питания

- •21.Переваривание основных пищевых веществ (жиров, белков, углеводов), ферменты пищеварительных соков. Наследственная непереносимость пищевых веществ.

- •22. Витамины. Классификация, функции. Алиментарные и вторичные авитаминозы и гиповитаминозы, их следствия, подходы к профилактике.

- •1. Образование и роль соляной кислоты

- •2.Механизм активации пепсина

- •3.Возрастные особенности переваривания белков в желудке

- •4. Нарушения переваривания белков в желудке

- •1. Активация панкреатических ферментов

- •2. Специфичность действия протеаз

- •24. Биологическое окисление. Особенности, функции. Макроэргические соединения. Синтез атф. Аэробный и субстратный типы окислительного фосфорилирования Превращение метаболической энергии в тепло.

- •25. Характеристика мультиферментных комплексов цепи переноса электронов. Структурная организация дыхательной цепи, ее функции (энергетическая, терморегуляторная) и место в системе дыхания

- •28. Микросомальное окисление, его организация, биологическая роль, связь с условиями внешней среды. Возможные побочные эффекты.

- •30. Механизм защиты от токсического действия кислорода. Антиоксидантная система

- •2. Антиоксидантная система

- •32. Нарушения энергетического обмена, причины. Гипоэнергетические (энергодефицитные) состояния, их причины и последствия.

- •Гипоэнергетические состояния

- •33. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Строение пируватдегидрогеназного комплекса, роль витамина в-1

- •34. Цикл лимонной кислоты (цикл Кребса), последовательность реакций, характеристика окислительных ферментов, связь с цепью переноса электронов, энергетическая и пластическая функции.

- •Модуль III. Обмен и функции углеводов

- •35. Метаболизм фруктозы и галактозы, связь с онтогенезом. Галактоземия, фруктозурия.

- •36. Основные углеводы пищи. Общая схема источников и путей расходования глюкозы в организме.

- •37. Гликолиз, последовательность реакций, связь с общими путями катаболизма (полное аэробное окисление глюкозы). Физиологическая роль процесса.

- •38. Анаэробное окисление глюкозы (анаэробный гликолиз), последовательность реакций, физиологическое значение, регуляция. Судьба молочной кислоты.

- •39. Метаболизм фруктозы и галактозы, связь с онтогенезом. Галактоземия, фруктозурия.

- •40. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы, окислительные реакции, энергетическая функция, образование восстановительных эквивалентов и рибозы.

- •41. Глюконеогенез. Ключевые реакции, роль пирувата, лактата, аминокислот. Значение процесса, регуляция. Роль биотина.

- •42. Синтез и распад гликогена: биологическое значение процесса. Зависимость от ритма питания. Регуляция. Гликогенозы и агликогенозы.

- •43. Поддержание физиологического уровня глюкозы в крови. Цикл Кори и глюкозо-аланиновый цикл.

- •44. Гипо- и гипергликемия, почечный порог для глюкозы, глюкозурия. Толерантность к глюкозе.

- •45. Особенности обмена глюкозы в различных тканях (мышцы, эритроциты, мозг, жировая ткань, печень). Зависимость путей использования глюкоза от ритма и характера питания.

- •Модуль IV. Структура, функция и обмен липидов. Биологические мембраны, строение, функции

- •47. Повреждение мембран, связь с развитием болезней. Основные повреждающие факторы. Перекисное окисление липидов (пол). Роль неблагоприятной экологической обстановки в активации этого процесса.

- •49. Ненасыщенные и полиненасыщенные (пнжк) жирные кислоты. Зависимость их концентрации от питания. W-3 и w-6 жирные кислоты как предшественники синтеза эйкозаноидов, простагландинов и лейкотриенов.

- •50. Транспортные липопротеины крови, особенности строения, функции. Апобелки. Роль липопротеинлипазы и лецитин-холестерин-ацилтрансферазы (лхат).

- •51.Метаболизм плазменных липопротеинов. Атерогенные и антиатерогенные липопротеины. Дислипопротеинемии, гиперлипопротеинемии. Атеросклероз. Коэффициент атерогенности.

- •52. Различия синтеза триацилглицеринов (таг) в печени и жировой ткани. Взаимопревращение глицерофосфолипидов. Жировое перерождение печени. Липотропные факторы.

- •53. Депонирование и мобилизация жиров, биологическая роль процессов, зависимость от ритма питания и физической нагрузки. Гормональная регуляция липолиза и липогенеза.

- •55. Синтез и использование кетоновых тел. Гиперкетонемия, кетонурия, ацидоз при сахарном диабете и голодании.

- •56. Синтез и функции холестерина. Образование мевалоновой кислоты. Регуляция процесса, гмг-КоА-редуктаза. Транспорт и выведение холестерина из организма.

- •57. Обмен полиненасыщенных жирных кислот. Образование эйкозаноидов, строение, номенклатура, биосинтез, биологическая роль.

- •58. Желчь, желчные кислоты (первичные и вторичные). Желчные мицеллы их образование и роль Применение хенодезоксихолевой кислоты для лечения болезни.

- •59.Синтез жирных кислот, пальмитат синтетазный комплекс, строение, последовательность реакций. Источники восстановительных эквивалентов. Микросомальная система удлинения жирных кислот.

- •Модуль V. Обмен белков и аминокислот

- •2. Оксидаза l-аминокислот

- •3. Оксидаза d-аминокислот

- •3. Биологическое значение трансаминирования

- •2. Органоспецифичные аминотрансферазы ант и act

- •1. Реакции синтеза мочевины

- •2. Энергетический баланс процесса

- •3. Биологическая роль орнитинового цикла

- •Модуль VI. Обмен и функции нуклеиновых кислот. Матричные биосинтезы.

- •Модуль VII. Гормоны. Гормональная регуляция метаболических процессов

- •81. Гормоны поджелудочной железы. Строение, образование, механизм действия инсулина и глюкагона.

- •82. Кальций и фосфор. Биологические функции, распределение в организме. Регуляция обмена, участие паратгормона, кальцитонина и активных форм витамина d.

- •83. Гормоны коры надпочечников: минерало - и глюкокортикоиды. Строение, синтез. Влияние на водно-солевой обмен, обмен белков, липидов и углеводов.

- •84. Йодсодержащие гормоны, строение, биосинтез, Влияние на обмен веществ. Изменения обмена при гипертиреозе и гипотиреозе.

- •85. Адреналин. Строение, биосинтез, биологическая роль.

- •86. Гормоны передней доли гипофиза, строение, место в системе регуляции. Биологическая роль.

- •87. Гормоны задней доли гипофиза (вазопрессин и окситоцин), строение, биологическая роль.

- •88. Половые гормоны: мужские и женские, влияние на обмен веществ.

- •89. Гипер- и гипопродукция гормонов (разобрать на примерах гормонов щитовидной железы, надпочечников). Модуль VIII. Биохимия крови и мочи

- •90. Общий белок и белковый спектр плазмы крови. Альбумины и глобулины их функции, гипо - и гиперпротеинемия, диспротеинемии, парапротеинемии.

- •92.Каликреин-кининовая система, синтез кининов, биологическая роль.

- •93. Форменные элементы крови. Особенности метаболизма в эритроцитах и лейкоцитах. Биохимические механизмы, обеспечивающие резистентность эритроцита.

- •94. Синтез гема и гемоглобина. Регуляция этих процессов. Вариации первичной структуры и свойств гемоглобина. Гемоглобинопатии.

- •95. Железо. Транспорт, депонирование, функции, обмен. Нарушения обмена: железодефицитная анемия, гемосидероз, гемохроматоз.

- •96.Дыхательная функция крови. Молекулярные механизмы газообмена в легких и тканях. Факторы, влияющие на насыщение гемоглобина кислородом. Карбоксигемоглобин, метгемоглобин.

- •97.Ферменты крови «собственные» и поступающие при повреждении клеток. Диагностическая ценность анализа белков и ферментов крови

- •98. Белки и ферменты крови. Белки «острой фазы». Физиологически активные пептиды (кининовая система).

- •99. Распад гема, образование, обезвреживание и выделение билирубина. Конъюгированный и неконъюгированный билирубин. Гипербилирубинемии.

- •100. Виды желтух (гемолитическая, паренхиматозная, обтурационная, новорожденных). Диагностическое значение определения билирубина в крови и моче.

- •101. Буферные системы крови: бикарбонатная, фосфатная, белковая, гемоглобиновая. Причины развития и формы ацидоза и алкалоза. Возможные последствия этих отклонений.

- •102. Состав мочи. Нормальные и патологические компоненты. Исследование мочи с целью диагностики болезней.

- •103. Клиническое значение биохимического анализа крови (белки, ферменты, глюкоза, мочевина, железо, кальций и др.).

- •Модуль iх. Биохимии отдельных органов и тканей: соединительной, мышечной, нервной

- •113. Биохимические основы проведения нервного импульса. Роль ферментов, медиаторов, атф, мембранных белков, кальция, калия и натрия.

88. Половые гормоны: мужские и женские, влияние на обмен веществ.

Березов 195-199

Половые гормоны синтезируются в основном в половых железах женщин (яичники) и мужчин (семенники); некоторое количество половых гормонов образуется, кроме того, в плаценте и корковом веществе надпочечников. Следует отметить, что в мужских половых железах образуется небольшое количество женских гормонов и, наоборот, в яичниках синтезируется незначительное количество мужских половых гормонов. Это положение подтверждается исследованиями химической природы гормонов при некоторых патологических состояниях, когда отмечаются резкие сдвиги в соотношении синтеза мужских и женских половых гормонов.

Женские половые гормоны

Основным местом синтеза женских половых гормонов – эстрогенов (от греч. oistros – страстное влечение) – являются яичники и желтое тело; доказано также образование этих гормонов в надпочечниках,семенниках и плаценте. Впервые эстрогены обнаружены в 1927 г. вмоче беременных, а в 1929 г. А. Бутенандт и одновременно Э. Дойзи выделили из мочи эстрон, который оказался первым стероидным гормоном, полученным в кристаллическом виде.

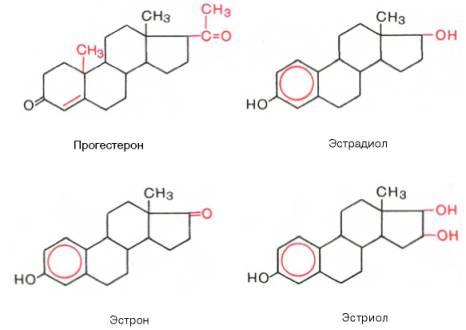

В настоящее время открыты 2 группы женских половых гормонов, различающихся своей химической структурой и биологической функцией: эстрогены (главный представитель – эстрадиол) ипрогестины (главный представитель – прогестерон). Приводим химическое строение основных женских половых гормонов:

Наиболее активный эстроген – эстрадиол, синтезируется преимущественно в фолликулах; два остальных эстрогена являются производными эстра-диола и синтезируются также в надпочечниках иплаценте. Все эстрогены состоят из 18 атомов углерода. Секрецияэстрогенов и прогестерона яичником носит циклический характер, зависящий от фазы полового цикла: в первой фазе цикла синтезируются в основном эстрогены, а во второй – преимущественнопрогестерон.

Предшественником этих гормонов, как и кортикостероидов, ворганизме является холестерин, который подвергается последовательным реакциям гидроксилирования,окисления и отщепления боковой цепи с образованием прегненолона. Завершается синтез эстрогеновуникальной реакцией ароматизации первого кольца, катализируемой ферментным комплексом микросомароматазой. Предполагают, что процесс ароматизации включает минимум три оксидазные реакции и все они зависят от цито-хрома Р-450.

Следует указать, что во время беременности в женском организме функционирует еще один эндокринный орган, продуцирующий эстрогены и прогестерон,– плацента. Установлено, что одна плацента не может синтезировать стероидные гормоны и функционально полноценным эндокринным органом, скорее всего, является комплекс плаценты и плода – фетоплацентарный комплекс (от лат. foetus – плод). Особенность синтеза эстрогенов заключается также в том, что исходный материал – холестерин – поставляетсяорганизмом матери; в плаценте осуществляются последовательные превращения холестерина в прегненолон и прогестерон. Дальнейший синтез осуществляется только в тканях плода.

Ведущую роль в регуляции синтеза эстрогенов и прогестерона играют гонадотропные гормоны гипофиза(фоллитропин и лютропин), которые опосредованно, через рецепторы клеток яичника и систему аденилатцик-лаза–цАМФ и, вероятнее всего, путем синтеза специфического белка, контролируют синтез гормонов. Основная биологическая роль эстрогенов и прогестерона, синтез которых начинается после наступления половой зрелости, заключается в обеспечении репродуктивной функции организма женщины. В этот период они вызывают развитие вторичных половых признаков и создают оптимальные условия, обеспечивающие возможность оплодотворения яйцеклетки после овуляции. Прогестерон выполняет в организме ряд специфических функций: подготавливает слизистую оболочку матки к успешной имплантации яйцеклетки в случае ее оплодотворения, а при наступлении беременности основная роль – сохранение беременности; оказывает тормозящее влияние на овуляцию и стимулирует развитие ткани молочной железы. Эстрогеныоказывают анаболическое действие на организм, стимулируя синтез белка.

Распад эстрогенов, по-видимому, происходит в печени, хотя природа основной массы продуктов их обмена, выделяющихся с мочой, пока не выяснена. Они экскретируются с мочой в виде эфиров с серной илиглюкуроновой кислотой, причем эстриол выделяется преимущественно в виде глюкуронида, а эстрон – эфира с серной кислотой. Прогестерон сначала превращается в печени в неактивный прегнандиол, который экскре-тируется с мочой в виде эфира с глюкуроновой кислотой.

В медицинской практике широкое применение получили природные гормоны и синтетические препараты, обладающие эстрогенной активностью, которые в отличие от первых не разрушаются в пищеварительном тракте. К синтетическим эстрогенам относятся диэтилстильбэстрол и син-эстрол, являющиеся производными углеводорода стильбена.

Оба этих препарата и ряд других производных стильбена нашли также применение в онкологической практике: они тормозят рост опухоли предстательной железы

Мужские половые гормоны

Внутрисекреторная функция мужских половых желез была установлена в 1849 г., однако только в 1931 г. А. Бутенандтом из мочимужчин был выделен гормон в кристаллическом виде, который оказывал стимулирующее действие на рост петушиного гребня каплунов. Этот гормон был назван андростероном (от греч. andros – мужчина, а предложенная его химическая структура подтвержденахимическим синтезом, осуществленным в 1934 г. одновременно А. Бутенандтом и Л. Ружичкой. Позже из мочи мужчин был выделен еще один гормон – дегидроэпиандростерон, который обладал меньшей биологической активностью. В дальнейшем группа С19-стероидов (состоят из 19 атомов углерода), обладающих способностью ускорять рост петушиного гребня, была названа андрогенами. В то же времягормон, выделенный из ткани семенников, оказался активнееандростерона почти в 10 раз и был идентифицирован в видетестостерона (от лат. testis – семенник). Строение всех трехандрогенов может быть представлено в следующем виде:

Андрогены в отличие от эстрогенов имеют две ангулярные метильные группы (у С10- и С13-атомов); в противоположность ароматическому характеру кольца А эстрогенов тестостерон, кроме того, содержит кетон-ную группу (как и кортикостероиды).

Биосинтез андрогенов осуществляется главным образом в семенникахи частично в яичниках и надпочечниках. Основными источниками ипредшественниками андрогенов, в частности тестостерона, являютсяуксусная кислота и холестерин. Существуют экспериментальные доказательства, что путь биосинтезатестостерона от стадии холестерина включает несколько последовательных ферментативных реакций через прегненолон и 17-α-окси-прегненолон (см. ранее). Регуляция биосинтеза андрогенов в семенникахосуществляется гонадотропными гормонами гипофиза (ЛГ и ФСГ), хотя механизм их первичного эффекта досих пор не раскрыт; в свою очередь андрогены регулируют секрецию гонадотропинов по механизму отрицательной обратной связи, блокируя соответствующие центры в гипоталамусе.

Биологическая роль андрогенов в мужском организме в основном связана с дифференцировкой и функционированием репродуктивной системы, причем в отличие от эстрогенов андрогенные гормоны уже в эмбриональном периоде оказывают существенное влияние на дифференцировку мужских половых желез, а также других тканей, определяя характер секреции гонадотропных гормонов у взрослых. Во взросломорганизме андрогены регулируют развитие мужских вторичных половых признаков, сперматогенез всеменниках и т.д. Следует отметить, что андрогены оказывают значительное анаболическое действие, выражающееся в стимуляции синтеза белка во всех тканях , но в большей степени в мышцах. Для реализации анаболического эффекта андрогенов необходимым условием является присутствие соматотропина. Имеются данные, свидетельствующие об участии андрогенов в регуляции биосинтеза макромолекул в женских репродуктивных органах, в частности синтеза мРНК в матке.

Распад мужских половых гормонов в организме осуществляется в основном в печени по пути образования 17-кетостероидов (см. ранее). Период полураспада тестостерона не превышает нескольких десятков минут. У взрослых мужчин с мочой экскретируется не более 1% неизмененного тестостерона, что свидетельствует о его расщеплении преимущественно в печени до конечных продуктов обмена. Дегидроэпиандростерон в основном экскретируется с мочой в неизмененном виде. При некоторых заболеваниях увеличивается экскреция с мочой гидроксилированных форм андро-генов при эквивалентном снижении выделения классических форм 17-кето-стероидов. Следует указать также на возможность образования 17-кетосте-роидов из тестостерона у женщин. Отмечен высокий уровень частоты рака молочных желез у женщин с пониженной экскрецией 17-кетостероидов. Тестостерон и его синтетические аналоги (тестостерон-пропионат) нашли применение в медицинской практике в качестве лекарственных препаратов при лечении раковой опухолимолочной железы