- •Контрольные вопросы к экзамену учебной дисциплины «Биохимия»

- •2.Уровни структурной организации белков: первичная, вторичная, третичная, четвертичная, домены, надмолекулярные структуры

- •3. Связь свойств, функций и активности белков с их структурной организацией (специфичность, видовая принадлежность, эффект узнавания, динамичность, эффект кооперативного взаимодействия).

- •4. Факторы повреждения структуры и функции белков, роль повреждений в патогенезе заболеваний. Протеинопатии.

- •5. Первичная структура белков. Зависимость свойств и функций белков от их первичной структуры. Изменения первичной структуры, протеинопатии.

- •6. Роль протеомики в оценке патологических состояний

- •7.Миоглобин и гемоглобин. Конформационные изменения и кооперативные взаимодействия субъединиц гемоглобина. Эффект Бора. Роль 2,3 –бифосфоглицерата.

- •9. Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса – Ментона. Преобразование Лайнуивера – Бэрка

- •10. Строение ферментов. Кофакторы и коферменты. Активный центр, строение, функции, связь со специфичностью действия ферментов. Возможность изменения специфичности (трансформация).

- •11. Международная классификация и номенклатура ферментов. Шифр ферментов. Классификация ферментов по их локализации в органах и клетках (компартментализация).

- •12. Ингибирование активности ферментов: обратимые, необратимые, конкурентные, неконкурентное. Принцип применения лекарственных препаратов, основанный на ингибировании ферментов (примеры).

- •1. Конкурентное ингибирование

- •2. Неконкурентное ингибирование

- •1. Специфические и неспецифические

- •2. Необратимые ингибиторы ферментов как

- •13. Изоферменты. Особенности строения и функционирования (рассмотреть на примере лдг). Значение определения изоферментного спектра ферментов в диагностике заболеваний.

- •14. Аллостерическая регуляция. Ингибирование по принципу обратной связи.

- •15. Регуляция активности и количества ферментов (аллостерическая, регуляция путем фосфорилирования и дефосфорилирования, ограниченного протеолиза проферментов)

- •16. Первичные и вторичные ферментопатии. Биохимические механизмы развития патологий. Примеры заболеваний.

- •17. Энзимодиагностика и энзимотерапия. Ингибиторы ферментов как лекарственные препараты

- •18. Зависимость скорости ферментативных реакций от температуры, рН, концентрации субстратов (индукция и репрессия ферментов). Индукция к лекарственным веществам.

- •19. Кофакторы и коферменты. Водорастворимые витамины, как предшественники коферментов. Металлоферменты и ферменты, активируемые металлами

- •1. Роль металлов в присоединении субстрата

- •2. Роль металлов в стабилизации третичной

- •3. Роль металлов в ферментативном

- •4. Роль металлов в регуляции активности

- •1. Механизм "пинг-понг"

- •2. Последовательный механизм

- •Модуль II. Введение в обмен веществ. Биологическое окисление

- •20. Основные пищевые вещества. Суточная потребность. Незаменимые факторы питания

- •21.Переваривание основных пищевых веществ (жиров, белков, углеводов), ферменты пищеварительных соков. Наследственная непереносимость пищевых веществ.

- •22. Витамины. Классификация, функции. Алиментарные и вторичные авитаминозы и гиповитаминозы, их следствия, подходы к профилактике.

- •1. Образование и роль соляной кислоты

- •2.Механизм активации пепсина

- •3.Возрастные особенности переваривания белков в желудке

- •4. Нарушения переваривания белков в желудке

- •1. Активация панкреатических ферментов

- •2. Специфичность действия протеаз

- •24. Биологическое окисление. Особенности, функции. Макроэргические соединения. Синтез атф. Аэробный и субстратный типы окислительного фосфорилирования Превращение метаболической энергии в тепло.

- •25. Характеристика мультиферментных комплексов цепи переноса электронов. Структурная организация дыхательной цепи, ее функции (энергетическая, терморегуляторная) и место в системе дыхания

- •28. Микросомальное окисление, его организация, биологическая роль, связь с условиями внешней среды. Возможные побочные эффекты.

- •30. Механизм защиты от токсического действия кислорода. Антиоксидантная система

- •2. Антиоксидантная система

- •32. Нарушения энергетического обмена, причины. Гипоэнергетические (энергодефицитные) состояния, их причины и последствия.

- •Гипоэнергетические состояния

- •33. Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты. Строение пируватдегидрогеназного комплекса, роль витамина в-1

- •34. Цикл лимонной кислоты (цикл Кребса), последовательность реакций, характеристика окислительных ферментов, связь с цепью переноса электронов, энергетическая и пластическая функции.

- •Модуль III. Обмен и функции углеводов

- •35. Метаболизм фруктозы и галактозы, связь с онтогенезом. Галактоземия, фруктозурия.

- •36. Основные углеводы пищи. Общая схема источников и путей расходования глюкозы в организме.

- •37. Гликолиз, последовательность реакций, связь с общими путями катаболизма (полное аэробное окисление глюкозы). Физиологическая роль процесса.

- •38. Анаэробное окисление глюкозы (анаэробный гликолиз), последовательность реакций, физиологическое значение, регуляция. Судьба молочной кислоты.

- •39. Метаболизм фруктозы и галактозы, связь с онтогенезом. Галактоземия, фруктозурия.

- •40. Пентозофосфатный путь превращения глюкозы, окислительные реакции, энергетическая функция, образование восстановительных эквивалентов и рибозы.

- •41. Глюконеогенез. Ключевые реакции, роль пирувата, лактата, аминокислот. Значение процесса, регуляция. Роль биотина.

- •42. Синтез и распад гликогена: биологическое значение процесса. Зависимость от ритма питания. Регуляция. Гликогенозы и агликогенозы.

- •43. Поддержание физиологического уровня глюкозы в крови. Цикл Кори и глюкозо-аланиновый цикл.

- •44. Гипо- и гипергликемия, почечный порог для глюкозы, глюкозурия. Толерантность к глюкозе.

- •45. Особенности обмена глюкозы в различных тканях (мышцы, эритроциты, мозг, жировая ткань, печень). Зависимость путей использования глюкоза от ритма и характера питания.

- •Модуль IV. Структура, функция и обмен липидов. Биологические мембраны, строение, функции

- •47. Повреждение мембран, связь с развитием болезней. Основные повреждающие факторы. Перекисное окисление липидов (пол). Роль неблагоприятной экологической обстановки в активации этого процесса.

- •49. Ненасыщенные и полиненасыщенные (пнжк) жирные кислоты. Зависимость их концентрации от питания. W-3 и w-6 жирные кислоты как предшественники синтеза эйкозаноидов, простагландинов и лейкотриенов.

- •50. Транспортные липопротеины крови, особенности строения, функции. Апобелки. Роль липопротеинлипазы и лецитин-холестерин-ацилтрансферазы (лхат).

- •51.Метаболизм плазменных липопротеинов. Атерогенные и антиатерогенные липопротеины. Дислипопротеинемии, гиперлипопротеинемии. Атеросклероз. Коэффициент атерогенности.

- •52. Различия синтеза триацилглицеринов (таг) в печени и жировой ткани. Взаимопревращение глицерофосфолипидов. Жировое перерождение печени. Липотропные факторы.

- •53. Депонирование и мобилизация жиров, биологическая роль процессов, зависимость от ритма питания и физической нагрузки. Гормональная регуляция липолиза и липогенеза.

- •55. Синтез и использование кетоновых тел. Гиперкетонемия, кетонурия, ацидоз при сахарном диабете и голодании.

- •56. Синтез и функции холестерина. Образование мевалоновой кислоты. Регуляция процесса, гмг-КоА-редуктаза. Транспорт и выведение холестерина из организма.

- •57. Обмен полиненасыщенных жирных кислот. Образование эйкозаноидов, строение, номенклатура, биосинтез, биологическая роль.

- •58. Желчь, желчные кислоты (первичные и вторичные). Желчные мицеллы их образование и роль Применение хенодезоксихолевой кислоты для лечения болезни.

- •59.Синтез жирных кислот, пальмитат синтетазный комплекс, строение, последовательность реакций. Источники восстановительных эквивалентов. Микросомальная система удлинения жирных кислот.

- •Модуль V. Обмен белков и аминокислот

- •2. Оксидаза l-аминокислот

- •3. Оксидаза d-аминокислот

- •3. Биологическое значение трансаминирования

- •2. Органоспецифичные аминотрансферазы ант и act

- •1. Реакции синтеза мочевины

- •2. Энергетический баланс процесса

- •3. Биологическая роль орнитинового цикла

- •Модуль VI. Обмен и функции нуклеиновых кислот. Матричные биосинтезы.

- •Модуль VII. Гормоны. Гормональная регуляция метаболических процессов

- •81. Гормоны поджелудочной железы. Строение, образование, механизм действия инсулина и глюкагона.

- •82. Кальций и фосфор. Биологические функции, распределение в организме. Регуляция обмена, участие паратгормона, кальцитонина и активных форм витамина d.

- •83. Гормоны коры надпочечников: минерало - и глюкокортикоиды. Строение, синтез. Влияние на водно-солевой обмен, обмен белков, липидов и углеводов.

- •84. Йодсодержащие гормоны, строение, биосинтез, Влияние на обмен веществ. Изменения обмена при гипертиреозе и гипотиреозе.

- •85. Адреналин. Строение, биосинтез, биологическая роль.

- •86. Гормоны передней доли гипофиза, строение, место в системе регуляции. Биологическая роль.

- •87. Гормоны задней доли гипофиза (вазопрессин и окситоцин), строение, биологическая роль.

- •88. Половые гормоны: мужские и женские, влияние на обмен веществ.

- •89. Гипер- и гипопродукция гормонов (разобрать на примерах гормонов щитовидной железы, надпочечников). Модуль VIII. Биохимия крови и мочи

- •90. Общий белок и белковый спектр плазмы крови. Альбумины и глобулины их функции, гипо - и гиперпротеинемия, диспротеинемии, парапротеинемии.

- •92.Каликреин-кининовая система, синтез кининов, биологическая роль.

- •93. Форменные элементы крови. Особенности метаболизма в эритроцитах и лейкоцитах. Биохимические механизмы, обеспечивающие резистентность эритроцита.

- •94. Синтез гема и гемоглобина. Регуляция этих процессов. Вариации первичной структуры и свойств гемоглобина. Гемоглобинопатии.

- •95. Железо. Транспорт, депонирование, функции, обмен. Нарушения обмена: железодефицитная анемия, гемосидероз, гемохроматоз.

- •96.Дыхательная функция крови. Молекулярные механизмы газообмена в легких и тканях. Факторы, влияющие на насыщение гемоглобина кислородом. Карбоксигемоглобин, метгемоглобин.

- •97.Ферменты крови «собственные» и поступающие при повреждении клеток. Диагностическая ценность анализа белков и ферментов крови

- •98. Белки и ферменты крови. Белки «острой фазы». Физиологически активные пептиды (кининовая система).

- •99. Распад гема, образование, обезвреживание и выделение билирубина. Конъюгированный и неконъюгированный билирубин. Гипербилирубинемии.

- •100. Виды желтух (гемолитическая, паренхиматозная, обтурационная, новорожденных). Диагностическое значение определения билирубина в крови и моче.

- •101. Буферные системы крови: бикарбонатная, фосфатная, белковая, гемоглобиновая. Причины развития и формы ацидоза и алкалоза. Возможные последствия этих отклонений.

- •102. Состав мочи. Нормальные и патологические компоненты. Исследование мочи с целью диагностики болезней.

- •103. Клиническое значение биохимического анализа крови (белки, ферменты, глюкоза, мочевина, железо, кальций и др.).

- •Модуль iх. Биохимии отдельных органов и тканей: соединительной, мышечной, нервной

- •113. Биохимические основы проведения нервного импульса. Роль ферментов, медиаторов, атф, мембранных белков, кальция, калия и натрия.

84. Йодсодержащие гормоны, строение, биосинтез, Влияние на обмен веществ. Изменения обмена при гипертиреозе и гипотиреозе.

Березов 183- 186 Щитовидная железа играет исключительно важную роль в обмене веществ. Об этом свидетельствуют резкое изменение основного обмена, наблюдаемое при нарушениях деятельности щитовидной железы, а также ряд косвенных данных, в частности обильное ее кровоснабжение несмотря на небольшую массу (20–30 г). Щитовидная железа состоит из множества особых полостей – фолликулов, заполненных вязким секретом – коллоидом. В составколлоида входит особый йодсодержащий гликопротеин с высокой мол. массой – порядка 650000 (5000 аминокислотных остатков). Этот глико-протеин получил название йодтиреоглобулина. Он представляет собой запасную форму тироксина и трийодтиронина – основных гормонов фолликулярной части щитовидной железы.

Помимо этих гормонов (биосинтез и функции которых будут рассмотрены ниже), в особых клетках – так называемых парафолликулярных клетках, или С-клетках щитовидной железы, синтезируется гормон пептидной природы, обеспечивающий постоянную концентрацию кальция в крови. Он получил название «кальцитонин». Впервые на существование кальцито-нина, обладающего способностью поддерживать постоянный уровенькальция в крови, указал в 1962 г. Д. Копп, который ошибочно считал, что этот гормон синтезируется паращитовидными железами. В настоящее время кальцитонин не только выделен в чистом виде изткани щитовидной железы животных и человека, но и полностью раскрыта 32-членная аминокислотная последовательность, подтвержденная химическим синтезом. Ниже приведена первичная структура кальцитонина, полученного из щитовидной железы человека:

Кальцитонин человека содержит дисульфидный мостик (между 1-м и 7-м аминокислотными остатками) и характеризуется N-концевым цистеином и С-концевым пролинамидом. Кальцитонины быка, овцы, свиньи и лососевых рыб мало отличаются друг от друга как по структуре и концевым аминокислотам, так и по гипокальциемической активности. Биологическое действие кальцитонина прямо противоположно эффектупаратгормона: он вызывает подавление в костной ткани резорбтивных процессов и соответственно гипокальциемию и гипофосфатемию. Таким образом, постоянство уровня кальция в крови человека и животных обеспечивается главным образом паратгормоном, кальцитриолом и кальцитонином, т.е. гормонамикак щитовидной и паращитовидных желез, так и гормоном – производным витамина D3. Это следует учитывать при хирургических лечебных манипуляциях на данных железах.

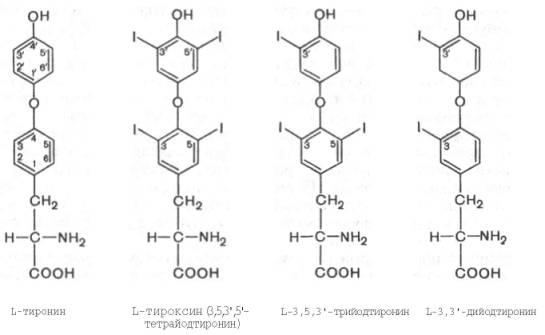

Химическая природа гормонов фолликулярной части щитовидной железы выяснена в деталях сравнительно давно. Считается установленным, что все йодсодержащие гормоны, отличающиеся друг от друга содержанием йода, являются производными L-тиронина, который синтезируется в организме изаминокислоты L-тирозина.

Из L-тиронина легко синтезируется гормон щитовидной железы тироксин, содержащий в 4 положениях кольцевой структуры йод. Следует отметить, что гормональной активностью наделены 3,5,3'-трийодтиронин и 3,3'-дийодтиронин, также открытые в щитовидной железе. Биосинтез гормонов щитовидной железы регулируется тиротропином – гормоном гипоталамуса (см. ранее).

В настоящее время еще полностью не изучены ферментные системы, катализирующие промежуточные стадии синтеза этих гормонов, и природа фермента, участвующего в превращении йодидов в свободный йод(2IДI2), необходимый для йодирования 115 остатков тирозина в молекуле тиреоглобулина. Последовательность реакций, связанных с синтезом гормонов щитовидной железы, была расшифрована при помощи радиоактивного йода [131I]. Было показано, что введенный меченый йод прежде всего обнаруживается в молекуле монойодтирозина, затем - дийодтирозина и только потом – тироксина. Эти данные позволяли предположить, что монойод- и дийодтирозины являются предшественниками тироксина. Однако известно также, что включение йода осуществляется не на уровне свободного тироксина, а на уровне полипептидной цепи тиреоглобулина в процессе его постсинтетической модификации в фолликулярных клетках. Дальнейшийгидролиз тиреоглобулина под действием протеиназ и пептидаз приводит к образованию как свободныхаминокислот, так и к освобождению йодтиронинов, в частности тироксина, последующее депонирование которого способствует образованию трийодтиронина. Эта точка зрения кажется более правдоподобной с учетом универсальности постсинтетической химической модификации при биосинтезе биологически активныхвеществ в организме.

Катаболизм гормонов щитовидной железы протекает по двум направлениям: распад гормонов с освобождением йода (в виде йодидов) и дезами-нирование (отщепление аминогруппы) боковой цепигормонов. Продукты обмена или неизмененные гормоны экскретируются почками или кишечником. Возможно, что некоторая часть неизмененного тироксина, поступая через печень и желчь в кишечник, вновь всасывается, пополняя резервы гормонов в организме.

Биологическое действие гормонов щитовидной железы распространяется на множество физиологических функций организма. В частности, гормоны регулируют скорость основного обмена, рост и дифференцировкутканей, обмен белков, углеводов и липидов, водно-электролитный обмен, деятельность ЦНС, пищеварительного тракта, гемопоэз, функцию сердечнососудистой системы, потребность в витаминах, сопротивляемость организма инфекциям и др. Точкой приложения действия тиреоидных гормонов, как и всехстероидов (см. далее), считается генетический аппарат. Специфические рецепторы – белки – обеспечивают транспорт тиреоидных гормонов в ядро и взаимодействие со структурными генами, в результате чего увеличивается синтез ферментов, регулирующих скорость окислительно-восстановительных процессов. Естественно поэтому, что недостаточная функция щитовидной железы (гипофункция) или, наоборот, повышенная секреция гормонов (гиперфункция) вызывает глубокие расстройства физиологического статусаорганизма.

Гипофункция щитовидной железы в раннем детском возрасте приводит к развитию болезни, известной в литературе как кретинизм. Помимо остановки роста, специфических изменений кожи, волос, мышц, резкого снижения скорости процессов обмена, при кретинизме отмечаются глубокие нарушения психики; специфическое гормональное лечение в этом случае не дает положительных результатов.

Недостаточная функция щитовидной железы в зрелом возрасте сопровождается развитием гипотиреоидного отека, или микседемы (от греч. myxa – слизь, oedemo – отек). Это заболевание чаще встречается у женщин и характеризуется нарушением водно-солевого, основного и жирового обмена. У больных отмечаются слизистый отек, патологическое ожирение, резкое снижение основного обмена, выпадение волос и зубов, общие мозговые нарушения и психические расстройства. Кожа становится сухой, температура тела снижается; в крови повышено содержание глюкозы. Гипотиреоидизм сравнительно легко поддается лечению препаратами щитовидной железы.

Следует отметить еще одно поражение щитовидной железы – эндемический зоб. Болезнь обычно развивается у лиц, проживающих в горных местностях, где содержание йода в воде и растениях недостаточно. Недостатокйода приводит к компенсаторному увеличению массы ткани щитовидной железы за счет преимущественного разрастания соединительной ткани, однако этот процесс не сопровождается увеличением секрециитиреоидных гормонов. Болезнь не приводит к серьезным нарушениям функций организма, хотя увеличенная в размерах щитовидная железа создает определенные неудобства. Лечение сводится к обогащению продуктов питания, в частности поваренной соли, неорганическим йодом.

Повышенная функция щитовидной железы (гиперфункция) вызывает развитие гипертиреоза, известного в литературе под названием «зоб диффузный токсический» (болезнь Грейвса, или базедова болезнь). Резкое повышение обмена веществ сопровождается усиленным распадом тканевых белков, что приводит к развитию отрицательного азотистого баланса. Наиболее характерным проявлением болезни считается триада симптомов: резкое увеличение числа сердечных сокращений (тахикардия), пучеглазие (экзофтальм) и зоб, т.е. увеличенная в размерах щитовидная железа; у больных отмечаются общее истощение организма, а также психические расстройства.

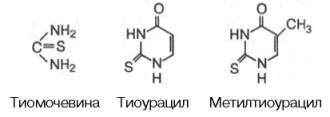

При гиперфункции щитовидной железы и, в частности, токсическом зобе показано оперативное удаление всей железы или введение 131I (β- и γ-излу-чение частично разрушает ткань железы) и антагонистов тироксина, тормозящих синтез тиреоидных гормонов. К подобным веществам относятся, например, тиомочевина, тиоурацил (или метилтиоурацил).

Снижают функцию щитовидной железы тиоцианат и вещества, содержащие аминобензольную группу, а также микродозы йода. Механизм действия антитиреоидных веществ окончательно не выяснен. Возможно, они оказывают ингибирующее действие на ферментные системы, участвующие в биосинтезе тиреоидныхгормонов.