- •Биология развития

- •Оглавление.

- •Введение.

- •Глава 1. Закономерности проэмбрионального и эмбрионального периодов развития

- •1.1. Теории онтогенеза

- •1.2. Типы и формы онтогенеза

- •Онтогенез

- •1.3. Периоды онтогенеза

- •Онтогенез человека

- •1.4. Проэмбриональный период

- •1.5. Эмбриональный период

- •1.5.1. Зигота.

- •1.5.2. Дробление. Типы дробления

- •Дробление

- •1.5.3. Образование зародышевых листков (гаструляция)

- •1.5.4. Способы образования третьего зародышевого листка

- •1.5.5. Органогенез. Детерминация и дифференцировка в онтогенезе. Молекулярно-генетические процессы дифференцировки

- •Глава 2. Основные клеточные процессы в онтогенезе. Взаимодействие частей развивающегося зародыша

- •2.1. Деление клеток

- •2.2 Миграция клеток

- •2.3. Сортировка клеток

- •2.4. Гибель клеток

- •2.5. Дифференцировка клеток

- •2.6. Эмбриональная индукция

- •2.7. Производные зародышевых листков

- •Глава 3. Провизорные органы

- •3.1. Желточный мешок

- •3.2. Амнион с амниотической жидкостью

- •3.3. Хорион (серозная оболочка)

- •I – эпителиохориальная плацента (свиньи, лошади); II - десмохориальная плацента (жвачные); III – эндотелиохориальная плацента (хищники); IV – гемохориальная плацента (насекомоядные, грызуны, приматы

- •3.4. Аллантоис.

- •3.5. Критические периоды развития

- •3.6. Антимутагены и их роль

- •3.7. Интегрированность онтогенеза

- •3.8. Особенности эмбрионального развития человека

- •Дифференциация зародышевых листков млекопитающих.

- •Глава 4. Постэмбриональный период развития животных и человека

- •4.1. Постэмбриональный период развития животных

- •4.2. Постэмбриональный период развития человека

- •4.2.1. Ювенильный период

- •4.2.2. Зрелый период

- •4.2.3. Период старения

- •4.2.3.1. Признаки старения индивидуумов

- •4.2.3.2. Основные теории старения

- •4.2.3.3. Механизмы старения

- •Глава 5. Закрепление изученного материала по разделу “Биология развития”

- •5.1. Вопросы для самоконтроля знаний по теме

- •5.2. Ситуационные задачи с разбором решения

- •1. Укажите правильное чередование стадий развития:

- •2. Для каких яиц характерно неполное дискоидальное дробление:

- •3. Акросома. Выберите правильные утверждения:

- •4. Как называется провизорный орган, полость которого заполнена жидкостью и впоследствии окружает плод?

- •5. Все утверждения верны, кроме:

- •5.3. Ситуационные задачи для самостоятельного решения

- •5.4. Итоговый программный контроль

- •5.4.1. По теме: “Эмбриология” Вариант 1

- •5.4.2. По теме: “Внутриутробное развитие. Эмбриология” Вариант 2

- •5.4.3. По теме: «Биология развития»

- •5.5. Вопросы к конференции по теме: “Роль среды в развитии организма. Постнатальный онтогенез”

- •5.6. Рекомендуемая литература к конференции

1.5.2. Дробление. Типы дробления

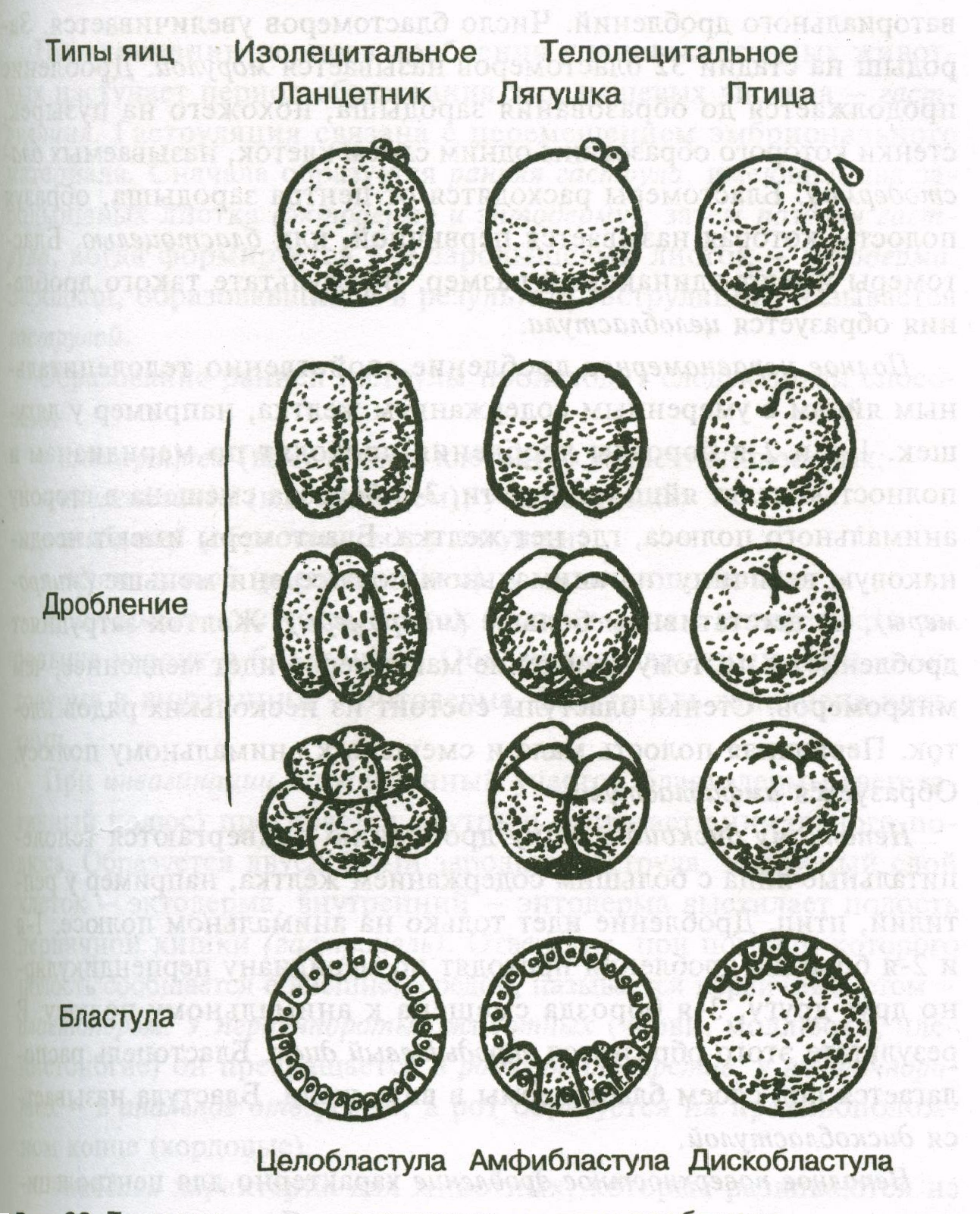

Дробление – этомитотическое деление зиготы. Между делениями интерфаза отсутствует, а удвоение ДНК начинается в телофазу предыдущего деления. Не происходит также и рост зародыша, то есть объем зародыша не изменяется и величиной равен зиготе. Клетки, образовавшиеся в процессе дробления, называются бластомерами, а зародыш – бластулой. Характер дробления обусловлен типом яйцеклетки (рис. 3)

Наиболее простой и филогенетически самый древний тип дробления - полное равномерное дробление изолецитальных яиц. Бластула, образующаяся в результате полного дробления, называется целобластулой. Это однослойная

бластула с полостью в центре.

Бластула, образующаяся в результате полного, но неравномерного дробления, имеет многослойную бластодерму с полостью ближе к анимальному полюсу и называется амфибластулой.

Рис. 3. Типы яиц и соответствующие им типы дробления

Дробление

Полное (голобластическое) неполное (меробластическое)

|

Равномерное

(изолец. яйца ланцетника, морского

ежа, кишечнополостных, червей) |

Неравномерное (телолецит. яйца амфибий) |

Неравномерное асинхронное (изолец. яйца млекопитающих) |

Дискоидальное (телолец. яйца птиц, рыб, моллюсков, рептилий) |

Поверхстное (центролецит. яйца членистоногих, в частности, насекомых) |

целобластула амфибластула стерробластула дискобластула перибластула

Схема 3

Неполное дискоидальное дробление заканчивается образованием бластулы, в которой бластомеры расположены только на анимальном полюсе, в то время как вегетативный полюс состоит из нерасчлененной желточной массы. Под слоем бластодермы в виде щели расположена бластоцель. Такой тип бластулы называется дискобластулой.

Особым типом дробления является неполное поверхностное дробление членистоногих. Их развитие начинается с многократного дробления ядра, расположенного в центре яйца среди желточной массы. Образовавшиеся при этом ядра перемещаются к периферии, где расположена бедная желтком цитоплазма. Последняя распадается на бластомеры, которые своим основанием переходят в неразделенную центральную массу. Дальнейшее дробление ведет к образованию бластулы с одним слоем бластомеров на поверхности и желтком внутри. Такая бластула называется перибластулой.

Необходимо особо сказать о дроблении яиц млекопитающих. В яйцах млекопитающих мало желтка. Это алецитальные или олиголецитальные яйца по количеству желтка, а по распределению желтка по яйцеклетке - это гомолецитальные яйца. Дробление у них полное, но неравномерное, уже на ранних стадиях дробления наблюдается различие бластомеров по их величине и по окраске: светлые располагаются по периферии, темные в центре. Из светлых клеток образуется окружающий зародыш трофобласт, клетки которого выполняют вспомогательную функцию и непосредственно в формировании тела зародыша не участвуют. Клетки трофобласта растворяют ткани, благодаря чему зародыш внедряется в стенку матки. Далее клетки трофобласта отслаиваются от зародыша, образуя полый пузырек. Полость трофобласта заполняется жидкостью, диффундирующей в нее из тканей матки. Зародыш в это время имеет вид узелка, расположенного на внутренней стенке трофобласта. Бластула млекопитающих имеет небольшую центрально расположенную бластоцель и называется стерробластулой. В результате дальнейшего дробления зародыш имеет форму диска, распластанного на внутренней поверхности трофобласта.

Таким образом, дробление зародышей различных многоклеточных животных хотя и идет по-разному, но в конечном счёте заканчивается тем, что оплодотворенная яйцеклетка (одноклеточная стадия развития) в результате дробления превращается в многоклеточную бластулу. Наружный слой бластулы называется бластодермой, а внутренняя полость - бластоцелью или первичной, полостью, где накапливаются продукты жизнедеятельности клеток.